Bündner Kunstmuseum

7000 Chur,

Schweiz

Veröffentlicht am 21. Dezember 2017

GREDIG WALSER ARCHITEKTEN AG + Estudio Barozzi Veiga S. L.

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

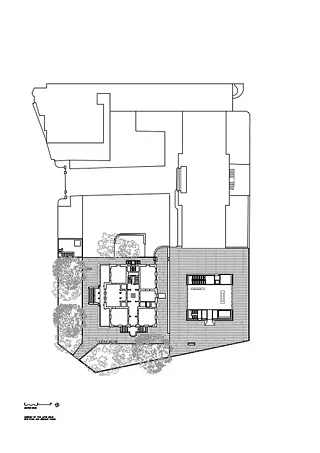

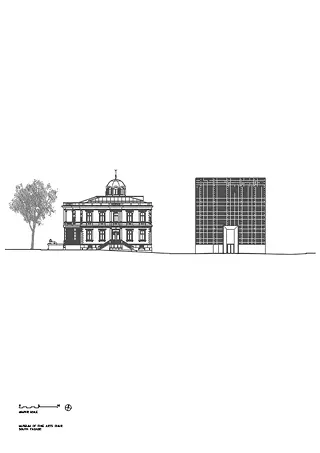

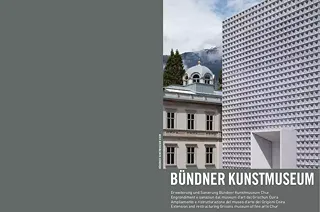

Ein magischer Kubus mit einer prägnant kassettierten Betonfassade – der Erweiterungsbau des Bündner Kunstmuseums Chur gesellt sich ausdrucksstark und doch harmonisch zum Museumsaltbau der Villa Planta und umliegenden Verwaltungsbauten. Mit grosszügigen Sälen und einer soliden Architektur wird das erweiterte Kunsthaus schweizweite Strahlkraft entwickeln. Doch ist der Bau zugleich verschlossen und stumm; auch die Räume sind steril geraten. Der «Kachelofen» ist ein Blickfang. Letztlich kann er aber weder innen noch stadträumlich überzeugen.

Trittst im Betongrau daher

Kennen Sie das? Ein Gebäude wird zum Sieger eines Wettbewerbs gekürt, man betrachtet die Renderings und denkt: Toll! Starke Geometrie, elegante Proportionen, eine geschickte Einpassung und erst die reizvolle, ungewöhnliche Fassade … das scheint ein guter Neubau zu werden. Dann folgt die Eröffnung, das Ergehen der Aussen- und Innenräume und mitunter stellt sich Ernüchterung ein, weil die Innenwelten nicht halten, was die Renderings versprachen. Gut – ein Architekturkritiker sollte in der Lage sein, Grundrisse und Schnitte zu lesen. Aber wer lässt sich nicht gerne ablenken, wenn die Verpackung so schön knistert?

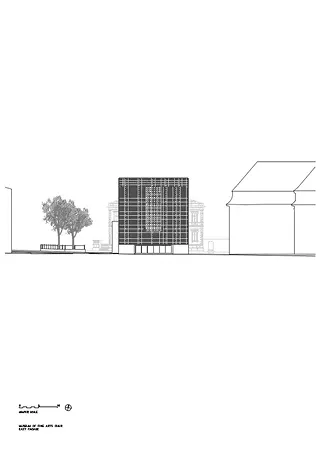

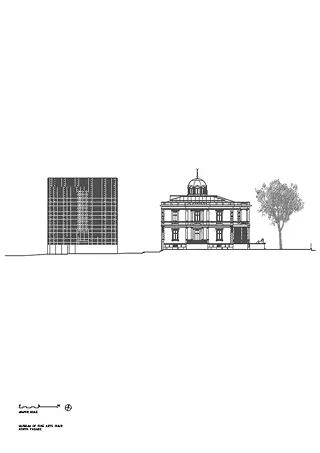

Die Erweiterung des Churer Kunsthauses ist ein solches Projekt. 2012 hatte das Team rund um das italienisch-spanische Architektenduo Barozzi Veiga den zweistufigen Wettbewerb gewonnen. Der oberirdisch als (überhoher) Würfel in Erscheinung tretende Erweiterungsbau, zentrisch auf dem Grundstück platziert, oszilliert in seiner Anmutung zwischen extremen Polen. Er wirkt mystisch wie die Kaaba und retrochic wie ein DDR-Kaufhaus der 1960er-Jahre. Kantig, doch flott tritt er im plissierten Karokleid auf die mittelstädtische Bühne von Chur. Nicht in die lebendige Fussgängerzone der Bahnhofstrasse, aber immerhin nah an sie heran. Ein Auftritt, der – wenn man den wenig brauchbaren Restraum rund um den Kubus ignoriert – tatsächlich so faszinierend geraten ist, wie ihn die Renderings versprachen. Die Fassade aus gegossenen Betonelementen bindet wie selbstverständlich verschiedene Architektursprachen vor Ort zusammen – von der üppigen historistischen Villa Planta über die banale Shopping-Welt der Churer Fussgängerzone, den wuchtigen RhB-Palast im Heimatstil bis zur strengen Nachkriegsmoderne der umliegenden Bürobauten. Warum überzeugt der Bau stadträumlich dennoch nicht? Architektur ist eben nicht nur Komposition oder eine Frage von Einpassung durch direkte oder abstrakte Referenzierungen. Es geht mindestens ebenso sehr um das Gestalten, Moderieren und Inspirieren einer Öffentlichkeit – und da zeigt der Bau der Stadt die kalte Schulter. Mit seiner starken Geometrie, einem geringen Fensteranteil sowie dem Fehlen von Balkonen oder Loggien ist der Bau ein introvertiertes Destillat der Swiss Box, sicherlich gut gemeint, aber ein Relikt aus der Hochzeit des Minimalismus des vergangenen Jahrhunderts – mit all den bekannten Stärken und Schwächen. Man hat ihm ein zeitlos elegantes Kleid genäht, doch reden möchte der Schönling mit seinen Nachbarn nicht. Wie ein gut gekleideter Partygast steht er mittendrin und bleibt im urbanen Treiben der Kantonshauptstadt doch im Abseits.

Der neue, umlaufende Platz – ursprünglich als Erweiterung des kleinen Parks der Villa Planta suggeriert – ist ein Restraum mit der Anmutung eines Parkplatzes oder des Umschwungs eines Einfamilienhauses in der Agglomeration. Wer wird ihn wie nutzen? Man hätte besser Rasen gesät und Büsche gepflanzt und den kleinen Park der Villa ein wenig vergrössert.

Aufstieg in eine andere Liga

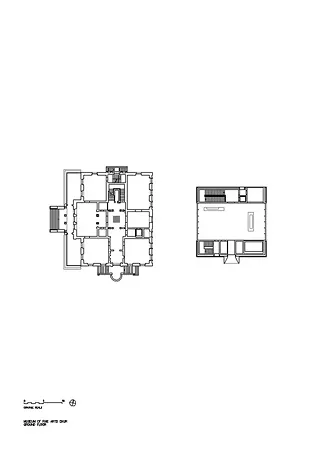

Doch beginnen wir vorne: Die alte Villa, erbaut 1874 bis 1876 durch Architekt Johannes Ludwig für den Industriellen Jacques Ambrosius von Planta, ist ein architektonisches Kleinod und ein zeittypisches historistisches Kuriosum. Damals am Rande der Altstadt von Chur errichtet, ist sie längst eingewachsen in die dichteren Baustrukturen der Innenstadt und wirkt mit ihrem kompakten Park wie eine erfrischend deplatzierte Oase. Seit 1917 wird in ihr die kantonal-bündnerische Kunstsammlung gezeigt. Ein zentraler Kuppelraum mit Säulen und Pilastern und eine teilvergoldete, christlich-orthodox anmutende Kuppel samt bekrönendem Halbmond verströmen orientalisches Flair. Die auf zwei Etagen umlaufenden Zimmer haben Charme, doch erfüllen sie die kuratorischen Anforderungen eines modernen Museumsbetriebs nur mässig. In den 1980er-Jahren wurde ein schlichter, von Architekt Walther Sulser (1923) errichteter Bau auf dem Nachbargrundstück in den Kunstmuseumsbetrieb einbezogen, der zuvor als Naturkundemuseum gedient hatte und fortan für Wechselausstellungen genutzt wurde. Die Architekten Peter Zumthor, Hans-Jörg Ruch, Peter Calonder und Urs Hüsler renovierten 1987 bis 1990 die Villa, machten das Untergeschoss als Galerien nutzbar, verwandelten die Wintergärten in eine Cafeteria und schufen einen Glasgang, der Villa und Sulser-Bau im ersten Obergeschoss verband. Dennoch wurde bald wieder über eine Erweiterung diskutiert. Als der Zürcher Industrielle und Bankier Henry Carl Martin Bodmer dem Museum zwanzig Millionen Schweizer Franken schenkte, wurde ein neues Projekt angestossen. Der Kanton legte noch 8,5 Millionen drauf. Das Vorhaben zur Verdreifachung der Ausstellungsfläche konnte in Angriff genommen werden und ein zweistufiger Wettbewerb wurde ausgeschrieben. Den Teilnehmenden stand frei, den Sulser-Bau einzubeziehen. Faktisch war es aber nahezu unmöglich, ihn zu erhalten.

Wenn der Rauch verflogen ist

Bei der Eröffnung des Erweiterungsbaus war die Stimmung enthusiastisch; die erste thematische Ausstellung «Solo Walks» von Direktor Stephan Kunz faszinierte. Die Heiterkeit war nicht selbstverständlich, denn der Wettbewerb wurde mehrfach kritisiert und ein Brand der Isolation in der Fassade hatte nur drei Monate vor Eröffnung erneut für Aufregung gesorgt.

Rückblick auf das Jahr 2011: Aus 82 eingereichten Bewerbungen wurden 18 Büros gebeten, einen Entwurf auszuarbeiten – darunter wichtige Protagonisten der Schweizer Szene, und wenige internationale Architekten wie Josep Lluis Mateo und Aires Mateus. Als Barozzi Veiga gewannen, waren sie noch weitestgehend unbekannt. Mittlerweile haben sie Wettbewerbe für das Kunstmuseum Lausanne und das Tanzhaus Zürich gewonnen und in Stettin eine Philharmonie fertiggestellt.

Weil das Team gegen Vorgaben verstiess, gab es Wirbel. Valerio Olgiati, der beim Wettbewerb den dritten Platz belegt hatte, klagte. Acht der achtzehn beteiligten Architekturbüros – unter ihnen Bearth & Deplazes und Gion A. Caminada – kritisierten ebenfalls in einem offenen Brief an die Bündner Regierung, dass die Vorgaben zu wenig Spielräume gelassen hätten, und mahnten zugleich an, dass Verstösse der Sieger zu deren Ausschluss hätten führen müssen. Kritisiert wurde unter anderem, dass im Vorschlag Barozzi Veigas die Kunstanlieferung nicht überdacht war und sich die Cafeteria – mit einer Terrasse auf dem Dach des Würfels platziert – nicht wie gefordert zum Aussenraum orientierte. Also wurde umgeplant: Die Lastwagen können nun durch eine Tapetentüre unmittelbar ins Foyer hineinfahren. Dazu kann ein Drittel des Raumes mit einem Vorhang abgeteilt werden. Die neue Cafeteria wurde kurzerhand gestrichen. Eine gute Entscheidung, schliesslich gibt es ja wie erwähnt bereits eine im Altbau – der Weg zwischen neuem Eingang im Würfel zum Café in der Villa ist aber weit: erst die Kunst, dann das kulinarische Vergnügen!

We all live in a concrete submarine?

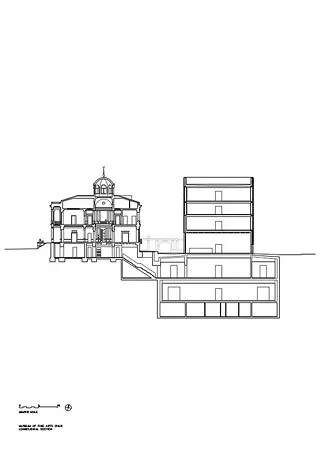

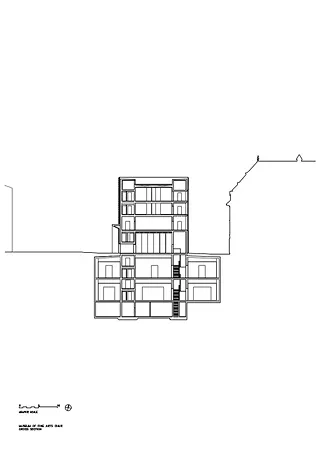

Im Würfel wurden auf vier Etagen ein hohes Foyer, ein Saal für Sonderausstellungen, Ateliers und Vermittlungsräume übereinander geschichtet. Betreten wird der Erweiterungsbau durch ein überhohes Portal mit einer niedrigen Glastür. Die Eingangshalle liegt ebenerdig und hat zwei grosse gegenüberliegende Fenster. Jenes Richtung Westen gibt den Blick auf die Villa frei. Dort, wo einst die Passarelle Villa und Sulserbau im ersten Obergeschoss verband, prallt der Blick nun auf die geschlossene Rückseite des Altbaus. Die Decke wurde mit kleinen, rasterförmig abgehängten Täfelchen und regelmässig verteilten Glühbirnchen versehen und wirkt gleich der Fassade als Reminiszenz an das Design der 1960er- und 70er-Jahre. Das Foyer hat gute Proportionen; ist nicht zu gross, nicht zu klein. Leider wirken der Terrazzo und die ebenfalls grauen Wandpanele leblos. Im gesamten Neubau sind die Materialien ähnlich solide, aber spröde und kühl – Grautöne, Beton, Glas und Stahl dominieren.

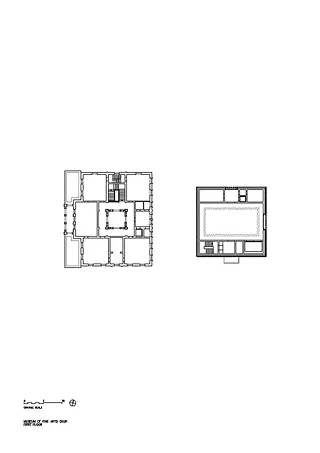

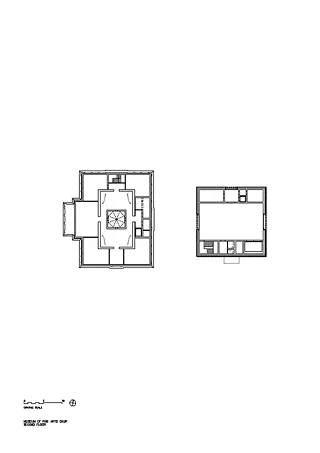

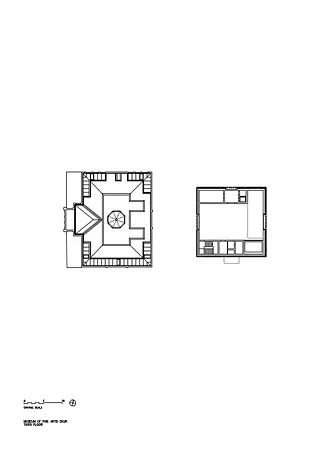

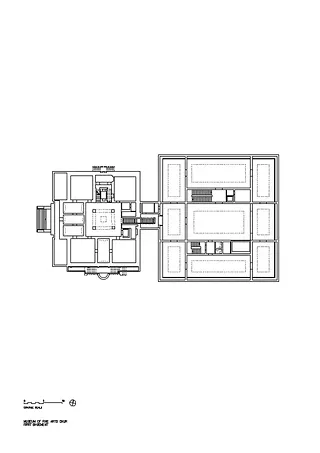

Was oberirdisch in Erscheinung tritt, ist wie bereits erwähnt nur die Spitze eines Eisbergs. Im Untergrund wurden auf zwei Etagen geräumige White Cubes mit bis zu 5,2 Metern Raumhöhe angeordnet und ein weiteres Geschoss mit dienenden Räumen liegt noch darunter. Die verschieden grossen Säle sind um und zwischen zwei kompakten Erschliessungskernen angeordnet, welche Treppenhäuser, Lifte und die Technik aufnehmen. Die kleinformatigen Arbeiten aus der eigenen Sammlung werden künftig vor allem in der Villa gezeigt. Im ersten Untergeschoss der Erweiterung bilden diese Säle eine Abfolge von Kabinetten für die Sammlung, im zweiten ein offenes Raumgefüge für Sonderausstellungen. Die LED-Beleuchtung imitiert in Form und Lichtfarbe milchverglaste Oberlichter. Sie lassen vergessen, dass man sich unter Tage befindet. Andrea Palladios Villen sollen die quadratische Gesamtfigur inspiriert haben. Die ringförmige Grundrissdisposition etabliert zudem eine sichtbare raumkonzeptuelle Verwandtschaft zur Villa. Ein Wechselspiel hoher und niedriger, kleiner und weiter Räume ist zwar inspirierend, doch wirken sie dennoch zu sachlich und steril.

Die Anbindung zwischen Alt- und Neubau erfolgt über eine Treppe – aufgrund der unterschiedlichen Geschosshöhen führt sie vom ersten Untergeschoss der Erweiterung hinauf ins erste Untergeschoss der Villa.

In Anbetracht des kleinen Grundstücks und des strammen Raumprogramms war es beinahe zwangsläufig, dass einige oder die meisten Säle unterirdisch angeordnet werden mussten. Warum wurde aber nicht versucht, den Besucher*innen durch die Architektur zu kommunizieren, dass sie sich unter der Erde befinden? Auch dort, wo Tageslichteinfall möglich gewesen wäre, scheint die Sonne nur selten hinein: Im Saal für experimentelle Ausstellungen im ersten Obergeschoss herrscht aufgrund betonvergitterter Fenster fast dieselbe Stimmung wie in den Kellerwelten.

«Kachelofen» nennen angeblich mittlerweile viele den Bau, als «Kunstgruft» verspotten ihn andere. Definitiv sind architektonische Chancen vertan worden. Ein Bauwerk, das sich eingräbt, sollte im Idealfall interessante vertikale Raumfiguren aufweisen. Dass Barozzi Veiga diese eigentlich beherrschen, haben sie mit ihrem Entwurf für das Neanderthal-Museum in Piloña (2010) gezeigt, das mit einer expressiven Schnittfigur und von oben einfallendem Tageslicht eine bestechende und dramatische Raumwirkung hat.

Rückblickend drängt sich die Frage auf: Hatten die Architekt*innen überhaupt einen Spielraum, wenn sich hier wie weltweit Direktion und Kurator*innen fast ausschliesslich geschlossene White Cubes wünschen? Dieser ist – das zeigen auch andere Museumsneubauten – tatsächlich klein. Doch ihn auszuloten, muss Aufgabe der Architektur sein. Dazu muss gelegentlich auch gegen funktionale Vorgaben angekämpft werden. Schaut man auf die anderen Beiträge im Wettbewerb, waren durchaus beziehungsreichere Lösungen im Spiel. Die Jury hat wohl nach Vaduz geschielt und in erster Linie ein Signet ausgewählt, das mit einer prägnanten Aussenform besticht.

Der Text wurde von Jørg Himmelreich verfasst.