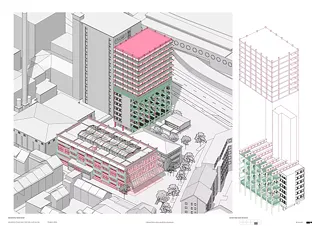

(Dis)Assembly – Reusing Modular Structures for Housing

4057 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 18. Juli 2025

Universität Liechtenstein

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Beschreibung

Das Entwurfsstudio fand im Wintersemester 2024/2025 statt. Es wurde im Rahmen der Lehre in der Fachgruppe Baubestand & Upcycling unter der Leitung von Prof. Daniel Stockhammer und von Csaba Tarsoly durchgeführt. Folgende Studierende nahmen am Studio teil: Ahmet Kemal Askar, Aleksandar Bacinski, Jakob Gabriel Bickel, Stacey Brown, Eda Buldas, Nevin Demircioglu, Boris Dobrinic, Martin Erwin Dupont, Sophie Feichtmair, Lorin Fidan, Luis Friedemann, Simona Gjorgjievska, Hannes Herzog, Franz Felix Juen, Mustafa Fafa, Ramon Kobras, Ondrej Koleno, Mervan Zorlu, Christian Schlag, Constantin Schubert und Shend Shillova.

Als Integrationsdozenten waren beteiligt: Pascal Gnädinger (Gnädinger Architektur-Modellbau/Modellbau), Christian Baudet (Atlas Tragwerke/Tragwerk & Struktur), Stéphan Zimmerli (Szenograf/Fotografie & Raumatmosphäre) und Christoph Zeltner (CSD Ingenieure/Fachinput Spendergebäude).

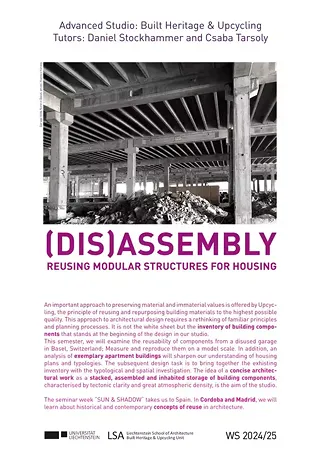

Zero-Waste-Initiativen, Reparatur- und Second-Hand-Bewegungen zählen heute zum politischen Programm einer sich formierenden Wende in der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und Gebäudebeständen. Ein wesentlicher Ansatz zur Erhaltung materieller (und immaterieller) Werte bietet «Upcycling», das Prinzip der Wieder- und Weiterverwendung in höherwertiger Qualität. Diese Herangehensweise erfordert ein radikales Über- und Umdenken etablierter Prinzipien und Prozesse: Nicht das weisse Blatt, sondern ein Inventar bestehender Gebäude- und Bauteile steht am Anfang des Entwurfsprozesses. In unserem Studio «Upcycling» lautet die zentrale Frage stets: Wie kann Architektur gestaltet und konstruiert werden, wenn bereits Vorhandenes zur Ausgangslage für Neues werden soll und der Entwurfsprozess durch heterogene Bestände, wechselnde Verfügbarkeit, Spuren der Zeit und Mehrdeutigkeit determiniert wird?

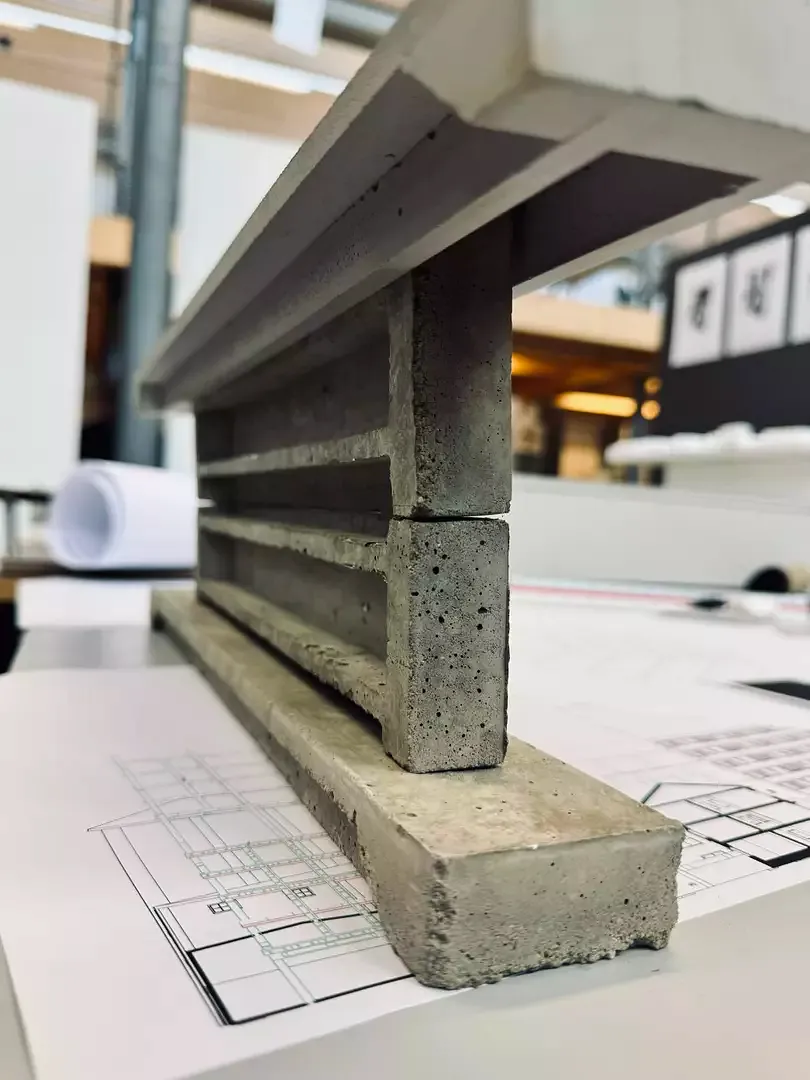

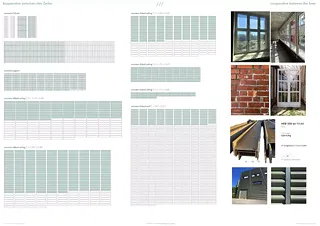

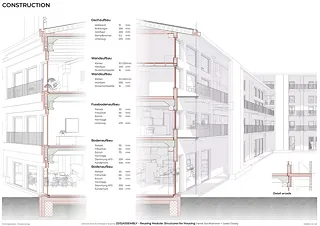

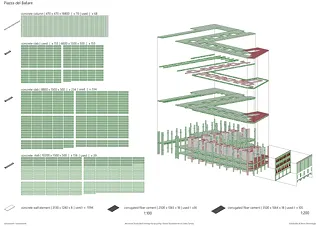

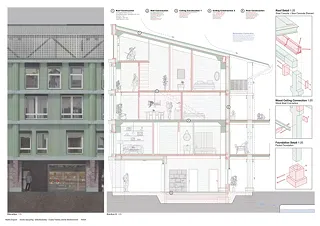

Die vertiefte Auseinandersetzung mit vorgefertigten Betonbauteilen offenbarte wesentliche konstruktive Einschränkungen. Insbesondere wurde deutlich, dass die Bauteile aufgrund einer unzureichenden Bewehrungsüberdeckung für einen Einsatz im ungeschützten Aussenraum nicht ohne zusätzliche Schutzmassnahmen geeignet waren. Die Studierenden waren daher aufgefordert, passende architektonische und konstruktive Lösungen zu entwickeln. Dazu gehörten beispielsweise konstruktive Massnahmen zum Witterungsschutz, Anstrichkonzepte oder alternative Einbauorte innerhalb geschützter Gebäudestrukturen.

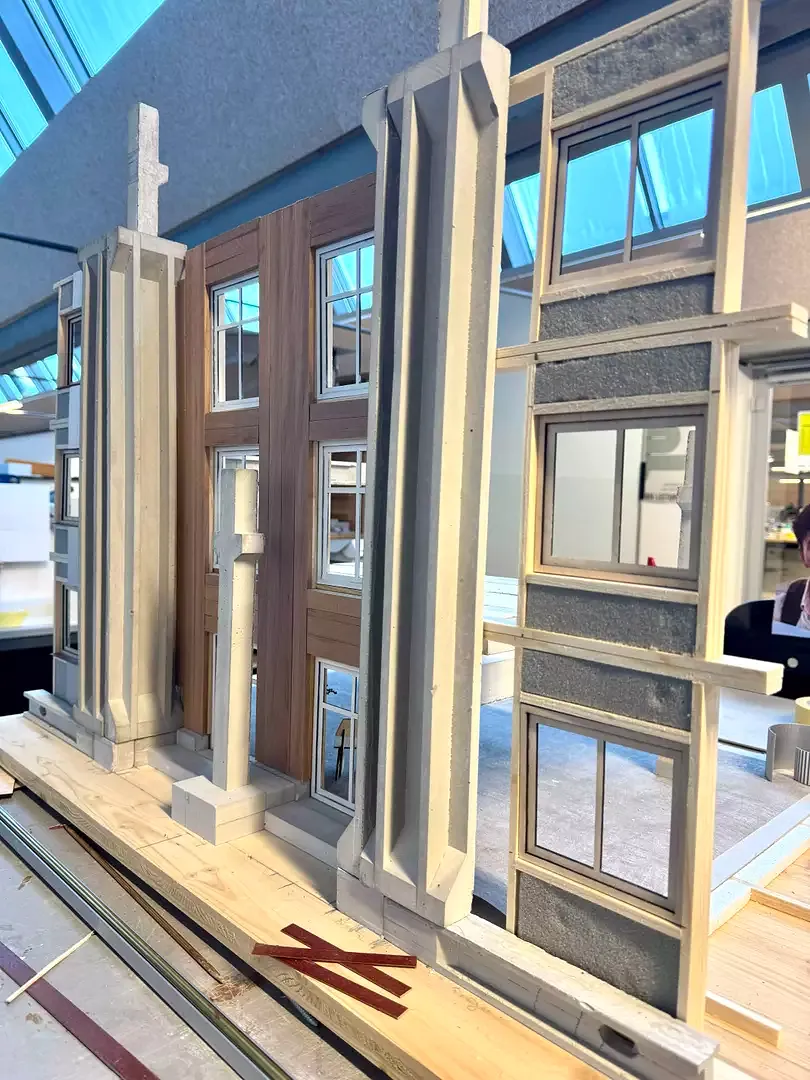

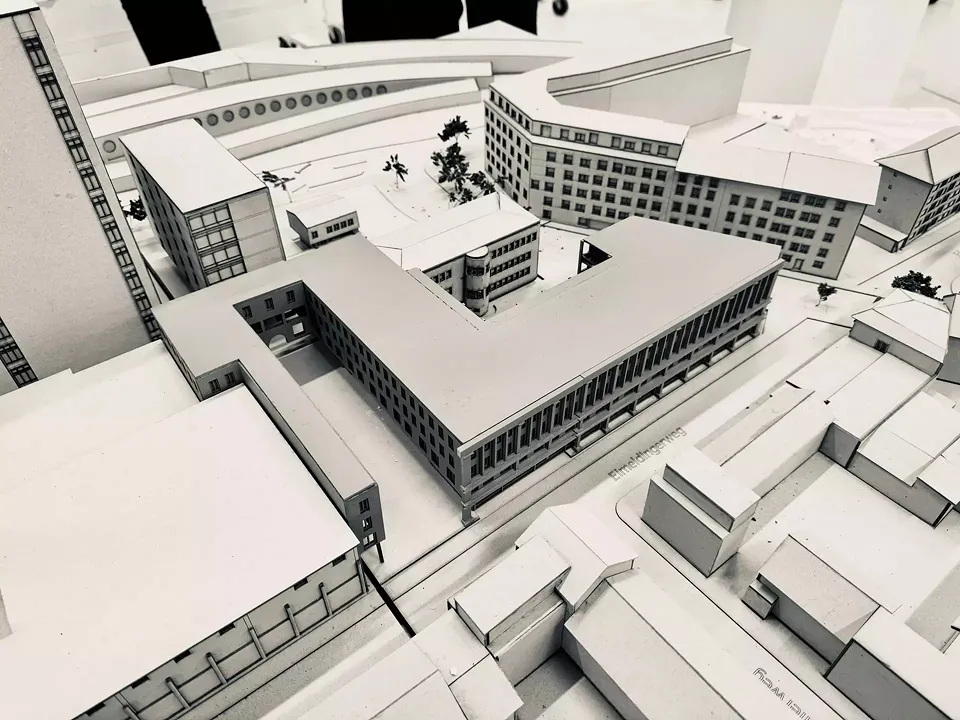

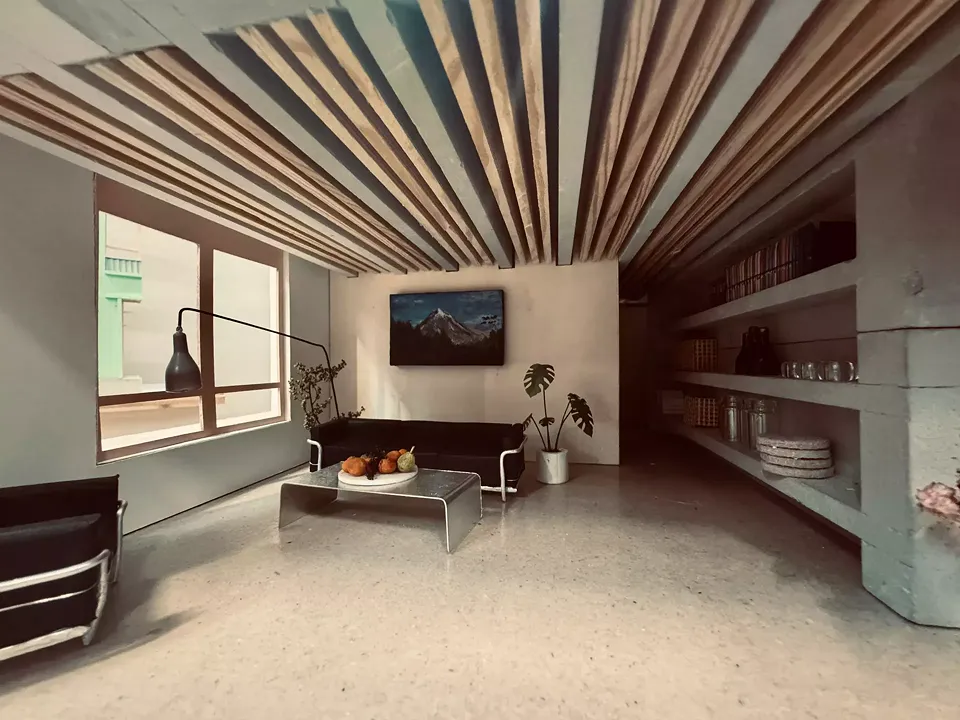

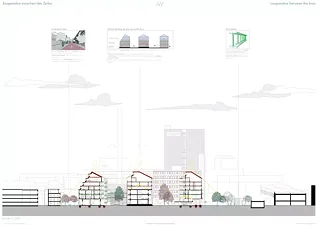

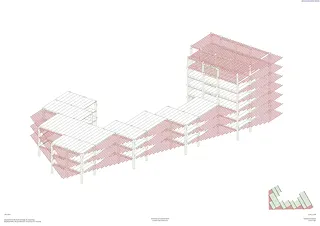

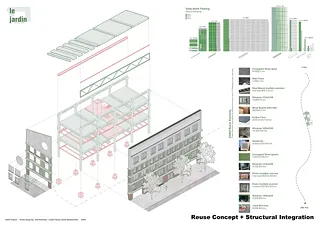

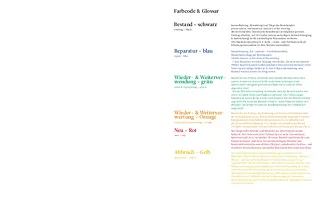

Ein zentrales architektonisches Thema ergab sich durch die Diskrepanz zwischen den vorhandenen Stützenlängen und Deckenspannweiten und den im Wohnungsbau gängigen Massverhältnissen. Diese Divergenzen förderten die Entwicklung räumlich und tektonisch ausdrucksstarker sowie überraschender Lösungen. Die scheinbare Inkompatibilität der wiederverwendeten Elemente erwies sich – wie bei gelungenen Re-Use-Projekten oft der Fall – als produktiver Widerstand, der zu eigenständigen, charaktervollen Architekturen führte. Die wesentlichen Positionen in den Entwurfsergebnissen ergaben sich durch die Prinzipien der Translozierung, Reparatur, Wieder- und Weiterverwendung:

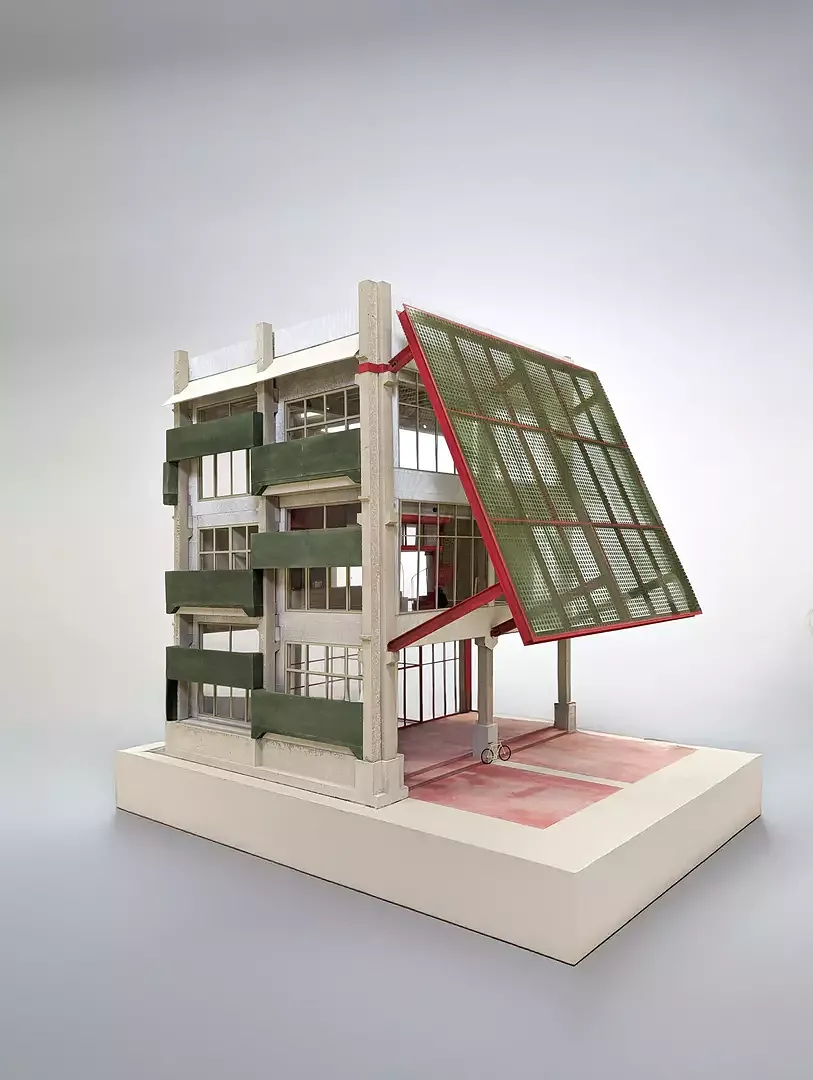

1. Translozierung – dieses Prinzip verfolgt die möglichst unveränderte Wiederverwendung der Bauteile unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Konstruktions- und Fügungsprinzipien. Beispiel: Loft-Wohnen, Projekt von Franz-Felix Juen und Mustafa Karaaslan.

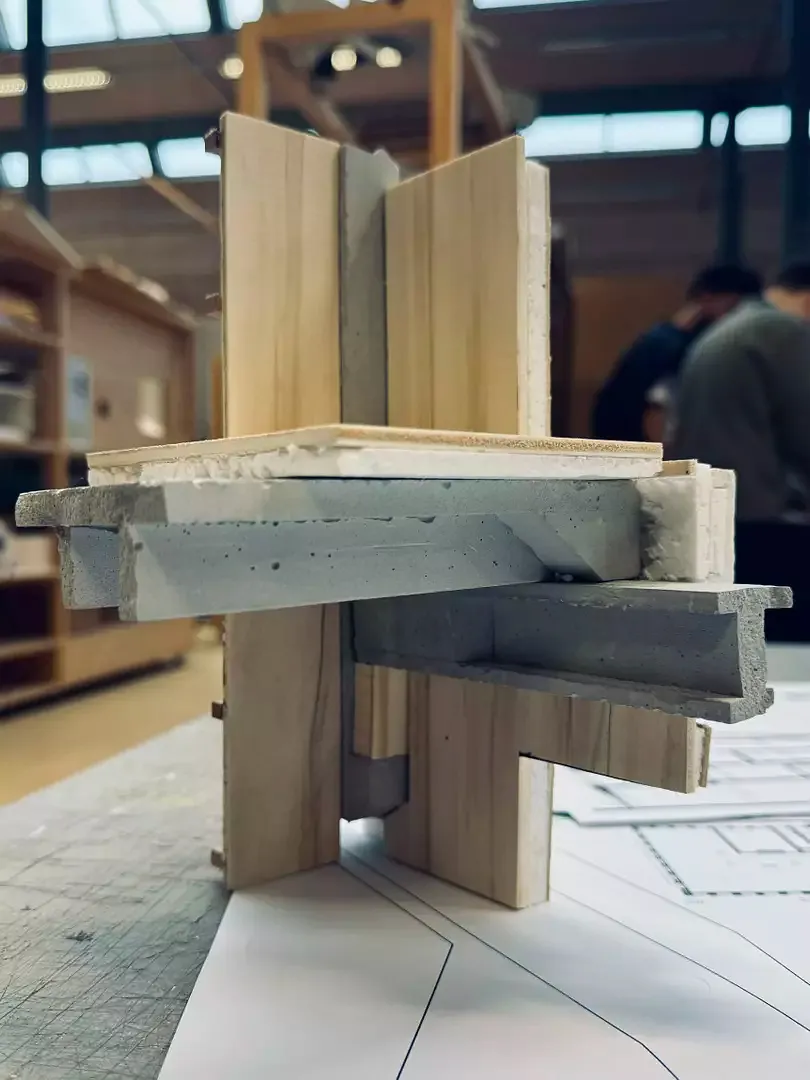

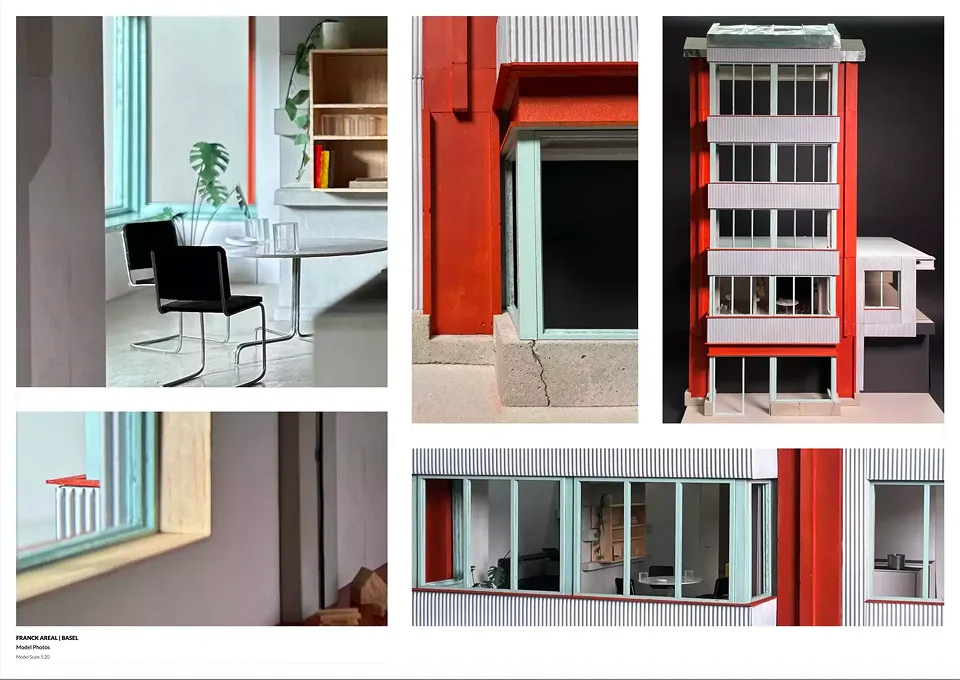

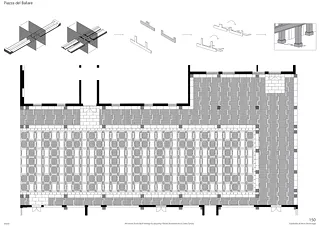

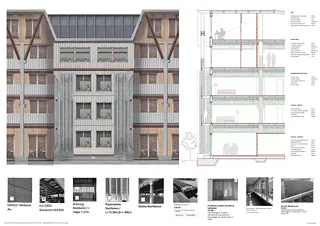

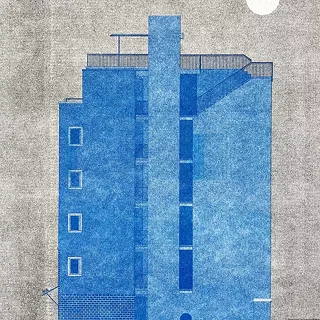

2. Reparatur und Wiederverwendung – hierbei wird überwiegend das vorhandene Bauteilinventar verwendet, während die Gebäudehülle unter maximaler Nutzung von Reuse-Bauteilen neu konstruiert wird. Beispiele: Aleksandar Bacinski (MSc-Thesis), Lorin Fidan und Sophie Feichtmair (5. Semester BSc) nutzten horizontale Fassadenelemente vertikal, wobei die innere Struktur weitgehend erhalten blieb. Stacey Brown und Jakob Bickel (5. Semester BSc) fügten die Fassadenteile tektonisch neu zusammen. Christian Schlag (BSc-Thesis) verkleidete den bestehenden Betonskelettbau einschliesslich der Konsolen mit wiederverwendeten Ziegeln, wodurch ausdrucksstarke Pilaster entstanden, die die Fassade strukturieren.

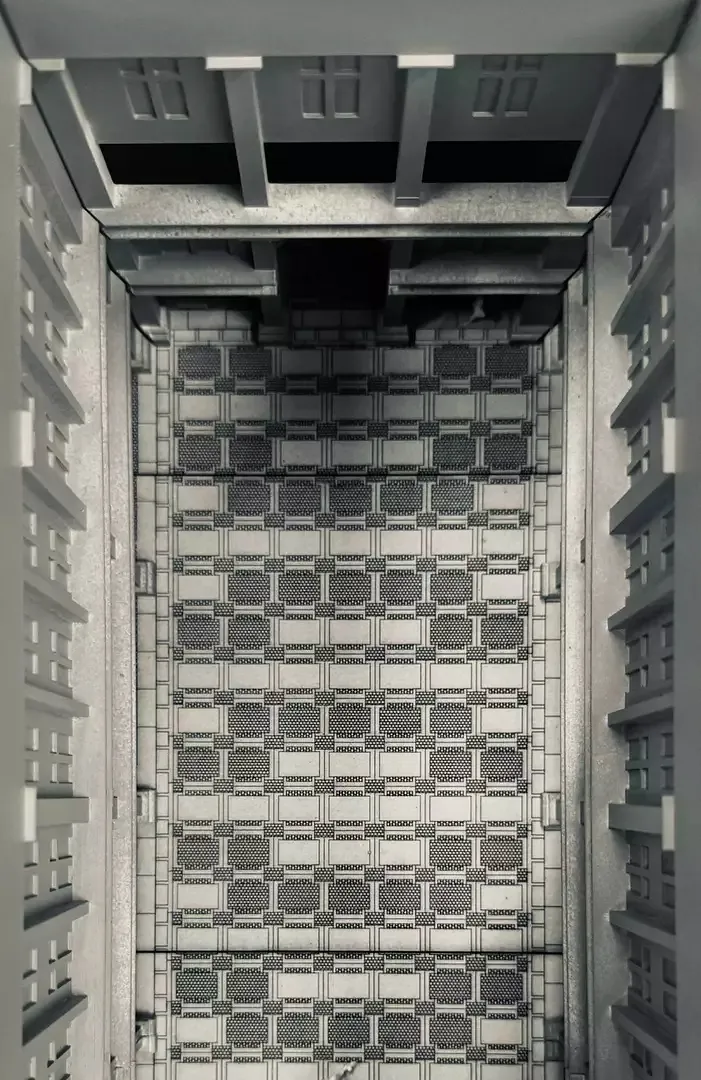

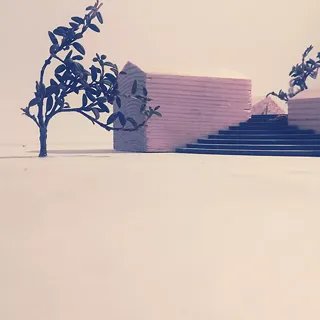

3. Weiterverwendung – dieses Prinzip beinhaltet die überwiegende Nutzung der Bauteile in neuen Funktionen. Es stellt konstruktiv die grössten Herausforderungen dar, erzeugt jedoch durch die Umdeutung der ursprünglichen Funktion besonders ausdrucksstarke und überraschende gestalterische Lösungen. Beispiele: Ondrej Koleno (BSc-Thesis) interpretierte die Rippendeckenelemente als vertikale Fassadenelemente neu. Eda Buldas und Nevin Demircioglu (1. Semester MSc) verwendeten Anschnitte der Deckenelemente als Bodenplatten für eine Piazza; wie Intarsien zur Nobilitierung des erweiterten Aussenraumes und Tanzplatzes.

Die Entwurfssemester gliedern sich methodisch in Analyse und Synthese. Begleitet wird das Semester durch fachspezifische Inputveranstaltungen. Zwischen Analyse- und Entwurfsphase findet eine themenbezogene Seminarwoche zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Semesterfokus statt.

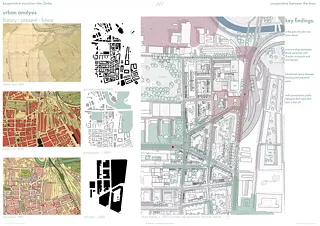

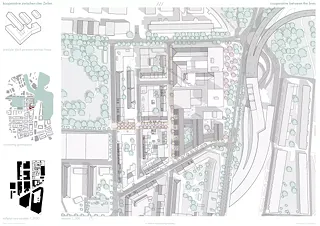

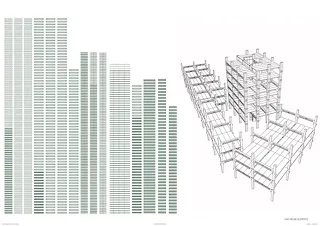

1. Analyse – Bestand als Ressource

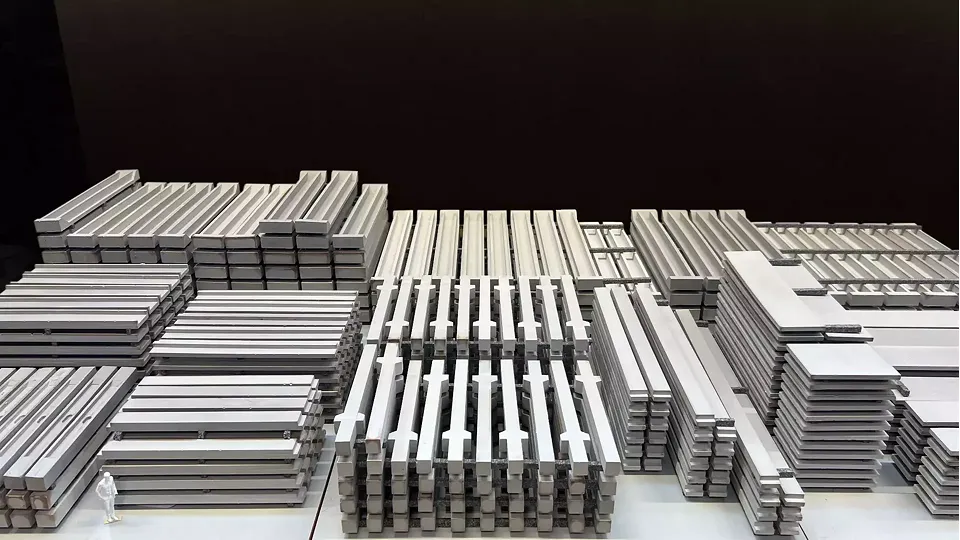

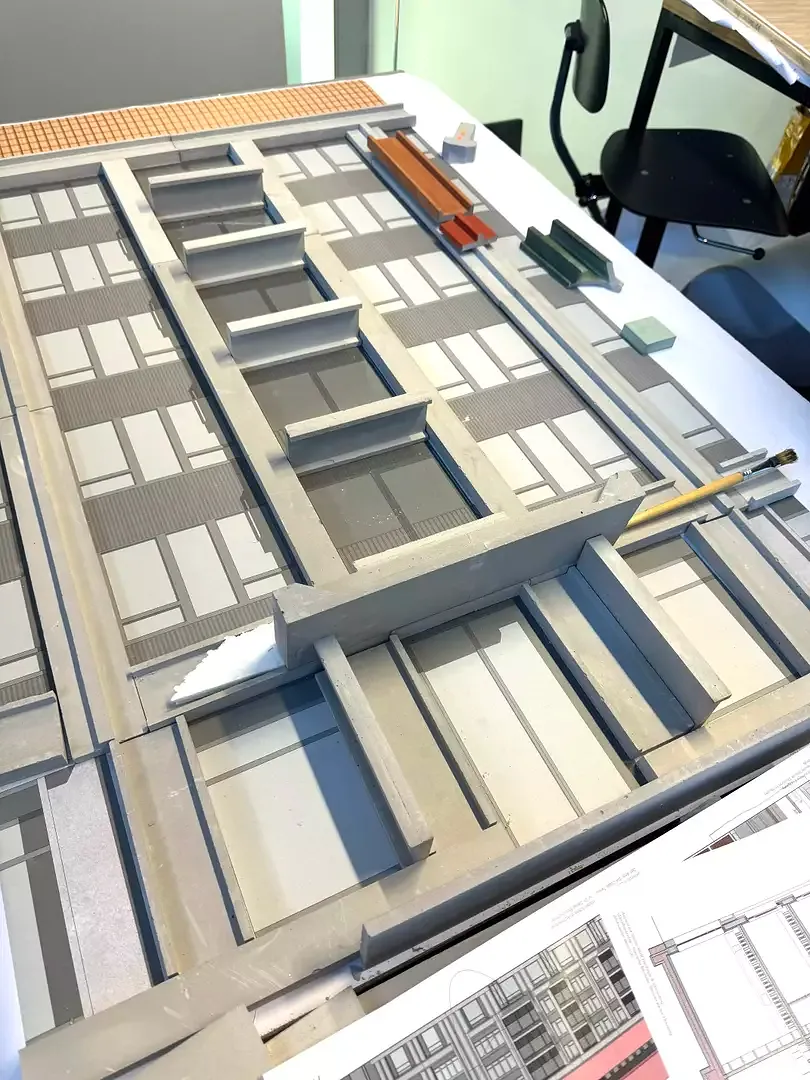

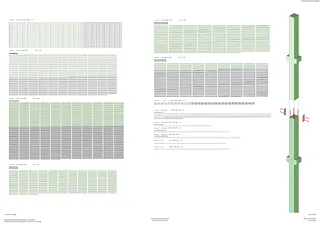

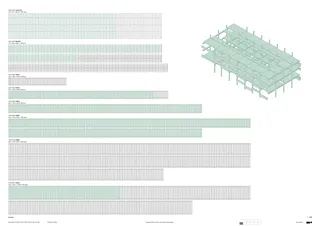

Ausgangspunkt bildet die sorgfältige Analyse des Bestands und der Archivunterlagen. Die Bauteile werden systematisch inventarisiert, in CAD dokumentiert und im Massstab 1:20 rekonstruiert – als (be)greifbare Sammlung von Elementen mit gestalterischem und strukturellem Potenzial. Parallel dazu werden passende Referenzen zu Ort, Bauvolumen und Programm hinsichtlich Typologie und atmosphärischer Qualität untersucht.

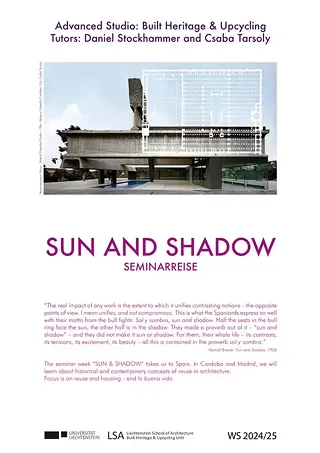

In der Seminarwoche wird ein Aspekt des Semesterthemas vertieft behandelt. Im Wintersemester 24/25 in Madrid & Córdoba zur Wiederverwendung in der Baugeschichte, Assemblage und Wohnbautypologien.

2. Synthese als Entwurfsmethode – von der Formgebung zur Formfindung

Die Ergebnisse der Analysephase – Untersuchungen zu Spendergebäuden, Bauteilinventar, Wohnbautypologien sowie atmosphärischen Modellbildern – und die Erkenntnisse aus der Seminarwoche werden mit einer prägnanten Idee für den Ort und das Programm zusammengeführt. Ergänzende Bauelemente müssen realen Bauteilbörsen entstammen, dokumentiert mit Quellennachweis und Materialpass. Neue Materialien sind nur in begründeten Fällen zulässig und sollen aus regionalen, ökologisch verträglichen Quellen stammen – etwa Lehm, unbehandeltes Holz oder andere kreislauffähige Baustoffe.

Ziel ist ein architektonisches Werk, das als bewohntes Lager wiederverwendbarer Bauelemente dient – geprägt von tektonischer Klarheit und atmosphärischer Dichte.

Das Projekt der Universität Liechtenstein School of Architecture wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 in der Kategorie Next Generation eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.