Fachhochschule Mozaïk

1700 Fribourg,

Schweiz

Veröffentlicht am 28. Oktober 2021

Armon Semadeni Architekten GmbH

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

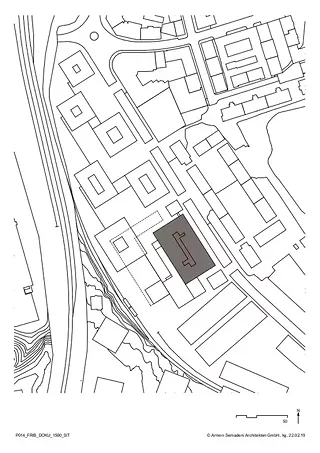

Für die Umwandlung des ehemaligen Militärgeländes «Les Arsenaux» in Freiburg wurde im Jahr 2010 ein Masterplan erstellt. Die von Armon Semadeni Architekten geplante Hochschule für Gesundheit und Soziale Arbeit war der erste fertiggestellte Baustein.

Die Morphologie von Freiburg wird massgeblich von der Topografie bestimmt: Die Saane hat sich rund vierzig Meter tief in die Molassesandsteinschichten eingeschliffen und ein Tal mit einer schmalen Schwemmebene gebildet. Ihre Schlangenlinie bildet eine natürliche Grenze nach Osten und Süden. Vom Niveau des Flusses betrachtet, liegt die Stadt auf einem malerischen Plateau. Von der Altstadt aus, die überragt wird von der Kathedrale St. Nikolaus, ist Freiburg seit dem Mittelalter stetig gewachsen. Der Bahnhof, in den 1860er-Jahren errichtet, lag damals noch ausserhalb der Stadt und wurde zum Treiber für die Ausdehnung der Stadt nach Süd-Westen, entlang der Achsen des Boulevard de Pérolles und der Route des Arsenaux. Dort, zwischen Bahngleisen und Abhang zum Fluss ist im 19. und 20. Jahrhundert ein Mischgebiet entstanden, in dem sich heute Wohnungen, Büros, Hochschulen und verschiedenen Unternehmen befinden.

Zwischen Bahn und Route des Arsenaux wiederum liegt keilförmiges Gelände, das ehemals militärisch genutzt wurde. Bakker & Blanc Architectes haben dafür 2010 einen Masterplan entwickelt und sieben in ihrer Morphologie ähnliche, lose zueinander angeordnete Baukörper mit kleinen atriumartigen Innenhöfen vorgeschlagen.

Die drei nördlichen Wohnblöcke haben Bakker & Blanc 2019 fertiggestellt und sie als Sichtbetonbauten aus vorfabrizierten Elementen materialisiert. Bereits ein Jahr zuvor wurde von Armon Semadeni Architekten im Süden ein neues Hochschulgebäude fertiggestellt. Umarmt von einem L-förmigen Kasernengebäude (das im Zuge der Neuentwicklung bald geschliffen wird), und neben einem denkmalgeschützten Zeughaus hat hier die Fachhochschule HETS-FR eine neue Heimat gefunden. Der Neubau vereint die beiden Hochschulbereiche Gesundheit und Soziale Arbeit unter einem Dach. Auch die Generaldirektion der Fachhochschule Westschweiz ist dort untergebracht.

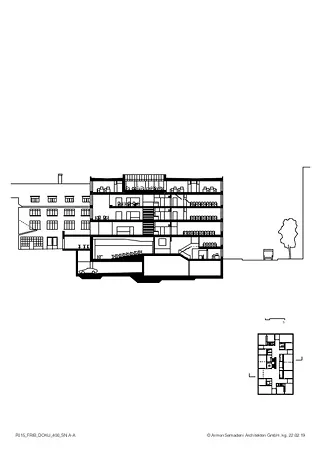

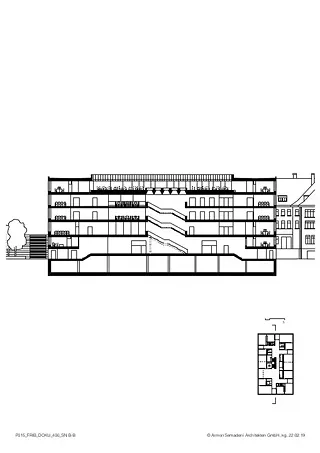

Stadträumliche Verflechtungen

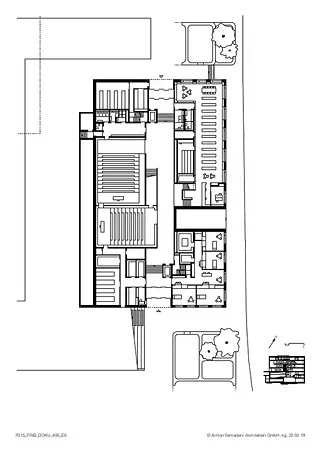

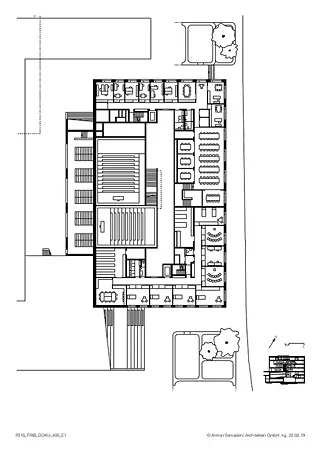

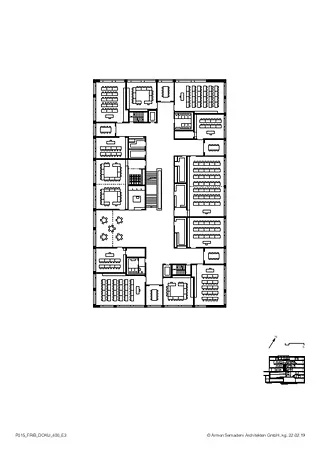

Das Grundstück der Hochschule steigt nach Westen an. Diese Besonderheit haben die Architekten räumlich aktiviert, indem sie zwei Eingänge auf Niveau der Route des Arsenaux und einen weiteren Zugang zwei Etagen darüber im Südosten zur alten Kaserne hin angeordnet haben. Dadurch haben alle drei unteren Geschosse einen einladenden, öffentlichen Charakter. Das Bauwerk spinnt die räumliche und organisatorische Verzahnung des Areals im Inneren fort. Ein gestreckter zentraler Erschliessungs- und Treppenraum ist das Herz der Schule. Damit dieser hell und lebendig wirkt, greift er an sechs Stellen mit Raumarmen bis zur Fassade aus und erhält von dort Tageslicht. Und durch eine gravitätische und doch elegant wirkende Betonkassettendecke fällt Tageslicht auch von oben ein.

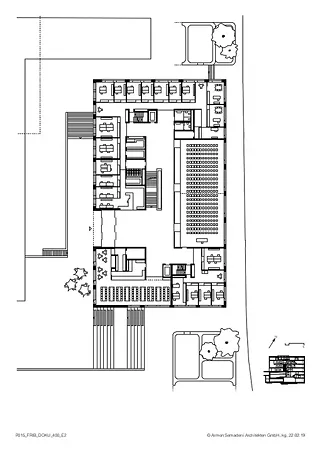

Die Sichtbetonfassade der unteren drei Etagen wurde von Handwerkern gestockt, wodurch ein Sockelbereich geschaffen wurde, der sich von den oberen Geschossen mit ihren glatten Betonflächen merklich abhebt. Dies unterstreicht den öffentlichen Charakter der dort angeordneten Räume: Hier befinden sich eine Cafeteria, ein Vorlesungssaal und ein Auditorium, die Aula sowie verschieden andere dazugehörige Nutzungen. Sie sind verbunden durch die erwähnte grosszügige, einläufige Treppe. Die zwei Geschosse darüber sind über dieselbe Treppenanalage erreichbar und beherbergen verschiedene Unterrichtsräume. Ab hier wechselt die Erschliessung, wird schmaler und ist eher versteckt. So gelangt man in das fünfte Obergeschoss, das die intime Atmosphäre einer Forschungslandschaft hat, in der Dozierende und Studierende Ruhe und Abgeschiedenheit für konzentrierte Arbeit in kleinen, zellenartigen Räumen finden.

Neben den unterschiedlich behandelten Betonoberflächen der Fassaden deuten auch unterschiedlich grosse Fenster auf abweichende Nutzungen in der unteren und oberen Hälfte des Gebäudes hin. Wobei sie zugleich verwirren: Weil die Fensteröffnungen im «Sockel» kleiner dimensioniert sind, vermutet man dort eher privatere Nutzungen. Die Entscheidung dazu war wohl eher eine kompositorische als eine didaktische. So liegt der hellere, porösere und damit leichtere Teil wie selbstverständlich auf dem dunkleren, erschlosseneren und damit schwerer wirkenden Teil auf.

Coolness und Wärme

Innen herrscht ebenfalls Beton vor. Dieser wurde zum Teil aus Recycling-Beton hergestellt. Dadurch unterscheidet sich seine Optik vom Fassadenbeton vor allem in der Farbe. Konstruktiv wurde dies durch zweischalige Aussenwände möglich.

Wichtig war den Architekt*innen die Detaillierung: Keine Fuge, kein Schalungsstoss wurde dem Zufall überlassen; alle Oberflächenstrukturen wurden präzise aufeinander abgestimmt. Auch der Boden besteht aus Beton, der jedoch geschliffen wurde. Der harten Ästhetik des Kunststeins wurden dann warme, hochwertige Holzeinbauten beigestellt. Armon Semadeni hat hierfür Ulmenholz verwendet, das durch seine charakteristische Maserung eine grosse Tiefe besitzt und somit eine wirkungsvolle Antwort auf die präzisen und homogenen Betonoberflächen gibt. In den Vorlesungsräumen taucht das Ulmenholz als vertikale, akustisch wirksame Lattung auf. Auch Möbeleinbauten und die Fensterlaibungen bestehen aus dem gleichen Holz. Die Innenräume sind zudem teilweise mit weissen Wänden und Akustikdecken ausgestattet. Auch wenn der Bau auf den ersten Blick etwas karg wirkt: Alle Räume verströmen eine persönliche, erstaunlich heimelige Atmosphäre.

Für Frischluft sorgt ein zentrales Lüftungsgerät. Doch auch die individuelle Fensterlüftung ist möglich. Und die Wärme für die Fussbodenheizung kommt vom städtischen Fernwärmenetz. Das Gebäude ist sowohl in der Bauweise als auch im Betrieb energieoptimiert und erfüllt damit den Minergie P Eco Standard. In dem formal reduzierten und klar strukturierten Gebäude spürt man diesen durchgehend hohen Standard.

(strapazierte) Traditionslinien

Im Masterplan für das Gebiet «Les Arsenaux» wurde unter anderem festgelegt, dass alle Fassaden der Neubauten eine mineralische Materialität haben sollen. Eine Referenz für diese Vorgabe findet sich nur wenige Meter entfernt: Die zu Beginn der 1950er-Jahre errichtete neoklassizistische Christkönigskirche besteht vornehmlich aus sandgestrahltem Beton, der durch Kalksandsteinzuschläge aus der Gegend um Freiburg einen warmen Farbton hat. Diesem Betonstein begegnet man häufig in der Stadt: Man kann daher durchaus von einer Betonbautradition in Freiburg sprechen. Bei aller Liebe zum Beton, der gut gestaltet äusserst ansprechende Oberflächen hervorbringen kann, erscheint mit den umgesetzten Bausteinen auf dem Areal des ehemaligen Arsenals dieses Material nun aber ausgereizt.

Bei aller Plausibilität für die Materialisierung der Bauten von Semadani und Bakker & Blanc wird sich mancher etwas mehr Abwechslung im Materialkanon wünschen. Und auch eine Bewertung des gesamten Areals steht noch aus. Man darf gespannt sein, welche städtebauliche Qualität das Neubaugebiet nach Fertigstellung aller sieben Gebäude schlussendlich haben wird.

Text: Thomas Geuder

Erstveröffentlichung im Magazin der Schweizer Baudokumentation 6.2021