Neubau Pfarreiheim Neuendorf

4623 Neuendorf,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. April 2025

luna productions GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

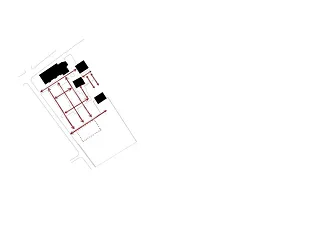

Das Pfarreiheim wurde als ein Ort lebendiger Spiritualität entworfen. Eine Atmosphäre, die durch die Menschen geprägt wird – durch jene, die bereits dort waren, und jene, die noch kommen werden. Neuendorf ist ein typisches Strassendorf: Entlang der Hauptachse reihen sich die wichtigsten Gebäude des Ortes aneinander. Meist nehmen sie die gesamte Breite ihrer Parzellen ein. Dahinter, eher verborgen, liegen kleinere Nebengebäude und dazwischen offene Höfe.

Aussenraum, Erschliessung und Parkierung

Die Aussenraumgestaltung orientiert sich am Bestand, in dessen Wegnetz sich das Gebäude einbettet. Der Neubau wird vom Chilchweg her erschlossen. Die Parkierung (15 Parkplätze) für den motorisierten Verkehr wird entlang des Weges Schotterrasenstreifen in der Fortsetzung der bestehenden Parkplätze geplant. Die bestehende Platanenreihe entlang des Friedhofareals wird weitergeführt. Eine Zäsur in der Baumreihe und Belagswechsel markieren den neuen Zugang vom Chilchweg. Die Anlieferung geschieht über die Stirnseite zum Chilchweg, wo bei Veranstaltungen auch ein Kühl-und Getränkewagen abgestellt werden kann.

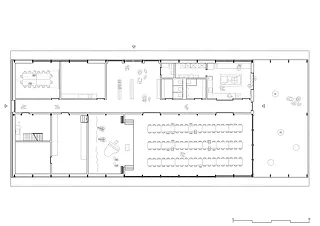

Raumprogramm

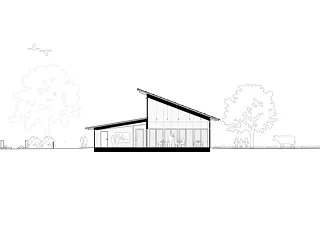

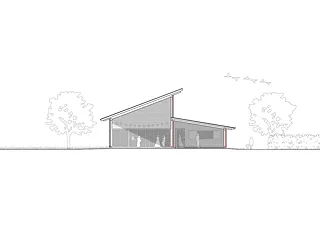

Ein gleichmässiges Raster aus Holzstützen und Trägern bildet die Grundstruktur des ein- geschossigen Gebäudes. Durch das Versetzen der Firsthöhe des geneigten Daches entstehen zwei Raumschichten von unterschiedlicher Höhe und Qualität. Für die breitere und höhere Raumschicht entsteht dadurch eine wertvolle zweiseitige Belichtungsmöglichkeit, durch die sich eine ensemblestärkende Sichtbeziehung zum Kirchturm ergibt. Ein Korridor verbindet alle Nutzungen und bettet sich in die anliegenden Aussenräume ein. Als Rückgrat des Gebäudes sorgt er für eine hohe Nutzungsflexibilität und ermöglicht verschiedenste Parallelnutzungen. So kann zum Beispiel die Theatergruppe im Saal proben, während im Sitzungszimmer der Kirchgemeinderat tagt. Über ein zentrales Foyer gelangt man ins Gebäude. Entlang des Korridors gruppieren sich in zwei unterschiedlich hohen Raumschichten die verschiedenen Nutzungen. Die Nasszellen und Gruppenräume (Küche, WC, Bastel- und Sitzungszimmer) orientieren sich zum Friedhofsareal. Der Saal als Herzstück des neuen Pfarreiheims ist im überhohen südlichen Teil angeordnet. Durch das nördliche Oberlicht ist der Kirchturm vom Saal aus sichtbar und der Bezug zur Kirche wird so auch im Innern erlebbar. Der Infrastrukturbereich hinter der Bühne (Lager, Technik, Putzen) ist mit einem Zwischenboden versehen, so entsteht im Dachraum Platz für den Monoblock der Lüftung und Haustechnikverteilungen.

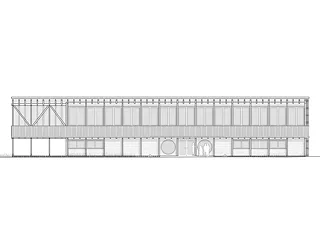

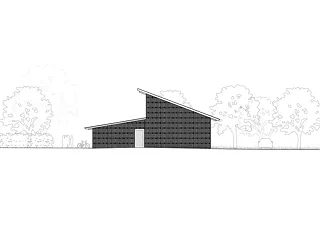

Fassade

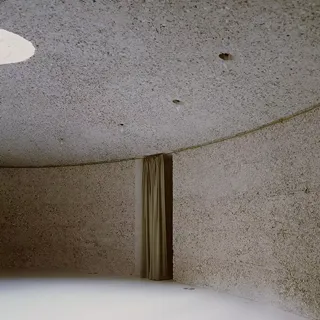

Die einfache, regelmässige Tragstruktur bildet sich in der Fassade ab. Die gleichteiligen Elemente sind mit einer einfachen Holzschalung gestaltet. Vordächer schützen die roh belassene Schalung. Die gleichbleibende Struktur zieht sich im Osten weiter, wo das geschlossene Volumen in eine gedeckte Terrasse übergeht. In Anlehnung an die um- liegenden typischen Jurasüdfuss-Häuser bildet gegen Westen eine massive Wand den Abschluss und schützt das Gebäude vor der Witterung. Die Westfassade wurde mit Reuse-Verbundsteinen aufgemauert, die sich entlang der Nord- und Südseite als Sockel um das Gebäude legen und im Osten als Terrasse ausbilden. Nordseitig mit Blick zur Kirche flankieren grosse runde Öffnungen den Haupteingang ins Foyer in der sonst eher zurückhaltend gestalteten Fassade, im Süden rahmen die raumhohen Fenster den Blick über die alten Baumbestände und Wiesen und entlang der Ostfassade öffnet sich der Saal (Fenster) und die Küche über eine Durchreiche zum anliegenden Aussenraum (Terrasse). Regenwasser wird von den Dachflächen direkt in die Umgebung geleitet. Eine schmale Regenrinne leitet das Wasser über dem Eingangsportal nach aussen weg.

Statisches Konzept

Ein gleichmässiges Raster aus Holzstützen und Trägern bildet die Grundstruktur des eingeschossigen Gebäudes. Das Achsmass von 2.4 Metern strukturiert die räumliche Aufteilung im Inneren; gemeinsam mit den Dachsparren und der Einteilung der Fenster verbindet sich das Tragwerk zu einer klaren Gliederung in der Fassade.

Material und Nachhaltigkeit

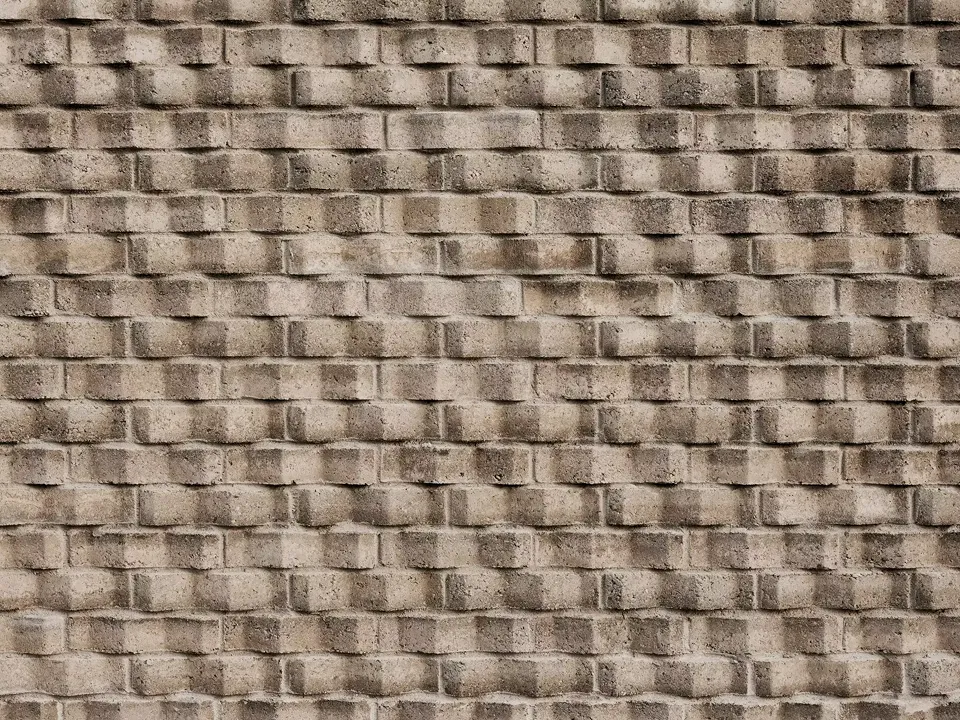

Warme Farben prägen das Gebäude. Im Inneren dominieren natürliche, möglichst unbehandelte Materialien – das Beige und Braun von Holz und Holzwolleplatten. Diese werden kontrastiert durch gezielt eingesetzte Bauteile, die stärker beansprucht werden: schimmerndes Aluminium an der Dachfläche, die bläulich-schwarz glänzende Photovoltaikanlage oder die grau-braune massive Westfassade. Das Rot des Ziffernblatts der angrenzenden Kirche taucht als Akzent in verschiedenen Räumen und Bauteilen auf – etwa bei den Sonnenstoren, dem keramischen Bodenbelag oder in konstruktiven Elementen aus Stahl. Der bewusste Umgang mit Materialien prägt das Konzept: Gebrauch und Identität der Werkstoffe werden geschätzt und bestimmen ihren Einsatz. Dabei entsteht ein spannungsreiches Wechselspiel zwischen rauen und glatten Oberflächen, zwischen dauerhaft beständigen und bewusst alternden Materialien. Spuren der Zeit – insbesondere bei wiederverwendeten Baustoffen – werden nicht als Mangel gewertet, sondern als Qualität: als Kontrast und Ergänzung zum Neuen. So stammen die verwendeten Verbundsteine aus einem stillgelegten Schwimmbad der Umgebung und wurden für 500 CHF über Tutti erworben. Ihre Wiederverwendung ist nicht nur ein Statement für Nachhaltigkeit, sondern verleiht dem Gebäude auch eine besondere Ästhetik. Als ungewöhnliches Mauerwerk – aus sogenannten «Gartenplatten» – entfalten sie je nach Tages- und Jahreszeit unterschiedliche haptische Qualitäten. Im grellen Sonnenlicht entsteht ein Spiel aus Schatten und Relief. Mal rau, mal weich, zeigen die Platten ihre Wandelbarkeit: als gemauerte, massiv wirkende Wand, als Sockel und Übergang zur hölzernen Fassade und zum angrenzenden Grünraum oder als robuster Terrassenbelag im überdachten Aussenbereich.

Das Projekt von luna productions wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.