Ofenturm

6332 Cham,

Schweiz

Veröffentlicht am 25. Januar 2022

Boltshauser Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

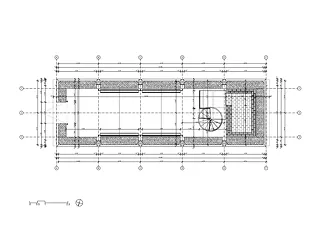

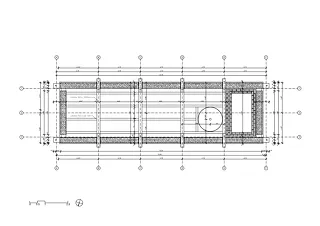

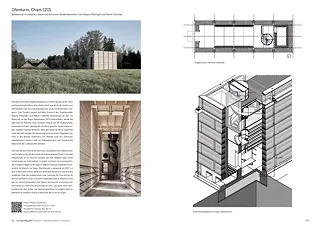

Auf dem Areal des Ziegelei-Museums Cham ist ein knapp neun Meter hoher Turm mit einer grossen Aussichtsplattform entstanden. Im Bau aus Stampflehm sind zudem ein Ausstellungsraum sowie ein Brennofen integriert. Das Projekt basiert auf einem Entwurf von Studierenden des Studio Boltshauser.

Ausgangslage

Die Ziegelhütte in Cham, die heute vom Ziegelei-Museum betrieben wird, ist die einzige intakt erhaltene Handziegelei der Deutschschweiz. Das geschützte Ensemble umfasst eine hölzerne Ziegeltrocknungshütte, einen Brennofen, der jedoch nicht mehr betrieben werden darf, das Biotop der historischen Lehmgrube, ein Wohnhaus mit zugehörigem Garten sowie einen Museumsbau, der die Stelle einer abgebrannten Scheune einnimmt. 2017 bearbeiteten Studierenden der Gastprofessur an der TU München die Aufgabe, auf dem Areal einen neuen Ofenturm zu entwerfen: Ein Projekt davon wurde weiterentwickelt und gebaut.

Entwurfsidee

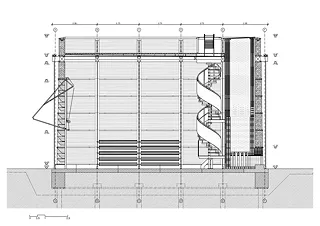

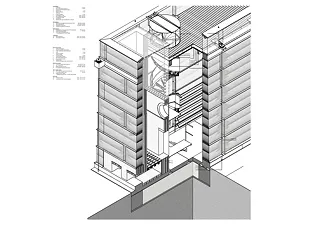

Das Baumaterial des Ofenturms zeigt den Ton in seiner ungebrannten Form und demonstriert die archaische Stampflehmbauweise in einer zeitgemässen Weiterentwicklung. Der neue Turm ermöglicht es den Besuchern, auf der rund acht Meter hohen Aussichtsplattform einen Überblick über das Areal zu gewinnen. Dem Ziegelei-Museum ermöglicht der Turm mit seinem neuen Ofen wieder Ziegel zu brennen. Überdies wird ein Raum geschaffen, um weitere Exponate des Museums auszustellen.

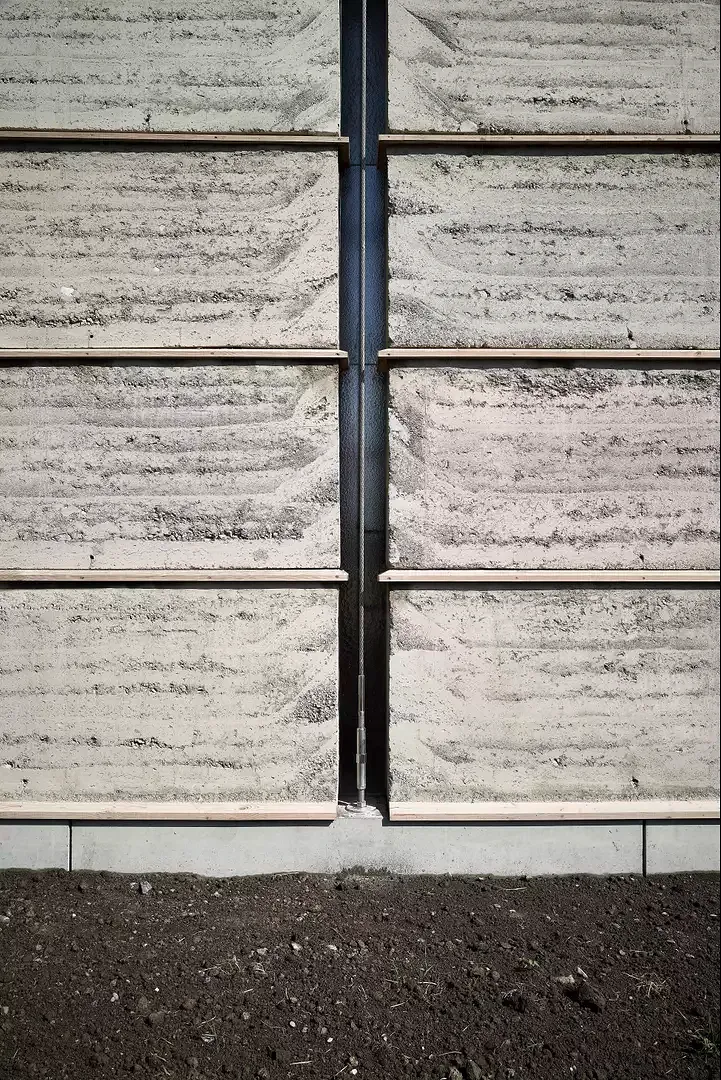

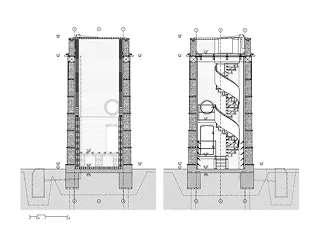

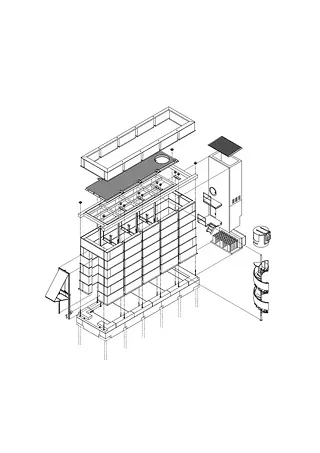

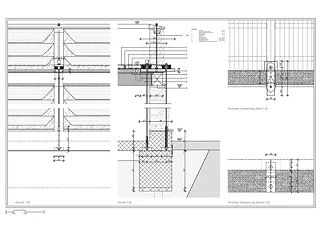

Der Ausstellungsraum mit anschliessendem Ofen hat eine massive, aussteifende Holzdecke. Sein Charakter wird durch die Präsenz des Lehms und die Monumentalität der abschliessenden Ofenwand geprägt. Durch die Lichtschlitze der offenen Fugen, vor denen die Vorspannung verläuft, wird die ganze Massivität der Lehmwände erlebbar, die in Kontrast zu den filigranen Zugstäbe steht. An diese können einfache Stahlrahmen geklemmt werden, die Ausstellungspaneele oder Exponate halten. Eine Wendeltreppe aus Stahl erschliesst die Aussichtsplattform auf dem Dach.

Projektierung

Die Semesterarbeit von Regina Pötzinger und Robert Gentner bildete die Basis des nun vorliegenden Projekts. Die vorgespannte Lehm-Holz-Struktur bezieht sich direkt auf das im Sitterwerk realisierte Mock-up und ist weltweit das erste vorgespannte Gebäude in Lehm.

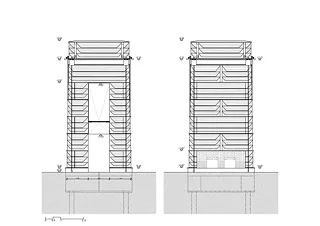

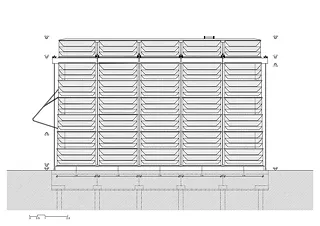

Das Bauen mit Lehmelementen ist heute in der Schweiz etabliert. Allerdings werden die Fugen zwischen den Blöcken, deren Grösse sich nach den Bedingungen von Transport und Montage richtet, üblicherweise nachträglich in aufwendiger Handarbeit verschlossen, sodass die Spuren der einzelnen Elemente verschwinden. In Cham werden diese zum Thema einer experimentellen Architektur, welche die Effizienz des Bauablaufs und die Stabilität durch konstruktive Neuerungen zu steigern sucht.

Die erste Innovation liegt in der bereits erwähnten Vorspannung, welche das System gegen Erdbebenlasten ertüchtigt, wobei sich der nur auf Druck belastbare Lehm und der zugfeste Stahl optimal ergänzen. Die zweite Innovation liegt in der Integration der hölzernen Grundplatten der Elemente in die Wandkonstruktion. Bauseits wird an die Platten ein Wetterschenkel montiert, der den Lehm vor dem Auswaschen schützt und das Prinzip des Fügens verdeutlicht.

Realisierung

Der Turm ist aus Lehmelementen gefügt, die 2019 im Rahmen einer Summer School der ETH Zürich auf dem Areal eines ehemaligen Zementwerks in Brunnen produziert wurden. Dabei sammelten rund 30 Studierende der ETH Zürich, der TU München und anderer Hochschulen aus dem In- und Ausland unter der Leitung der Lehmag AG praktische Erfahrungen im Stampflehmbau.

Im Gegensatz zum Prototyp im Sitterwerk sind die Spannstäbe des Ofenturms beidseitig vor der Wand angebracht. Dadurch verstärkt sich die Ausdruckskraft der Vorspannung, überdies sind die Spannköpfe besser zugänglich. Ein Ringanker aus Holz, der mit den Dachbalken zu einer steifen Platte verbunden ist, sorgt für eine gleichmässige Einleitung der Spannkraft in die Wandelemente. Unten werden die Zugstäbe direkt im vorfabrizierten Betonsockel verankert, der den Lehm aussen vor Spritzwasser schützt.

Besonderheiten

Die Auflage, den Turm nach zehn Jahren vollständig zurückzubauen, war Anlass, das Recyclingpotenzial von Lehm auszuloten. Das getrennt verbaute Vorspannsystem lässt sich leicht lösen, worauf sich die Elemente einfach demontieren lassen. Eine Wiederverwertung ganzer Lehmblöcke wäre angesichts der investierten Arbeit sinnvoll. Sie wird durch die offenen Fugen und die zugehörigen Grundplatten erleichtert; überhaupt durch die bausteinartige Autonomie der Blöcke, die sich nicht zuletzt in ihren verstärkten Ecken zeigt. Auch das Baumaterial selbst ist schon Teil der Kreislaufwirtschaft, indem als Komponente der Lehm-Mischung Bauschutt recycelt wurde.

Die wissenschaftliche Begleitung des experimentellen Projekts hilft, dem erst ansatzweise erforschten Baumaterial neue Möglichkeiten zu erschliessen. Über 60 Millionen Tonnen Lehm und Ton werden pro Jahr in der Schweiz ausgehoben und meist ungenutzt als Wiederverfüllung von Kiesgruben deponiert. Wenn es gelingt, für diese brachliegende Ressource neue Anwendungen zu finden, kann ein wichtiger Beitrag an die Substitution aufwendig produzierter Baustoffe wie Beton und Backstein geleistet werden. Im Vergleich zu konventionellen Bauweisen liessen sich damit bis zu 40 Prozent der grauen Energie bei einem Neubau einsparen.