Umnutzung von Papiermaschinenhallen in Wohn- und Gewerberäume

6330 Cham,

Schweiz

Veröffentlicht am 23. Mai 2023

Boltshauser Architekten AG

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Quartier statt Papier

Die ehemalige Papierfabrik in Cham wird zum neuen Stadtteil. Boltshauser Architekten haben in diesem Zusammenhang mehrere Produktionshallen in Wohnraum verwandelt. Indem sie die Industriearchitektur sensibel interpretiert haben, konnten sie deren Ausdruck erhalten und zugleich den Ort weiterentwickeln.

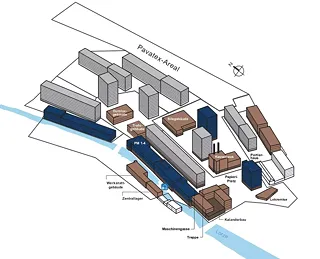

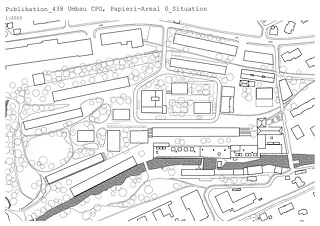

Gebäude sind Zeitzeugen. Sie erzählen von den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Werten der Zeit, in der sie errichtet wurden. Ein Abriss ist daher in vielen Fällen nicht nur eine Verschwendung von grauer Energie und Material, sondern gleichbedeutend mit einem Verlust von baugeschichtlich relevanten Zeugnissen. Auch die Gebäude der ehemaligen Papierfabrik in Cham sind ein wichtiges Kulturgut. Im Zentrum gelegen, prägte sie für mehr als 350 Jahre das Stadtbild und war einer der grössten Arbeitgeber im kleinen Ort am Zugersee. Im Herbst 2016 entschied die Cham Paper Group Holding AG, das zwölf Hektar grosse Areal aufgrund einer Produktionsverlagerung in italienische Werke in eine Mischzone umzuwandeln. Auf dem kontinuierlich über mehrere Jahrhunderte gewachsenen Gelände der Fabrik soll innerhalb von 15 Jahren ein «urbanes, lebendiges» Quartier für 2000 Einwohner*innen und rund 1000 Arbeitnehmende entstehen. Prägende Bestandsbauten sollten saniert und mit neuen ergänzt werden. Für die Disposition der Gebäude wurde auf Basis eines Richtprojektes 2016 ein Bebauungsplan entwickelt. Beide wurden von Boltshauser Architekten und Albi Nussbaumer Architekten erarbeitet. Auch den Wettbewerb für die Sanierung und Umnutzung der Papiermaschinenhallen 1–4 in Wohn- und Gewerberäume konnten Boltshauser Architekten 2018 für sich entscheiden. Vor wenigen Wochen wurden die Arbeiten abgeschlossen: Entstanden ist ein hochwertiger Umbau, bei dem es sich lohnt, genauer hinzuschauen.

Adhäsion der Geschichte

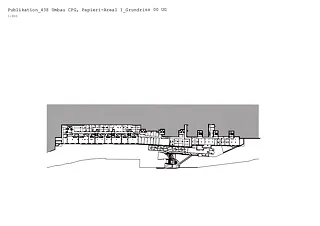

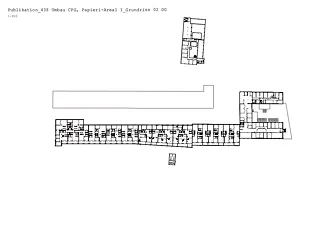

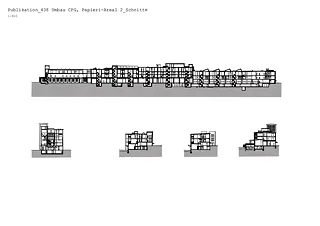

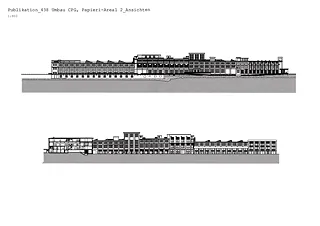

1913 legte die Schweizer Baufirma Locher & Cie. den Grundstein für den sogenannten Holländerbau (PM 3), dem bis 1943 schrittweise Bauten für Papiermaschinen (PM 1, 2 und 4) am Ostufer der Lorze folgten. Gemeinsam mit dem sogenannten Kalanderbau bildet das Ensemble das Herzstück und verkörpert die Industriegeschichte des Papieri-Areals. Die denkmalgeschützten Hallen formen gemeinsam mit dem gegenüberliegenden Riegelneubau von Galli Rudolf Architekten eine lange Gasse, die am nördlichen Ende in einen Platz mündet. Der Gassenraum wird durch die verschiedenen Gebäudeteile der Papiermaschinenhallen 1 – 4 rhythmisch gegliedert. Grosszügige Durchgänge verbinden das Areal mit dem Flussraum. Ein Steg entlang der Lorze macht ihn erlebbar und öffnet neue Perspektiven auf die Industriegeschichte des Areals. Er führt von der Fabrikstrasse entlang des Kalanderbaus und den ehemaligen Papiermaschinenhallen über eine Loggia zum Trafoplatz. Dabei kommt er auch an einem neu errichteten Wasserkraftwerk vorbei.

Tektonisches Echo

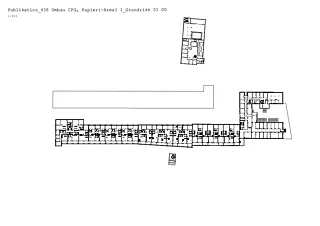

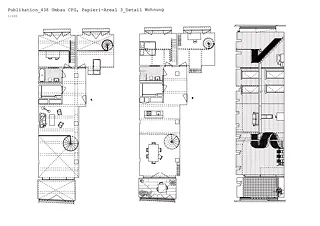

Das Ensemble bietet heute in den Erdgeschossen neben Retail-, Gewerbe- und Dienstleistungsflächen auch Platz für Ateliers und 52 Eigentumswohnungen, darunter Maisonettes, Atelierwohnungen und Studios. Die ehemaligen Papiermaschinenhallen weisen unterschiedliche Kompositionsprinzipien auf. Dies lässt sich an den Abmessungen der Stützen und Träger, den Raumdimensionen sowie an den Geschosshöhen erkennen. Boltshauser Architekten wählten für jeden Teil eine individuelle Strategie, um dem architektonischen Erbe gerecht zu werden. Infolge zahlreicher baulicher Veränderungen hatten die Gebäude ihre ursprüngliche Klarheit und Eindeutigkeit verloren; sie wurden daher im Inneren bis auf die tragende Substanz zurückgebaut. Die Merkmale der Industriearchitektur sollten dennoch bestmöglich erhalten bleiben. Der Bestand zeichnet sich durch seine Funktionalität, Effizienz und Robustheit aus. Die bestehenden Fassaden sind von einer markanten Skelettkonstruktion aus Eisenbeton und Ausfachungen aus Zementsteinen geprägt. Charakteristisch für die Industriearchitektur sind zum einen hohe Räume und massive Decken, die für den Einsatz von Maschinen und schweren Lasten ausgelegt waren. Ein weiteres Merkmal sind die grossflächigen Fenster: Historisch bedingt gibt es einen Mix aus Holz-, Kunststoff- und Aluminiumrahmen. Die Intention der Architekt*innen im Zuge der Umgestaltung war es, eine einheitliche Materialsprache zu finden und die historisch relevanten Fenster analog zu den bauzeitlichen zu ersetzen. Fehlende Fenster oder Fassadenelemente wurden neu hinzugefügt und im Dialog mit dem Bestand architektonisch ausformuliert. Die neu eingefügten Komponenten sind als zusätzliche Schicht in der sich ständig transformierenden Fassade zu begreifen. Sie wurden daher bewusst nicht rekonstruktiv ausgeführt. Während die flussseitige Fassade beinahe vollständig in dem Zustand verblieben ist, den das Gebäude hatte, als es als Produktionsort diente, wurde die Front auf der Gassenseite stark überformt. «Diese Fassade wurde permanent verändert. Sie ist eine Art Patchwork, in dem die unterschiedlichen Eingriffe ablesbar sind. Auf eine Rückführung der Fassade in einen idealisierten historischen Zustand, den es nie gegeben hat, haben wir bewusst verzichtet», erläutert Fabian Gmür von Boltshauser Architekten im Gespräch. Dank einer konsequent durchgehenden Schicht von Loggien in den Obergeschossen auf der Westseite ist ein Klimapuffer entstanden. Daraus resultiert, dass die äussere Schicht keinen bauphysikalischen Anforderungen unterliegt, wodurch ungedämmte Fenster mit schlanken Stahlprofilen nach historischen Vorbildern realisiert werden konnten.

Individuelle Strategien

In den Obergeschossen des dreistöckigen Holländerbaus wurden an der Westfassade transluzente Glasbausteinflächen durch klare ersetzt und mit Bändern aus Faltschiebefenstern ergänzt. Die Fensterfläche wurde dabei etwas erhöht, um der neuen Nutzung als Maisonettewohnungen gerecht zu werden. Die Fenstereinteilung an der Ostfassade wurde – soweit vorhanden – aus dem Bestand übernommen und ergänzt, wohingegen im überhöhten Gebäudeteil die Fassade neu interpretiert wurde. Dabei gliedern sich die Fenster in Anlehnung an den Bestand in drei Fensterflügel und einem Oberlicht aus Glasbausteinen. Die Gliederung wird durch Stahlprofile artikuliert. Infolgedessen hebt sich dieser Gebäudeteil von den rekonstruierten Teilen ab. Gassenseitig wurde wie auch bei den anderen Gebäudeteilen (PM 1–2 und PM 4) die Erdgeschossfassade neu interpretiert und entsprechend der Nutzung mit Türen versehen. Neue Erschliessungskerne führen zu den Wohnungen in den Obergeschossen. Dort wurden die grossen Öffnungen mit Stahlprofilen gegliedert. Die grossflächigen Verglasungen der Westfassade wurden im Sinne des Originalzustandes ersetzt. Die Fenster erhielten eine feingliedrige Aufteilung durch Sprossen. Der Abschluss der Halle PM 4 wurde als Kopfbau neu definiert. Durch den Abbruch einer Halle zwischen PM 4 und PM 5 und den neu angelegten Trafoplatz erhielt die Nordfassade einen höheren Stellenwert. Um dieser neuen Funktion gerecht zu werden, wurde die Fassade bis auf die nordwestliche Ecke abgetragen und neu aufgebaut. Es wurden die gleichen Gestaltungselemente wie bei den Bestandsgebäuden verwendet, die Fassade jedoch als zweischaliges Mauerwerk ausgeführt. Prägende Bestandteile der Fassade sind die horizontalen und vertikalen Betonelemente mit Ausfachungen aus Zementstein. Um die grossen Fensterflächen zu gliedern, wurden die Fenster des ersten und zweiten Obergeschosses in drei Teile unterteilt. Getrennt wurden die Flächen mit einem Stahlprofil und einem Brüstungsband aus Glasbausteinen.

Materialgeschichten

Als Sonnenschutz dienen schlichte Textil-storen, die in einem ZIP-System geführt werden. Auf diese Weise fügen sich die Verschattungen dezent in die Fassade ein und demonstrieren auf subtile Weise den Wandel vom Industriegebäude zum Wohnhaus. Die vorgefundenen Stützendimensionen, die Primär- und Sekundärstruktur der Decken sowie die vorhandenen Geschossdeckenversprünge wurden weitestgehend belassen und in die neuen Räume eingebunden. Die Wände zur Zonierung der geschaffenen Einheiten verlaufen häufig neben der Tragstruktur, um diese in den Wohnungen erlebbar zu machen. Auf diese Weise war es zudem möglich, sowohl grosszügige Lofts als auch konventionelle Grundrisse anzubieten. Die neu eingebrachten Materialien sind einfach und wurden unbehandelt belassen. Einerseits, um den Käufer*innen zu ermöglichen, je nach Wunsch weitere Schichten hinzuzufügen, und andererseits, um durch die Texturen und Präsenz der rauen Materialien die industrielle Vergangenheit metaphorisch in die Wohnungen zu transformieren. Freistehende Sichtbacksteinwände verleihen dem Gebäude auch in den Wohnungen optisch ein Gewicht und kommunizieren mit den Backsteinhourdisdecken des Bestands. Die optische Schwere wird mit Hartbetonböden fortgeführt. Die Eingangsbereiche wurden im Stil der Wohnungen mit Sichtbackstein und Beton materialisiert. An den Fassaden, in den Bädern und Loggien kamen Glasbausteine zum Einsatz. Sie verleihen der Architektur eine spielerische Note, was den Bau akzentuiert und gleichzeitig auflockert. Deckenvorsprünge in Querrichtung schaffen – vor allem in den ost-westlich ausgerichteten Wohnungen – spannungsvolle Raumdispositionen und abwechslungsreiche Grundrisse. Den Architekt*innen war es wichtig, neben differenzierten Räumen auch gut möblierbare Grundrisse zu schaffen. Die reduzierte Material- und Farbwahl lässt die puristische Rohheit der ehemaligen industriellen Nutzung nachklingen. Das Zusammenspiel all dieser Elemente erzeugt einen stimmigen Gesamteindruck – beziehungsweise erhält den historischen Ausdruck. Und doch ist eine Architektur entstanden, die der neuen Nutzung gerecht wird. Das Ergebnis ist eine endogene Architektur, die aus den inneren Qualitäten und Potenzialen schöpft. In ihrer Gesamtheit überzeugt die zurückhaltende und feinfühlige Erneuerung durch eine Formensprache, welche die starke Identität und Kraft des Gebäudes nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil respektiert und bewahrt. Die bewegte Historie des Gebäudes bleibt ablesbar. Mit der Transformation ist es Boltshauser Architekten gelungen, einerseits den Charme und die Identität des baukulturellen Zeitzeugen zu erhalten und andererseits ein lebendiges Neues entstehen zu lassen, das die Geschichte des Ortes, aber auch seine Lage innerhalb des Areals aufgreift und zu interpretieren vermag.

Text: Nina Farhumand

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023-3

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen