Primarschule Rittergasse – Umbau und Sanierung

4051 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 12. Februar 2025

BRH ARCHITEKTEN AG + weberbuess GmbH Architekten

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

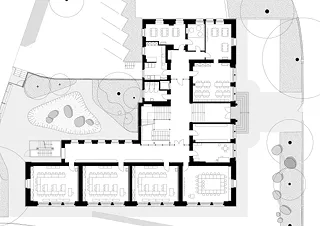

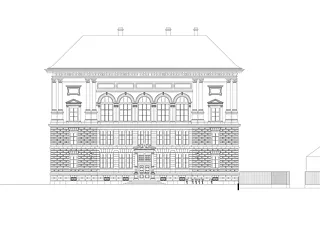

Der Bau Rittergasse 4 wurde 1885 als «Untere Realschule» für Knaben von Kantonsbaumeister Heinrich Reese geplant und bis 1887 realisiert. Er war Teil mehrerer Schulbauten, welche in den Jahren 1873 bis 1903 errichtet wurden, da die Zahl der Stadtbewohner zwischen 1850 und 1900 stark gestiegen war. Im neuen Schulhaus wurde ursprünglich Raum für 16 Klassen mit Grössen von je 36 bis 48 Kindern geschaffen.

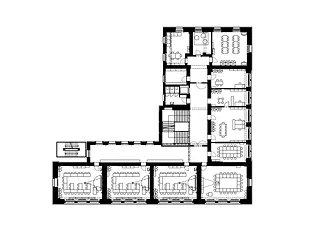

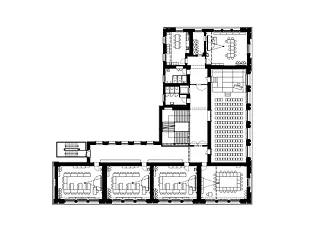

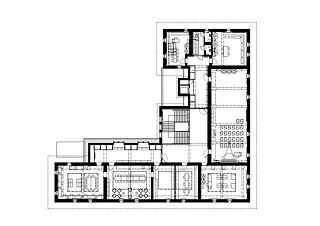

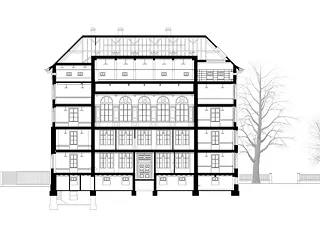

Die nun realisierte Rückführung zur ursprünglichen Nutzung hat sich für das Gebäude als Glücksfall erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass sich die neue Primarschule Rittergasse hervorragend im ursprünglichen Raumgefüge umsetzten lässt. So entsprechen die Unterrichtszimmer mit einer Grösse von rund 60 Quadratmetern in ihrem Zuschnitt exakt den aktuellen Raumstandards. Statt mit maximal 48 wie vor über hundert Jahren, allerdings mit maximal 25 Kindern. So können im nach Osten ausgerichteten Flügel pro Geschoss drei Klassenzimmer plus ein gemeinsam genutzter Gruppenraum angeboten werden. Insgesamt nimmt die Schule auf vier Geschossen 12 Primarklassen auf. Der nach Norden respektive auf die Rittergasse ausgerichtete Flügel ist in seiner Raumstruktur und Nutzung vielfältiger: Nebst weiteren/ergänzenden Unterrichtszimmern, der Tagesstruktur und der Schulleitung befindet sich hier insbesondere der wieder hergestellte Examensaal, welcher neu als Aula genutzt wird. Nebst der Umsetzung aktueller Raumstandards für die schulische Nutzung diente die Sanierung auch dazu, die komplette Haustechnik zu erneuern und das Gebäude betreffs Brandschutz und Erdbebensicherheit zu ertüchtigen.

Rückführungskonzept

Im Unterschied zum Examensaal wurden in den restlichen Gebäudeteilen nur wenige beziehungsweise untergeordnete Originalbauteile zerstört. Die zusätzlichen Um- und Einbauten waren glücklicherweise additiv, das grosszügige wurde kleinteilig. Treppenhausabschlüsse und Büroeinbauten wurden eingefügt, Wandbekleidungen und Bodenbeläge über die Jahre jeweils über die Vorgängerschicht montiert und gelegt. Gleich den Archäologen im Umgebungsraum - das Schulgebäude liegt im Bereich des 2000-jährigen Murus Gallicus (Keltenwall) - konnten die Architekten nun Schicht für Schicht und Einbau um Einbau entfernen, bis die Räume wieder in ihrer ursprünglichen Struktur mit den ursprünglichen Materialien in erstaunlicher Qualität zu Vorschein kamen. Bauzeitliches konnte ertüchtigt werden, spätere Einbauten wurden entfernt oder ersetzt. So konnten zum Beispiel das Brusttäfer und die massiven Eichenparkettböden in weiten Teilen saniert und wieder verwendet werden. Nicht originale Fenster in der Aula und auf der Hofseite wurden ersetzt durch moderne Holzfenster in historischem Stil.

Die Unterrichtszimmer

Schon sehr früh im Planungsprozess wurde ein Musterzimmer als «Versuchslabor» eingerichtet. So konnten Farben, Materialien, Installationen und konstruktive Details bemustert und getestet werden. Böden und Wände inklusive Wandbekleidungen entsprechen zu grossen Teilen originaler Bausubstanz, wobei jeweils frontseitig eine Vorwandschale die haustechnischen Installationen aufnimmt. Die Decken sind aufgrund von akustischen, Brandschutz- und Erdbebenertüchtigungsmassnahmen neu. Die Fenster sind original. Lediglich die innere Schicht wurde durch eine neue Isolierverglasung ertüchtigt. Rückseitige Schrankeinbauten sorgen für genügend Stauraum.

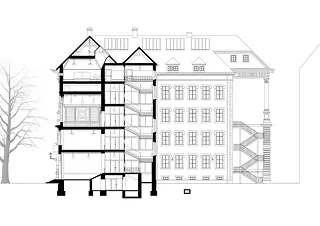

Die Aula

Das Erneuerungskonzept dieses repräsentativen Raums bestand nicht darin, eine originalgetreue Rekonstruktion der bauzeitlichen Ausbauten anzustreben. Vielmehr war es die Intention der Architekten, Vorhandenes mit Denkmalwert zu schützen und zu überlagern. Die neue Struktur lässt die prägenden Gliederungen und Geometrien in einer abstrahierten Interpretation erkennen. Aus akustischen Gründen wurden die Wand- und Deckenbekleidungen an präzise definierten Stellen plastisch ausgebildet und formen so einen differenzierten Resonanzraum. Durch diese Raum-Stimmung ist ein Auditorium mit natürlichem, ungedämpftem Raumklang entstanden, der Sprache und Musik gut trägt und lebendig abbildet. Um die Aula mit mehr als 100 Personen nutzen zu können, wurde hofseitig eine schlichte, farblich auf Fassade und Aussenraum abgestimmte Stahltreppe in einen hierzu wie geschaffenen Gebäudeeinschnitt eingepasst.

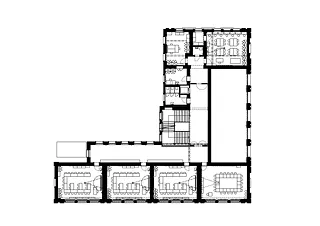

Das Dachgeschoss

Im Dach- oder Mansardgeschoss sind die Aufenthalts- und Arbeitsbereiche der Lehrpersonen untergebracht, sowie die Bibliothek, zwei Förderzimmer und ein grosser Mehrzweckraum. Aufgrund der Lage gibt es in diesen Räumen lediglich kleine Guckfenster, welche sich in der Fassade im Friesbereich direkt unter dem Dachvorsprung abzeichnen. Über Glasoberlichter und Glasdecken fällt zusätzlich zenitales Licht ein und sorgt für genügend natürliche Belichtung von hoher Qualität. Das Kunstlicht ist unsichtbar über den Glasdecken angeordnet. Es wird bei Bedarf und tageslichtabhängig zugeschaltet.

Treppenhaus und Korridore mit Aufenthaltsqualität

Durch eine geschickte Umsetzung der feuerpolizeilichen Auflagen und der Vorgaben betreffend die Barrierefreiheit und durch das Umplatzieren des Lifts konnte das Treppenhaus mit seinen markanten Gusseisenstützen als wichtiges Architekturelement wieder freigespielt werden. Durch die verglasten Brandabschlüsse sind Sichtbezüge zu den Korridoren möglich, welche nicht nur der Erschliessung dienen, sondern auch dem Aufenthalt und als «Erweiterung» der Klassenzimmer.

Kunst am Bau als partizipatives Projekt

Im offenen Treppenhaus begleitet den Besucher ein Panoptikum aus Fabelwesen und Comic-Helden. Diese Figuren entstanden aus einem Partizipationsprojekt der Schulkinder mit einem freien Grafikerkollektiv. Während dieser Zusammenarbeit haben die Kinder Bilder gemalt, welche von den Grafikerinnen und Grafikern transformiert, zu Szenen zusammengefasst und anschliessend auf die Wände übertragen wurden.

Umgebungsgestaltung – viel Freiraum für die eigene Kreativität

Im Innerstädtischen Bereich sind die Freiflächen rar und so ist der dem Schulhaus zugehörige Aussenraum eigentlich zu klein für die rund 300 Schüler. Insbesondere weil sich auf dem Areal noch die Archäologie-Infostellen zum Murus Gallicus befinden. Dieser Makel wurde kompensiert durch eine Gestaltung, welche den engen Platzverhältnissen möglichst viel Raum für die eigene Kreativität entgegensetzt. So finden sich auf dem Areal keine Spielgeräte, welche nur eine Betätigung zulassen. Die «whoop loop» genannten Chromstahlschlagen mit integrierten Schaukeln hingegen können durchsprungen, beklettert und berutscht werden, oder dienen einfach dem Verweilen. Sie regen auf verschiedene Weise die Sinne an.

Der Schulhof grenzt unmittelbar an die städtische Verwaltung am Münsterplatz 11. Um diese Nutzungsbereiche akustisch zu entflechten und gute Voraussetzungen für eine möglichst störungsfreie Nachbarschaft zu erreichen, wurde der hofseitige Aussenraum, ähnlich wie die Aula, als gut gestimmter Resonanzraum gestaltet. Die gezielte geometrische Ausformung von Einfriedung und Terrain, sowie ein eigens entwickeltes Fassadenelement mit Sitzmöglichkeiten schaffen einen klar definierten, vielfältigen Pausenhof-Raum.

ECO-Bau

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten sind nach den Prinzipen des Minergie ECO-Labels umgesetzt. Ein spezielles Augenmerk wurde auf eine nachhaltige und unterhaltsfreundliche Materialwahl gelegt. Insbesondere im Schulbetrieb stark beanspruchte Bauteile, wie Garderobensitzbänke oder Wandbereiche in Klassenzimmern und Korridoren, erhielten im Vorfeld der Ausführung besondere Beachtung. Einerseits wählten die Architekten den Beanspruchungen entsprechend wertige und robuste Materialien aus, andererseits wurde darauf geachtet, dass mögliche Gebrauchsspuren mit geringem Aufwand und dadurch mit einfachen Mitteln behandelt werden können. Die Umsetzung nach ECO-Bau unterlag der regelmässigen und strengen Kontrolle eines externen Spezialplaners.

Das Projekt von BRH Architekten und weberbuess Architekten wurde von Matthias Fischer publiziert.