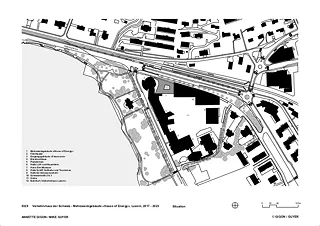

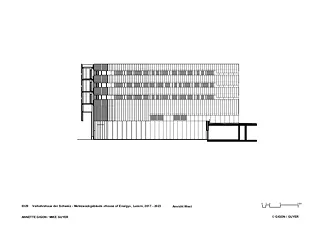

Verkehrshaus der Schweiz – Mehrzweckgebäude «House of Energy»

6006 Luzern,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. April 2024

Gigon Guyer Partner Architekten

Teilnahme am Swiss Arc Award 2024

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

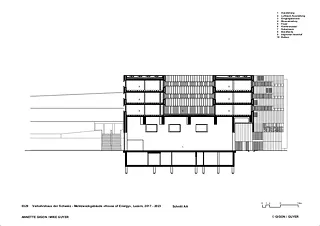

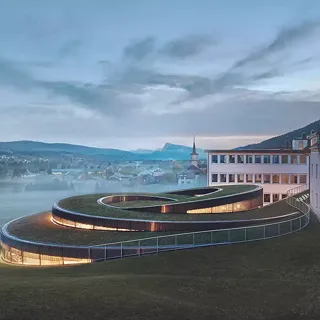

Das neuge Mehrzweckgebäude House of Energy in Luzern trägt den gewachsenen Anforderungen des Verkehrshauses der Schweiz Rechnung. Der von Annette Gigon / Mike Guyer Architekten realisierte Ersatzbau umfasst eine Ausstellungshalle, einen zusätzlichen Eingangsbereich, Konferenzräume, Büroflächen auf den drei obersten Geschossen und eine Energiezentrale.

Ausgangslage

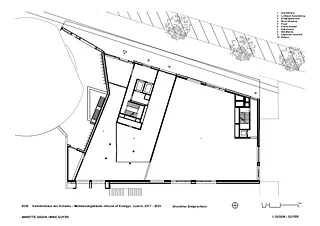

Das Mehrzweckgebäude sollte die «Schienenhalle 1» ersetzen – eine eingeschossige Re-Use-Stahlkonstruktion aus den Gründungsjahren von Otto Dreyer. Der neue Raum für Wechselausstellungen zum Schienenverkehr sollte stützenlos und mit Lastwagen befahrbar sein. Programm war zudem ein zweiter Eingangsbereich für den Museumskomplex Richtung Bahnhof «Verkehrshaus Luzern» mit einem Shop und weitere unabhängige Zugänge für die Konferenzräume, drei Bürogeschosse sowie eine Energiezentrale im Untergeschoss für die Seewassernutzung mit Wärmepumpen, durch die ein Grossteil des Areals beheizt werden kann.

Entwurfsidee

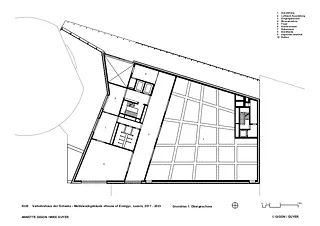

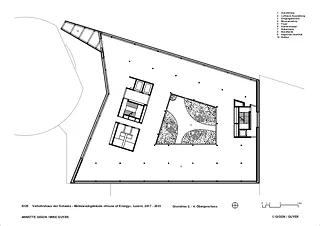

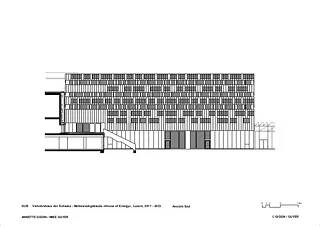

Für das Mehrzweckgebäude galt es entsprechend den verschiedenen Programmen und Anforderungen eine Formel für die Organisation, die Bewegungsführung, die Struktur und den Ausdruck zu finden – eine «Raummaschine». Das neue Volumen ist mächtiger als der Vorgängerbau und orientiert sich in seinen Höhenabmessungen am benachbarten Filmtheater. Das in seiner Grundform vieleckige Gebäude hat in den obersten Bürogeschossen einen Lichthof. Mit den Pausenbalkonen der Bürogeschosse reicht der neue Baukörper bis zum benachbarten zylindrischen Gebäude hinüber und fasst mit diesem zusammen einen Zwischenraum, welcher der Belichtung und der Logistik dient. Zur Haldenstrasse bildet der Baukörper mit einer Auskragung eine regengeschützte Zone vor dem Eingang und einen Freiluft-Ausstellungsbereich. Das neue Gebäude leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wegführung im Verkehrshauses. Es verbindet den neuen Eingangsbereich mit dem bestehenden im FutureCom-Gebäude. Es leitet die Besucher*innen aber auch in den Ausstellungsbereich hinein – in die neue Wechselausstellungshalle und von dort weiter zu den Schienenhallen. Und es führt zu den neuen Konferenzsälen, die über eine Galerie mit Blick in die Ausstellungshalle verbunden sind. Die drei darüberliegenden Geschosse für die Büronutzungen werden über zwei Treppenhäuser von der Strasse sowie auch von innen erschlossen.

Projektierung

Hohe statische Anforderungen, der schwierige Untergrund, Brandschutzvorgaben, sowie der Wunsch der Bauherrschaft nach einer stützenfreien Ausstellungshalle von 30 x 30 Metern, begründen die Wahl von Stahlbeton als Baumaterial für die mächtige Tragkonstruktion und die Treppenhauskerne. In den Bürogeschossen gewähren die Deckenplatten die nötige thermische Masse und nehmen die Heizschlangen des thermoaktiven Bauteilsystems (TABS) sowie akustisch wirksame Stabelemente auf, was den Verzicht auf Deckenverkleidungen und eine grössere Raumhöhe ermöglicht. Dämmstärken bis zu 30 Zentimetern und ein moderater Öffnungsanteil lassen gute Energieverbrauchszahlen erwarten. Der Neubau ist Minergie-P zertifiziert.

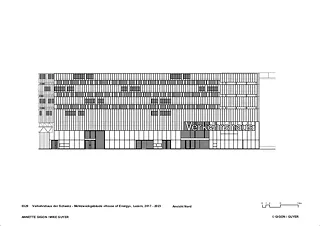

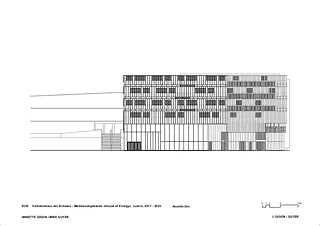

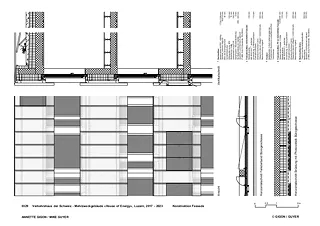

Wie die meisten Gebäude des Museumskomplexes besitzt auch das MZG eine Metallfassade. An die Hülle wurde eine Vielzahl von Anforderungen gestellt. Neben der Wärmedämmung und dem Sonnenschutz sollte die Aussenwand auch akustisch wirksam sein, also Schallreflexionen des Strassenlärms gegen die hangseitigen Wohnbebauungen und die «Arena» dämpfen.

In den Obergeschossen besteht die Fassade aus genormten Metallkassetten, wie sie im Industriebau häufig als Unterkonstruktionen eingesetzt werden. Die perforierten Bleche mit den dahinterliegenden Dämmschichten erfüllen die genannten Ansprüche und bilden das verhüllende, gleichzeitig blickdurchlässige, transluzente Kleid, das auch als Brise-Soleil wirkt und überdies als Halterung für Fotovoltaikelemente dient.

Realisierung

Fotovoltaikpaneele nicht nur auf den Dachflächen, sondern auch an den Fassaden anzubringen, stellt eine Herausforderung für die Gestaltung, die Konstruktion und auch für die Akzeptanz dar. Die monokristallinen FV-Elemente sind entsprechend der verschiedenen Ausrichtungen der Fassaden unterschiedlich dicht verteilt. Die Anordnung in Gruppen von acht Elementen mit je einer Lücke wurde gemeinsam mit dem Künstler und Geometrieingenieur Urs Beat Roth entwickelt. Aus der Verteilung der Paneele – überlagert mit der Gliederung der Fensterbänder und dem Raster der Metallkassetten – resultiert ein Zusammenspiel, das je nach Seite, aber auch nach Blickrichtung und Lichteinfall variiert. Es ist ein Versuch, die nützlichen, noch immer als unästhetisch geltenden Elemente zu einem integralen Bestandteil der Fassadengestaltung zu machen – ohne diese durch Beschichtungen, Überfärbungen oder mit Sonderverglasungen in ihrer Effizienz zu beeinträchtigen.

Das Projekt von Annette Gigon / Mike Guyer Architekten wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2024 eingereicht und von Jørg Himmelreich veröffentlicht.