Wohnen im Westhof

8600 Dübendorf,

Schweiz

Veröffentlicht am 30. März 2023

Conen Sigl Architekt:innen GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Im Wohn- und Gewerbehaus Westhof im Hochbord-Quartier Dübendorfs haben Conen Sigl Architekt:innen das Öffentliche mit dem Privaten auf verschiedenen Ebenen verflochten. Entstanden ist eine Sehnsuchtsarchitektur, die der anonymen Vorstadt neues Leben einhaucht.

Das 36 Hektar grosse Hochbord wurde ein Jahrhundert lang von Industriebauten und Gewächshäusern geprägt. Der Wachstumsdruck hat aus diesem Quartier Dübendorfs nun ein Spielfeld für Investoren gemacht; neue Wohn- und Gewerbebauten schiessen wie Pilze aus dem Boden. Das meiste, was dort entsteht, ist gewöhnlich. Aus dem Einerlei ragt der Westhof als wohltuende Ausnahme hervor. Dass dieses Wohnprojekt gelingen konnte, ist einer glücklichen Paarung von aufgeschlossenen Auftraggeber*innen und progressiven Architekt*innen zu verdanken. Conen Sigl gewannen 2017 gemeinsam mit Kuhn Landschaftsarchitekten den Studienauftrag für die Siedlung im selektiven Verfahren. Das Gelände gehört der Familie Kohler, die dort Gemüse anpflanzte und bis 2005 eine Gärtnerei betrieb. Den einen Teil des Geländes entwickelte die Familie selbst. Den anderen die Wohngenossenschaft Wogeno. Beide setzten sich die Entwicklung einer sozial nachhaltigen Siedlung zum Ziel, in der das gemeinschaftliche Zusammenleben eine Schlüsselrolle einnehmen soll. Ein Anspruch, für den eine gute Lösung gefunden wurde. Anfang 2023 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und die Siedlung bezogen. Nun, da sich das Leben breitgemacht hat, lohnt es, die Siedlung genauer zu betrachten.

Verträumter Funktionalismus

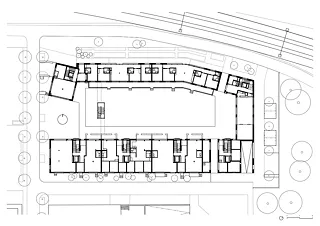

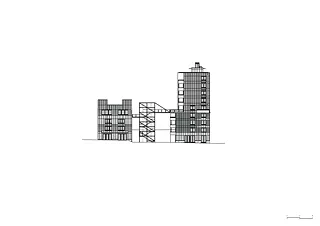

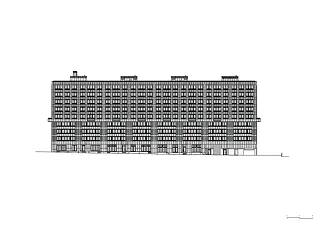

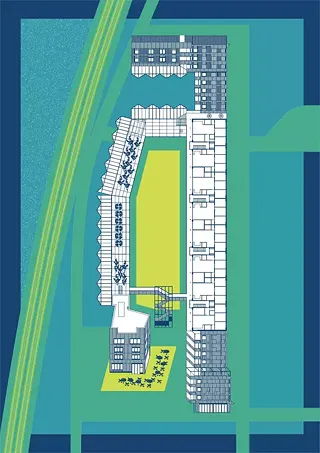

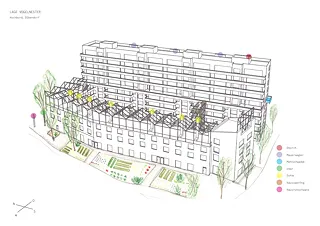

Welche Antworten haben Conen Sigl nun auf die Frage nach einer sozial nachhaltigen Siedlung gefunden? Auf städtebaulicher Ebene haben die Architekt*innen versucht, die vorstädtische Homogenität, die sich in den letzten zwanzig Jahren in Dübendorf breit gemacht hat, aufzubrechen. Sie haben einen Wohnhof vorgeschlagen, dessen Mitte sowohl einen klar definierten, identitätsstiftenden Aussenraum für die Bewohner*innen bietet, als auch eine Einladung für die Nachbar*innen des gesamten Quartiers formuliert. Zugleich ist es den Architekt*innen gelungen, dem grossen Gebäude eine Leichtigkeit zu verleihen, indem sie es collagenartig gefügt erscheinen lassen – als Assemblage von Volumina, die wie zufällig einen Hofraum bilden. Insgesamt bietet das Haus 83 Wohnungen und 11 gewerbliche Einheiten an. Es gibt Ateliers, Werkstätten, eine grosse Dachterrasse und einen Gemeinschaftsraum. Die Architektur kommuniziert die programmatische Vielfalt nach aussen: Die verschiedenen Wohnungstypen zeichnen sich in der Volumetrie ab und die gemeinschaftlichen Bereiche wurden durch einen Wechsel der Formensprache artikuliert. Das gesamte Projekt kommt verspielt und jugendlich daher, ist aber in Wirklichkeit absolut durchdacht.

Wohnen mit Aussicht

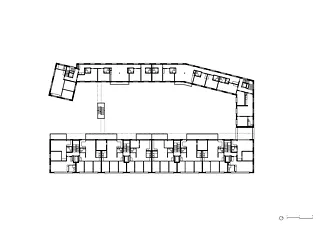

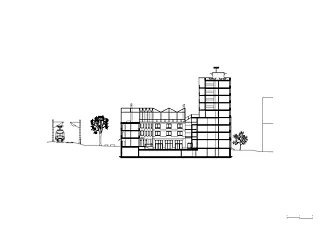

Die meisten Wohnungen sind im neungeschossigen Hauptvolumen untergebracht. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfte, die Werkstätte und Atelierwohnungen. Sie profitieren vom Zugang sowohl vom Hof als auch von der Strassenseite aus. Die nächsten drei Stockwerke beherbergen grosszügige Familienwohnungen. In ihnen sind Schlafräume und Kochnischen um Hallen organisiert. Diese sind zugleich Erschliessungs- und Aufenthaltsräume, verströmen aber dennoch eine angenehme Intimität.

Die Material- und Farbpalette der Wohnungen wurde sorgsam durchgearbeitet. Sie variiert je nach Wohnungstyp und Bauherrschaft. Dezente Sichtbetonoberflächen und weiss verputzte Leichtbauwände wurden mit erfrischenden farbigen Akzenten kombiniert: Dunkelrote Schiebetüren, naturbelassene Fussleisten aus Hartholz, blassgrüne Spritzschutze in den Küchen und schwarz gestreifte Fliesenmuster in den Bädern geben den Räumen wohnliche Noten, ohne aufdringlich zu wirken.

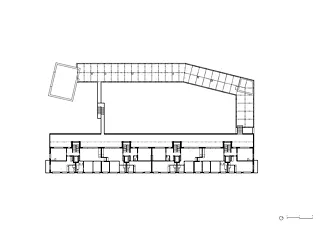

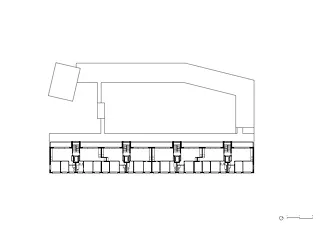

Die obersten fünf Stockwerke des Hauptbaus sind von der Hoffassade zurückversetzt. Dort befinden sich kleinere Wohnungen, die für Singles, Paare und Kleinfamilien gedacht sind. Die Wohnräume erstrecken sich entlang der Fassade und wirken wie das Promenadendeck eines Passagierdampfers. Sie bieten einen grossartigen Weitblick über die Allmend Stettbach bis hin zum Lägern.

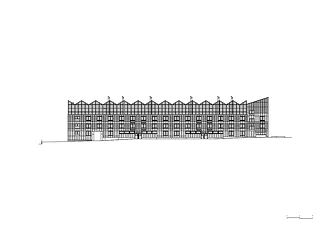

Der zweite Gebäudeflügel ist ein dreigeschossiger Atelierbau. Er schliesst den Hof gegen Norden und Osten zum Gleis hin ab und beherbergt Cluster-Wohnungen sowie vier betreute Wohngemeinschaften der Stiftung Altried, die Wohnraum für Menschen mit kognitiver, psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung bietet. Die geringe Gebäudetiefe ermöglicht, dass alle Atelierzimmer über die ruhige Hofseite mit Frischluft versorgt werden können. Die Zimmer werden über einen Korridor entlang der Aussenfassade erschlossen. Dieser weitet sich in der Wohnungsmitte zu einem gemeinschaftlichen Wohn- und Kochraum auf.

Einladungen an die Nachbarschaft

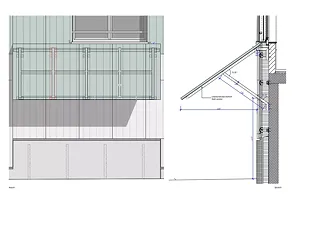

Auf dem Dach des Atelierbaus befindet sich eine grosszügige Gemeinschaftsterrasse. In Anlehnung an die ehemalige Gärtnerei auf dem Grundstück wurde eine stählerne Pergola zur Verfügung gestellt, deren Umrissfigur an ein Gewächshaus erinnert. Die Terrasse ist locker mit Pflanztrögen bestückt. Sie wurde zusammen mit dem Gemeinschaftsraum am nördlichen Ende des Hofes als Erweiterung des Innenbereiches gestaltet. Eine turmartige Treppenanlage aus feuerverzinktem Stahl schafft eine direkte Verbindung. Die Treppe erinnert an ein Baugerüst und lässt die Anlage irgendwie unfertig erscheinen. Damit übernimmt sie auch eine rhetorische Aufgabe: Sie bringt zum Ausdruck, dass die Bewohner*innen sich das Gebäude aneignen sollen. Sie werden durch die Architektur eingeladen, es zu adaptieren und kontinuierlich umzugestalten.

Gegen Süden ist der Hof offen. Dort wurde ein fünfgeschossiger Kopfbau als drittes Volumen an den Atelierbau angedockt. Keck wurde er leicht abgedreht, um Fussgänger, die entlang der Bahngleise im Westen unterwegs sind, ins Hochbordquartier hineinzuleiten. Mit dieser architektonischen Geste wird zudem die Nachbarschaft eingeladen, den Hof zu betreten. Im Kopfbau gibt es im Erdgeschoss eine Bäckerei und ein Café und darüber loftartige Wohnungen: Sie erhalten Licht aus allen vier Himmelsrichtungen. Im Wettbewerbsentwurf hatten die Architekt*innen für das Dach des Kopfbaus eine Bekrönung dem grossen Schriftzug «BELLO» vorgesehen. Dieses postmodern anmutende Zeichen – das zwischen Werbung und Kunst am Bau oszilliert hätte – sollte den Ort zum Bahnverkehr hin markieren. Die Architekt*innen wollten, dass Bahnfahrende auch beim raschen Blick aus dem Zug den entspannten Charakter der Siedlung spüren können. Die Buchstaben und damit die Botschaft hätten von der Bauherrschaft frei gewählt und alle paar Jahre ausgetauscht werden können. Da sich schon vor Baueingabe im Quartier Widerstand gegen den Schriftzug formierte, wurde auf ihn verzichtet. Schade, denn die zusätzliche Höhe hätte dem Volumen aus kompositorischer Sicht durchaus gutgetan. Kennt man den Entwurf, wirkt der Kopfbau irgendwie unfertig.

Ästhetik der Aneignung

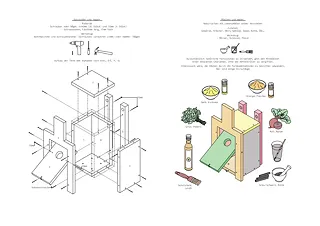

Dass das Gebäude auch an dieser Stelle «nicht zu Ende gebaut» wirkt, spielt den gestalterischen Absichten der Architekt*innen zu: Sie haben eine Umgebung entworfen, in der sich die Bewohner*innen entfalten können, sofern sie das möchten. Folgerichtig wurde ein Teil des Baubudgets zurückgehalten und den Anwohner*innen zur Ausgestaltung zur Verfügung gestellt. Diese haben sich in einem «Hofrat» organisiert und beispielsweise Nisthilfen für Vögel gezimmert, die in der gesamten Siedlung verteilt sind, und kümmern sich um den Gemeinschaftsgarten, der westlich vor dem Gebäude liegt.

Conen Sigl haben es verstanden, die Siedlung einladend und nahbar zu gestalten. Stehen Besuchende beispielsweise in der Mitte des Hofs, erscheint die Traufhöhe des Hauptbaus durch den Setback niedriger, als sie tatsächlich ist. Dem Volumen wird durch diesen Kunstgriff raffiniert seine Massivität genommen und auf einen menschlicheren Massstab heruntergebrochen. Man fühlt sich geradezu geborgen.

Auch die Fassaden erzählen von dieser Entwurfshaltung. Sie binden die komplexe Volumetrie geschickt zusammen, indem sie wenige, gut gewählte Materialien zu einem stimmigen Gesamtbild verweben. Gewellte Faserzementplatten, Betonoberflächen, Stahl und Aluminium wurden im gesamten Projekt immer wieder anders miteinander kombiniert und fantasievoll verbaut. Die Zementplatten in blaugrün und silbergrau wallen wie sich überlappende Vorhänge über die Aussenhaut und schwingen sich über den Hauseingängen zu kleinen Vordächern auf. Ihre Wellen generieren ein gleichmässiges Schattenspiel in der Fassadenhaut und vermitteln zwischen den verschiedenen Volumina. Die Handläufe, die Pergola in Form von Paralleldächern über der Dachterrasse und das Gestänge der Balkone bestehen aus feuerverzinkten Stahlprofilen. Ab und an wurden Haken angeschweisst, an denen die Bewohner*innen Dinge aufhängen können. Das farblos eloxierte Aluminium der Fensterrahmen und der Simse schimmert im Sonnenlicht. Auch die sandgelben Fallarmmarkisen beleben das Fassadenbild. Die Farbpalette aus Pastelltönen erinnert an verblichene Strandhütten der Karibik. Verstärkt wird diese Ferienatmosphäre noch durch ein Kunst am Bau-Objekt mit dem Titel «Strandgut»: Das Kollektiv Lutz & Guggisberg sammelte Fundgegenstände, die beim Abbruch der Gärtnerei zum Vorschein kamen. Die Objekte wandelten sie in kleine Installationen um, die sie in den öffentlichen Räumen platziert haben. Sie begleiten die Bewohner*innen wie stumme Charaktere über die Terrasse, zu den Treppenhäusern und nach Hause.

Sehnsucht nach Stadt

Der Westhof zelebriert das nachbarschaftliche Zusammenleben, indem er öffentliche, halböffentliche und private Bereiche geschickt ineinander verwebt. Dies gelang Conen Sigl vor allem dadurch, dass sie eine klassische Typologie radikal umgedeutet haben. Ein Hofhaus umschliesst in der Regel einen halbprivaten Aussenraum: Die Stadt ist aussen, der Garten oder ein Spielplatz für die Bewohner*innen innen, und die Dachflächen häufig besetzt durch private Aussenräume teurer Penthousewohnungen. Transplantiert man diesen Gebäudetyp in eine Vorstadt wie die Agglo Dübendorfs, in der es nur wenige sorgfältig gestaltete öffentliche Stadträume gibt, kehren sich (zumindest bei einigen Akteur*innen) die Bedürfnisse um. Man wünscht sich weniger Anonymität, dafür mehr Gemeinschaft. Unbewusst hatten die Architekt*innen und Bauherrschaften offensichtlich die Sehnsucht nach einem identitätsstiftenden städtischen Platz. Die Materialien und die räumliche Organisation mögen zeitgemäss bis überraschend sein, doch geschaffen wurde eine Piazza im klassischen Sinn – ein urbaner Minikosmos mit städtisch anmutenden Fassaden. Die Eingänge und Treppenhäuser liegen zum Hof und beleben ihn. Und auch die Gärten und die Dachterrasse an sich sind einladende öffentliche Räume, in denen sich die Bewohner*innen und Nachbarn treffen können. Geht man an den vielen neuen Wohnbauten im Hochbord entlang – beispielsweise vom Bahnhof Stettbach zum Westhof – und sieht, wie wenig einladend die Architektur und wie belanglos die Freiräume gestaltet sind, wird die Leistung des Westhofs umso deutlicher. Man wünscht sich, dass die grossen Buchstaben auf dem Dach des Kopfbaus doch noch realisiert würden. Am besten sollten sie stolz den Satz in die Höhe strecken: «So geht das!»

Text: Marcel Hodel

Erstveröffentlichung in Arc Mag 2024–1

Lösen Sie jetzt ein Abo und das Heft landet im Januar 2024 in Ihrem Briefkasten: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen