Wohnhaus Missionsstrasse

4055 Basel,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. März 2022

Buchner Bründler Architekten AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

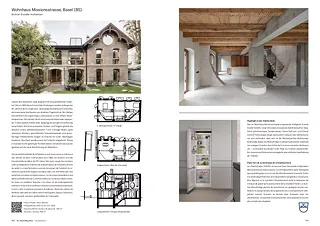

Wer Fotos der zum Wohnhaus umgebauten Remise in der Missionsstrasse sieht, ahnt nicht, dass sie nur wenige Schritte vom Spalentor entfernt im Zentrum Basels liegt. Doch erst recht überrascht ist man nach dem Betreten von der raffinierten Innenwelt, die sich Buchner Bründler Architekten ausgedacht haben, um Tageslicht in alle Räume zu bringen. Die ikonischen Referenzen an die Arbeiten Gordon Matta-Clarks sind ebenso erfrischend wie die Anklänge an architektonische Themen von Louis Kahn.

An der Paris Biennale 1975 konnten Passant*innen neben dem sich im Bau befindlichen Centre George Pompidou beobachten, wie ein Mann mit Bauhelm in schwindelerregender Höhe einen über vier Meter grossen Kreis aus den Fassaden zweier Abrisshäuser schnitt. Es war der US-amerikanische Architekt und Konzeptkünstler Gordon Matta-Clark. Die Fotos seiner performativen Aktion «Conical Intersect» sind zu Ikonen im Gesamtwerk des Künstlers geworden. Nicht nur, weil die Einschnitte und Durchdringungen das Innenleben einem chirurgischen Eingriff gleich sichtbar machten, sondern weil sie damit zugleich konstruktive und soziale Strukturen offen legten.

Architektonisches Spielfeld

Strukturen freilegen, Raumöffnungen, Einschnitte und Durchdringungen – diese Strategien und Techniken kamen auch bei der Transformation einer ehemaligen Remise an der Missionsstrasse in Basel in ein Wohnhaus zum Einsatz. Auch dort sind es grosse, ganze und angeschnittene Kreise an der Fassade und im Innern, welche als Erstes die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für Andreas Bründler, der dort lebt, war Gordon Matta-Clark klar eine Referenz. Für den Architekten und Bauherrn liegt die Verwandtschaft aber nicht im Formalen, sondern im performativen, aktionistischen Charakter von dessen «Anarchiectures». Wer ein Gebäude in einer radikalen Intervention durchschneidet wie der Künstler, muss es in seiner Struktur und Ordnung im übertragenen und konkreten Sinn des Wortes «durchstiegen» haben. Matta-Clarks «Cuts» sind eine Art «angewandte Theorie» über die Grenzen und Möglichkeiten beziehungsweise das «architektonische Spielfeld» der Architektur, wie dies Philip Ursprung in seinem Essay «Gordon Matta-Clark und die Grenzen der Architektur» auf den Punkt gebracht hat.

Zum Licht hin öffnen

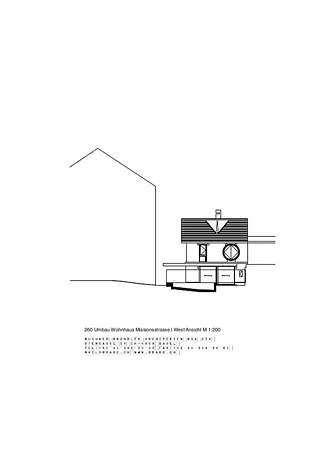

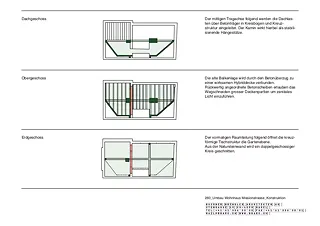

Mit den Conical Intersects schnitt Matta-Clark Öffnungen in Häuser, sodass, wie er sagte, «Licht und Luft in Räume gelangen, die nicht genug davon haben.» Dies war auch bei der Remise das grosse Thema. Denn das zweigliedrige Gebäude mit Kutschenraum, Pferdestall und darüber dem Heuboden im Querriegel mit Pultdach sowie dem giebelständigen kleinen Wohnteil liegt im hintersten Teil eines einstigen Villenparks. Sämtliche Öffnungen waren komplett nach Nordwest und Nordost ausgerichtet. Die Innenräume bekamen daher zu keiner Jahreszeit direktes Sonnenlicht. Zudem grenzt die ehemalige Remise südlich mit einer Brandmauer unmittelbar an Nachbargebäude. Neue Öffnungen waren daher dort nicht möglich. Das Tageslicht musste also durch das Dach und vergrösserte Öffnungen in den Fassaden hineingeholt werden.

Integrale Raumauffassung

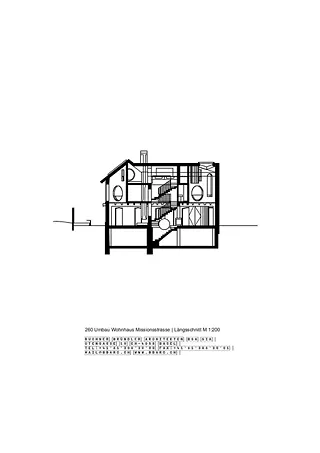

Für Buchner Bründler konnte dies nur mit radikalen Eingriffen gelingen. Sie entfernten Wände, vergrösserten Fenster und schnitten grosszügige Öffnungen in das Dach ein. Was im ersten Moment brachial oder gar respektlos gegenüber dem Bestand klingen mag, erscheint dann vor Ort jedoch harmonisch oder geradezu selbstverständlich. Denn erst wegen dieser Eingriffe wird – ähnlich wie bei den Interventionen Matta-Clarks – die Struktur des Bestandes richtig sichtbar oder besser gesagt erlebbar. Alle neuen Elemente wurden sorgfältig materialisiert und treten in einen intensiven Dialog mit dem Bestand. Geschlemmte Bruchsteinwände und sägerohe Holzinnenausbauten laden geradezu ein, sie anzufassen und dem Gebäude nahezukommen. Grosse Sichtbetonelemente verbinden sich mit den alten Holzbalkendecken zu einem neuen Ganzen. Trotz der Radikalität der räumlichen Eingriffe bewahrten Buchner Bründler so die Identität der Remise. Sie transformierten und integrierten, wo immer es sich anbot.

Das Kreismotiv

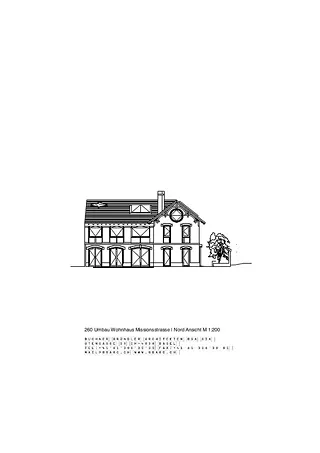

Die Remise weist typische Elemente des Schweizerstils auf: Ein dekorativer Ziergiebel aus gespannten Rundbögen wird von Flugsparren und Pfetten getragen. Um den Dachraum des einstigen Wohnteils nutzbar zu machen, gab es für Andreas Bründler nur eine Lösung: mit zwei grossen neuen Fenstern Licht in diesen Raum zu holen. Zum einen ersetzt nun ein grosses Rundfenster eine kleine rechteckige Öffnung in der Gibelwand, zum anderen lässt sich ein grosses dreieckiges Fenster in der Dachfläche mechanisch auffahren. Entstanden ist ein kuscheliger Raum, jedoch mit grossartigen Aussichten. Für Andreas Bründler waren es die «kuriosen» Rundbögen des Daches, die das neue kreisrunde Fenster nahelegten und dann auch zur Intervention der subtraktiven Raumdurchdringungen mittels Kreisen innen geführt haben.

Verschobene Massstäbe

Das grosse Rundfenster im Giebel verändert auf stupende Art und Weise die Massstäblichkeit der gesamten Remise: Von aussen wirkt das Wohnhaus nun beinahe putzig wie ein kleiner Bahnhof im Heimatstil. Innen hat es den gegenteiligen Effekt: Das Schlafzimmer wirkt trotz seiner kleinen Grundfläche grosszügig. Dies steht programmatisch für das ganze Haus. Wo ehemals Pferde untergebracht waren und jetzt die Küche liegt, vergrösserten die Architekt*innen die bestehenden Fenster zu Türen. Dass deren Bögen betoniert und nicht gemauert sind, verrät, dass sie neue Zutaten sind. Die meisten der holzgerahmten Fenster haben Drehflügel, einige können gekippt werden. Im Obergeschoss haben sie tiefe horizontale Teilungen, die wie aussenliegende Fensterbänke wirken. Um die Verbindung von Innen- und Aussenraum noch weiter zu stärken, wurde die Westfassade beim Wohnzimmer geöffnet und mit einem riesigen Schiebefenster versehen. Direkt davor liegt ein gefasster Aussenraum mit Mauer und poolartigem Brunnen, der den intimen Charakter eines Atriums hat.

Mit der Struktur gearbeitet

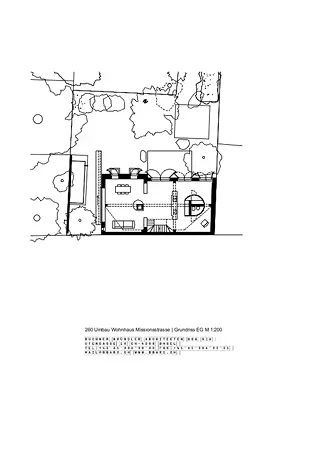

Möglichst viel Licht über vergrösserte und neue Öffnungen auf der Nord- und Westseite sowie das Dach ins Haus zu holen, war die eine Frage. Die andere war, wie es gelingen könnte, das Licht in den Wohnraum und die Küche im Erdgeschoss hinunter zu führen, – also in die gesamte Gebäudetiefe und insbesondere in die «dunkle Ecke» im Süden. Dazu wurden im Süden und Westen im Grundriss dreieckige Lichtschächte eingefügt. Oder anders gelesen: Die Räume im Ober- und Dachgeschoss treten dort zurück und geben die beiden «Atrien» frei. Diverse runde und rundbogenförmige Öffnungen lassen zudem Licht in zwei Bäder und ein Studio fallen. Blickt man vom Erdgeschoss hinauf, wirkt das Haus durch diese zwei «inneren Fassaden» grosszügig, mitunter sogar monumental.

Anstatt dass die neuen Wände im Obergeschoss auf der vorhandenen Sparrenlage aufliegen, haben die Architekt*innen im Grunde genommen ein neues Volumen, ein «Haus im Haus» aus Beton eingefügt. Dieses steht wie ein Tisch auf sechs Pfeilern, die jedoch kaum auffallen, da sie unmittelbar vor den Aussenwänden liegen. Dass die alten Holzbalken nur noch bedingt stützen und neu mitunter sogar vom neuen Betoneinbau gehalten werden, wird in den Lichtschächten sichtbar. Ursprünglich lagen die Balken entlang der Südwand auf Konsolen auf, enden jetzt aber kurz vor der Wand, damit das Licht vom Dach entlang der gesamten Wand herunterstreifen kann. Die 14 Zentimeter hohen Betonböden wurden direkt auf die Balken- und Lattenstruktur gegossen und durch eingegossene Schrauben in der Holzdecke miteinander verbunden. Um der neu eingefügten Tragstruktur zusätzlich Stabilität zu geben, wurde das Cheminée wie ein Betonpfeiler ausgeführt, der im Wohnraum zwar hängt, ab dem Geschoss darüber jedoch als Pfeiler wirkt, der das Dachgeschoss stützt.

Vielfältiges Raumerlebnis

Bemerkenswert ist, dass sich Buchner Bründler nicht primär mit einer Maximierung der Nutzfläche auseinandergesetzt haben, sondern mit dem Raum und dem Raumerlebnis an sich. Wer das Haus besucht, wird dieser räumlichen Architekturauffassung immer wieder gewahr: Vom Schreibtisch des kleinen Studios im Obergeschoss blickt man durch eine Kreisöffnung und den Lichtschacht direkt nach draussen in den grünen Hof. Ganz besonders deutlich wird dies auch auf dem «schmalen Steg» im zweiten Obergeschoss mit den Waschbecken, die aus den einstigen Pferdetränken gemacht wurden. Auch hier nimmt man im Blick von oben in eine doppelgeschossige Spielhalle das grandiose Raumgefüge umfassend wahr und ein riesiges Dachfenster gibt zugleich den Blick in den Himmel frei. Für Andreas Bründler zeigen die Lufträume der beiden Atrien ein programmatisches Verständnis von Raum, denn für sie musste auf einige Quadratmeter Nutzfläche verzichtet werden: «Vermutlich müsste man so etwas mit einem privaten Bauherrn, der nur die Maximierung der Nutzfläche vor Augen hat, endlos diskutieren.»

Wer in den Bergen wandert oder sich ein romantisches Gemälde, beispielsweise von Caspar David Friedrich vertiefter angeschaut hat, der weiss jedoch, dass Raumerleben mit Weitblick und Raumtiefe zu tun hat, nicht primär mit der Grösse der Fläche, auf der man steht oder sich bewegt. Das Wohnhaus an der Missionsstrasse lässt sich so auch als gebaute Architekturphilosophie verstehen. Dies macht neben der realen Grosszügigkeit zugleich die geistige Weite der umgebauten Remise aus.

Text: Christina Horisberger

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2.2022

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen