Erweiterung Pflegezentrum Bombach

8049 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 10. September 2021

Joos & Mathys Architekten AG + Schmid Schärer Architekten GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

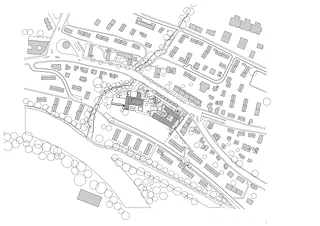

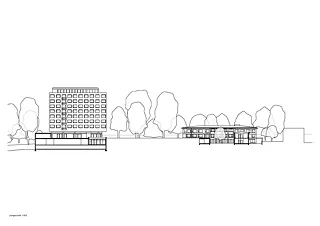

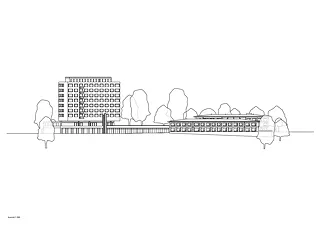

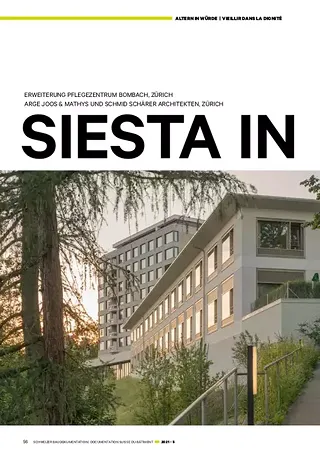

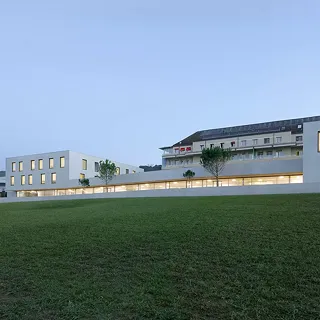

Der markante Hochhausbau des städtischen Pflegezentrums Bombach in Zürich-Höngg wurde vor einigen Jahren instand gesetzt. Die Stadt Zürich realisierte nun im östlichen Teil des Grundstücks zwischen alten Bäumen eine Erweiterung für Menschen mit Demenzerkrankung. Der pavillonartige Bau antwortet mit mediterranem Flair auf das Betongebäude aus den 1960er-Jahren.

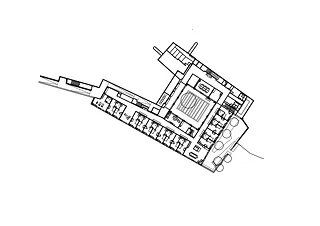

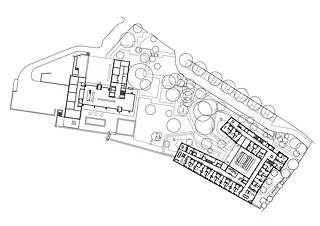

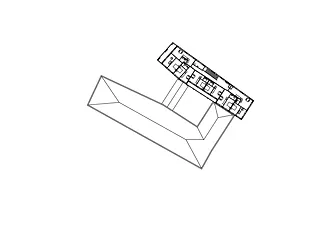

Die wunderbare Aussicht auf die Stadt aus dem neungeschossigen Bettenhaus erleichtert Patienten sicherlich den Eintritt ins Pflegeheim, und auch für die Besucher ist sie eine schöne Ablenkung neben der teilweise aussichtslos scheinenden Situation ihrer Angehörigen. Die grosse, längliche Grünfläche um das Gebäude herum wurde einst zum Spazieren unter altem Baumbestand genutzt und beherbergte ein Personalhaus mit direktem Zugang zum Haupthaus entlang der südlichen Hangkante. Diese wertvolle Raumerfahrung im Park war der Schlüssel für die Architektengemeinschaft, die den Wettbewerb für einen Erweiterungsbau des Pflegezentrums 2016 gewonnen hat. Sie legt mit ihrem Projekt einen zwei- bis dreigeschossigen U-förmigen Zweispänner in den Hang, der, wo immer möglich einen direkten Bezug zum Grünraum anbietet.

Höhen und Tiefen

Der Neubau wird Haus B genannt und das bestehende Hochhaus heisst heute Haus A. Dinge, die man nie vergisst, sind wie Bücher in einem Regal, die auch mal umkippen können. Demenzkranke brauchen gute Stützen und Orientierungshilfen, um sich an Verloren gegangenes erinnern zu können. Mit Schwung und Bewegung kann es klappen, und ein Bild, ein Geruch oder auch Vogelgezwitscher können Impulse sein, um Neues mit Vertrautem zu verknüpfen.

Der bestehende Gang aus dem Haus A erreicht den südlichen Schenkel des Neubaus im Untergeschoss. Die Patientenzimmer sind in diesem Trakt offen auf das Limmattal gerichtet und auch einige rückwärtige Räume sowie Teile des Gangs sind auf einen hellen, abgesenkten Hof orientiert. Der Durchgang ist für Pfleger und Patienten der Hauptzugang zum neuen Haus. Er führt an einem breiten, grosszügig belichteten Treppenhaus vorbei, weiter in den zentralen Korridor, der sich endlos schneckenförmig um die Patientenzimmer und den Hof legt. Er ist breit und wie schon die Geschosse im Hochhaus sehr hoch. Im Grundriss erkennt man eine Ausdehnung beider Schenkel, die vom Korridor aufgenommen wird. Dieser breitet sich in der Mitte aus und zu den Enden hin wird er wieder enger. Gegen Westen sind die beiden Trakte durch einen Gang und darüber durch einen gedeckten Säulengang miteinander verbunden. So entstehen keine Sackgassen.

Geschützte Freiheit

Um den Gedanken der Patienten freien Lauf zu gewähren, wurde versucht, physische Schranken unsichtbar erscheinen zu lassen. Ein Spaziergang um den mediterranen Hof ist ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Individuelle Begegnungen mit dem Pflegepersonal oder den Besuchern sind dort gut möglich und der «Heimweg» ist nie weit. Die Bewohner haben die Möglichkeit, sich stehend an den dekorativen Handläufen kurz auszuruhen und es sich allein oder zu zweit auf einer der zahlreichen, seitlichen Sitzbänke bequem zu machen. Die Bänke wurden wie alle Einbaumöbel und Lampen von den Architekten entworfen und die Polster sind mit einem hellblauen, schwer entflammbaren Stoff bezogen. Dieser fühlt sich angenehm an und erinnert an die Einrichtung eines Wohnzimmers. Von hier aus hat man den Blick direkt oder durch die braunen, mit feinem Edelstahl bezogenen Fensterläden in den Innenhof.

Der von den Landschaftsarchitekten August und Margrith Küntzel geometrisch gestaltete Garten ist eine Augenweide und dient den Patienten und ihren Betreuern als kontemplativer Aufenthaltsort. Im Osten und Westen laden auf beiden Geschossen vor der Cafeteria jeweils eine «weglaufgeschützte» Zone als therapeutische Gärten zur Arbeit und Entspannung ein.

Auf den Hof gerichtet oder auch zwischen den Patientenzimmern liegt zudem jeweils ein Salon, dessen Tapeten in kräftigem Ziegelrot gestrichen sind. Die Farben in den Patientenzimmern sind hingegen eher dezent in Grün- und Blautönen gehalten. Der Boden im Korridor ist in braunem Marmoleum ausgeführt und verfügt über eine hellbeige Umrandung, die etwa so breit wie die Sockelleiste hoch ist. Wie in einem Gebäude des Gesundheitswesens üblich, herrscht in den Gängen reges Treiben und verschiedene fahrbare Objekte wie Essenswagen oder Rollstühle werden hin und her geschoben. Dies strapaziert die Seitenwände, doch die Glasfasertapete zwischen der etwa 30 Zentimeter hohen Sockelleiste und dem Handlauf in Eiche kann, wenn nötig, immer wieder neu gestrichen werden.

Fenster zum Hof

Die Aussenwände des Minergie-Eco-zertifizierten Gebäudes bestehen aus Einsteinmauerwerk und einem hellen, drei bis vier Zentimeter dickem Naturputz. Die grossen, braunen Kastenfenster sind Holz / Metallkonstruktionen mit eingebauten, feinen Lamellenstoren. Aussen übernehmen sie das scharfkantige Aussehen der neuen Aluminiumfenster vom Haus A.

Besucher erreichen ihre Angehörigen direkt im Erdgeschoss über den Eingang unter dem gedeckten Säulengang. Die Patienten, welche im nördlichen Trakt ihr Zimmer haben, blicken in den Hof hinab und auf der gegenüberliegenden Seite in eine städtisch vertraute Situation wie in einer Gasse. Aus den Personalwohnungen im Obergeschoss, die von der Nordseite her separat erschlossen sind, können die Bewohner über das flache Titan-Zink-Walmdach des Südtrakts hinweg die Aussicht ins Limmattal geniessen.

Text: Claudia Frigo Mallien

Erstveröffentlichung im Magazin der Schweizer Baudokumentation 5.2021