Kindergarten mit Tagesbetreuung

5032 Aarau Rohr,

Schweiz

Veröffentlicht am 03. Dezember 2021

Aita Flury Architektur GmbH

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

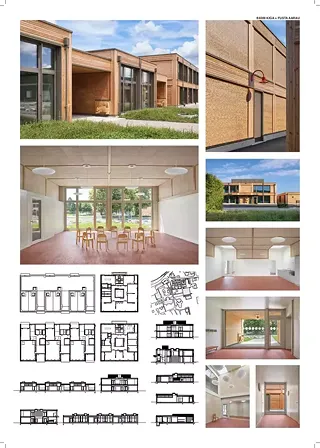

Inspiriert von Hans Hofmanns berühmtem Kindergarten in Zürich Wiedikon aus dem Jahr 1932, greift dieses Projekt der Architektin Aita Flury die Idee eines zweigeschossigen Kopfbaus für die Tagesbetreuung auf, gefolgt von einem niedrigeren Riegel, in dem sich die Klassenräume mit grosszügigen Deckenhöhen befinden.

Mutationen und Reaktionen: Das Bauen für Kinder bringt sicherlich einige spezifische Fragen mit sich wie zum Beispiel nach Höhenordnungen oder Masstäblichkeit. Die grundsätzlichen räumlichen Fragen bleiben aber stets die gleichen: Welche Wahrnehmungsempfindung ist erwünscht, welche architektonischen Mittel führen zu welcher Raumwirkung? Das Streben nach Ausgewogenheit und optischer Festigkeit, nach Grosszügigkeit und Würde, das Einführen von gliedernden Massnahmen und das Masshalten der verschiedenen Elemente untereinander, die präzise Verzahnung von Innen- und Aussenraum, die Verhandlung von Ruhe und Dynamik, die Balance zwischen Offenheit und Geschlossenheit, die Art der Raumfiguren und so weiter – diese Themen sind für mich die Treiber bei jedem Entwurf.

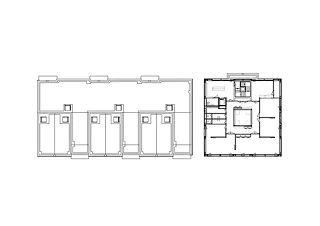

Das Projekt nährt sich aus einem Speckgürtel unterschiedlicher Vorbilder: Genauso wichtig ist aber die gleichzeitige Suche nach Erneuerung: Aita Flurys Entwürfe gründen immer auf der Idee, Kontinuität und Veränderung möglichst eng miteinander zu verschränken. Die Morphologie der Baukörper zeigt offensichtliche Bezüge zum Kindergartenhaus in Zürich Wiedikon von Hans Hofmann und Adolf Kellermüller: Das Projekt übernimmt sowohl die Typologie der gereihten Kindergärten mit ihren überhöhten Haupträumen als auch die Idee des zweigeschossigen Baukörpers der Tagesbetreuung als Schlussstein beziehungsweise als Kopfbau. Die Grundrisse hingegen folgen anderen, eigenen Absichten: Ziel waren Raumfolgen, die trotz der gereihten Grundordnung kreisende, zentrierende Bewegungen ermöglichen. Die einzelnen, separat organisierten Kindergarten-Abteilungen sind rundlaufartig organisiert und können zudem über grosse Flügeltüren untereinander zu einer ganglosen Entität zusammengeschlossen werden. Die Räume der Familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen (FuSTA) sind kranzartig um ein mittiges Turmzimmer angeordnet. Diese Organisation zeigt gleich doppeltes «Kreisen-Potenzial» - einerseits in direkter Adhäsion zum räumlichen Zentrum, andererseits an peripherer Lage entlang der Fassadenfluchten.

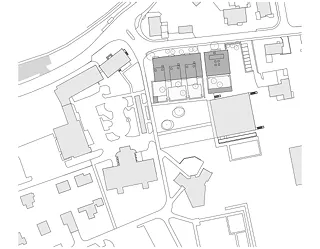

Die beiden Neubauten komplettieren die Anlage des Stäpflischulhauses, indem sie sich in die Bestandslogik einreihen: Einzelne, leicht zueinander verdrehte beziehungsweise versetzte Baukörper, die am jeweils äusseren Strassenverlauf orientiert sind, bilden zusammen einen durchlässigen Hofraum. Die neuen, kubisch-einfachen und blockhaften Baukörper zeigen in ihren Abwicklungen feine Modulationen, welche die Gebäude und den Umraum miteinander verzahnen: Das neue Kindergartengebäude ist geprägt von seiner silhouettenbildenen Abwicklung, welche die innere Schnittidee der unterschiedlichen Raumhöhen anzeigt. In der Horizontalen unterstützen die eingezogenen Loggien zudem die Erfahrbarkeit der Einheiten. Vertikale als auch horizontale Rhythmisierung der Fassaden stehen im Dienst von Massstäblichkeit, Verortung und Identifikation. Wichtige Pendants zu den Hauptbauten bilden die beiden Gartenhäuser im Westen und Osten, die den privaten Aussenraum innerhalb des Hofraums definieren.

Im Zuge von Sparrunden musste die Morphologie der Baukörper teilweise verändert werden. Konkret resultierte daraus eine Verflachung der Kindergarten-Silhouette und damit eine geringere Raumhöhe bei deren Haupträumen. Die Südfassade des FuSTA-Baus wurde durch die Wegnahme der Loggien und deren äusserer Erschliessung «entkleidet». Das Auffüllen ihres mittigen Atriums zu einem Innenraum liess sie zu einem «bobafett» von 20 mal 20 Metern werden.

Um die räumlich schmerzhaften Änderungen zu kompensieren, wurden zahlreiche neue architektonische Massnahmen implementiert: Zur Vertikalisierung des verflachten Baukörpers des Kindergartens und zur Bewahrung eines Mindestmasses an feinräumlicher Verzahnung des FuSTA-Gebäudes mit dem Umraum wurden an den Hauptfassaden plastische «Pfostenschilder» eingeführt. In Kombination mit den neu vor der Fassade geführten Regenwasserfallrohren wurden sie zu gliedernden Ornamenten, die den gedrungenen Baukörpern lisenenartigen Höhentrieb geben. In den Haupträumen des Kindergartens ziehen die wie ein geschminktes Augenpaar optisch erweiterten Standardoberlichter den Blick ebenfalls in die Höhe und gleichen so den Verlust der ehemaligen Schnittfigur des seitlichen Oberlichtbands aus. Die neue Ausgangslage einer mit Innenraum aufgefüllten Mitte bei des FuSTA-Baus führte zur Erfindung eines zweigeschossigen Turmzimmers, dessen Atmosphäre sich aus den gleichen Quellen speist, wie die der Haupträume des Kindergartens und damit zum neuen innenräumlichen «missing link» der beiden Häuser wurde. Insgesamt durchlief das Projekt über fünf Jahre ernsthafte Mutationen, die stets aufs Neue architektonisch korrektive Reaktionen erforderten.

Jedes neue Projekt beinhaltet transformatorische Anteile früherer Arbeiten. In diesem Fall spielen unter anderem materielle Aspekte des «Haus Biene» mit Fassadenthemen des Mehrfamilienhauses «La Contenta» zusammen.

Holz und Holzwerkstoffe prägen die Atmosphäre des Projekts in Holzelementbauweise. Die hölzerne Aussenhaut in Lärche ist als strukturierendes, massstabeinführendes Grid interpretiert: Vertikale und horizontale Nut und Kamm Schalungen definieren die Fassadenordnung, Fensteröffnungen und Schindelfelder sind präzise darin eingeschrieben. Unterschiedliche Schindelformen betonen dabei die Hierarchien der Fassaden. Das straffe, textil anmutende Schindelkleid wird insbesondere in den Übergangsräumen (Loggien) und in der Gasse zwischen den beiden Häusern zur taktilen Erfahrungsmöglichkeit. Die figürlichen Halbreliefs aus Holz, eine Kunst-am-Bau-Arbeit von Severin Müller aus Zürich, sind integrale Bestandteile der Fassadenhülle und zeichnen die vier Eingänge aus. Die saubere Konstruktion und Koordination aller feinräumlich abgestimmten Fassadenebenen (inklusive der variierenden Unterkonstruktionen!) erforderte ein Masswerk wie im Möbelbau und eine enorme Planungsdisziplin.

Der Text wurde von den Architekt*innen im Zusammenhang mit der Einreichung des Projektes für den Arc Award 2023 verfasst.