Tiny Homes, Zollikerberg

8125 Zollikerberg ,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. Juli 2025

Steib Gmür Geschwentner Kyburz Partner AG

Beschreibung

Für die Tiny Homes am Zollikerberg machten sich Steib Gmür Geschwentner Kyburz auf die Suche nach neuen kompakten Wohnungstypen, die dennoch grosszügig wirken und komfortabel sind. Zweigeschossige Zimmer, vielfältige Aussenbereiche und Abweichungen aus der Orthogonalen sorgen dafür, dass die Einheiten mit vielfältigen Räumen aufwarten und Ferienstimmung hervorrufen.

Seit Jahren erleben Tiny Houses einen Hype – und dies, obgleich die Minibauten hinsichtlich Landverbrauch, Infrastruktur und Erschliessung oft kaum besser abschneiden als Einfamilienhäuser. Es sei denn, man fügt sie wie Reihenhäuser aneinander und stapelt diese auch noch in die Höhe. Das Resultat wären Apartmenthäuser mit Studios, wie man sie seit langem kennt. Anders als Tiny Houses verfügen solche Studios beziehungsweise Tiny Flats allerdings meist über keinen direkten Zugang vom Freien her, weshalb in ihnen schnell ein Gefühl der Beengung aufkommen kann. Hier ist die Kreativität der Architekt*innen gefordert, denn Häuser mit attraktiven Kleinwohnungen sollten als Mittel gegen Wohnungsnot und Landverschleiss vermehrt gebaut werden. Singles, die in der Schweiz die grösste Mietergruppe stellen, beanspruchen nämlich im Durchschnitt mit rund 80 Quadratmetern mindestens doppelt so viel Wohnfläche wie Menschen, die in Mehrpersonenhaushalten leben.

Kleine Wohnungen von 25 bis 60 Quadratmetern können aber nicht nur zur Senkung des Flächenverbrauchs und zur Entspannung auf dem Wohnungsmarkt beitragen; sie sind auch interessant für Investoren, die mehr Profit aus ihren Immobilien erwirtschaften möchten, ohne sich dem problematischen Trend zu möblierten Business- und Airbnb-Apartments anzuschliessen. Zudem kommen Kleinwohnungen den Bedürfnissen junger Erwachsener, die ihre erste Wohnung suchen, ebenso entgegen wie Expats oder älteren Leuten, die sich räumlich beschränken möchten. Gefragt sind insbesondere kleine Einheiten, die wie die Tiny Houses über multifunktionale Einbauten und Stauräume verfügen. Einen Meilenstein hat diesbezüglich das Zürcher Büro EMI Architekt*innen 2016 mit dem MIN MAX-Wohnblock im Opfiker Glattpark gesetzt, der mit unterschiedlichen, hofseitig durch Laubengänge vom Freien her erschlossenen Kleinwohungstypen von jeweils rund 40 Quadratmetern Wohnfläche aufwartet. Noch weiter gingen EMI beim 2022 in Zürich realisierten Performativen Haus, wo sie die räumliche Wandelbarkeit der Tiny Flats mit fächerförmig aufgespannten Grundrissen, drehbaren Wänden und Podesten mit integrierten grossen Schubladen perfektionierten.

Raum für Innovationen

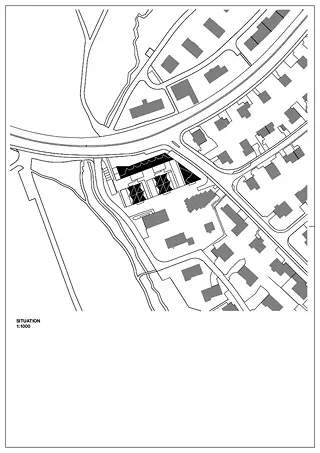

Realisiert wurden beide Bauten im Auftrag der Uto Real Estate Management AG (Utorem). Diese ist in Architekt*innenkreisen durch elaborierte Wettbewerbe bekannt geworden, mit denen sie – durchaus auch aus Renditegründen – die Entwicklung von «ressourcenschonenden Wohnlösungen für das wachsende Segment der Einpersonenhaushalte» voranzutreiben sucht. Am verkehrstechnisch gut erschlossenen Westeingang von Zollikerberg – gleich hinter der Zürcher Stadtgrenze – konnte Utorem 2017 ein bei der S-Bahn-Haltestelle Waldburg zwischen Forchstrasse und Waldrand situiertes, 3800 Quadratmeter grosses Areal erwerben, auf dem sich ein Wohnhaus und ein Werkhof mit einer grossen unterirdischen Garage befanden.

Hier plante Utorem den Bau von Kleinwohnungen mit durchschnittlich weniger als 54 Quadratmetern Wohnfläche und möglichst viel Privatsphäre für beruflich mobile Einzelpersonen und Paare, aber auch für ältere Menschen. Aus Kostengründen und im Sinne der Nachhaltigkeit sollte die fast arealgrosse, fünf Meter hohe Einstellhalle erhalten bleiben. Den von Utorem ausgelobten Wettbewerb konnten Steib Gmür Geschwentner Kyburz Architekten für sich entscheiden. Das in unterschiedlichen Konstellationen tätige Zürcher Büro hat sich einen Namen gemacht mit Wohnbauten, die dank eigenwilliger Fassaden und ebenso innovativer wie benutzerfreundlicher Grundrisse immer wieder für Aufsehen sorgen. Erwähnt seien drei Zürcher Arbeiten: das durch eine spektakuläre Balkonfassade geprägte Wohngebäude an der Paul-Clairmont-Strasse (2006), das Hochhaus Hard-Turm-Park mit den tanzenden Bandfenstern (2013) und die 2018 für Studierende und Spitalangestellte errichtete Überbauung Binz 111, deren Farbgebung und überlange Laubengänge auf Mailänder Einflüsse hindeuten. Allein schon das dynamische Erscheinungsbild dieser Gebäude lässt auf verschiedenartige Wohnungstypen und Grundrisse schliessen. So verfügt etwa das Haus Binz 111 über 40 grosszügige WG-Clusters und 272 rund 25 Quadratmeter grosse Studios mit Küchenzeilen, Bädern, Nischen und bodentiefen, den Raumeindruck erweiternden französischen Fenstern.

Kleinwohnung und Städtebau

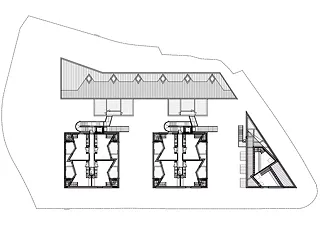

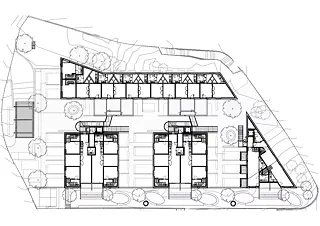

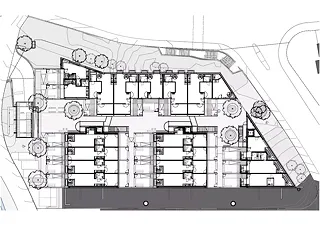

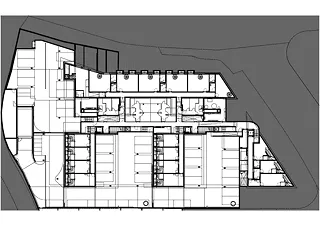

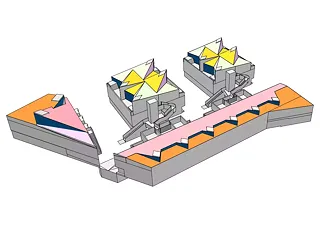

Das Büro SGGK hatte also bereits Erfahrung mit kompakten Wohnungen, als es sich am Utorem-Wettbewerb für eine Tiny-Homes-Siedlung in Zollikerberg beteiligte. Es sah dort ein ideales Experimentierfeld, um die Kleinwohnung in Richtung Alltagstauglichkeit, Komfort und «maximales Wohngefühl» weiterzudenken. Dank der geschickten Anordnung ganz unterschiedlich geschnittener Tiny Homes gelang es den Architekt*innen, auf dem bei herkömmlicher Nutzung für etwa sechs Einfamilienhäuser oder zwei kleinere Geschosswohnbauten geeigneten Grundstück insgesamt 38 doppelgeschossige Tiny Homes und ein Atelier unterzubringen. Diese verteilten sie auf vier unterschiedliche Gebäude: zwei Quader, ein flaches Dreiecksprisma und einen langen – die Siedlung wie eine Mauer zur Forchstrasse hin abgrenzenden – Baukörper. Mit dieser Anordnung übernahmen sie einerseits die Textur der von Einfamilienhäusern und kleinen Wohnblöcken geprägten Nachbarschaft, anderseits erweiterten sie das Thema des Wohnens auf reduzierter Fläche um einen neuen, städtebaulichen Aspekt: die Dorfstruktur.

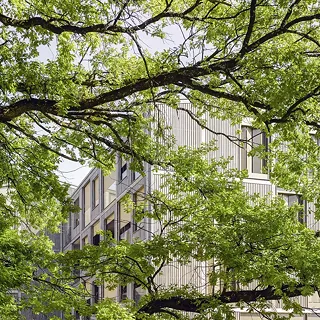

Die vier Neubauten, die auf der als Garage und als Tiefgeschoss der Parterrewohnungen genutzten Einstellhalle ruhen, definieren eine von Ost nach West verlaufende, zwei kleine, baumbestandene Plätze miteinander verbindende Hauptgasse. Von dieser führen drei kurze Wege zu den begrünten Patios und Hintergärten, durch welche man in die Erdgeschosswohnungen der drei südseitig gelegenen Häuser gelangt. Mauern bieten Sichtschutz und rahmen den Aussenraum, in dem trotz kompakter Bauweise weder Enge noch Dichte herrschen. Zusammen mit verwinkelten Treppen und Brücken, auf denen man die Wohnungen in den Obergeschossen erreicht, erzeugen sie eine fast schon mediterrane Atmosphäre. Schade nur, dass die Bauherrschaft aus Gründen des Unterhalts auf die von den Architekt*innen vorgeschlagene Begrünung der Betonwände entlang der Hauptgasse verzichtete. Kletterpflanzen hätten der dorfartigen Anlage eine ähnlich naturnahe Wohnlichkeit verliehen, wie man sie von der legendären Halen-Siedlung von Atelier 5 in der Nähe von Bern kennt.

Halen war denn auch eine der Inspirationsquellen des Büros SGGK. Eine andere war die von Reduktion, Ordnung und Leichtigkeit geprägte japanische Architektur: von den Bauten im traditionellen Sukiya-Stil bis zu den neusten Minihäusern in Tokio. Japanisch wirken auch die kleinteilige Gesamtanlage, der schön verarbeitete Beton, die immer wieder anders gestapelten Wohnebenen sowie die kubistisch gefalteten, an Origami-Sterne erinnernden Dachformen. Das allgegenwärtige helle Grau – in Japan Ausdruck von Ruhe und Eleganz – sowie die an Issey Miyakes plissierte Stoffe gemahnenden Fassadenbleche evozieren ebenfalls fernöstliche Noblesse. Vielleicht hätte man aber bei den dramatisch zur fünften Fassade geformten Dächern etwas Farbe wagen können – wie auf einer von SGGK veröffentlichten Axonometrie vorgeschlagen. Dies hätte der Siedlung als neuem Dorfeingang von Zollikerberg zusätzliche Lebendigkeit verliehen.

Einfachheit und Vielfalt

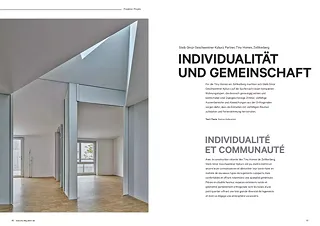

Die skulpturalen Dächer mit den rautenförmigen Oberlichtern und den tief eingeschnittenen Terrassen lassen den dreidimensionalen Reichtum der darunter liegenden Wohnungen erahnen. Erschlossen werden sie über drei Treppenanlagen und zwei die Hauptgasse überspannende Passerellen. Unter dem sanft geneigten Dach des lang gezogenen Gebäudes nördlich der Hauptgasse befinden sich eingeschossige Apartments mit übergiebelten, von Oberlicht und Strassenfenstern erhellten Wohnküchen. An sie schliessen zur ruhigen Hauptgasse hin Zimmer an, die man von aussen über Passerellen und durch patioartig ummauerte Balkone betritt. Mit noch mehr gestalterischer Vielfalt überraschen sechs vergleichsweise grosse Maisonetten von rund 70 Quadratmeter Wohnfläche in den Obergeschossen der drei jenseits der Hauptgasse stehenden Häusern. Gelang es hier den Architekt*innen doch, die beschränkte Wohnfläche mittels Treppen, abgewinkelten Wänden, geknickten Decken und kreuzförmig oder diagonal übereinander verschränkten Zimmern in ein Spiel von Licht und Raum zu verwandeln.

Im Erdgeschoss dieser drei Gebäude brachten die Architekt*innen insgesamt elf in Ostwestrichtung reihenhausartig aneinandergefügte 2,5 Zimmerapartments unter. Die langrechteckigen Einheiten werden durch eine Verengung mittels Küchenzeile und Bad in einen Wohn-Ess-Bereich und einen Schlafraum unterteilt. Neben dem Ausgang zum Patio führt eine Treppe hinunter in ein zusätzliches, von oben belichtetes Zimmer im Untergeschoss, das sich als Walk-in Closet, Büro, Hobby-, Fernseh- oder Schlafzimmer nutzen lässt. Vom Raumerlebnis her noch abwechslungsreicher sind die im Erdgeschoss des langen, die Hauptgasse durch Vor- und Rücksprünge rhythmisierenden Gebäuderiegels untergebrachten 2,5- und 3,5-Zimmerwohnungen, bei denen mitunter Anklänge an kalifornische Case-Study-Villen wahrzunehmen sind.

Obwohl die meisten Wohnungen nur zwischen 50 und 60 Quadratmeter gross sind, empfindet man sie dennoch als individuelle und geräumige Rückzugsorte. Diese sind durch Privatgärten, Patios und Treppen eng verwoben mit der dorfartigen Siedlungsstruktur. Architekt Patrick Gmür hält denn auch fest, die so entstandene «sozial dichte Nachbarschaft» biete den Bewohner*innen einen «Mittelweg zwischen Anonymität und Gemeinschaft», auf dem sie ihren Platz selber wählen können.

Die erwähnten expressiven Dachformen hätten das Aufbringen von Solarzellen zu einem komplizierten Unterfangen gemacht. Anders etwa als bei der 2021 von SGGK Architekten in Allschwil realisierte Siedlung Heuwinkel, welche derzeit die schweizweit grössten Photovoltaikfassaden im Wohnungsbau besitzt. Dafür sind die Tiny Homes von Zollikerberg umweltfreundlich ans Fernwärmenetz angeschlossen. Es waren indes auch nicht die ökologischen

Aspekte, welche bei der Planung der Wohnsiedlung im Fokus standen. Vielmehr ging es den Architekt*innen darum, «durch Experimentieren und Hinterfragen von Konventionen neue Wohnmöglichkeiten und neue räumliche Zusammenhänge zu schaffen, sodass man sich in den eigenen vier Wänden ein wenig wie in den Ferien fühlen kann.» Das ist gelungen.

Text: Roman Hollenstein

Erstveröffentlichung in Arc Mag 2025–3/4