Porosität ist ein Begriff, der im Architekturdiskurs immer öfter auftaucht; jüngst in Zusammenhang mit der Schwammstadt, also Massnahmen zur Hitzeminderung wie etwa der Fähigkeit des Bodens zur Wasseraufnahme bei Regen. Meistens steht er für eine Architektur, die (in der Stadt) räumliche Durchlässigkeit schafft. «Sie [die porösen Blöcke] vernetzen durch ihre körperliche und räumliche Gestalt den öffentlichen Raum und lassen eine Folge differenzierter, öffentlicher wie halböffentlicher und privater Raume entstehen.» So definierte beispielsweise Karen Schmeink den Begriff in ihrer Dissertation «Der poröse Baublock. Raumbildendes Element im Berliner Städtebau um 1900.» Ein interessanter Neubau, an dem man das Potenzial von Porosität für Architektur und Städtebau erörtern kann, ist das Universitäts-Kinderspital Zürich. Das Gebäude der Eleonorenstiftung, kurz Kispi, stammt aus der Feder der Basler Architekten Herzog & de Meuron. Es weist ein hohes Mass jener eben beschriebenen Porosität auf. Mit dem Spital haben die Architekt*innen einen Typ des Krankenhauses weitergedacht, der sie seit dem Bau der Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie (1998–2002, Umbau und Erweiterung 2018–2020) beschäftigt. Statt in der Vertikalen sind die Bereiche in Basel wie in Zürich in der Horizontalen organisiert. In diesen flächigen Strukturen liegen Abteilungen nebeneinander; die Erschlies-sung gewinnt an Bedeutung, führt sie doch durch tiefe Grundrisse, muss Bereiche vernetzen und gleichzeitig Orientierung und Zonen des Aufenthalts anbieten. Zudem gilt es, die Versorgung mit Tageslicht der im Gebäudeinneren liegenden Zonen zu gewährleisten. Die Verschränkung funktionaler Aspekte mit räumlichen Qualitäten ist für das Erleben des Raums in diesen erschliessenden Zonen massgebend und bestimmt die Wahrnehmung des Aufenthalts.

Quartiere, Gassen, Plätze

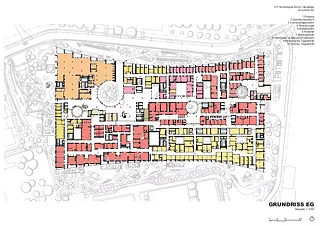

Christine Binswanger, Senior Partnerin bei Herzog & de Meuron und verantwortliche Architektin für das Kinderspital, vergleicht die Wegeführung dort mit der Struktur der Gassen der Zürcher Altstadt. Eine schmale «Strasse» weiten sich zu Plätzen, verspringt, teilt sich und führt in öffentlichere und abgelegenere Quartiere. In den vernetzten Gassen einer Altstadt können die Menschen verschiedene Wege gehen, um von A nach B zu gelangen. Gleichzeitig führt die dichte Bebauung dazu, dass die Gassen und Plätze von Fassaden gefasst sind und damit öffentliche Räume bilden, deren Massstab physisch fassbar ist und als angenehm empfunden wird.

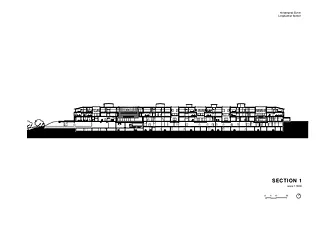

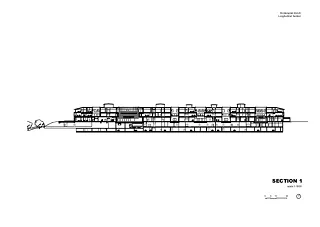

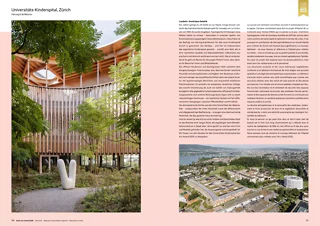

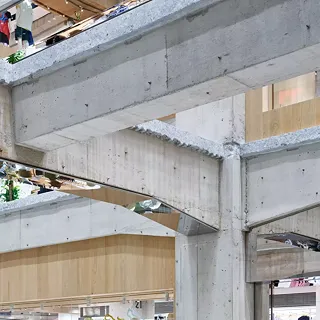

Beim Kinderspital wurde dieses Bild mittels der Organisation der Erschliessungen und Lichthöfe übersetzt. Es lässt sich zudem eine weitere Analogie zwischen dem Spital und einer mittelalterlichen Stadtanlage machen: Seine Fronten erinnern an eine Stadtmauer. Die auf allen Seiten gleich ausformulierten, leicht konkav geschwungenen Fassaden wirken zwar offen und einladend, zugleich haben sie aber auch einen schützenden Charakter und schirmen das Krankenhaus von der Umwelt ab. Spinnt man diesen Vergleich noch weiter, kann der öffentliche Zugang als Stadttor gelesen werden. Zwei riesige, zweigeschossige, mit Holzarbeiten ausgefachte Betonrahmen öffnen sich zur Lenggstrasse. Von dort gelangen Besucher*innen durch den grössten Lichthof in das Gebäude. Hier realisiert man unmittelbar: Das Kinderspital ist – bedingt durch seine Ausmasse – allem voran eine Binnenwelt, auch wenn das Gebäude der Belegschaft und den jungen Patient*innen zahlreiche Blicke nach aussen anbietet.

Archipel

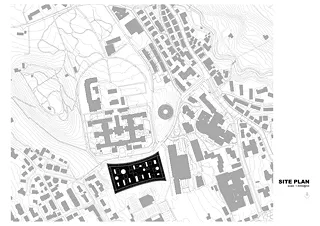

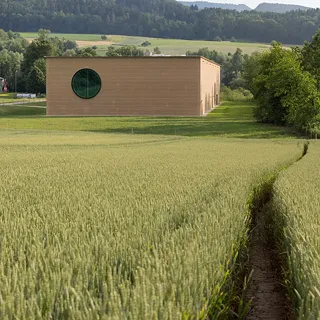

Um den Fokus auf das Innere zu verstehen, ist ein Blick auf das Umfeld hilfreich. Bleibt man bei der Metapher der mittelalterlichen Stadt und betrachteten den Schwarzplan, dann sind mit dem Kinderspital und dem ebenfalls von Herzog & de Meuron realisierten, etwas nördlich positionierten Forschungszentrum (auf das hier nicht näher eingegangen wird) zwei «Neugründungen» im Klinikquartier im Zürcher Kreis 8 entstanden, die keinen direkten Austausch mit der gebauten Umgebung suchen, sondern wie Inseln in ihrem Kontext zu schwimmen scheinen. Dies ist neben den jeweiligen Nutzungen auch dem heterogenen Umfeld geschuldet. Klinik und Forschungszentrum liegen zwischen Zürich Seebach und Hirslanden im Quartier Weinegg. Die ehemaligen Rebhänge, von denen das Quartier seinen Namen hat und von denen am Burghölzlihügel noch heute einige betrieben werden, sind mit der Zeit Klinikneubauten gewichen. Während die symmetrische Anlage der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (ab 1870) mit ihren ausgreifenden Flügeln und Höfen den Anspruch erkennen lässt, das Umfeld zu ordnen, fehlt dieser bei den jüngeren Bauten. Beginnend mit dem an der Forchstrasse liegenden Komplex des Klinikums Balgrist bis hin zum unmittelbaren Nachbarn des Kinderspitals, dem mächtigen Riegel der Schulthess Klinik, stehen die Bauten relativ bezugslos nebeneinander. Die Architekt*innen haben sich für Figur und Lage des Kinderspitals daher am grösseren landschaftsräumlichen Kontext orientiert. Der Zylinder des Gebäudes für Lehre und Forschung am Hang lenkt den Blick an diesem vorbei, während sich das horizontal ausgerichtete Akutspital in die darunterliegende Ebene einfügt und den Blick der ankommenden Besucher*innen auf den Zürichsee und die dahinterliegende Albiskette freigibt.

Räumliche Filter

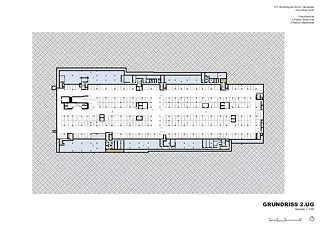

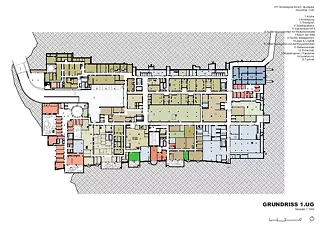

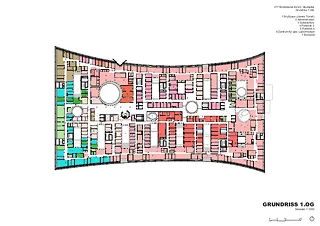

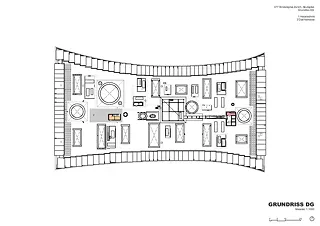

Das Grundstück, welches das dreigeschossige Kinderspital fast gänzlich ausfüllt, liegt zwischen der Psychiatrischen Universitätsklinik im Nordosten und einer Tennisanlage im Südwesten. Nach Westen schliessen die Ausläufer des Wohnquartiers um die obere Flühgasse an, nach Osten der Riegel der Schulthess Klinik. Um den Neubau verläuft ein schmaler Grünstreifen. Nach Osten liegt die Notaufnahmen. Das Gelände fällt nach Süden und Westen kontinuierlich ab, so dass das dreigeschossige Volumen zu den Tennisplätzen und dem Wohnquartier im Westen das erste von zwei Untergeschossen freilegt. Hier befinden sich Therapieräume für die kleinen Patient*innen sowie Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien. Auf dem höher liegenden Niveau der Lenggstrasse wurde ein Aussenbereich für die Cafeteria eingerichtet. Davor liegt die Tiefgaragenzufahrt, die in das zweite Untergeschoss führt.

Die Fassaden haben ein Betonraster, das mit sorgfältig gearbeiteten Holzelementen ausgefacht ist. Sie etablieren ein lebendiges Spiel, das der Gleichförmigkeit der Umgebung etwas entgegensetzen kann. Das leicht zurückspringende Erdgeschoss hat gedeckte Aussenbereiche vor den Behandlungs- und Therapiebereichen. Die konkave Form der Fassaden führt dazu, dass die Tiefen dieser Loggien variieren. Eine zwischen den Betonstützen eingepasste Holzstruktur aus Pfosten und Geländerstreben schafft eine gewisse Filterwirkung, wenn auch weniger ausgeprägt, als dies bei der Klinik in Basel der Fall ist. Dort liegen zwischen der zurückspringenden Fassade und einer Schicht aus horizontalen runden Holzstreben ein Umgang und Klinikräume. Im Zürich werden die Stützen zu Rahmen an den Gebäudeecken tiefer, wodurch sich die Loggien weiten. Im ersten Obergeschoss, in dem hauptsächlich die Verwaltung und Büros untergebracht sind, ist die Fassade ebenfalls leicht zurückversetzt, sodass ein schmaler Umgang entsteht, der sich an einigen Stellen weitet. Auch hier wurden zwischen den Stützen Holzstrukturen eingebracht. Zudem ermöglicht ein vertikaler Holzschirm aus alternierend angeordneten Latten im oberen Drittel der Fassade Sicht- und Blendschutz. Das oberste Geschoss schliesslich gibt die strenge Struktur aus Rahmen und Füllungen auf. Die Fassaden der gegenüber dem Erdgeschoss zurückgesetzten und auf allen vier Seiten nach aussen orientierten Patientenzimmer artikulieren sich in einzelnen «Häuschen». Durch ihr Zurücktreten schaffen sie ein hohes Mass an Privatheit für die Zimmer. Ein Blick nach innen ist kaum möglich; der nach aussen hingegen führt in die Weite. Die geneigten Flachdächer der «Häuschen» stehen über die Fassade hinaus und bieten so nicht nur einen gewissen Sonnenschutz, sondern formulieren eine bewegte Dachlandschaft.

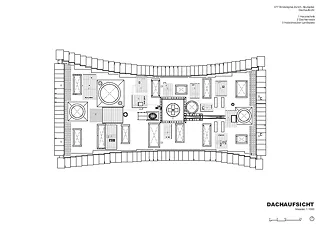

Umringt von einer umlaufenden Schicht Zimmer liegt ein begrüntes Flachdach. Hier befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz. Die vertikal durch die Geschosse «gestanzten» rechteckigen und runden Lichthöfe gliedern neben Technikaufbauten die Dachlandschaft.

Poröse Innenwelt

Trotz seiner enormen Grösse entwickelt das Spital keine dominante Präsenz im Stadtraum. Das lieg vor allem an der beschriebenen Gliederung und Staffelung sowie dem leichten Zurückschwingen der Fassaden. Die innere Porosität deutet sich indes aussen nur dezent an und hätte durchaus klarer artikuliert werden können. Sie offenbart sich erst, wenn man das Tor und einen holzbekleideten Gang durchquert und den ersten der insgesamt vier zylindrischen Höfe betreten hat. Dieser wurde als kleiner Park gestaltet. Die umlaufende Fassade ist vollständig verglast. So wird der Blick auf die Pflanzen zum prägenden Element in der Empfangszone. Dient der Lichthof im Erdgeschoss dem Ankommen und dem Aufenthalt, so ist er in der zweiten Etage auch ein geschützter Aussenbereich für die jungen Patient*innen. Die über das erste Obergeschoss durchlaufenden, kunstvoll gefertigten Holzlatten sind im Erdgeschoss Baldachin, in der Büroebene Filter und im Bettengeschoss Brüstung.

Die insgesamt 16 Innenhöfe belichten die Patientenzimmer, die Büros sowie in Teilen das Erdgeschoss. Die Porosität entfaltet sich also sowohl in der Horizontalen wie in der Vertikalen. Die Höfe verzahnen das Gebäude in die Höhe, sorgen für Belebung und stellen eine durchgehend hohe Raumqualität im gesamten Spital sicher. Sie wurden sorgfältig gestaltet: Bei einem rechteckigen Atrium beispielsweise sind die zu diesem orientierten Fassaden mit Holzleisten und Fenstern mit beweglichem Sonnenschutz strukturiert.

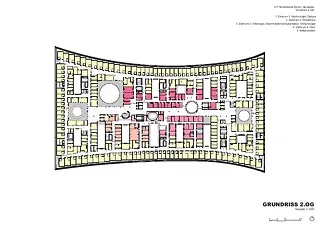

Kommen wir zurück zur bereits beschriebenen Innenwelt: Während im Erdgeschoss zwei versetzt zueinander verlaufende Längsachsen durch das Gebäude führen und alle Zonen miteinander verbinden, mäandriert im ersten und zweiten Obergeschoss jeweils eine sich weitende und verengenden Erschliessungszone in der Mitte. Diese haben platzartige Aufweitungen und münden in schmalen Flurzonen. Für Besucher*innen wirkt das Spital grosszügig, betrachtet man jedoch die Grundrisse, wird deutlich, wie kompakt das umfangreiche Raumprogramm organisiert wurde. Die Höfe sind der entscheidende gestalterische Kniff, der Licht hineinbringt, Durchblicke etabliert sowie Orientierung schafft.

Auch wenn die einzelnen Abteilungen in den Grundrissen Cluster bilden, sind alle Bereiche miteinander verwoben. Das erlaubt einen Austausch zwischen den Abteilungen und macht Anpassungen bei der Nutzung von Büros und Patientenzimmern auf einfache Weise möglich.

Schon die Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie in Basel haben Herzog & de Meuron – so weit dies in einem Krankenhausumfeld möglich ist – als temporäres zu Hause verstanden und gestaltet. Das Ziel, dass sich die jungen Patient*innen wohlfühlen, stand – so scheint es – auch in Zürich sichtbar im Zentrum bei der Ausgestaltung der Patientenzimmer. Mit Holz, hellen Möbeln, Stoffbezügen und kleinen runden öffenbaren Fenstern wurde das Verhältnis zwischen hygienischem Anspruch und wohnlicher Atmosphäre fein austariert. Diese Gestaltung lässt zugleich ein gewisses Mass an Autonomie und Aneignung zu.

Im positiven Sinne wirkt das Kinderspital mehr wie ein zeitgenössisches Hotel, denn eine Klinik. Neben den hohen Raumqualitäten und den angenehmen Materialien tragen dazu vor allem zahlreiche Kunstwerke bei, beispielsweise eine Lichtinstallation von Raphael Hefti in der skulpturalen Wendeltreppe aus Beton, eine steinerne Hasenohrenskulptur von Claudia Comte im grossen Lichthof beim Eingang und ein Skyspace von James Turell im ersten Obergeschoss.

Ankommen und Wohlfühlen sind beim Kinderspital keine Add-ons, sondern scheinen in der gesamten Entwicklung des Projektes der Hauptfokus gewesen zu sein. Damit knüpft es an ursprüngliche Spitalkonzepte an. Erste Einrichtungen dieser Art – meist getragen von der Kirche – entstanden im Mittelalter. Sie waren nicht nur für Kranke gedacht, sondern dienten auch der Pflege und Unterkunft von Alten, Pilgern und Armen eingerichtet. Das Wort Spital lässt sich auf «hospitium» zurückführen, den lateinischen Begriff für Gastfreundschaft. Spätestens wenn man das einladend geöffnete Tor der Kispi betreten hat, fühlt man sich als Besucher*in willkommen und wünscht sich unweigerlich, dass jedes Krankenhaus eine solch angenehme Atmosphäre verströmt.

Der Text von Andrea Wiegelmann wird im April in Swiss Arc Mag 2025–2 erscheinen.

Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.