Wohn- und Gewerbehaus Speich Areal

8037 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 13. Juni 2016

EMI Architekt*innen AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2016

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

«Bauen» heisst in Zürich «verdichten». Da freie Grundstücke rar werden, lohnt es sich mittlerweile, auch an verkehrsreichen Lagen Projekte zum Wohnen und Arbeiten zu entwickeln. Der Speich-Neubau von Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten am Zürcher Wipkingerplatz – unweit der Limmat und direkt neben der Hardbrücke gelegen – muss sich in einer komplexen städtebaulichen Situation behaupten. Seine Formensprache wirkt ambivalent: prägnant und doch weich. Im Alltag erweist sich der Bau aber gerade wegen seiner «Sowohl-als-auch»-Haltung als geschickter städtebaulicher Vermittler und formuliert für das Quartier und den Uferbereich einen neuen sympathischen Auftakt.

Seit Jahre führte mein täglicher Arbeitsweg über die Hardtbrücke nach Zürich-Wipkingen, vorbei am sogenannten Speich-Areal. Seit Aushebung der Baugrube vor vier Jahren beobachtete ich das voranschreitende Bauvorhaben. Mit der städtebaulich spannenden und spannungsgeladenen Situation bestens vertraut, stieg mit dem Baufortschritt die Neugierde, wie das Haus darauf reagieren oder sie beeinflussen würde. Als endlich das Baugerüst entfernt und die gelbliche, vielfach abgewinkelte Kubatur sichtbar wurde, entsponn sich eine umfassendere Diskussion: Formuliert der Bau eine kraftvolle, eigenständige architektonische Position – prägnant, schillernd, auf Zack und expressiv? Oder muss man ihn als reaktive Architektur lesen, die sich dem Kontext unterordnet: weich oder gar ausweichend; geformt von Baugesetzen und getrieben vom Bedürfnis, die Parzelle maximal auszuschöpfen? Dass sich das Gebäude derart janusköpfig präsentiert, mag auf den ersten Blick unentschieden wirken: Doch in der täglichen Beobachtung wurde deutlich, dass EMI Architekten für Platz und Quartier genau den richtigen Ton getroffen haben.

Arrondierung und Optimierung

Bis vor wenigen Jahren besetzten kleinere Bauten und Parkplätze das Areal zwischen Limmatuferweg und Hönggerstrasse. Das Grundstück ist nach der Eigentümerfamilie Speich benannt, die dort eine Druckerei betrieb. Im Jahr 2010 entschied die Firma, an diesem Ort ein neues Wohn- und Geschäftshaus zu entwickeln. Sie zog in Erwägung, selbst in zwei der grossen Büroräume im Erdgeschoss und Souterrain einzuziehen, hat sich mittlerweile aber dagegen entschieden. Da ein Gemeindegrundstück hinzugekauft wurde, konnte die Stadt die Durchführung eines Studienauftrags durchsetzen. Neun Architekturbüros wurden 2011 dafür eingeladen – unter ihnen SLIK, LYRA und Blue Architects. Überzeugen konnten letztlich EMI Architekten mit ihrem Entwurf «Smilla» – weil ihr Vorschlag «unaufdringlich» sei und dennoch «eine Identität» habe, so die Jury in ihrem Bericht.

Eine Schwäche für den Kontext

Am Wipkingerplatz stossen zeitliche Schichten und verschiedene Stadtkonzepte aufeinander: mittelalterlicher Weiler, Blockrandstrukturen, Gartenstadt, (autogerechte Nachkriegs-) Moderne und postmoderne Justierungsversuche. Genauso komplex ist die Verkehrsinfrastruktur: Über die Brücke rollen Autos, Trams und Velos. Aufgeständert darüber die Hardbrücke; diese Aufdoppelung des Strassenraumes ist faktisch (auch wenn eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt) eine Autobahntangente mitten in Zürich-West, die täglich um die 70 000 Autos passieren. Gleich hinter der Brücke befindet sich der Wipkingerplatz. Wie fast alle Zürcher «Plätze» wird er beinahe vollständig von Haltestellen und an seinem Rand verlaufenden Strassen okkupiert. Konsequent trutzig geben sich drei an ihm platzierte grossformatige Bauten: zum einen die auf Pilotis balancierende Scheibe der Fachschule Viventa als «Brückenkopf» (Ernst Schindler, 1968) sowie das gewaltige moderne Kirchgemeindehaus (Vogelsanger und Maurer, 1932), dessen rumpfiger Uhrturm als erstes Hochhaus der Stadt Zürich bezeichnet wird. Davor eine mit dem Gemeindehaus verschliffene Postfiliale, deren flaches Dach eine grosse (meist verwaiste) Terrasse ausbildet. Auf der anderen Seite der Hardbrücke befindet sich das Geschäfts- und Wohnhaus «Zentrum Wipkingen». Es wurde im Jahr 1986 fertiggestellt und muss als Versuch gelesen werden, städtebaulich zwischen Platz und Quartier und architektonisch zwischen der «Schnellstrasse» und dem langsameren Quartiersleben zu vermitteln. Doch trotz Arkaden, einer gestaffelten Front zur Hönggerstrasse und spielerischen Details wie dreieckigen Balkonen wirkt der Bau schroff; ein überzeugender Auftakt zum vorrangig aus Blockrandbebauungen bestehenden Quartier wurde mit ihm nicht geschaffen. Das neue Speich-Gebäude ist nun als vierte Figur am Platz hinzugetreten. Auch wenn man ihm eine zeitgemässe und starke Präsenz nicht absprechen kann, wirkt es in seiner gebrochenen Geometrie doch wesentlich weicher als die drei Bauten älteren Semesters und tritt eher als gebogenes Stück Blockrand in Fortschreibung der Häuserzeile der Hönggerstrasse denn als Solitär in Erscheinung. Trotzdem haben EMI Architekten versucht, eine «Allseitigkeit» zu erreichen, indem sie auch die zum Platz liegende Seite mit Sorgfalt gestaltet haben.

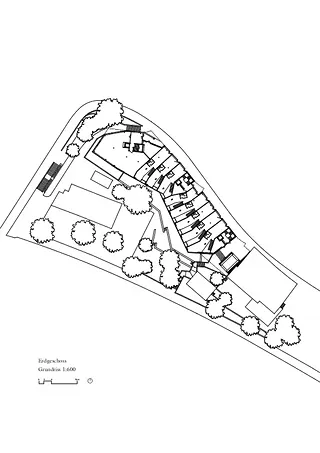

Zwischen Moderne und Analogien

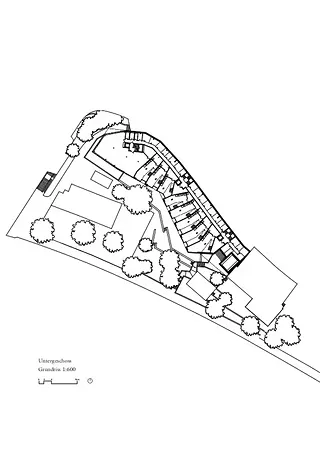

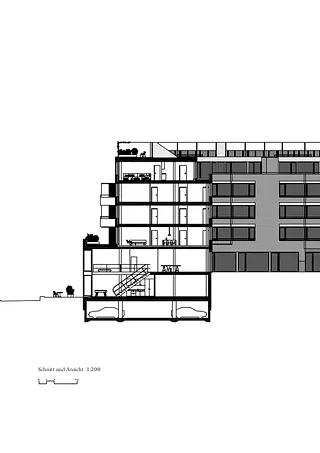

Auf dezente und abstrahierte Art wurden beim Haus Speich typologische und architektonische Motive der Umgebung aufgenommen. Ein Teil davon ist dem Baugesetz geschuldet, da das Grundstück in einer Quartiererhaltungszone liegt – die Ausbildung eines «Blockrandfragments», die Gebäudehöhe und -tiefe sowie das Formulieren eines Sockel- und Dachgeschosses waren vorgegeben. EMI haben diese Vorgaben ernst genommen, aber zugleich individuell interpretiert. Durch bis auf Hüfthöhe reichenden eingefärbten Sichtbeton, ein Stakkato aus Eingängen und «Schaufenstern», eine Durchfahrt und Einkerbungen als Eingänge zu zwei Treppenhäusern, hat das Erdgeschoss einen einladenden Charakter und führt damit die Linie der (meist öffentlichen) Sockelgeschosse entlang der Hönggerstrasse bis zum Wipkingerplatz weiter. Da in den flexibel nutzbaren Ateliers im Erdgeschoss diverse Büros eingezogen sind, wird der Strassenraum nachhaltig belebt. Die doppelgeschossigen Einheiten sind flexibel gestaltet, sodass sich hier später auch Geschäfte einmieten könnten. Erdgeschoss und Souterrain springen auf der Flussseite vor, weshalb die Ateliers schmal und lang ausgebildet werden konnten. Diese Abweichung von der vorgeschriebenen Tiefe war möglich, da baurechtlich ein «Hofgebäude» erlaubt war, welches EMI kurzerhand an die Zeile «herangerückt» haben.

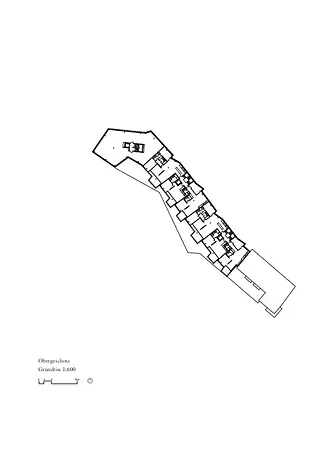

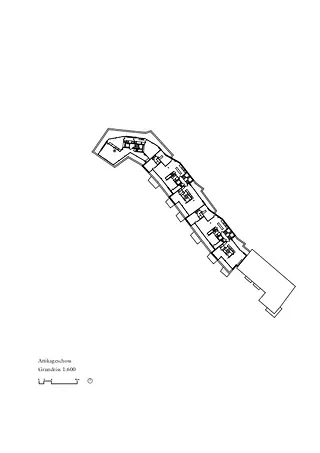

Bei den drei darüberliegenden Regelwohngeschossen knickt die Fassade auf der Strassenseite vor und zurück, wodurch Erker und Einkerbungen entstehen. Speich verweist damit auf die dreieckigen Balkone des Wipkinger Zentrums von gegenüber. Die Fassade des Attikageschosses liegt teils in der Ebene der Regelgeschosse, grossteils weicht es aber zurück und gibt Raum für schmale Dachterrassen. In Anbetracht der Sorgfalt, mit der die Fassade durchgearbeitet wurde, enttäuscht ihr oberer Abschluss. Schrägdach oder Gesims mögen formal nicht angebracht gewesen sein, aber das realisierte Auslaufen der Fassade gen Himmel befriedigt ebenso wenig. Man muss wohl Geduld haben bis zum Sommer und erneut urteilen, wenn die zahlreichen Rankgerüste der Dachterrasse von Kletterpflanzen überwuchert sind.

Da das Gebäude konstruktiv ein moderner Pfeiler-Platten-Bau im Sinne der Maison Dom-ino ist, trägt die Fassade nicht und konnte daher mit grosser Freiheit strukturiert werden. Lochfenster, Fensterbänder und vollflächige Verglasungen wurden in einem angenehmen Verhältnis kombiniert.

Ein Kleid aus ockerfarbenen Keramikplatten nimmt im Kolorit ebenfalls auf die Bauten ringsherum Bezug – die meisten davon sind gelb verputzt oder gestrichen. Die stehenden Formate der Kacheln und ihre Kreuzfugen sind, wie Christian Inderbitzin erklärt, von Bauten Alvar Aaltos inspiriert und sollen sekundär wirken. Doch die Wahrnehmung changiert auch hier: Je nach Wetterstimmung lassen sie den Bau monolithisch oder entmaterialisiert erscheinen. Sie rufen zudem Otto Wagner in Erinnerung, der Fliesen als die geeignetste städtische Fassadenoberfläche sah: günstig, kraftvoll im Ausdruck und leicht zu reinigen. Die umtriebige Sprayerszene im Quartier wird auf den Speich-Fassaden daher wohl immer nur kurzfristig ihre «Kunstwerke» platzieren können.

Durchwegungen und hängende Gärten

Die Flussseite ist lieblicher als die Situation am Platz – und dennoch harscher als man erwarten würde, da die Limmat hier zu einem Kanal gezwängt wurde. Auf der Nordseite ist der Uferweg schmal und auf der Südseite machen Industriebauten die Uferkante gänzlich unzugänglich. Immerhin sind das Flussbad Unterer Letten im Osten und der Wipkinger Park im Westen mit seiner grossen Steintreppe zum Fluss in der Nähe; so sind den Bewohner*innen im Sommer durchaus Freiraumqualitäten geboten. Mit der Bebauung des Speich-Areals wurden gleich drei Impulse für die Uferzone gegeben: Richtung Platz wurde ein neuer Abgang angelegt, der Velorampe und Treppe kombiniert. Am anderen Ende der Bebauung ist zudem ein neuer Durchgang entstanden. Wer über die Leutholdstrasse aus dem Quartier herunterkommt, kann durch ihn direkt

zum Fluss weiterlaufen. Dabei passiert man ein kleines Gebäude mit Satteldach, das bisher eine Remise war. Das renovierte «Flusshaus» soll künftig als Sommeratelier und für Vereinsanlässe genutzt werden. Zudem wurde vom Grundstück ein kleiner Bereich abgezwackt, um am Uferweg Platz für neue Bänke zu schaffen Zwischen Limmat und Speich-Areal blieb mit den Röschibach-Häusern sogar ein Fragment Mittelalter erhalten. Die zweigeschossigen Hüüsli werden vom Neubau nun beschützend umarmt. Die Tatsache, dass die Ateliers wie beschrieben auf der Wasserseite als zweigeschossiger Sockel vorspringen, vermittelt zwischen den beiden Massstäben.

Insgesamt gibt sich Speich auf der Flussseite additiver. Garten, Terrassen, Balkone und Dachgärten treten in ihrer horizontalen Schichtung als «hängende Gärten» in Erscheinung. Anders als die Erker auf der Strassenseite, die eloquent aus dem Volumen herausgearbeitet wirken, erscheinen die Balkone angehängt und zu massiv, treten aber gleichzeitig in einen Dialog mit dem Kontext und verschmelzen optisch mit den ihnen ähnlichen Balkonen der Genossenschaftsbauten der ABZ im Quartier.

Ein Teil der Dachterrasse ist den Bewohner*innen der Attikawohnungen vorbehalten, ein anderer steht ganz in der Tradition der gemeinschaftlich zum Sonnenbaden und Grillieren genutzten Zinnen im Quartier allen Bewohnern zur Verfügung.

Flexible Strukturen

Die Skelettbauweise des Wohn- und Gewerbehauses erlaubte flexible Grundrisse und damit Varianten bei den Wohnungstypen. Alle Innenwände sind in Leichtbauweise erstellt, auch die Wohnungstrennwände. Die Stützen wurden bewusst freigestellt und mitunter sogar regelrecht inszeniert – beispielsweise wenn sie durch die Schaufenster der Ateliers zu sehen sind.

Abgesehen von der Attikawohnung sind alle zum Wipkingerplatz orientierten Räume auf fünf Etagen für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Die Flächen im Garten- und Erdgeschoss können mittels einer internen Treppe verbunden werden. Auf den entsprechenden Ebenen verfügen die Gewerberäume zudem über Zugänge zu Terrasse oder Garten. Ihre Flächen umfassen zwischen 176 und 225 Quadratmeter und können mit wenig Aufwand unterteilt werden, weshalb sie für kleinere Dienstleistungsbetriebe oder Praxen geeignet wären. Allerdings könnten sich die Architekten im Erdgeschoss auch ein Restaurant als Mieter vorstellen. Die von der Hönggerstrasse erschlossenen Ateliers vermitteln räumlich zwischen Strassen- und Flussseite. Zur Strasse sind sie mit kommunikativen Elementen angereichert: Die rückversetzten Eingangstüren haben charismatische Rund-fenster und die Innenseiten der Schaufensternischen sind als Sitzbänke beziehungsweise als Ablageflächen gestaltet. Zum Garten werden die Ateliers zweigeschossig; dort führt jeweils eine Treppe nach unten. Sie können sowohl kombiniert zum Arbeiten und Wohnen oder als Läden genutzt werden. Mobile Küchen mit Unterkonstruktionen aus Stahl erlauben eine wahlweise Aufstellung im Erd- oder Gartengeschoss. Bedingt durch die verzogenen Grundrisse und unterschiedlichen Tiefen werden sie mit Flächen von 89 bis 128 Quadratmetern angeboten.

Zwei Treppenhäuser erschliessen pro Regelgeschoss jeweils drei Wohnungen, ein drittes Stiegenhaus die Gewerberäume. Die dreiläufigen Treppen sind mit weissen Kunststeinplatten belegt und haben Staketengeländer aus weiss lackiertem Stahl. Ihre hölzernen Handläufe und die gelb gestrichen Wände lassen sie freundlich und warm erscheinen. Der plan libre ermöglicht eine Vielfalt an Wohnungsgrössen und -grundrissen, die von Zweieinhalb- bis Viereinhalbzimmerwohnungen reichen. Die kleinste misst 52 Quadratmeter, die grösste ist eine Attikawohnung mit 140 Quadratmetern. Zur Limmat liegt jeweils ein «offenes Zimmer»; damit bezeichnen die Architekt*innen einen Raum, der mit Schiebetüren

dem Kontinuum von Wohn-, Küchen- und Essraum zugeschlagen werden kann. Ein Teil der Wohnungen hat sowohl Zimmer zur Fluss- als auch zur Strassenseite (für die eine Ausnahmegenehmigung eingeholt wurde). Bei den Viereinhalbzimmerwohnungen sind die Wohnbereiche durch Verteilkorridore von den Schlafräumen und Nasszellen abgetrennt.

Hochkant verlegtes, dunkel geräuchertes und geöltes Massiveichenholzparkett gibt den Wohnungen einen robusten und zugleich edlen Charakter. In den Bädern nehmen erdfarbene Steinzeug-Bodenfliesen wiederum die Farbstimmung der Fassade auf. Die Wohnungen sind inzwischen alle vermietet; lediglich die Attikawohnung mit ihren insgesamt 190 Quadratmetern Terrassenfläche ist noch zu haben. Womöglich hatte keiner der potenziellen Mieter*innen Freude am Blick auf den Verkehrsfluss der Hardbrücke? Damit würde sich bestätigen, dass es eine kluge Entscheidung war, den Grossteil der Wohnungen ausschliesslich auf den Fluss und zur Strassenseite auszurichten.

Der Text wurde von Jørg Himmelreich verfasst.