Wohnraumerweiterung in der Gartensiedlung

8408 Winterthur,

Schweiz

Veröffentlicht am 31. März 2025

Lorenz Bachmann

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

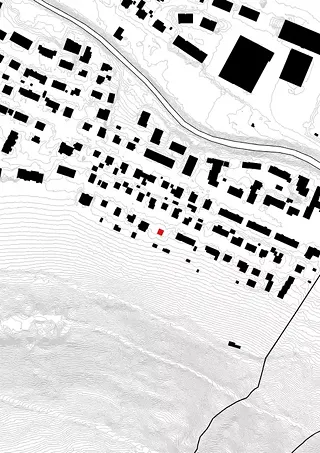

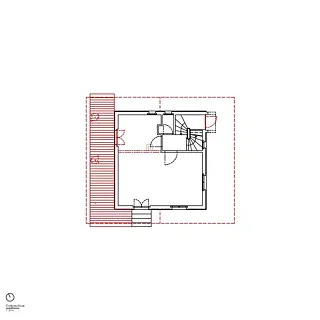

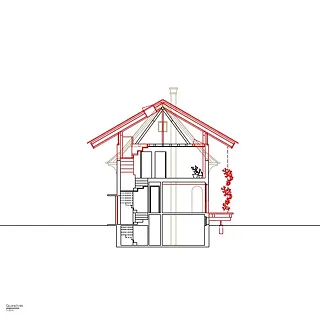

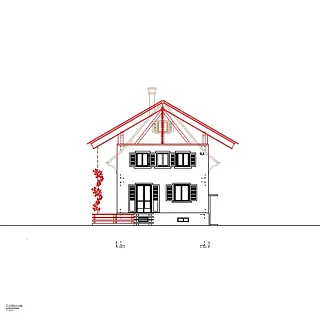

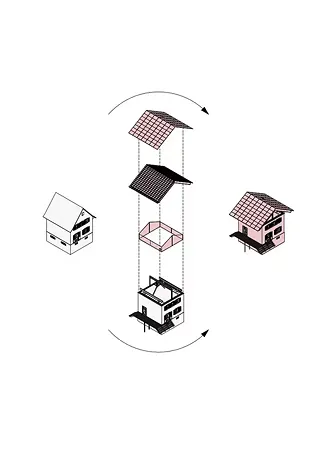

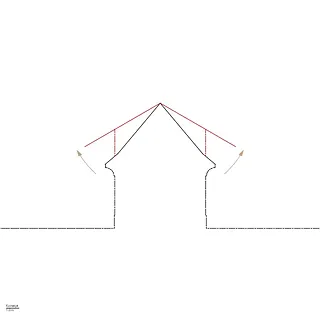

In der 1925 von der Maschinenfabrik Sulzer AG erbauten Gartensiedlung Tannenweg am Stadtrand von Winterthur stehen kleine Einfamilienhäuser mit einem Grundriss von 7 mal 7,5 Metern, umgeben von grosszügigen Nutzgärten. Die ursprüngliche Architektur dieser Häuser trennt den Innenraum deutlich vom Aussenraum, wobei die Eingangstür einst die einzige Verbindung nach draussen darstellte. Vor fünf Jahren übernahm eine junge Familie eines dieser sogenannten Sulzerhäuser und beauftragte die Architekten Lorenz Bachmann mit dem Ziel, nicht nur die Wohnfläche zu erweitern, sondern auch die Beziehung zwischen Innen- und Aussenraum neu zu definieren. Die architektonische Antwort auf diese Aufgabe besteht darin, das bestehende Dach in einem einzigen, gezielten Eingriff aufzuklappen. Unter dem neu entwickelten, auskragenden Giebeldach entstehen drei zusätzliche Räume – zwei im Aussenraum, einer im Innenraum. Jeder dieser Räume vermittelt auf unterschiedliche Weise zwischen innen und aussen. Direkt vor dem Eingang entsteht eine geschützte Vorzone, die als trockener Bereich zum Ankommen dient, Raum für Fahrräder, Kinderwagen sowie nasse Kleidung bietet und den Übergang ins Haus neu organisiert. Auf der gegenüberliegenden Seite, vor der Küche, entsteht eine Terrasse, die direkten Bezug zum Garten und zur angrenzenden Spielstrasse herstellt. Ihre Breite erlaubt das Platzieren eines Gartentischs, während das weit ausladende Dach den Aussenraum seitlich fasst und eine räumliche Qualität erzeugt, die der Küche zuvor fehlte. Diese, früher eine funktionale Sackgasse, wird nun zum kommunikativen Zentrum des Hauses.

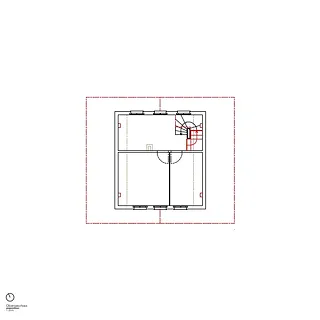

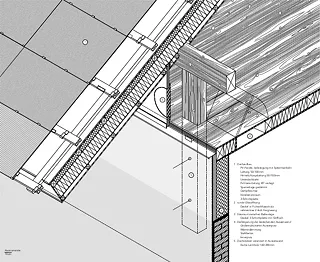

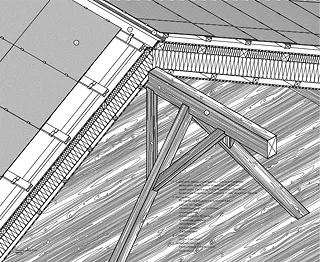

Neue Dachlandschaft als räumlicher Rückzugsort

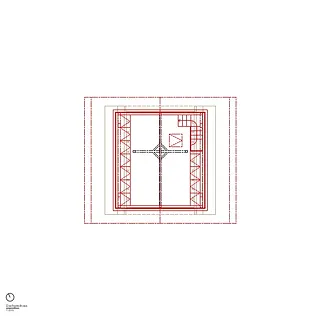

Der prägnanteste Eingriff findet im Dachgeschoss statt. Hier ersetzt ein neues Giebeldach das ursprüngliche Volumen und bildet einen zusammenhängenden Raum, der das gesamte Geschoss überspannt. Der Raum wird zum Rückzugsort der Eltern, bietet Platz zum Musizieren oder Lesen und öffnet sich mit unterschiedlichen Ausblicken in die Umgebung. Die räumliche Definition erfolgt allein über horizontale Flächen – Boden und Dach. Auf tragende Wände wurde verzichtet, die Dachkonstruktion ruht auf sechs freistehenden Holzstützen. Eine Zweifachverglasung bildet die einzige klimatische Trennung zwischen Innen und Aussen. Die Innenverkleidung aus Dreischichtplatten erzeugt eine warme Materialität, während die Fensterrahmen aus dem Sichtfeld verschwinden und so den Eindruck eines durchgehenden Raums verstärken. Entlang des Kniestocks befinden sich Bodenklappen, die den Fussboden in einen nutzbaren Stauraum verwandeln und gleichzeitig auf freistehende Möbel weitgehend verzichten lassen. Elemente der ursprünglichen Konstruktion, wie die Firstpfette und die aussteifende Doppelstütze in der Raummitte, wurden erhalten und in den neuen Dachraum integriert. Sie verleihen dem umlaufend verglasten Raum nicht nur strukturelle, sondern auch visuelle Stabilität. Eine skulpturale Treppe aus Dreischichtplatten verbindet das bestehende Obergeschoss mit der neuen Dachlandschaft und wird selbst zum gestaltprägenden Element. Das neue Dach ist mit einer Photovoltaikanlage bestückt, die das Gebäude mit Energie versorgt und gleichzeitig einen integralen Bestandteil der Gestaltung bildet. Die schwarzen PV-Module werden ringsum von filigranen Metallhaken gehalten. Die Konter- und Ziegellattung an den Dachrändern formt ein technisches Ornament, während eine offene Firstrinne sowohl der Belüftung als auch der Entwässerung des Dachfirsts dient. Als verbindendes Element zwischen Alt und Neu wurde die Farbe Blau gewählt, die Bestand und Erweiterung zu einer gestalterischen Einheit zusammenführt.

Das Projekt von Lorenz Bachmann wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Sabrina Hobi publiziert.