Architekturbiennale Venedig – Labor kollektiver Intelligenz

Was geschieht, wenn nicht nur Architekt*innen entwerfen, sondern auch Maschinen, Netzwerke und kollektive Prozesse mitgestalten? Die 19. Architekturbiennale in Venedig stellt genau diese Frage. Vom 10. Mai bis 23. November 2025 lädt Kurator Carlo Ratti unter dem Titel «Intelligens. Natural. Artificial. Collective» zu einer Expedition in die Zukunft des Bauens ein. Ratti betrachtet den Klimawandel nicht als Prognose, sondern als gelebte Gegenwart. Die Ausstellung fragt nicht, wie Architektur rettet, sondern wie sie mit der Krise lebt – handelnd, lernend, gestaltend.

Text: Nina Farhumand

Kann Umweltschutz nach Espresso duften? Mit «Canal Café» zeigt das New Yorker Büro Diller Scofidio + Renfro im Arsenale, wie städtische Infrastruktur und Umweltbewusstsein einladend und zugänglich gedacht werden können – und erhält dafür den Goldenen Löwen für die beste Einzelausstellung. Die in Zusammenarbeit mit Aaron Betsky, Natural Systems Utilities und SODAI entwickelte Installation vereint eine funktionierende Espressobar mit einem System zur natürlichen Wasserfiltration, das direkt auf das Wasser der venezianischen Kanäle reagiert. | Foto: Iwan Baan

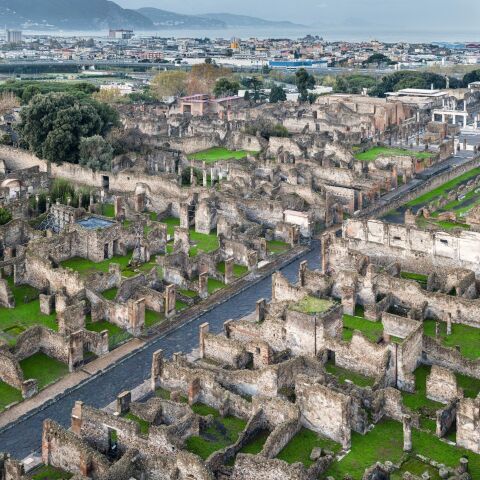

Entwürfe reagieren auf Hitze, Materialien zirkulieren, Technologien vernetzen sich – nicht als Spektakel, sondern als Versuch, neue Routinen zu etablieren. Keine grosse Geste, keine starre Form, keine abschliessende These – sondern Haltung. Weil der zentrale Pavillon in den Giardini saniert wird, dehnt sich die Hauptausstellung über die Stadt aus. Installationen, Prototypen und Experimente bespielen Arsenale, Giardini und angrenzende Viertel. Venedig wird zum Stadtraumlabor – eine Stadt, selbst vom Klimawandel betroffen, wird Teil der Ausstellung. Carlo Ratti, Professor für digitale Technologien am MIT, bringt seine Erfahrung aus Theorie und Praxis ein, um zentrale Fragen neu zu stellen: Was kann Architektur leisten? Und wie entsteht sie – durch Austausch, durch Daten, durch Verantwortung? Die Zahlen zeigen, wie weit dieses Verständnis reicht: Über 750 Mitwirkende aus unterschiedlichsten Disziplinen haben Beiträge eingereicht. Mehr als 280 Projekte sind in interdisziplinären, transnationalen und generationenübergreifenden Teams entstanden – mit starker Beteiligung von Frauen. 65 Länder nehmen teil, erstmals dabei: Aserbaidschan, Katar, Oman und Togo. Die Biennale zeigt: Architektur ist ein Gemeinschaftsprojekt.

Mensch oder Maschine?

Im Arsenale surrt, blitzt und rotiert es. Roboterarme greifen nach Bauteilen, Interfaces folgen Bewegungen, synthetische Stimmen tönen aus Displays. Die Hauptausstellung entfaltet eine technische Choreografie – dicht, visuell fordernd, fast hypnotisch, In «Co-Poiesis» tanzt ein Roboter zur Musik eines maschinellen Steelpan-Spielers – Koordination als Performance. In «Am I A Strange Loop?» beobachtet ein humanoider Roboter den Raum, spricht, bewegt sich – als würde er die Besuchenden wahrnehmen. Andere Installationen lassen KI spekulativ mitdenken – in Form von Bildern, Textfragmenten, Video-Loops. Die Frage, die über allem schwebt: Wer kuratiert hier eigentlich – der Mensch oder bereits der Algorithmus?

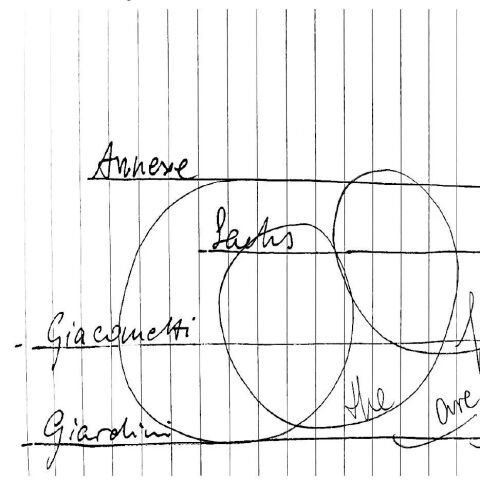

An der Biennale überlagert der Schweizer Beitrag Giacomettis Pavillon mit Fragmenten von Sachs’ SAFFA-Kunsthalle. | Foto: Gaëtan Bally © Keystone-SDA

Der Schweizer Beitrag mit dem Titel «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt» verbindet zwei architektonische Handschriften: Bruno Giacomettis Pavillon und Lisbeth Sachs’ Kunsthalle für die SAFFA 1958. Das Kuratorinnenkollektiv Annexe – Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins, Myriam Uzor und Axelle Stiefel – interpretiert Sachs’ Entwurf neu und integriert radiale Geometrien, textile Elemente und Landschaftsbezüge in den bestehenden Bau. Gleichzeitig thematisiert das Projekt eine Leerstelle der Architekturbiennale: Keiner der permanenten Länderpavillons in den Giardini wurde von einer Architektin entworfen.

«The Third Paradise» – das Symbol von Michelangelo Pistoletto eröffnet die Ausstellung und hinterfragt das Gleichgewicht zwischen Natur, Mensch und Technologie. | Foto: Marco Zorzanello © La Biennale di Venezia

Vernetzte Räume

Die Corderie gliedert sich in modulare, fraktale Räume – ein System aus sogenannten «Nodes», das grosse und kleine Projekte miteinander verschränkt. Es entsteht ein Gefüge, das Austausch befördert statt trennt und sichtbar macht, worum es auf dieser Biennale geht: vernetzte Intelligenz. Entscheidend ist nicht, was sich testen lässt, sondern was sich verbindet. Biologisches Verhalten, maschinelles Lernen, kollektives Handeln – alles verzahnt sich.

Architektur liefert keine fertigen Antworten. Sie fragt: Wie reagiert ein Material auf Feuchtigkeit? Wie verändert sich Raum im digitalen Spiegel? Was richtet ein Algorithmus mit einem Grundriss an? Die Ausstellung denkt in Beziehungen statt in Grenzen. Sie ersetzt Länderschauen durch Themenräume – Reparatur, Ressourcen, Körperklima, Macht. Alles kommt in Bewegung: Materialien, Menschen, Systeme. Nicht das Objekt steht im Zentrum, sondern der Prozess. Architektur zeigt sich als lernfähiges Feld – offen, adaptiv, vernetzt.

Zwischen Hitzeschock und Erholung: Der deutsche Pavillon konfrontiert Besuchende mit einem spürbaren Temperaturstresstest – erst flimmert die Luft, dann kühlen Wasser, Pflanzen und textile Hüllen das Klima und die Sinne. Andere Länder arbeiten mit Geruch, Schatten, Berührung. Die Ausstellung verdichtet die Folgen architektonischer Entscheidungen zu unmittelbarer physischer Erfahrung – präzise, konkret, ohne Pathos.

Der deutsche Beitrag macht urbane Klimaanpassung erlebbar – mit kühlenden Räumen, zirkulären Materialien und solarbetriebenem Pavillon.| Foto: Patricia Parinejad

Der deutsche Beitrag macht die Klimakrise sinnlich erfahrbar. In einer dichten, sensorisch aufgeladenen Rauminstallation zeigen die Kurator*innen Elisabeth Endres, Nicola Borgmann, Gabriele Kiefer und Daniele Santucci, wie Städte auf extreme Temperaturen reagieren können. Im Zentrum stehen sogenannte «DESTRESS»-Räume: prototypische Interventionen, die demonstrieren, wie Begrünung, Materialwahl und bauliche Gestaltung zur Abkühlung beitragen. Der Pavillon selbst ist Teil dieser Haltung – betrieben mit Solarstrom, errichtet aus wiederverwendbaren Materialien. Mit dieser Inszenierung gibt der Beitrag eine räumliche Antwort auf die Frage, wie klimaresiliente und zirkuläre Stadtentwicklung aussehen kann.

Material und Kreislauf

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf den Materialien: Wände aus Lehm, Dächer aus Seegras, Möbel aus Schrott. Was früher auf der Deponie landete, wird hier verbaut – nicht als Notlösung, sondern als Haltung. Die Projekte setzen nicht auf Innovation, sondern auf Erhaltung – mit politischer Klarheit. Wer baut, beeinflusst globale Lieferketten: vom Ursprung des Materials bis zur Verarbeitung. Wer abreisst, verursacht Emissionen. Die Biennale macht deutlich: Architektur ist eine Klimafrage. Sie fragt, wie wir mit Ressourcen umgehen – und wer Verantwortung trägt. Ein poetisches Beispiel liefert «Living Structure» von Kengo Kuma & Associates: Mithilfe künstlicher Intelligenz wurden von Stürmen gefällte Bäume vermessen und mithilfe 3D-gedruckter Knoten zu einer skulpturalen Struktur verbunden – ganz ohne Leim oder Metall. Die Technik greift auf traditionelle japanische Holzverbindungen zurück. Ein Hybrid aus Handwerk, Technologie und Materialethik – und ein Plädoyer für zirkuläres Bauen.

Bahrain zeigt mit «Heatwave» ein modulares Kühlsystem für heisse Städte – ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen. | Foto: Ishaq Madan

Wie kann Architektur auf steigende Temperaturen reagieren? Mit dem Projekt «Heatwave» beantwortet der Beitrag Bahrains auf der Architekturbiennale 2025 genau diese Frage – und wurde dafür mit dem Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag ausgezeichnet. Kuratiert von Andrea Faraguna, zeigt die Installation in den Artiglierie des Arsenale ein modulares, passives Kühlsystem, das traditionelle bahrainische Techniken mit zeitgenössischer Technologie verbindet. Die schlichte Struktur – Boden und Decke, getragen von einem zentralen Pfeiler – schafft ein Mikroklima, das sich auf urbane Räume übertragen lässt. Eine landschaftliche Setzung aus Erde und Sandsäcken verweist zudem auf die sozialen Bedingungen des Bauens unter extremer Hitze.

«Let me warm you»: Estland zeigt Plattenbausanierung als stilles Statement über Architektur und Gesellschaft.| Foto: Joosep Kivimäe

Eine gedämmte Fassade in Venedig? Der estnische Pavillon bricht mit Erwartungen. Was in Venedig irritiert, gehört in Osteuropa zur Baupraxis: dicke Dämmplatten, standardisierte Sanierung, veränderte Stadtbilder. In Estland werden seit Jahren Plattenbauten energetisch ertüchtigt – technisch wirksam, gestalterisch oft vereinheitlichend. Die Kuratorinnen Keiti Lige, Elina Liiva und Helena Männa zeigen diesen Eingriff losgelöst von seinem ursprünglichen Ort – und machen ihn damit lesbar als architektonisches und gesellschaftliches Phänomen. «Let me warm you» verzichtet bewusst auf Erklärung oder Kommentar. Die reduzierte Installation stellt eine einfache Frage: Was passiert mit Nachbarschaften, wenn Sanierung vor allem funktional gedacht wird?

Globale Offenheit, lokale Wurzeln

Diese Biennale spricht mit vielen Stimmen – und sie klingen nicht im Gleichklang. Neue Länder, marginalisierte Gruppen und informelle Netzwerke machen sichtbar, wie Architektur auch funktionieren kann: gemeinschaftlich, widersprüchlich, lokal verwurzelt. Nicht eine universelle Sprache steht im Mittelpunkt, sondern viele Arten, Raum zu begreifen. Der Schweizer Beitrag mit dem Titel «Endgültige Form wird von der Architektin am Bau bestimmt» fordert mehr Führungsrollen für Frauen in der Architektur – nicht nur rückblickend, sondern als strukturelle Veränderung. Der niederländische Pavillon wird zur queeren Sportbar und seziert Rituale, Zugehörigkeit und Körperbilder – ein politischer Zugriff mit spielerischem Ton. Der nordische Pavillon – getragen von Schweden, Norwegen und Finnland – rückt die Körper von trans und nicht-binären Menschen ins Zentrum und fragt, wie Architektur Identität prägt oder infrage stellt. Beide Beiträge rütteln am Mythos des neutralen Raums – und zeigen: Räume sind kulturell codiert.

Auch die Biennale selbst hinterfragt ihre Strukturen: Wer bekommt Raum? Wer wird gehört? Wer bleibt draussen? Sichtbarkeit ist kein Nebenthema – sie gehört zum architektonischen Diskurs. In dieser Vielstimmigkeit manifestiert sich eine Architektur, die nicht auf Einheit zielt, sondern auf Auseinandersetzung. Verwurzelt im Lokalen, offen für das Globale.

«Living Structure» von Kengo Kuma vereint KI, Handwerk und architektonisches Lernen.| Foto: Marco Zorzanello © La Biennale di Venezia

Wie sieht Bauen im Zeitalter künstlicher und natürlicher Intelligenz aus? «Living Structure» von Kengo Kuma & Associates gibt darauf eine eindrucksvolle Antwort. Die Installation verbindet Technologie und Handwerk nicht nur materiell, sondern auch ideell: Sie hinterfragt gewohnte Bauprozesse, lotet neue Gestaltungsspielräume aus und setzt ein Zeichen für eine Architektur, die digitale Präzision mit gestalterischer Offenheit verbindet. Dabei versteht sie Bauen als lernenden Prozess – offen für Improvisation, geprägt von Kooperation und sensibel für das Zusammenspiel von Material, Kontext und Kultur.

Eine Biennale für die Praxis

Kein Spektakel, kein Glanz, kein Hochglanz – die Biennale 2025 ist ein Arbeitsraum. Für alle, die an der Zukunft der Architektur mitdenken: entwerfend, bauend, forschend oder beobachtend. Sie gibt keine einfachen Antworten, sondern setzt Impulse – zum Nachdenken, Umdenken und Weiterdenken. Diese Biennale zeigt: Architektur baut längst nicht mehr nur Häuser. Sie verknüpft Wissen, hinterfragt Routinen, spart Ressourcen – und öffnet sich dem Ungeplanten. Sie ist weniger eine Ausstellung als ein kollektiver Denkraum, ein Ort für Prozesse, Fragen, Experimente. Im Unterschied zu früheren Ausgaben verzichtet sie auf ein klares Narrativ. Während Kurator*innen wie Lesley Lokko (2023) oder Hashim Sarkis (2021) ihre Ausstellungen mit linearen Erzählungen strukturierten, setzt Carlo Ratti auf Reibung, Kontraste und technische Zuspitzung. Viele der gezeigten Ansätze fordern heraus – doch gerade das prägt den Charakter dieser Ausgabe. Sie will nicht gefallen, sondern irritieren. Und sie lädt dazu ein, Architektur neu zu denken: nicht als abgeschlossenes Produkt, sondern als offenes System, das sich laufend selbst befragt. Manche Beiträge machen diesen Gedanken sichtbar, indem sie sich selbst ausstellen – wie der dänische Pavillon, der mitten im Umbau zum Exponat wird. Wer genau hinsieht, erkennt: Das Bauen beginnt oft dort, wo noch niemand sicher ist, wie es weitergeht – und genau darin liegt seine Zukunft.

Spaniens Pavillon setzt auf lokale Ressourcen und Kreisläufe. | Foto: Andrea Avezzù © La Biennale di Venezia

Mit «Internalities» zeigt der spanische Pavillon, wie Architektur zu territorialer Balance und zur dringend nötigen Dekarbonisierung beitragen kann. Kuratiert von Roi Salgueiro und Manuel Bouzas, versammelt der Beitrag gebaute Projekte, Materialstudien und fotografische Recherchen, die auf lokale Ressourcen, kurze Wege und regenerative Prozesse setzen. Im Zentrum steht die Frage, wie Architektur Verantwortung übernehmen kann – nicht nur durch Form, sondern im Umgang mit Materialien und ihrer Herkunft. Der Pavillon ist in fünf Themenräume gegliedert: Materials, Energy, Labor, Residues und Emissions. Gezeigt wird etwa, wie Holz aus Galicien, Erde aus Katalonien oder wiederverwendete Bauteile aus Madrid eine neue Baukultur stärken – und lokale Wirtschaftskreisläufe fördern.

Der Text wurde von Nina Farhumand für das Swiss Arc Mag 2025–3/4 verfasst.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen