Fehlmann-Areal II

8400 Winterthur,

Schweiz

Veröffentlicht am 14. Januar 2021

Bob Gysin Partner AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2022

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

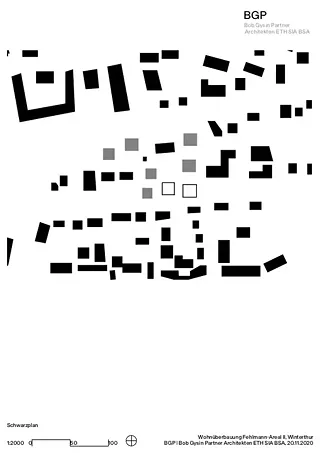

2010 realisierte BGP auf dem Fehlmann-Areal sechs pavillonartige Wohnbauten. Die beiden neuen Gebäude, die seit August 2020 die Arealüberbauung

vervollständigen, knüpfen städtebaulich und gestalterisch an den Bestand an, doch statt Glaspaneelen säumen heute stromproduzierende PV-Module die Bauten.

Ausgangslage

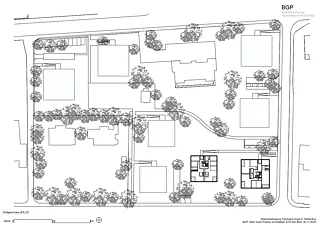

Die alte Villa der Familie Fehlmann aus dem Jahr 1928 stand bis vor 20 Jahren allein inmitten eines 15'000-Quadratmeter-grossen privaten Parks mit einem beeindruckenden Baumbestand. Die Lage des Grundstücks, unweit von der Altstadt und ideal an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, liess eine Nachverdichtung sinnvoll erscheinen. Das Projekt sollte bezahlbaren Wohnraum schaffen und eine dem Umfeld angemessene Dichte und Massstäblichkeit aufweisen, einen respektvollen Umgang mit der denkmalgeschützten Villa zu Tage legen und gleichzeitig den Park der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Entwurfsidee

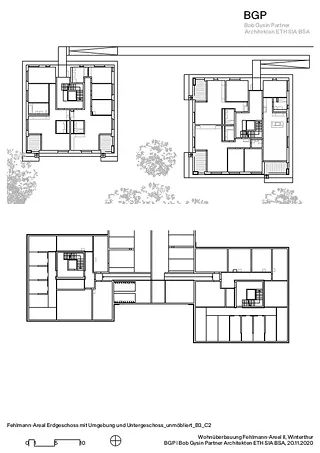

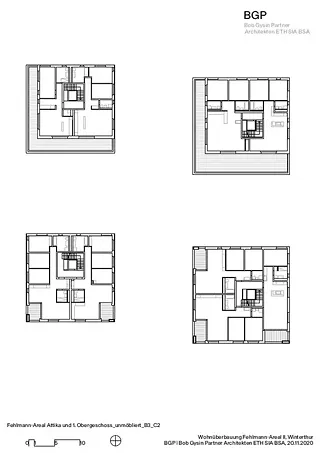

2010 waren sechs der acht geplanten Gebäude fertiggestellt. 2016 ergab sich die Möglichkeit, das Areal zu vervollständigen. Anstatt die Gebäude genau so wie vor zehn Jahren geplant umzusetzen, beschlossen die Bauherrschaft und BGP daraus ein Testprojekt für die Integration von PV-Elementen in die Fassade zu machen. Das Konzept des Gesamtareals basiert auf einem modularen Prinzip, das aus drei verschiedenen Gebäudetypen unterschiedlicher Grösse besteht. Die punktförmigen Typen unterscheiden sich in der Grösse ihres Fussabdrucks und in ihrer Silhouette, um differenziert auf die unterschiedlichen Höhen und Volumina der Gebäude in den drei angrenzenden Strassen und der Fehlmann-Villa zu reagieren. Zugunsten des «Park-Gefühls» wurden die erlaubten Gebäudehöhen und die Ausnützung nicht ausgereizt. Der akzentuierte Sockel der schwarzen Kuben markiert die Schnittstelle zwischen Gebäude und Park, zwischen privat und kollektiv.

Projektierung

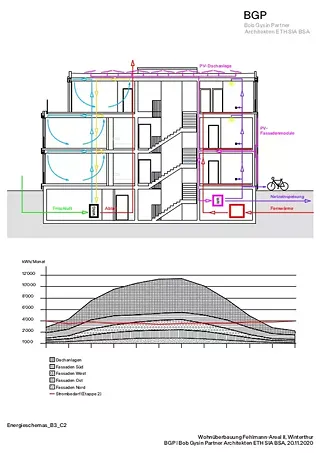

Beinahe alle der 14 neuen Mietwohnungen öffnen sich auf drei Seiten zum Aussenraum und vermitteln der Bewohnerschaft das Gefühl, im Grünen zu wohnen. Die Grundrisse reagieren von Geschoss zu Geschoss spezifisch auf die gebaute und gewachsene Umgebung, sodass der jahres- und tageszeitliche Wechsel der Atmosphäre im Park den Charakter der Wohnungen prägt und von den Bewohnern im Innenraum miterlebt wird. Wie die Bauten aus der ersten Etappe basieren die neuen Gebäude auf einem einfachen strukturellen Grundprinzip mit einem zentralen Treppenhaus. Die Fenster sind geschossweise versetzt angeordnet, um eine subtile Variation in der Fassade zu generieren. Die Fassade übernimmt eine Vielzahl von Aufgaben: Schutz, Klimaregulierung, Repräsentation, Identifikation. Es war ein zentrales Anliegen, dass die Produktion von elektrischer Energie als zusätzliche Eigenschaft hinzukommt und einen beinahe nahtlosen Anschluss an die Bestandsbauten zulässt, ohne die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten der Überbauung zu mindern. Im Vorfeld massen die Elektroingenieure während einer Woche den Strombedarf in den bestehenden Häusern der Siedlung. Die morgend- und abendlichen Bedarfsspitzen der Wohnhäuser werden durch die in der Fassade platzierten vertikalen PV-Module optimal abgedeckt, besser als durch eine Dachanlage. Das Energiekonzept betrachtet das Gebäude jedoch als Gesamtsystem und beruht auf mehr als der solaren Stromproduktion.

Realisierung

Für den studienhaften Einsatz von Photovoltaikelementen fanden die Bauherrschaft und ideale Voraussetzungen vor: eine vorteilhafte Lage, trotz Baumbestand wenig Verschattung aus der Umgebung und Bestandsbauten mit schwarz glänzenden Fassaden. Nichtsdestotrotz mussten Leistung, Kosten, die Platzierung der Elemente und die Gestaltung genau untereinander austariert werden.

Besonderheiten

Ästhetik von Solararchitektur: Da das äussere Erscheinungsbild der Neubauten bereits 10 Jahre früher und ohne eine Nutzung von Solarenergie festgelegt wurde, zeigt das Projekt exemplarisch, dass der Einsatz von PV-Elementen in der Fassade keine gestalterisch unüberwindbare Hürde ist.

Ausbaufähig: Um den Eigenverbrauch des Stroms zu erhöhen, gibt es Ladestationen für Elektroautos und -velos sowie einen Anschluss für den späteren Einbau eines Speichers.

Second Life: Da die Fenster in der ersten Etappe mangelhaft verbaut wurden, hat die Bauherrschaft beschlossen, diese

zeitgleich zu den Neubauten zu ersetzen. Die Architekten team crclr aus Berlin machen aus dem Mangel eine Tugend und verwenden die Fenster für ein Aufstockungsprojekt wieder.