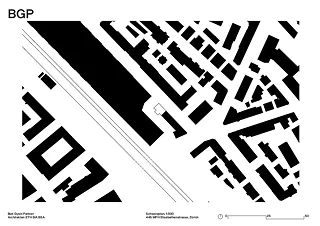

Gemeinnützige Wohnungen Elisabethenstrasse

8004 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 18. April 2023

Bob Gysin Partner AG

Teilnahme am Swiss Arc Award 2023

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Das Mehrfamilienhaus in Zürich Wiedikon aus dem Jahr 1896 wurde saniert und erweitert, um bezahlbaren städtischen Wohnraum zu erhalten. Die Entwurfsidee würdigt die Geschichte des Gebäudes und nutzt durch die architektonischen Eingriffe das Potenzial der Brandmauer und der Hoffassade.

Ausgangslage

Das siebengeschossige Mehrfamilienhaus, das an das Tramdepot in Zürich Wiedikon angrenzt, wurde im Jahr 1896 errichtet und wies einen grossen Sanierungsbedarf auf. 2018 erstellte BGP für die Stiftung Bauen und Wohnen ein Sanierungskonzept in Form einer Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, den bezahlbaren Wohnraum zu bewahren und besser nutzbar zu machen. Das Umbauprojekt sollte eine höhere Belegungsdichte ermöglichen, die Wohnqualität verbessern und trotz anspruchsvoller Voraussetzungen wie der denkmalgeschützten Bausubstanz und geringen Anzahl Wohnungen die Sanierungskosten niedrig halten.

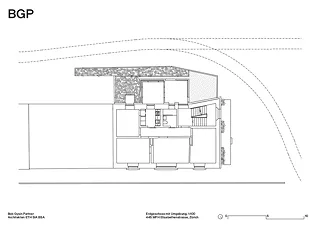

Entwurfsidee

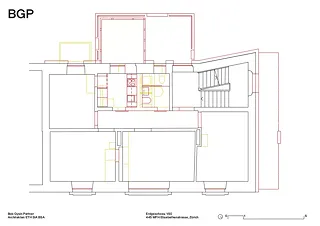

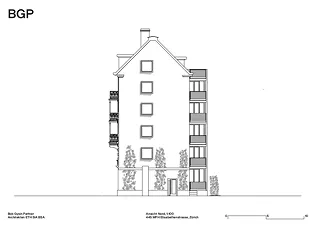

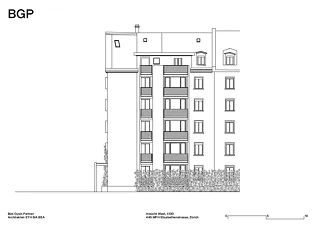

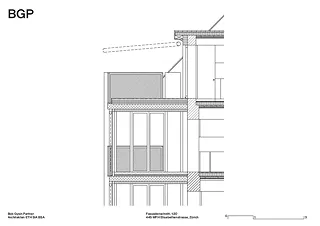

Die Sanierung und der Erhalt der historischen Bausubstanz würdigen die Geschichte des Gebäudes. Die Strassenfassade wurde so weit wie möglich in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Dabei wurden die Oberflächen saniert, die Balkone statisch ertüchtigt und die Fenster ersetzt und mit einem Sonnenschutz versehen. Das Potenzial der Brandmauer und der Hoffassade hingegen wird für die Gestaltung, das Stadtklima und die Erweiterung des Wohnraums genutzt. Eine selbsttragende Erker- und Loggiakonstruktion erweitert die Nutzfläche zum Hof, während Fenster sowie ein neues Vordach die Brandmauer strukturieren.

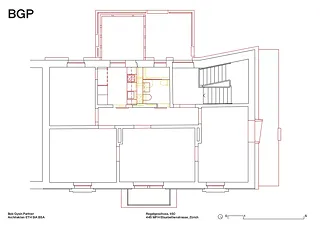

Die Grundriss-Struktur der 1-Späner-Typologie besteht aus einer Abfolge von kleinen, aber gut möblierbaren Raumkammern. Der 18 Quadratmeter grosse Anbau erweitert die Küche zur Wohnküche, sodass die restlichen vier Zimmer als Individualräume genutzt werden können. Die inneren Qualitäten des Gebäudes wurden erhalten und lediglich die Nasszelle und Küchen umfassend saniert. Die Einbauten sind dabei als «Inlay» in den Bestand eingebaut und zeigen sich auch in der Material- und Farbgebung als eigenständiges neues Element. Die Wohnräume bleiben weitestgehend unverändert oder wurden auf den bauzeitlichen Zustand rückgebaut. Die Atmosphäre der Wohnungen ist geprägt durch das Zusammenspiel zwischen der einfachen, minimalistischen Form- und Materialsprache der neuen Elemente und jener der Gründerzeit.

Projektierung

Begrenzter Raum erfordert anpassungsfähige Lösungen für multifunktionale Räume. Die Schreinereinbauten wurden so konzipiert, dass die Schiebe- und Drehtüren des «Inlays» verschiedene Bewegungs- und Raumflüsse ermöglichen. Dabei wurden die kräftigen Grün- und Rottöne der Bestandsfassaden aufgegriffen und in den neuen Schreinereinbauten sowie den Küchen- und Badoberflächen in zarten Nuancen wiederholt.

Die Zimmer mit teilweise bauzeitlichen Fischgrat-Parkettböden und Täfern wurden zurückhaltend in Weiss und lichtgrau gestaltet. Die Patina und Gebrauchsspuren an den historischen Oberflächen im Treppenhaus und an den Parkettböden bleiben gewollt sicht- und spürbar. Die selbsttragende Erkerkonstruktion aus Sichtbeton hingegen setzt sich von der reichen Ausgestaltung des Bestands aus der Gründerzeit mit seiner rohen Materialität ab.

Dämmmassnahmen wurden im Bereich des Daches sowie der Hof- und Stirnfassaden ergriffen und alte Fenster ersetzt. Neue Fenster und eine Fassadenbegrünung sorgen nicht nur für eine städtebauliche Aufwertung der Brandwand, sondern leisten auch einen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas. Die asymmetrische Ausbildung der Fensterleibung der Fenster ermöglicht dabei einen ungestörten Ausblick, ohne dass ein Sonnenschutz erforderlich ist. Die Gasheizung wurde durch eine Luft-Luft-Wärmepumpe ersetzt, was zu einer Energieersparnis von rund 80 Prozent führte.

Besonderheiten

Die städtebauliche Einbindung in die Umgebung, die Erweiterung des Wohnraums und der Umgang mit denkmalgeschützter Bausubstanz machen dieses Projekt zu einem Vorzeigebeispiel für innere Verdichtung und den Erhalt bezahlbaren Wohnraums im städtischen Kontext. Eine weitere Besonderheit dieses Projektes ist die Berücksichtigung von Suffizienz-Aspekten: Die Wohnfläche pro Person beträgt zwischen 21 und 28 Quadratmeter. Ziel der Reduktion des Wohnflächenbedarfs ist eine insgesamt effizientere Nutzung verschiedenster Ressourcen.