Klanghaus Toggenburg

9658 Alt St. Johann,

Schweiz

Veröffentlicht am 22. August 2025

Meili, Peter & Partner Architekten AG + Staufer & Hasler Architekten AG

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

Nach langer Planung konnte das Klanghaus Toggenburg im Mai 2025 eröffnet werden. Es präsentiert sich als «begehbares Instrument», das Hörwillige in eine wundersame Welt akustischer Emissionen entführt. Regionale Tradition, internationale Tonkunst und Klangexperimente treffen sich in einem ungewöhnlichen Bauwerk.

Zwischen Kultur und Geografie besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. Im neuen Klanghaus wird dieser besonders greifbar: Es spiegelt die Empfindungswelt des Toggenburgs wider und ist zugleich ein Versuch, das touristisch bislang eher als Geheimtipp gehandelte Tal stärker auf der touristischen Landkarte zu verankern.

Denn die Region ist landschaftlich überaus reizvoll. Der Name der Talschaft rührt von einem längst ausgestorbenen Adelsgeschlecht und deren Stammsitz her. Um seine politische Zugehörigkeit wurde in der ferneren Vergangenheit oft gestritten. Das vergleichsweise weite, mit natürlichen Terrassen versehene Haupttal wird von der Thur durchflossen. Im oberen Teil, wo sich das Klanghaus auf dem Gebiet der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann befindet, verläuft das Tal von Ost nach West, zwischen den Hochgebirgsketten des Alpstein und der Churfirsten. Weil das Toggenburg während der Wintersportsaison von jenen, die aus der Region Zürich ins Bündnerland fahren, gerne als Ausweichroute jenseits der Churfirsten genutzt wird, wenn die Autobahn entlang des Walensees verstopft ist, gilt das Tal den meisten dennoch nur als «Ort am Wegrand». Das Klanghaus ist eine von verschiedenen Massnahmen, diese Wahrnehmung zu verändern.

Traditionell wird im Toggenburg Alpwirtschaft betrieben. Die kulturelle Verwandtschaft zu Nachbarregionen, wie etwa dem Appenzellerland, ist evident. An den Wasserläufen siedelten sich Industriebetriebe an, seit dem 20. Jahrhundert bemühte sich die Talschaft auch um den Tourismus, wobei man schwerpunktmässig vor allem inländische beziehungsweise regionale Kundschaft im Visier hatte. Mit der fortschreitenden Deindustrialisierung und dem allgemeinen Strukturwandel ging die Suche nach einer aktualisierten Fremdenverkehrsidentität einher. Sie löste in den vergangenen Jahren zahlreiche Aktivitäten aus. So ist das Entstehen des Klanghauses als Teil einer gemeinschaftlichen Anstrengung zu sehen, dem Toggenburg eine zeitgemässe Identität zu verleihen und es auch ökonomisch fit für die Zukunft zu machen.

Geräuschvoller Aktivismus

Initiator und eigentlicher Schöpfer des Klanghauses Toggenburg ist der Primarlehrer Peter Roth, der lange die Gesamtschule Bühl in der Gemeinde Nesslau von Wildhaus rund 15 Kilometer talabwärts gelegen, leitete: «Zwischen 1968 und 1973 holte ich mir in Zürich das Handwerk als Musiker, die Vision einer gerechten und friedlichen Welt, die Einsicht, dass wir ökologisch über unsere Verhältnisse leben, und spürte meine Faszination für das Thema Klang», schreibt er auf seiner Website. Diese Visionen und Einsichten aus Zürich waren ausschlaggebend für die Schaffung der Stiftung Klangwelten im Toggenburg. Ihr Ziel ist es, die lebendige musikalische Tradition der Talschaft zu vermitteln. Zum Angebot der Stiftung gehören unter anderem die Klangschmiede in Alt St. Johann, wo traditionelle Schellen hergestellt werden und der Klangweg: Dieser führt von der Alp Sellamatt über den Iltios und um den Schwendisee ins Wildhauser Oberdorf. Unterwegs trifft das Wandervolk auf 27 Skulpturen, mit denen Klang erlebbar ist.

Das Klanghauses Toggenburg liegt am Nordufer des Schwendisees. Der Teich – eigentlich sind es zwei miteinander verbundene – befindet sich an der südlichen Talflanke oberhalb von Wildhaus auf 1160 Metern Höhe. Er liegt in einer Mulde zwischen den Bergzügen Gamserrugg und Chäserrugg. Peter Roth und Gleichgesinnte kauften hier 1993 das etwas heruntergewirtschaftete Hotel Seegüetli aus den 1930er-Jahren, verwandelten es in ein Kulturhotel und veranstalteten Klangkurse. Das Hotel musste nun dem Klanghaus weichen. Der Ersatzneubau liefert der Ursprungsidee Peter Roths eine dem Ort und dem Thema angemessene architektonische Entsprechung.

Der Weg zum schliesslich realisierten Bauwerk war allerdings dornig. Der Kanton wurde als Finanzierer ins Boot geholt. Er ist jetzt auch der Eigentümer des Klanghauses. 2008 erteilte die St. Galler Regierung Peter Zumthor einen Direktauftrag für die Planung des Gebäudes über drei Millionen Franken. Das Verwaltungsgericht pfiff ihn allerdings zurück, weil der Kanton das öffentliche Vergaberecht missachtet hatte. Es reagierte auf Rekurse von Architekt*innen und Architekturverbänden aus der Region St. Gallen. Im Jahr 2010 wurde dann ein Thesenwettbewerb durchgeführt, an dem sich Peter Zumthor nicht beteiligte. Das Rennen machte das Zürcher Architekturbüro Meili, Peter. Bedingt durch Marcel Meilis schwere Erkrankung waren ab 2012 Staufer & Hasler aus Frauenfeld an der Entwurfsarbeit beteiligt. Nachdem im St. Galler Kantonsrat 2016 fünf Stimmen für die erste Vorlage des Klanghauses fehlten, wurde das Konzept überarbeitet. Am 30. Juni 2019 bewilligten die St. Galler Stimmbürger mit 53,7 Prozent Ja-Stimmen den benötigten Baukredit von CHF 22,3 Millionen. Der Kanton beteuerte, dass das grundlegend überarbeitete Betriebskonzept auf die gesamte Region ausgerichtet sei. «Das Klanghaus steht nicht alleine in der Landschaft», versicherte er den Bürger*innen in der Abstimmungsbroschüre. Dank der Ausrichtung auf das Thema Klang sei der Bau in sein Umfeld eingebunden und trage dazu bei, den sanften Tourismus im Toggenburg nachhaltig zu fördern. Entscheidend für das Volks-Ja war die Errichtung eines Fonds mit Spenden von Privaten und Institutionen, welcher den Betrieb des Klanghauses langfristig sichert. Nach Marcel Meilis Tod im selben Jahr vollendeten Staufer & Hasler das Projekt, wobei sie versuchten, es in Meilis Sinne umzusetzen.

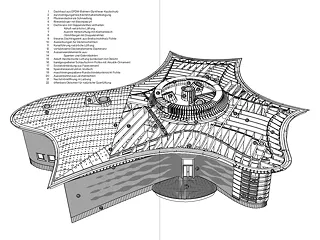

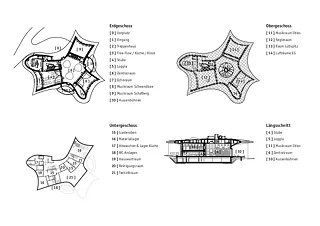

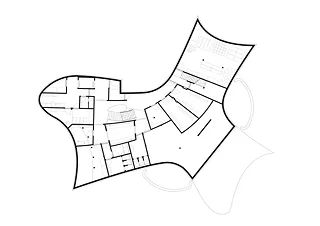

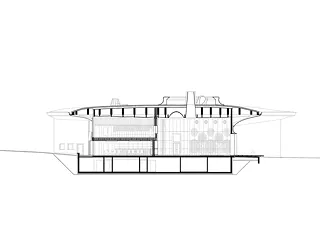

Hölzerne Parabolwände

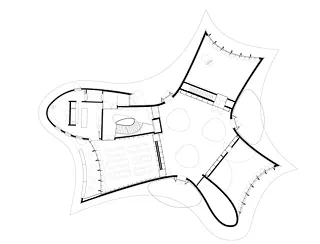

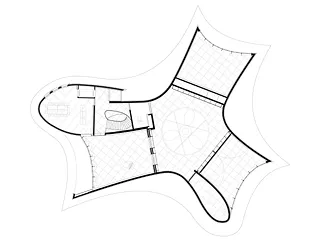

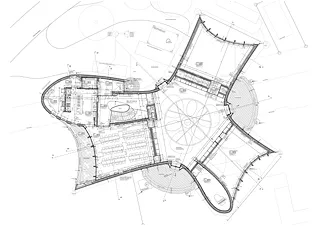

Das zweigeschossige, unterkellerte Klanghaus steht als Solitär auf einer sanften Kuppe zwischen dem Weiher und dem Hang, der nach Wildhaus hinabführt. Über dem Boden handelt es sich um einen Bau aus heimischem Holz. Die umlaufende Traufe des vorkragenden, sanft geneigten, wie ein Hut wirkenden Dachs zeichnet den Verlauf der Fassaden nach. Diese bestehen aus sechs konkaven Wand- und Fensterpartien, die an vier Orten im spitzen Winkel zusammentreffen und an zwei Stellen mit engen Rundungen verbunden sind. Ein ringförmiger Kranz im Zentrum des Gebäudes bildet die höchste Stelle des Dachs. In ihm befindet sich eine Gruppe unterschiedlich gerichteter Oberlichterer und dient er mit integrierten Klappen auch der Lüftung.

Das Hauptgeschoss, das sich von diesem Zentrum in drei Richtungen ausdehnt, wirkt im Grundriss entfernt wie eine Hommage an Le Corbusiers Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp. Allerdings etabliert das Klanghaus eine engere Verbindung zwischen dem Innenraum und seiner Umgebung. Beide durchdringen sich auf verschiedenartige Weisen. Die senkrecht aufstrebenden Aussenwände aus sechs Zentimeter dicken, stehenden Holzbohlen, die mit einer Art Gelenk verbunden sind, bilden Buchten. Sie sollen die «für viele Volksmusiken konstituierenden Geräusche der Landschaft für Freilichtmusik sammeln und die Musik in der Landschaft verstärken», wie in einer Beschreibung von Meili, Peter nachzulesen ist. Das Innere enthält Resonanzkammern. «Die Tore mit diesen Kammern können geöffnet werden, die Kammern verschlossen, sodass der Raum über eine vielfältige, einstellbare, durch Musik erforschbare akustische Topografie verfügt», schrieb Marcel Meili.

Die Fassaden wie auch die Innenverkleidung der Räume bestehen aus Holz: aussen mit ortstypischen Fichtenschindeln, innen mit Buchenholztäfelungen. Diskrete Farbakzente liefern die strahlend weissen Fenster und ochsenblutrote Verzierungen. Zahlreiche dekorative Elemente geben dem Klanghaus Charakter und untermalen den Nutzungszweck. Die Schindeln der Fassaden sind in Wellenlinien angeordnet. Sie symbolisieren gemäss Astrid Stauffer den im Haus stattfindenden Kulturtransfer. Die Architektin beschreibt diese im vor wenigen Wochen erschienen Buch «Resonanzen. Klanghaus Toggenburg» als «visuelle Akustik»: Das Bild der Schallwellen soll über die Augen die Ohren öffnen. Das Treppengeländer wurde mit Holzstäben ausgeführt, die an die Stäbe eines Xylofons erinnern. Dekorative Elemente mit einem akustischen Zweck sind die Resonanzwände und insbesondere das sogenannte Isfahan-Tor, ein riesiger zweiflügeliger Raumtrenner mit den erwähnten Resonanzkammern. Wird es geöffnet, erfolgt eine Erweiterung des Zentralraums in Richtung des Schwendisees. Die Oberflächen wurden perforiert mit grossen, kreisrunden Zierelementen. Sie erinnern sowohl an die Stickereitradition der Ostschweiz wie auch an Laubsägearbeiten im Heimatstil des 19. Jahrhunderts. Die Architekt*innen selber nennen als Referenz die Öffnungen in Hackbrettern – einem im Toggenburg beliebten Saiteninstrument. Die Perforationen modulieren den Schall, der in die Tiefe der Wand dringt und erst dort reflektiert wird. Vorbild für diese Massnahme war ein Saal im Ali Qapu Palast in Isfahan, in dem ähnliche ornamentierte Resonanzkammern zu bewundern sind. Topfdeckelrohlinge zieren die Eingangstür und dienen auf dem Dach als Schneefänger. Regentropfen oder auch Fingerknöchel können diese Architektur zum Klingen bringen.

Architektur im Dienste des Klangs

Das Klanghaus hat insofern einen beinahe sakralen Charakter, als die ganze Architektur der Produktion und der Rezeption von Klang untergeordnet ist. Der diskrete Eingang befindet sich in einem Wandversatz der nach Norden orientierten Fassadenbucht. Er führt nach einer 90-Grad-Drehung nach links ins Treppenhaus und nach einer weiteren in den zenital belichteten Zentralraum, der sich bis zum Dach erstreckt. Er ist das Herzstück des Klanghauses und eignet sich mit seinen gestaltbaren, variablen Akustikelementen für Klangexperimente und die musikalische Arbeit in verschiedensten Besetzungen. Von hier gibt es Zugänge zu drei akustisch bespielbaren Buchten im Freien. Zwischen ihnen liegen Türen, die zu den Sälen in den Seitenflügeln führen. Alle laufen auf eine jeweils ebenfalls konkav geschwungene Fensterfront zu, die sich über die ganze Breite öffnen lässt und Blicke in unterschiedliche Ausschnitte der Landschaft freigibt.

Die Klangspiegel in den drei Wänden des Zentralraums resonieren (ungedämpft) oder reflektieren (gedämpft). Resonanzfelder im Hohlboden bieten weitere Resonanzräume zum Bödele (traditioneller regionaler Werbetanz – rhythmisches Schlagen, Klopfen und Stampfen mit den Füssen im Takt zur Musik, ähnlich wie beim Schuhplattler oder Stepptanz) oder für Musikinstrumente aller Art.

Halb rechts erhebt sich das Isfahan-Tor mit integrierter Tür. Hinter ihm liegt der Schwendiseeraum, der sich insbesondere für Vokal- oder Instrumentalensembles eignet. Halb links geht es in den Schafbergraum. In der Trennwand zu ihm verläuft eine Treppe ins Untergeschoss, das die meisten dienenden Räume inklusive Toiletten aufnimmt. Der Schafbergraum ist vom Zentralraum akustisch so abgetrennt, dass Proben von Formationen mit intensiver Lautstärke wie Blechbläsern und Perkussion stattfinden können. Die komplett verglaste Front bietet einen Panoramablick auf den Schafberg und den Säntis.

Rechts des Zentralraums öffnet sich im dritten, nach Westen orientierten Flügel die Stube. In ihr geht es nicht nur um Akustik, sondern ganz allgemein ums leibliche Wohl. Hier kann die gastronomische Versorgung während Veranstaltungen aller Art organisiert werden. Es gibt einen direkten Zugang zu Kiosk und Buffet, die sich in einer der gerundeten Ecke befinden. Eine Terrasse vor der Stube lädt dazu ein, draussen zu verweilen. In der zweiten gerundeten Ecke im Grundriss, links vom Schwendiseeraum, ist der fensterlose Echoraum untergebracht. Es handelt sich um einen kleinen Experimentalraum, der wie der Zentralraum zenital mit Tageslicht versorgt wird. Im Obergeschoss befindet sich über der Stube der Iltiosraum, der sich besonders für Gesang eignet, und über dem Kiosk der loungeartige Raum Lütispitz sowie ein Regieraum für den direkt einsehbaren Zentralraum. Die Räume können übrigens auch für private oder kommerzielle Anlässe gemietet werden.

In einer Zeit, in der zahlreiche Menschen mit Kopfhörern durch den Alltag gehen, ist das Klanghaus ein interessantes, fast schon provokatives Angebot, das einlädt, sich wieder auf die verschiedenen, mitunter leisen und unscheinbaren Töne und Geräusche unserer Umwelt einzulassen, und das zusätzlich – rahmend wie eine Serie gebauter Passepartouts – die landschaftlichen Schönheiten des Toggenburgs herausarbeitet.

Es wird sich zeigen, ob der Betrieb der Architektur gerecht wird. Vorerst setzt man bei den Veranstaltungen auf einen Mix aus Exotischem und Vertrautem, zugleich aber wenig Bewusstem. Vom Gesang der Samen ging es im August zum Johle und Gradhebe, zum Schellenschlag von Julian Sartorius und dann zum Treffen mit Klängen aus Kenia. Damit ist das Klanghaus nicht nur ein Instrument zur Sensibilisierung für das Lokale, sondern zugleich auch ein Fenster in die Welt.

Der Text wurde von Manuel Pestalozzi für das Arc Mag 2025–5 «Neue Narrationen» verfasst. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen