Die Gemeinschaft im Fokus – Rückblick auf den Arc Afterwork in Lausanne

Eine Strasse, ein Flur, eine Terrasse, ein Laubengang, ein Innenhof – clever gestaltet können scheinbar simple architektonische Elemente die soziale Interaktion in einem Gebäude wesentlich stimulieren. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn mit kleinen Budgets und mit wenig Fläche operiert werden muss. Beim Arc Afterwork im Olympischen Museum Lausanne stand am 27. August 2025 der Wert einer guten Gestaltung gemeinschaftlich genutzter, halböffentlicher Räume im Mittelpunkt der Diskussion.

Théo Bellmann, Vincent Mas Dubrec, Arnaud Michelet, Nicolas de Courten, Katrien Vertenten, Zoé Géhin, Rafael Eloi, Guillaume Schobinger und Lya Blanc bei der gemeinsamen Diskussion mit dem Publikum (von links nach rechts) | Foto: Pedro Gutierrez Fernández

Gemeinschaftlich genutzten Räumen sollte im Architekturdiskurs besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden – insbesondere dann, wenn grosse und dichte Siedlungsbauten verwirklicht werden. Um mögliche räumliche und architektonische Strategien zu bergen, trafen sich in Lausanne rund hundert Architekt*innen. Neun Gäste – eingeführt von Swiss Arc Redaktor Dane Tritz – stellten ihre Projekte vor und diskutierten sie abschliessend gemeinsam mit dem Publikum. Lya Blanc (Tribu architecture), Zoé Géhin (apaar), Arnaud Michelet (En-Dehors), Katrien Vertenten (Nomos Architectes), Théo Bellmann (Labac), Vincent Mas Dubrec (dl-a), Rafael Eloi (meier + associés), Guillaume Schobinger (Itten + Brechbühl) und Nicolas de Courten (Nicolas de Courten Architectes) nutzten ein dynamisches Format, bei dem jeweils 20 Folien für je 20 Sekunden gezeigt wurden.

Dialog als Tugend

«Sind die Bauherrschaften bei diesem Thema flexibel genug?» lautete eine Frage aus dem Publikum und: «Muss ein Entwurf Raum für Fantasie lassen?» Bei der Diskussion wurde deutlich, dass zwischen allen Beteiligten eines Bauprojekts kontinuierliche Abstimmungen nötig sind, wenn möglichst viel Gemeinschaft und Interaktion durch die Architektur stimuliert werden soll. Alle auf der Bühne vertretenen Architekt*innen betonten zudem den Wert des Dialogs mit den Bewohner*innen – insbesondere, wenn eine öffentliche Institution als Bauherrschaft involviert ist.

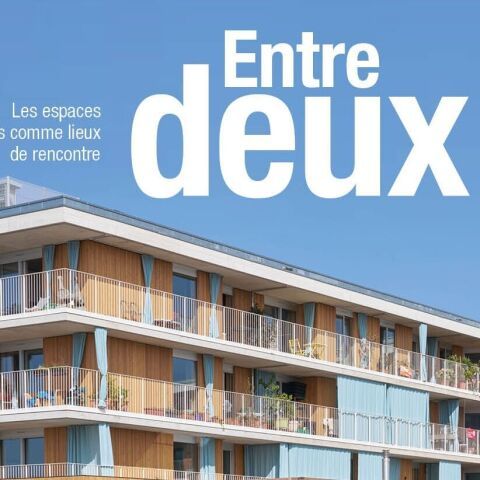

Was oft als nebensächliches architektonisches Element gilt, kann in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung erhalten: Balkone und Laubengänge können als Begegnungsorte und Treffpunkte dienen – etwa wie im Fall der Genossenschaft «du Bled» im Lausanner Ökoquartier Les Plaines-du-Loup. Ebenfalls deutlich wurde: Im Idealfall können die Bewohnenden einer Siedlung das Mass an Gemeinschaft und Privatheit selber justieren. Bei Bled ist das beispielsweise mit Vorhängen möglich, mit denen man die halböffentlichen Bereiche temporär zonieren kann.

Nicolas de Courten | Foto: Pedro Gutierrez Fernández

Interaktion räumlich orchestrieren

Um Gemeinschaft zu stimulieren, loteten die Architekt*innen sowohl die Potenziale der Bewegungsflächen in den Gebäuden als auch die der umliegenden Freiräume aus – selbst wenn diese kompakt sind. Zum Beispiel wurde ein Projekt präsentiert, bei dem entlang einer Strasse am Rand des Genfer Parks Les Minoteries Betonelemente als Spielgeräte und Möbel wiederverwendet wurden. Noch weiter ging man im Wallis: Die seit über dreissig Jahren stillgelegte Kläranlage von Aproz wurde in einen Kinderspielplatz verwandelt – ein Beispiel dafür, wie selbst sperrig erscheinende Bestandsbauten an neue Nutzungen angepasst werden können. (Siehe hierzu auch: Arc Mag 2025–5, S. 106–115.) Sowohl die Re-Use- und Umnutzungsprojekte als auch die Neubauten zeugen vom Einfallsreichtum der Schweizer Architekt*innen, ungenutzte oder dienende Flächen zu Katalysatoren für soziale Interaktionen zu verwandeln. In den Vorträgen wurde deutlich, welch grosses Potenzial in halböffentlichen Räumen schlummert. Das zeigt sich auch bei der Renovation öffentlicher Gebäude – etwa des Pâquis in Genf. Die Schule bekam von den Architekt*innen ein sensibles Fresh-Up, bei dem die Gemeinschaftsbereiche neu orchestriert wurden, der ursprüngliche architektonische Charakter jedoch weitestgehend erhalten blieb. Der Pausenhof wurde von einem verschlossenen Areal in einen offenen Platz für das Quartier verwandelt – und belebt so das öffentliche Leben im Herzen der Stadt neu.

Die soziale Dimension stärken

Alle Referierenden waren sich einig: Die soziale Dimension der Architektur kann gestärkt werden, wenn man sich von gängigen Mustern löst und versucht, die Aneignung der Räume durch ihre Nutzer*innen in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu muss es den Architekt*innen gelingen, auch die Bauherrschaften zu überzeugen, einen gewissen Mehraufwand in Kauf zu nehmen. Dass sich dies lohnt, war die klare Erkenntnis des Abends in Lausanne.

Der Text wurde in Swiss Arc Award Mag 2026–1 erstveröffentlicht. Bestellen Sie Ihr Exemplar hier.