Felix Lehner, Pamela Rosenkranz und Miroslav Šik gewinnen 2025 den Prix Meret Oppenheim

Die Gewinner*innen des angesehenen Kunstpreises Prix Meret Oppenheim für das Jahr 2025 stehen fest. Das Bundesamt für Kultur (BAK) ehrt mit dieser Auszeichnung bereits zum 25. Mal herausragende Leistungen in den Bereichen bildende Kunst, Architektur, Design und Kunstvermittlung. Präsentiert werden vielfältige und innovative Talente der Schweizer Kunstszene. In diesem Jahr wurden mit Miroslav Šik, Pamela Rosenkranz und Felix Lehner drei bemerkenswerte Persönlichkeiten für ihre bedeutenden Beiträge und wegweisenden Ansätze in ihren jeweiligen Disziplinen ausgezeichnet. Wir stellen sie vor.

Der Gussexperte

Im Sittertal am Stadtrand von St. Gallen befindet sich auf dem Areal einer ehemaligen Textilfärberei ein internationales Zentrum für Kunst und Produktion. Dazu gehören die Kunstgiesserei St. Gallen, die Stiftung Sitterwerk und das Kesselhaus Josephsohn. Die Besonderheit des Orts mit seiner unprätentiösen Atmosphäre beruht im Nebeneinander von traditionellem Handwerk und neuesten Technologien, künstlerischer Auseinandersetzung und ungewöhnlichem Materialwissen. Die Kombination von Konzentration und angeregtem Austausch zeichnet den Ort aus. Der über die Jahre gewachsene Organismus – eine Art zeitgenössische und zukunftsweisende Bauhütte – ist insbesondere das Werk von Felix Lehner (*1960 in St. Gallen) und umfasst einerseits einen pulsierenden Produktionsbetrieb und andererseits eine Kunstbibliothek, ein Materialarchiv, Ateliers für Gastkünstlerinnen und -künstler sowie Räumlichkeiten zur Präsentation. Heute arbeiten in den verschiedenen Bereichen rund hundert Spezialist*innen unterschiedlicher Berufsgattungen in enger Kollaboration mit Künstler*innen aus aller Welt.

Als Felix Lehner 1983 in Beinwil am See die eigene Kunstgiesserei eröffnete, war er 22 Jahre alt. Dass er Kunstgiesser werden wollte, wusste er bereits als Schüler. Da es damals keine Ausbildung zum Kunstgiesser gab und er auf keinen Fall in eine Industriegiesserei wollte, machte er zuerst eine Buchhändlerlehre. Danach erarbeitete er sich das Handwerk des Giessens und seine theoretischen Grundlagen abgesehen von eineinhalb Jahren Tätigkeit als Hilfsarbeiter in einer Kunstgiesserei weitgehend autodidaktisch. Heute leitet Felix Lehner mit der 1994 nach St. Gallen verlegten Kunstgiesserei ein Unternehmen mit rund achtzig Mitarbeitenden sowie eine Tochterfirma in Shanghai. Die oft unkonventionellen Wege der Herstellung entwickeln Felix Lehner und sein engagiertes Team stets in engem Austausch und einer Art Komplizenschaft mit den auftraggebenden Kunstschaffenden.

Einen besonderen Stellenwert in diesem schöpferischen Konglomerat nimmt der Bildhauer Hans Josephsohn (1920–2012) ein. Die freundschaftlich verbundene Zusammenarbeit beruht auf Felix Lehners wegweisender Begegnung mit dessen Werk noch während seiner Ausbildung zum Buchhändler in den 1970er-Jahren. Der erste Bronzeguss in der eigenen Giesserei war denn auch ein Relief von Josephsohn. Das 2004 eröffnete Kesselhaus Josephsohn ist Ausstellungsraum, Galerie und Nachlassverwaltung in einem und synergetisch eng mit dem Giessereiunternehmen verbunden. Dies gilt auch für die 2006 gegründete gemeinnützige Stiftung Sitterwerk mit Kunstbibliothek, Werkstoffarchiv und Atelierhaus. Diese sich gegenseitig kongenial befruchtenden Verbindungen von Buch, Material, dynamischer Ordnung und der aktiven Auseinandersetzung zu Themen der Nachhaltigkeit schätzen nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern auch Forschende, Museen, Architektinnen und Architekten. Aus einer scheinbar utopischen Vorstellung heraus ist so ein wichtiger Ort für Kultur und Gesellschaft entstanden. (Wer mehr über die Stiftung Sitterwerk lesen möchte, dem empfehlen wir den Beitrag zum Atelier Jim Dine.)

Körper und Kunst

Pamela Rosenkranz (*1979 in Altdorf) untersucht in ihren Arbeiten die Materialität und die biochemischen Prozesse, die unser Verhalten und unsere Wahrnehmung beeinflussen. Sie erforscht mit ihrer Kunst die Schnittstellen zwischen Natur und Künstlichkeit und hinterfragt, welchen Platz das Menschsein in diesen Beziehungen einnimmt.

Mit ihrer Installation Our Product (2015) bei der 56. Kunstbiennale von Venedig, wo sie die Schweiz vertrat, verwandelte sie den Schweizer Pavillon in ein multisensorisches Erlebnis. Der Raum war gefüllt mit einer rosa, viskosen Flüssigkeit und durchzogen von einem eigens entwickelten Duft. Im Zusammenspiel mit Audio- und Lichtarbeiten liess sie die Grenzen zwischen Körper, Identität und Umwelt verschwimmen. Die Arbeit untersuchte, wie Wahrnehmung durch kulturelle und chemische Einflüsse geformt wird, und demonstrierte Rosenkranzʼ Fähigkeit, ihr Publikum sinnlich und intellektuell zu fesseln.

Rosenkranz verwendet Materialien, die den menschlichen Körper und seine Verbindung zur natürlichen Welt reflektieren. Ihre Serie Firm Being (seit 2009) zeigt PET-Wasserflaschen mit hautfarbenem Silikon und thematisiert Reinheit, Identität und die Kommerzialisierung natürlicher Ressourcen. Die Alien Blue Windows (seit 2017) spielen mit einem leuchtenden RGB-Blau, das an Ozeane und die religiöse Symbolik des Himmels erinnert. Durch die Manipulation solch elementarer Farben setzt sie sich damit auseinander, wie biologische Evolution und kulturelle Prägung unsere ästhetischen Reaktionen formen.

In ihren Viagra Paintings (seit 2014) kombiniert sie medizinische und künstlerische Elemente: Aluminiumplatten in unterschiedlichen, gewebefarbenen Tönen spiegeln neurochemische Prozesse wider, die mit Kreativität verbunden sind. Arbeiten wie Infection (2017) verwenden synthetische Pheromone, um unsichtbare Einflüsse auf Verhalten und Wahrnehmung zu beleuchten. Mit Healer (2019) entwickelte sie die Performance einer robotischen Schlange, die alte Symbolik und biorobotische Technologien vereinte. Diese Werke, gezeigt unter anderem auf der Sharjah Biennale und dem Okayama Art Summit, beleuchten die Schnittstelle von Natur und Technologie im Anthropozän.

Das Werk von Pamela Rosenkranz ist innerhalb der zeitgenössischen Kunstproduktion ein eigener und unverwechselbarer Beitrag zu dem sich seit einigen Jahren radikal verändernden philosophischen und naturwissenschaftlichen Verständnis des Menschen und der Natur.

Rosenkranz absolvierte ihr MFA an der Akademie der Bildenden Künste Bern (2004) und studierte 2010 bis 2012 an der Rijksakademie in Amsterdam. Mit Old Tree, einer leuchtend roten und pinken Skulptur, schuf sie 2023 bis 2024 eine grosse Aussenskulptur auf der New Yorker High Line. Ihre Einzelausstellung House of Meme (2021) im Kunsthaus Bregenz widmete sich der Bedeutung von Memes als kulturelle Codes im Internet. Ihre Werke sind Teil bedeutender Sammlungen, darunter das Centre Georges Pompidou und das MoMA in New York. Ab Mai 2025 werden ihre Arbeiten in einer grossen Soloshow im Stedelijk Museum in Amsterdam gezeigt.

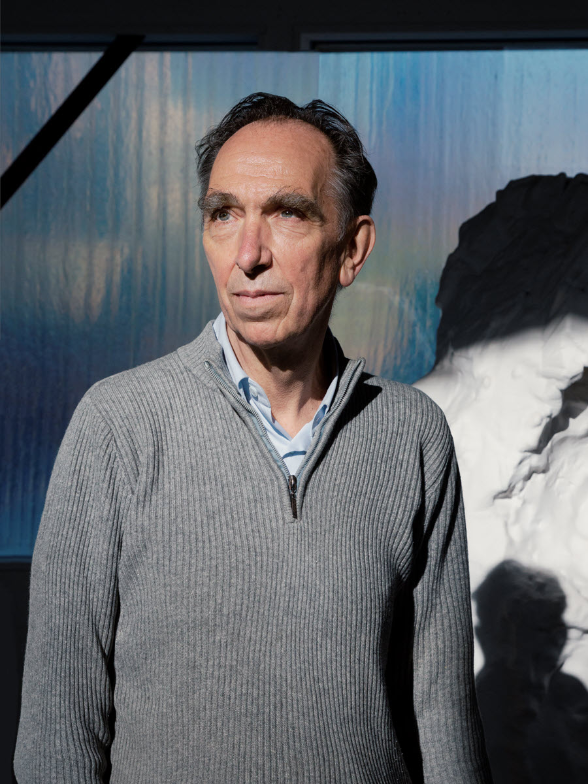

Sanfter Rebell

Die dritte Auszeichnung geht an den Architekten Miroslav Šik (*1953 in Prag). Unter dem eingängigen Begriff Analoge Architektur entwickelte er in den 1980er-Jahren an der ETH in Zürich eine folgenreiche architektonische Bewegung, welche die schweizerische Architektur und zahlreiche ihrer wichtigsten Vertreter*innen über Jahre hinweg prägen sollte. Die Strömung propagierte eine bewusste Abkehr von der klassischen Moderne, stellte aber auch eine Gegenbewegung zur intellektuellen, oft ironischen Postmoderne dar. Sie verarbeitete Einflüsse der unmittelbaren Umgebung, lokale Stimmungen und Traditionen des Bauens. In die kollektive Erinnerung der Schweizer Architekturschaffenden eingebrannt haben sich die grossformatigen, düsteren Zeichnungen von schwer einzuordnenden und in ihrer amodernen Art provozierenden Entwürfen. Die pamphletartigen Schriften von und die Interviews mit Miroslav Šik formulierten den theoretischen Hintergrund der Strömung und trugen zur grossen medialen Beachtung bei.

Nach dem Ende des akademischen Engagements an der ETH erfolgte in den frühen 1990er-Jahren der Übertritt in die architektonische Praxis. Mit dem kirchlichen Zentrum in Egg (ZH), dem Kongresszentrum La Longeraie in Morges und dem Musikerwohnhaus in Zürich entstanden erste viel beachtete Neu- und Umbauten.

Nach Lehraufträgen in Prag und an der EPF in Lausanne wurde Šik Anfang der 2000er-Jahre ordentlicher Professor an der ETH in Zürich. Vermittelt wurde eine praxisnahe, versöhnliche Architektursprache zwischen Regionalismus, Traditionalismus und Moderne, die mit der Wortschöpfung altneue Architektur beschrieben wurde. In den fast zwanzig Jahren Architekturlehre an der ETH prägte Šik weitere Generationen von Architekt*innen.

Parallel zur Lehre setzte Šik seine Vorstellungen einer altneuen Reformarchitektur in die Praxis um. Es entstanden zahlreiche Wohnbauten, Altersheime, Bildungsbauten sowie Bauten für die Kirche. Umbauten und feinfühlige Umgestaltungen von oft denkmalgeschützten Innenräumen kamen als wichtige Tätigkeitsfelder hinzu. (Einige seiner neuen Gebäude können Sie auf Swiss Arc studieren.) 2012 gestaltete Šik den Schweizer Pavillon an der Architekturbiennale in Venedig.

Seit 2018 ist Šik Professor an der Academy of Fine Arts in Prag. Nach wie vor betreibt er das Architekturbüro Šik Partner, nun zusammen mit Daniela Frei und Marc Mayor. Die Lehre und die Bauten Šiks wurden intensiv rezipiert und publiziert. Zu seinen Arbeiten sind die zwei Monografien Altneu (Luzern, 2000) sowie Miroslav Šik. Architektur 1988–2012 (Luzern, 2012) erschienen. Zu seiner Lehre ist das Buch Analoge Altneue Architektur (Luzern, 2018) erschienen. 2005 wurde Šik die Heinrich-Tessenow-Medaille und 2024 wurde der Staatspreis des tschechischen Kulturministeriums verliehen.

Auch in diesem Jahr unterstreicht der Prix Meret Oppenheim die Bedeutung der Schweizer Kunstszene und trägt dazu bei, sie international bekannt zu machen. Die Auszeichnung würdigt nicht nur die Leistungen der Künstler*innen, sondern zugleich deren bedeutende Beiträge zur Kunst- und Kulturlandschaft des Landes. Die entsprechende Preisverleihung findet am 16. Juni 2025 im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung Swiss Art Awards in Basel statt.

Schweizer Grand Prix Kunst / Meret Oppenheim 2025

Ausstellung Swiss Art Awards: 17.–22. Juni 2025

Ort: Messe Basel, Halle 1.1

Eintritt: frei