Planungs- und baubegleitendes FM: Gebäude in Funktionen denken

Welche Vorteile entstehen, wenn sich das Facility-Management bereits in der Planungsphase eines Gebäudes beteiligt? Haben Sie Beispiele dafür?

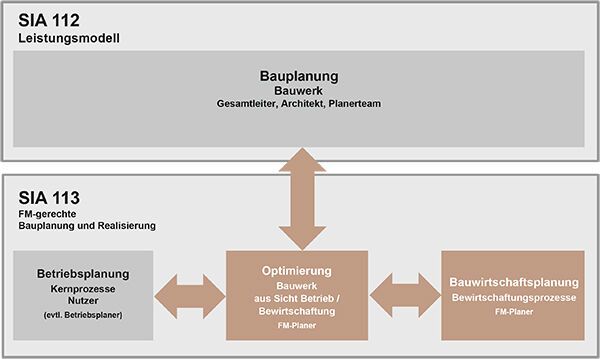

Bereits zur SIA 113 aus dem Jahre 2014 wurde das planungs- und baubegleitende Facility-Management (pbFM) empfohlen. Der SIA ist überzeugt, dass Planer das Facility-Management frühzeitig in der Planungsphase einbinden sollten.

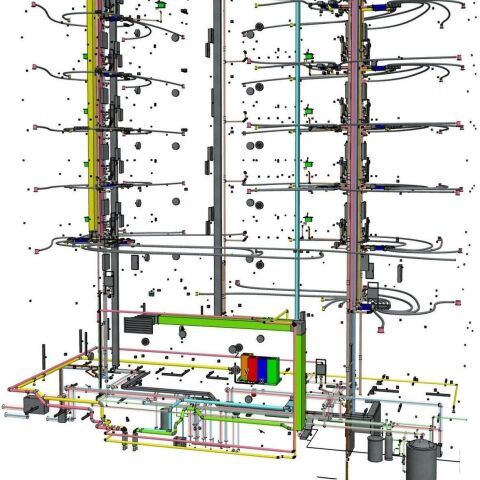

Die Methode BIM ermöglicht eine neue Art und Weise der Kommunikation. Durch BIM hat der Planer die Chance, die Anforderungen des Facility-Managements an ein Gebäude und dessen Betrieb im virtuellen Modell digital abzubilden und zu testen. Beispielsweise kann die Beschaffenheit von Türen sehr früh charakterisiert werden. Eine Tür ist ein recht anspruchsvoller Bauteil, der viele Funktionen aufnimmt: Über Türen erhält man Zutritt zu einem Raum, Breite und Höhe sind massgebend für Personen- und Warenströme. Aber ich denke auch an Schall- oder Brandschutz.

Ein weiteres Beispiel aus der Intralogistik sind Rohrpoststationen: Wo sind diese platziert, wie viele braucht es, wie kann sichergestellt werden, dass der Standort morgen verändert werden kann? Aus dem Spitalbau kenne ich ausserdem die Medizinalgasanschlüsse, die an den richtigen Standorten geplant werden müssen.

Auch Prozessabläufe kann ich durch pbFM planen. Beispielsweise muss bei einer Cafeteria der Personenstrom funktionieren. Wie legt man Personenströme an, damit sie sich möglichst nicht kreuzen? Dazu gehört auch die Liftsteuerung und vieles mehr. Es gibt unzählige Möglichkeiten zu argumentieren, dass das pbFM schon in der Planungsphase in ein Bauprojekt involviert sein muss.

Zusammenspiel Bauplanung (SIA 112) und FM-gerechte Bauplanung und Realisierung (SIA 113); Grafik: CRB

Wie muss ein Bauwerk dokumentiert werden, damit pbFM zum Einsatz kommen kann?

Ein gut geführtes BIM-Projekt wird von Anfang an mit allen Projektpartnern gemeinsam entwickelt und dokumentiert. Wir brauchen für das Facility-Management nur einen geringen Anteil aller BIM-Daten, die während des Baus eingegeben oder generiert werden.

Welche Daten sind für das pbFM am interessantesten?

In Zusammenarbeit mit der «International Facility Management Association» (IFMA) und anderen Projektpartnern hat Bauen Digital Schweiz / «buildingSMART Switzerland» einen Datenfeldkatalog erstellt, der im ersten Quartal 2020 veröffentlicht wird. Der Datenfeldkatalog strukturiert alle Daten, die durch den Bau bereits vorhanden sind oder noch benötigt werden. Alle Daten, die den Gebäudebetrieb unterstützen, müssen gewartet werden und liegen in der Verantwortung des Facility-Managements. Das Schwierige bei der Strukturierung der Daten ist, sie zu reduzieren. Die Datenstruktur soll übersichtlich gestaltet sein und die nötigen Abhängigkeiten berücksichtigen.

Der Datenfeldkatalog strukturiert alle Daten, die durch den Bau bereits vorhanden sind oder noch benötigt werden.

Bis wann, glauben Sie, wird sich das pbFM für die Planung, den Bau und den Betrieb durchsetzen?

Da die Methode BIM nach wie vor neu ist, stehen die Chancen gut, dass pbFM von Anfang an als Teil der Planungstechnologie wahrgenommen werden wird. Jedes Architekturbüro, das auf BIM umsteigt und ein Projekt vom pbFM begleitet lässt, kann von funktionierenden FM-Abläufen ausgehen.

Die BIM-Planung generell stellt für den Auftraggeber, den Betreiber und den Nutzer einen Mehrwert dar. Der Datenfeldkatalog bezieht sich nicht nur auf die Aufgabe des Architekten, also auf das Erstellen eines Bauwerks, sondern auch auf die funktionellen Abläufe, die das Gebäude beinhaltet. Man arbeitet zusammen im «Common Data Environment», in dem alle Daten und Schnittstellen des virtuellen Modells definiert sind.

Die virtuellen Modelle des Bauwerks werden für das planungs- und baubegleitende Facility-Management immer weiter entwickelt. Welche Faktoren werden in den nächsten Jahren relevant sein?

Das Zentrale am Bau ist die Qualität. Auch die Flexibilität der Gebäudeteile ist entscheidend. Irgendwann wird man das Gebäude anders nutzen wollen.

In der BIM-Planung können die Planer verschiedene Bauelement-Daten verfolgen und deren Lebenszyklus damit kalkulieren. Zudem lässt sich der Bauablauf mit einem digitalen Zwilling viel einfacher beobachten und überwachen. Die Planer können Mängel bereits in der Planungsphase erkennen und dadurch vor dem Bauprozess ausmerzen. Wenn beispielsweise ein Fenster falsch eingebaut wurde, kann anhand der Datenbank kontrolliert werden, wie viele weitere Fenster den gleichen Mangel aufweisen.

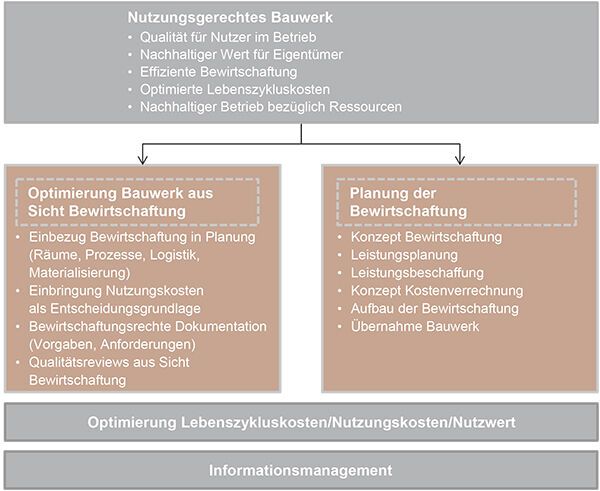

Methodischer Ansatz des planungs- und baubegleitenden Facility-Managements (pbFM); Grafik: CRB

Wie kommt das planungs- und baubegleitende Facility-Management bei den Bauherren und Fachplanern an?

Bauherren und Fachplaner schätzen es, wenn sie einen kompetenten Planungspartner als Nutzer oder Betreiber haben, der die Anforderungen an den Neubau klar formuliert.

Ein kompetenter Partner im pbFM weiss, was wichtig ist und kann im Vorhinein definieren, was ein Gebäude leisten muss. Die Bedürfnisse eines Nutzers sind abgeleitet von der Betriebsstrategie des Gebäudes. Das Facility-Management für ein Kreisspital hat beispielsweise andere Anforderungen als das eines Universitätsspitals. Ein Pflichtenheft, in dem das planungs- und baubegleitende Facility-Management festlegt, wie ein Gebäude strukturiert und betrieben werden soll, ist eine wichtige Grundlage für das pbFM.