Unsere Architektur lebt von Authentizität – spillmann echsle im Gespräch

Annette Spillmann und Harald Echsle gründeten 2002 das gleichnamige Büro. | Foto © spillmann echsle architekten

In eurem Œuvre finden sich Neubauten, klassische Innenausbauprojekte und Umnutzungen. Legt ihr euch nicht gerne auf einen bestimmten Typus fest?

Harald Wir suchen und entwickeln die Antworten jeweils aus dem Ort heraus. Die Aufgabenstellungen sind dabei sehr unterschiedlich. Weder die Projekte, noch unsere Lösungsansätze sind übertragbar. Wir haben unsere eigene Sprache, formulieren sie aber jeweils neu aus. Nehmen wir den Freitagsturm, wir haben danach weitere Projekte aus Containern entwickelt, in Dresden und Kapstadt. Irgendwann ist das Thema für uns in den Hintergrund getreten. Aber wir haben noch heute Anfragen dazu.

Annette Hätten wir dieses methodische Vorgehen auf andere Projekte übertragen, wären wir zu Containerarchitekten geschrumpft. Statt auf einer Schiene gefangen zu sein, wollen wir individuelle Antworten auf verschiedene Fragestellungen finden und nicht einfach bewährte Muster wiederholen.

Der 2006 realisierte Freitag Flagship Store in Zürich-West war der Startschuss für eine anhaltende Nachfrage nach Containerbauten. | Foto: Tobias Madörin

Wie geht ihr bei euren Projekten vor?

Harald Wenn wir an eine Aufgabe herangehen, definieren wir objektspezifische Regeln. Natürlich können und müssen wir diese unterwegs weiterentwickeln oder überarbeiten. Es ist ein Prozess. Unsere Learnings spinnen wir dann in der nächsten Aufgabe fort.

Annette Grundsätzlich reduzieren oder bündeln wir die Vielfalt auf wesentliche Leitthemen und entwickeln aus der jeweiligen Logik der Gebäude heraus die Materialität und Haptik. Bei Umbauten fragen wir uns, was ein Bauwerk braucht und wie wir es reaktivieren können. Es geht darum, in einem ehrlichen Dialog zwischen Alt und Neu, Bauwerk und Umgebung zum Kern der Aufgabe vorzudringen und nicht reflexartig eine spillmann echsle Sprache anzuwenden. Aktuell haben wir ein Umbauprojekt an der Forchstrasse in Zürich mit einer Fassadenhaut aus vorfabrizierten Faserzementplatten, deren Vorderseiten glatt sind. Um die Haptik und damit die Struktur der Glasfasern zu betonen, drehen wir die Platten um und zeigen ihre Rückseiten.

Inwieweit spielen Erwartungen eine Rolle? Oder anders gefragt: Gehen eure Auftraggeber*innen immer mit euch mit?

Harald Unsere Projekte entwickeln sich immer aus der Zusammenarbeit mit der jeweiligen Bauherrschaft heraus. Wenn man sich gut versteht, ist das die beste Grundlage. Mit Daniel und Markus Freitag haben wir mehrfach zusammengearbeitet und zur Ausstattung der Shops am Ende gemeinsam eine Art Kochbuch entwickelt, in dem alle Ausbauelemente definiert und illustriert sind.

Annette Die Firma Freitag verwendet das erprobte Corporate Design in den Shops weltweit. Diese gemeinsame Entwicklung war für uns extrem spannend. Immer wieder die gleichen Aufgabenstellungen zu bearbeiten oder thematische Bautypen wie beispielsweise Villen zu entwickeln, interessiert uns weniger. Wir möchten Neues ausprobieren, mit unterschiedlichen Fragen konfrontiert werden, und verschiedene Unternehmungen wie Freitag, Google oder On kennen- und dabei ihre Philosophien verstehen lernen.

Die Zürcher Kaserne wird nach euren Plänen zu einer Schule für Erwachsene umgenutzt. Aus ehemaligen Schlafsälen werden moderne Lernräume, die sich um ein lichtdurchflutetes Atrium gruppieren. Wie seid ihr auf die Idee mit dem Dachaufbau gekommen?

Annette Wenn man sich das beinahe 140-jährige Gebäude von Johann Jakob Müller genau anschaut, spürt man fast, dass der Mittelrisalit ursprünglich höher geplant war. Wir standen bei der Startveranstaltung des Wettbewerbs auf der Kasernenwiese und haben gesagt: Der mittlere Teil wirkt zum Park hin etwas zu niedrig, denn an dieser Stelle fehlt der Zinnenkranz. Bei der Recherche sind wir dann auf Pläne von älteren Entwürfen gestossen, die unsere Vermutung bestätigt haben.

Harald Wir haben den Wettbewerb unter anderem gewonnen, weil wir für den Innenraum eine Struktur vorgeschlagen haben, die dank dem Dachaufbau Tageslicht in den übertiefen Mittelteil bringt. Mit einem Oberlicht und dem Einfügen eines Atriums erhalten die ehemaligen Schlafräume mit ihren relativ kleinen Fenstern künftig auch zenitales Licht.

Annette Als noch die Kantonspolizei im Gebäude war und man die zum Teil stark verbauten Korridore entlang gelaufen ist, nahm man den Turm im Inneren überhaupt nicht wahr. Dieses wehrhafte Element wollen wir im Grundriss stärken. Mit dem Bildungszentrum für Erwachsene BiZE, also der Kantonalen Maturitätsschule KME auf der rechten und der Kantonalen Schule für Berufsbildung EB auf der linken Seite, verschmelzen die beiden neuen Nutzungen zu einem durchlässigen Co-Workingspace. Das Atrium als Luftraum schafft zugleich eine horizontale und vertikale Verbindung. Diese Transformation im Inneren und die Reaktivierung der Liegenschaft werden durch die neue Mediathek im obersten Geschoss im Stadtraum sichtbar.

Immer wieder verwischt ihr die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum. Eure Gestaltungen formulieren Einladungen, einzutreten und zu interagieren. Welche Rolle spielt bei euch die Idee der porösen Stadt?

Annette Das ist uns bei allen Projekten wichtig. Im konkreten Fall der Kaserne wollen wir das jahrzehntelang unzugängliche Gebäude öffnen und im Zusammenspiel mit dem ehemaligen Exerzierplatz aktivieren. Das Areal wird für die Öffentlichkeit zugänglich und soll zu einem Magneten für diesen zentralen Stadtraum werden – wie ein kleiner Central Park in Zürich.

War das «Öffnen» beim umstrittenen Projekt des Geschäftshauses am Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich ein Argument, um ihm mehr Akzeptanz zu verschaffen?

Annette Wir wollen dort die Nutzungen in einen Dialog bringen. Wir haben uns gefragt: «Was hilft dem Quartier? Was fehlt? Wie können wir die Situation verbessern?» Im Moment ist an der Stelle ein Parkplatz. Uns war es wichtig, die Stadttorsituation zwischen Zollikon und Zürich baulich zu betonen.

Harald Wegen der Bedenken der Anwohner*innen hing das Projekt lange bei den Gerichten fest. Der Bahnhof ist heute ein nüchternes Infrastrukturgebäude. Ein typischer Zweckbau, der überall stehen könnte. Mit unserem Vorschlag erhält der Ort eine neue Identität. Theoretisch wäre eine höhere Ausnutzung möglich. Aber aus Rücksicht auf die Blickbezüge zwischen Quartier und See haben wir darauf verzichtet. Die offene Struktur tut dem Ort wirklich gut.

In vielen Projekten spielen Öffnungen und Tageslicht eine entscheidende Rolle. Häufig helfen Lichtinstallationen bei der Orientierung. Ist Licht entscheidend für funktionale und angenehme Räumlichkeiten?

Harald Architektur ohne Lichtführung ist für uns undenkbar. Wir verstehen Licht als elementares Mittel, um Räume zu beleben und zu akzentuieren, und setzen es ganz bewusst ein. In den letzten 15 Jahren haben wir die Licht- und Leuchtenplanung ausgebaut und entwickeln in Zusammenarbeit mit Lichtplaner*innen wo nötig auch Prototypen.

Andere Projekte wiederum leben von Zurückhaltung und einer ausgeklügelten Haustechnik. Harald sagt über einen Hallenumbau in Zürich-Oerlikon, ihr hättet «nicht viel gemacht».

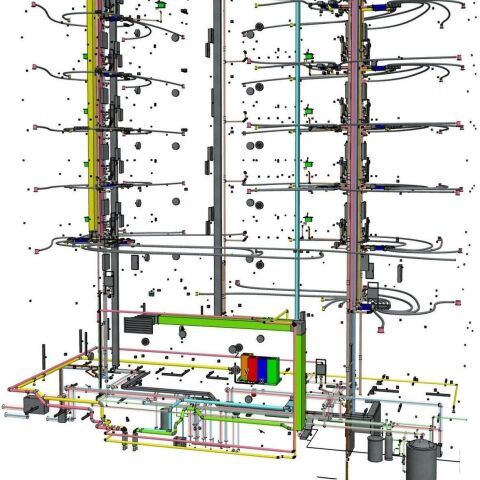

Annette Haustechnische Installationen bergen für uns ein grosses Gestaltungspotenzial: In der umgenutzten Halle 550 ist diese sehr sorgfältig und gleichzeitig gut sichtbar in die verschiedenen Hallenräume integriert.

Harald Wir haben diverse Hallen ausgebaut, eine Sparte, die uns mehr oder weniger vor die Füsse gefallen ist. Wir mussten diese Disziplin erst lernen. Die Halle 550 ist ein Spezialfall, weil sie unter Denkmalschutz steht. Wir haben versucht, nicht zu tief einzugreifen. Für die Ertüchtigung hinsichtlich Klima, Sicherheit und Brandschutz mussten wir aber intervenieren. Die Gebäudetechnik hat eine andere Lebensdauer als die Halle selbst. Künftige Anpassungen werden problemlos möglich sein. Ein Standard-Kühldeckenelement besteht zum Beispiel aus verdeckt geführten Kupferschlaufen. Bei einem Büroausbau für Google hatten wir die Idee, sämtliche Kühlelemente umgekehrt zu verbauen und somit die Rückseiten zu zeigen. Die Entfremdung des Produktes ergab eine ganz neue Ästhetik.

Das On Running Headquarter in Zürich-West hat für viel Aufsehen gesorgt. Der Rohbau stammt von EM2N. Bei der Gestaltung wart ihr zusammen mit den schwedischen Innenarchitekt*innen Specific Generic federführend. Ist es üblich, Innenausbau und Rohbau getrennt zu vergeben?

Annette Das hängt mit der Auftraggeberschaft zusammen. Ein börsennotiertes Schweizer Immobilienunternehmen hatte an dieser Stelle ein Geschäftshaus aus den 1980er-Jahren bis auf die Tiefgarage abgerissen und einen Neubau mit zweigeschossigem Sockelgeschoss und Turmaufbau in Auftrag gegeben. Dieses siebzehnstöckige Hochhaus war bereits im Bau, als klar wurde, dass On Running zwölf Stockwerke anmieten würden. Die Aufgabe bestand darin, ein Konzept für einen neuartigen, unkonventionellen Büroausbau zu entwickeln. Der über viele Monate sorgfältig entwickelte Entwurf lässt sich am ehesten als grosse, übereinandergestapelte Landschaft beschreiben. Kreisrunde Öffnungen verbinden dabei die Räume über die Geschosse hinweg. Gleichzeitig war es wichtig, die unterschiedlichen Nutzungsbereiche mittels einer geschickten Wegführung zu entflechten. Das Kreismotiv steckt ja bereits im Namen und Logo der Firma On. Wir haben es in Form von runden Glasöffnungen in den Wandscheiben der Besprechungsräume aufgegriffen.

Harald Da wir die Position der runden Durchbrüche so kurzfristig nicht endgültig definieren konnten, entstand die Idee, die Grundstruktur für später zu ertüchtigen. Als Regel formulierten wir maximal zwei Öffnungen pro Geschoss. Irgendwo kommt man an, irgendwo geht man weiter. Die Durchblicke verspringen jeweils. Letztendlich haben sich die Öffnungen, die in den ersten drei Wochen fix gesetzt wurden, bewährt. Nach der ersten Planungshälfte entschieden On, auch die Fläche der restlichen fünf Geschosse zu mieten. Die Öffnungen fielen dort gezwungenermassen kleiner aus. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und das Konzept weitergeführt: Analog einem Gipfelanstieg wird der Weg nach oben durch die Geschosse schmaler, die Treppen werden steiler.

Annette Der lange Trail beginnt im Erdgeschoss und führt durch das gesamte Hochhaus, vorbei an den sogenannten «Gems», wie zum Beispiel an der Yves Klein blauen Bibliothek oder einem als Gewächshaus ausgebildeten Sitzungszimmer. Die Besucher*innen werden über Wendeltreppen, die letztlich eine in Architektur umgesetzte, gebaute Bewegung darstellen, nach oben geführt. Im Lab, der Entwicklungsabteilung der Firma, sind die betonierten Treppen hingegen mit geraden Läufen ausgebildet und wirken damit statischer. Eine breite Sitztreppe, die als offenes Auditorium für Vorträge oder Präsentationen genutzt werden kann, bildet zusammen mit einem grossen kubischen «Stock» das Herzstück der Labs. Die Arbeitsbereiche Sales und Customer Service im Turm und die Produktentwicklung im Flachbau sind voneinander getrennt. Im Lab werden die Prototypen entwickelt, die in vier Jahren auf den Markt kommen. Im Flachbau haben wir die von EM2N formulierte Zweigeschossigkeit aufgegriffen, weiterentwickelt und nach innen verdichtet.

Versteht ihr euch als Vermittler zwischen Architektur und Interior Design? Beziehungsweise wie muss ich mir die Zusammenarbeit aller Beteiligten vorstellen?

Annette Der Ausbau der Büros von On erfolgte über viele Monate, begleitet von zahlreichen Sitzungen mit On, Specific Generic und uns.

Harald Die Aufgabenteilung war strikt und klar definiert. Nach mehreren Treffen inklusive ganztägigen Workshops haben wir schwerpunktmässig die Wegführung, die Entflechtung der einzelnen Bereiche, die Ausbrüche für die Lufträume sowie die Ausgestaltung der Treppen entwickelt. Die schwedischen Kolleg*innen haben sich stärker auf die Möblierung, die als Garagen ausgebildeten Meetingboxen und die Gems fokussiert. Unser Konzept griff in die Gebäudestruktur ein. Das war nur mit der Zustimmung der Eigentümerschaft möglich und auch die Kolleg*innen des Grundausbaus mussten ihr Einverständnis geben. Die Idee der Durchbrüche hat die geplante Entrauchung komplett über den Haufen geworfen. Die RWA musste im Mieterausbau angepasst werden. Als das Projekt abgeschlossen war, sind wir zu viert durchs Haus gegangen. Mathias Müller und Daniel Niggli waren begeistert, wie wir ihr Hochhaus weitergesponnen haben und was für unterschiedliche Raumsituationen entstanden sind – ein schöner Moment.

Eure Bürobauten wirken ungezwungen. Viele Fotos zeigen junge Menschen mit Laptops auf Bänken oder Sesseln. Mit welchen Mitteln erreicht ihr eine Innenarchitektur, in der die Nutzer*innen gerne ihrer Arbeit nachgehen?

Harald Unseren ersten Büroeinbau führten wir für Freitag auf dem Maag-Areal aus. Der Entwurf erinnerte im Ausdruck an ein Ufo und war als schwebende Plattform in der Produktionshalle mit seitlich eingebauten Dachfenstern sehr provisorisch und cool. Eigentlich waren wir bestens für eine Sitzung mit Freitag vorbereitet. Dann haben wir unsere Pläne noch einmal über den Haufen geworfen und das Konzept über Nacht neu entwickelt.

Annette Ähnlich war es bei der Freitagsproduktionsstätte in Oerlikon, wo wir mittels roher Holzboxen, die je nach Funktion unterschiedlich bespannt oder ausgefacht sind, die Räume zonieren. Eine gute Arbeitsumgebung braucht informelle und Aufenthaltsbereiche – Fokusräume zum Arbeiten, zugewiesene und freie Arbeitsplätze. Die Idee von Meetingräumen in rohen Holzboxen als Verweis auf Cargosysteme haben wir bei Google perfektioniert. Um den Masterplan für Google Zürich zu entwickeln, haben wir die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in Interviews quer durch die Unternehmensstruktur abgefragt. «Welche Sportarten möchtet ihr treiben?» Oder: «In welcher Umgebung arbeitet ihr am liebsten?» Auf Grundlage der Antworten haben wir Schritt für Schritt den Masterplan ausgearbeitet. Kürzlich erhielten wir per Mail einen grossen Dank vom Google Verantwortlichen Europa. Die Umsetzung des Masterplans Campus Europaallee ist nun fertig. Die Position von Restaurants, Gyms, Auditorien, Open Space Offices und Meetingzonen wurden gemäss unserer Planung über die diversen Gebäude umgesetzt und sie funktioniert. Das ist toll.

Die ABB-Hallen in Oerlikon sind architektonische Zeugnisse der industriellen Vergangenheit Zürichs. Die neue Nutzung als Eventhalle übersetzt die kulturelle Bedeutung in die Gegenwart. | Foto: Hannes Henz

Wie entscheidet ihr, wie tief ihr eingreift?

Annette Das hängt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab. Uns interessiert, entwurfstechnisch aber auch kon-struktiv angemessene Antworten auf Fragestellungen zu finden. Dies bedingt, die Auftraggeberschaft und ihre Bedürfnisse, die Nutzungen und ihre inhaltlichen und räumlichen Abhängigkeiten zu verstehen und diese mit den zur Verfügung stehenden Mitteln möglichst kohärent und schlüssig zu entwickeln und umzusetzen.

Harald Als Architekt*innen haben wir keine Berührungsängste mit dem Grundausbau, reissen bei Bedarf Wände ein, betonieren neu oder lassen die Dinge as found.

Annette Je nach Objekt gehen wir im Bestand behutsam vor. Vor allem im denkmalgeschützten Kontext, aber auch bei nicht unter Schutz stehenden Umbauten, versuchen wir, im Sinne der Suffizienz die Liegenschaft so weit als möglich zu erhalten und das Wesen zu wahren oder zu schärfen. Die Arbeit mit dem Vorgefundenen schafft Authentizität – davon lebt unsere Architektur.

Der Text wurde im Arc Mag 2024–4 erstveröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc.ch/service/magazin-bestellen