Raum für Vielfalt – Basil Spiess im Gespräch über Queer Space

In einer Gesellschaft, die sich ständig weiterentwickelt, sollte Architektur nicht nur eine Frage der Ästhetik sein, sondern als Werkzeug zur sozialen Transformation begriffen werden. Basil Spiess, Architekt und Mitgründer des Architekturbüros Skop, traf sich mit Swiss Arc-Redaktorin Nina Farhumand im Checkpoint Zürich, einem der grössten Zentren für HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen in der Schweiz, um über Queer Space im Allgemeinen und die Gestaltung des Gesundheitszentrums im Speziellen zu sprechen.

Basil Spiess studierte Architektur an der ETH Zürich. 2013 gründete er gemeinsam mit Silvia Weibel Hendriksen und Martin Zimmerli Skop Architektur und Städtebau in Zürich. | Foto: Martin Zimmerli

Verschiedene Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wie seht ihr das bei Skop als Architekt*innen: Sollten wir darüber nachdenken, spezifische Räume gemäss den individuellen Bedürfnissen diverser Gruppen zu schaffen, oder soll Architektur so flexibel wie möglich sein, um immer möglichst vielen Nutzer*innen gerecht zu werden? Oder anders gefragt: Wann soll Architektur allgemeingültig und wann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sein?

Im politischen Sinne streben wir grundsätzliche danach Architektur zu kreieren, die flexibel und für alle zugänglich ist. Dies entspricht auch den Grundanliegen der meisten Minderheiten, wie beispielsweise Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen; Räume sollen hindernisfrei sein, zum Vorteil aller. Gefordert werden keine Sonderlösungen, sondern das Aufheben von ausschliessenden Elementen, insbesondere im öffentlichen Raum. Der private Raum hingegen ist per Definition exklusiver, da er nicht der Allgemeinheit, sondern einem Individuum oder einer begrenzten Gruppe gehört. Der Zutritt zu Vereinslokalen zum Beispiel ist grundsätzlich den Mitgliedern, jener zur Villa den Eigentümer*innen vorbehalten. Dennoch ist die Frage auch hier in einem grösseren Kontext relevant, da sich Eigentumsverhältnisse und Nutzungen schneller ändern können als gebaute Strukturen.

Letztlich interessiert uns in einem philosophischen Verständnis sowohl das Universelle als auch das sehr Spezifische. Oft ergeben sich aus der unvoreingenomme-nen Auseinandersetzung mit einem konkreten Einzelfall Lösungsansätze, die wiederum zu neuen Standards führen können. Auch das Allgemeingültige verändert sich im Laufe der Zeit und muss immer wieder verhandelt und diskutiert werden.

Im Atrium und Empfang heissen Discokugeln, dunkle Linoleumböden und Spiegelwände die Besucher*innen willkommen. | Foto © vic and chris photography

He Shens argumentiert im Text «Architecture That Queers» in trans 39, dass es derzeit keine Architektur gäbe, die als queer betrachtet werden kann. Wie siehst du das persönlich? Existieren in Zürich, der Schweiz oder weltweit Orte und Räume, die du als queer empfindest?

Ich frage mich, ob es überhaupt Sinn macht, den Begriff «queer» auf Architektur übertragen zu wollen. Queer ist eine Sammelbezeichnung für diejenigen Menschen, die sich nicht der heterosexuellen oder Cis-Geschlechternorm zugehörig fühlen. In dem Verständnis tue ich mich schwer, einem physisch gebauten Raum dieses Attribut zuzuschreiben. Insofern kann ich der Aussage zustimmen – ich kenne ebenfalls keine Architektur, die per se queer ist. Queer ist allenfalls das Leben, das in den Räumen stattfindet und damit verknüpft wird: Die Nutzung, die Haltung, die Kommunikation et cetera – also die sozialen Interaktionen können queer sein. Die Architektur kann diese erschweren oder begünstigen. Erwähnt seien die berühmten genderneutralen Toiletten und Garderoben; neutrale Kabinen geben niemandem das Gefühl, nicht dazuzugehören. Oder: Ein exponierter Erdgeschossraum kann unangenehm sein für Personen, die unsicher oder vulnerabel sind und Schutz suchen. Grundsätzlich geht es meiner Meinung nach jedoch darum, wie ein Raum von den Menschen angeeignet wird.

Ein möglicher Ansatz beim Entwerfen von queeren Räumen besteht laut He Shen darin, Architektur auf ein Minimum zu reduzieren, um den Körper dazu zu ermutigen, sich individuell mit Raum auseinanderzusetzen. Im Aufsatz werden Räume beschrieben, die unbequem, manchmal banal, sogar kostengünstig oder unbedeutend erscheinen, aber das Potenzial haben, jede queere Person willkommen zu heissen. Was hältst du von diesem Ansatz?

Ich sehe zwar die Vorteile des «eigenschaftslosen Raumes» aus queerer Perspektive, aus architektonischer Sicht habe ich aber einige Fragezeichen. Mit einem neutralen Raum macht man auf den ersten Blick nichts falsch. Aber ist es das Richtige? Entsteht so gute Architektur im baukulturellen Sinne? Wie zeigt sich «Haltung» in der Architektur? Kann eine gestalterische Stellungnahme letztlich nicht mehr bieten als keine Gestaltung, da sie eine Auseinandersetzung auslöst? Ja, erleichtert «Gestaltung mit Eigenschaften» eine Aneignung nicht sogar, da eben ein Diskurs möglich ist? Oder bedingt maximale Flexibilität automatisch Eigenschaftslosigkeit?

Minimalismus ist für mich ein fragiles Konzept, das viel Fingerspitzengefühl erfordert, um darin auch Schönheit zu erreichen – sie ist in der Architektur sehr wichtig. Das Thema erinnert mich im übertragenen Sinn an Positionen, die derzeit in der Politik zur Neutralität der Schweiz wieder häufig skandiert werden: «Wenn man sich neutral verhält, macht man vermeintlich nichts falsch.» Aber macht man es dann automatisch «richtig»? Ist das nicht eine Ausrede, um keine Stellung beziehen zu müssen? Neutralität ist genau zu definieren; sie kann unterschiedlich verstanden und gestaltet werden. Ebenso verhält es sich mit «neutralen» Räumen.

Irisierende Folien auf den Glastüren verleihen dem zentralen Warteraum im Obergeschoss eine fröhliche Atmosphäre. | Foto © vic and chris photography

LGBTQI+ sind keine homogene Gruppe. Wie kann vermieden werden, dass bei dem Versuch, queere Räume zu gestalten – wiederum ungewollt – neue Konventionen geschaffen werden, die möglicherweise wieder Teilgruppen ausgrenzen? Ich beziehe mich mit der Frage auf Sarah Ahmed, die davor warnt, dass innerhalb der queeren Gemeinschaft neue Normen abermals zu Exklusionen führen könnten.

Das ist so. Ich erinnere mich an meine Pubertät: das Schönheitsideal der Gay Community der 1990er-Jahre war der normierte, durchtrainierte und haarlose Body eines Calvin Klein-Models. Wohl als Gegenreaktion auf die kranken Körper der AIDS-Krise in den 1980ern: «Wir Schwule sind fit und gesund!» Das einseitig vermittelte Bild der Schwulenszene war alles andere als inklusiv. Auch beobachte ich immer wieder, dass viele Queers wenig Wissen und Verständnis gegenüber den anderen Farben des Regenbogens haben. Tatsächlich variieren die Biografien und Bedürfnisse innerhalb der LGBTQI+-Community enorm. Eben gerade weil queeren Menschen keine homogene Gruppe bilden, muss es für sie diverse Angebote und Räume geben. Was für die Gesellschaft gilt, halte ich auch innerhalb der queeren Community für relevant: Einerseits ist es wichtig, dass der öffentliche Raum niemanden ausgrenzt. Andererseits darf und wird es in Ergänzung dazu auch immer ganz spezifische Angebote für Partikulargruppen geben. Lesben möchten gelegentlich genauso unter sich sein wie die Expat-Italiener*innen oder die Grünen.

Ihr habt 2023 die Innenräume des Checkpoint Zürich gestalten dürfen. Das Gebäude ist ein Neubau von Bob Gysin + Partner. Wie kam es zu diesem Auftrag?

Der Checkpoint sowie die Trägervereine Arud und Sexuelle Gesundheit Zürich konnten im Winter 2021/2022 den Mietvertrag mit der SBB für rund 900 Quadratmeter an der Limmatstrasse 25 unterzeichnen. Bastian Baumann, Geschäftsleiter des Checkpoints, suchte für das Ausbauprojekt ab «Core and Shell» eine Person aus der Architekturbranche, die sich auch in der queeren Community bewegt. Er kannte mein Engagement für den Verein queerAltern und kontaktierte mich direkt.

Habt ihr euch – auch im Dialog mit der Bauherrschaft – vorab darüber Gedanken gemacht, was ein möglichst guter queerer Raum ist?

Privat war ich mit dem Thema vertraut. Nun durfte ich mich auch professionell mit der Frage auseinandersetzen, was ein Queer Space ist. Dies ist keineswegs einfach zu beantworten, denn im Kern geht es beim Begriff «queer» genau darum, starre Kategorien zu sprengen. Wie eingangs erläutert, definiere ich einen Queer Space vor allem über die sozialen Interaktionen: Für mich ist dies ein Ort ohne Vorurteile.

Wie sind diese Überlegungen in die Gestaltung des Checkpoint Zürich eingeflossen?

Für vorurteilslose Beratungen und Behandlungen sorgen im Checkpoint das ganze Team der Mitarbeitenden. Auf der Ebene der Architektur wollten die Bauherrschaft und wir das konventionelle, das normierte Erscheinungsbild einer Praxis unterwandern. Auf keinen Fall sollte der Checkpoint eine spröde, sterile Klinikatmosphäre haben. Vielmehr sollte sein Design die facettenreiche Welt queerer Erfahrungen widerspiegeln.

Wie unterscheidet sich der neue Standort des Checkpoint Zürich vom alten? Was war an der früheren Adresse ungenügend und welche Anforderungen stellten die Auftraggeber*innen an den neuen Ort?

Der alte, über die Jahre gewachsene Standort in der Konradstrasse platzte aus allen Nähten. Die Betriebsabläufe erwiesen sich als unzureichend, ebenso wie der Schallschutz. Die Räume strahlten zu wenig Professionalität aus. Zentrales Anliegen der Bauherrschaft war es, neben optimalen Betriebsabläufen am neuen Standort eine gute Balance zwischen prägnantem Auftritt und dem Schutz der Privatsphäre der Klient*innen zu finden.

Ist der Checkpoint Zürich nur für queere Menschen in der Schweiz gedacht?

Der Checkpoint steht allen Menschen zur Verfügung. Etwa 30 Prozent der Klient*innen gehören nicht zur queeren Community, vor allem heterosexuelle Cis-Frauen schätzen das Angebot und die offene, nicht mit Scham behaftete Haltung des Checkpoints.

In der Architektur wird selten versucht, Bedürfnisse von LGBTQI+s räumlich umzusetzen. Oftmals beschränkt es sich darauf, eine Wand lila zu streichen oder die Regenbogenflagge zu hissen. Offensichtlich habt ihr beim Checkpoint mit den Mitteln der Architektur gearbeitet in Bezug auf räumliche Disposition und Materialien.

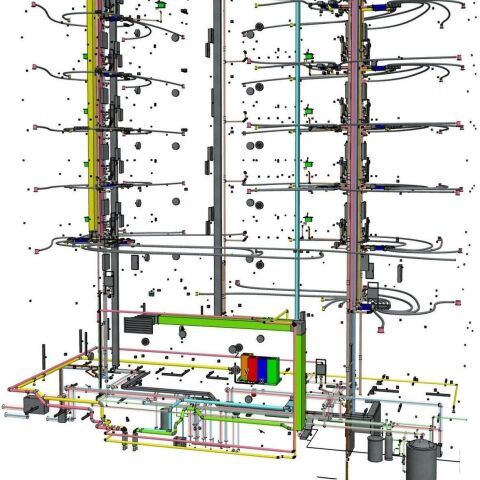

Die Herausforderung bestand darin, einen Spagat zwischen optimierten Betriebsabläufen, dem gewünschten selbstbewussten Auftritt und dem Schutz der Privatsphäre zu meistern. Wir entschieden uns, das Labor und einen Administrationsraum hinter die Erdgeschoss-Schaufensterfassaden zu legen, die nur für Mitarbeitende zugänglich sind. Das Klischee der Regenbogenfarben wollten wir unbedingt vermeiden. Vielmehr interessierte uns der Aspekt der Mehrdeutigkeit – des Fluiden in der Gestaltung. Im Mittelpunkt des Farbkonzepts stand daher die Auseinandersetzung mit dem Fliessenden im Raum, wobei irisierende Folien, die um die Glasflächen angebracht sind, ihre Farbe je nach Betrachtungswinkel ändern.

Sexuell übertragbare Krankheiten sind immer auch mit Scham verbunden. Der Checkpoint möchte eine lockere Atmosphäre und eine niederschwellige Umgebung bieten. Dennoch gibt es bestimmt Besucher*innen, die sich lieber verstecken, als anderen in einer Art Forum zu begegnen?

Es gibt einen separaten, unscheinbaren Eingang, durch den man in einen Nebenbereich und von dort direkt zu den Beratungszimmern gelangt. Dieser Zugang wird vor allem von Menschen genutzt, die eine psychologische Beratung suchen und sich in einer allgemeinen Wartezone nicht wohlfühlen. Aber natürlich, das grundsätzlich offene Auftreten des Checkpoints spricht nicht alle an. Manche bevorzugen die anonyme Atmosphäre, wie sie beispielsweise in Spitälern herrscht.

Der zweigeschossige Eingangsraum und der Wartebereiche des Checkpoints im ersten Obergeschoss erinnert an einen Club oder eine Bar. Das ist lässig und spricht mich persönlich an. Ist es aber nicht ein Klischee, LGBTQI+ mit der Partykultur zu assoziieren?

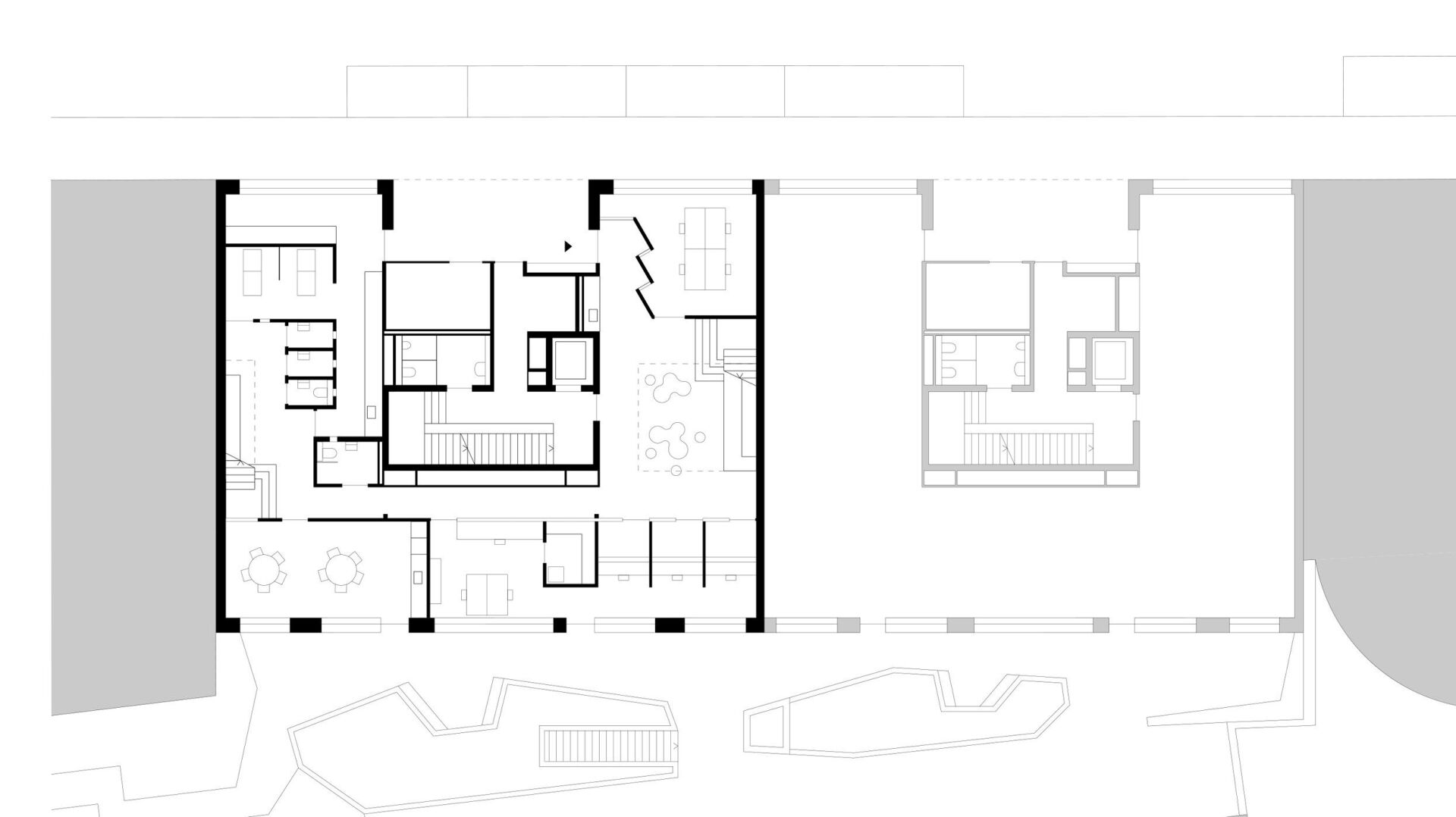

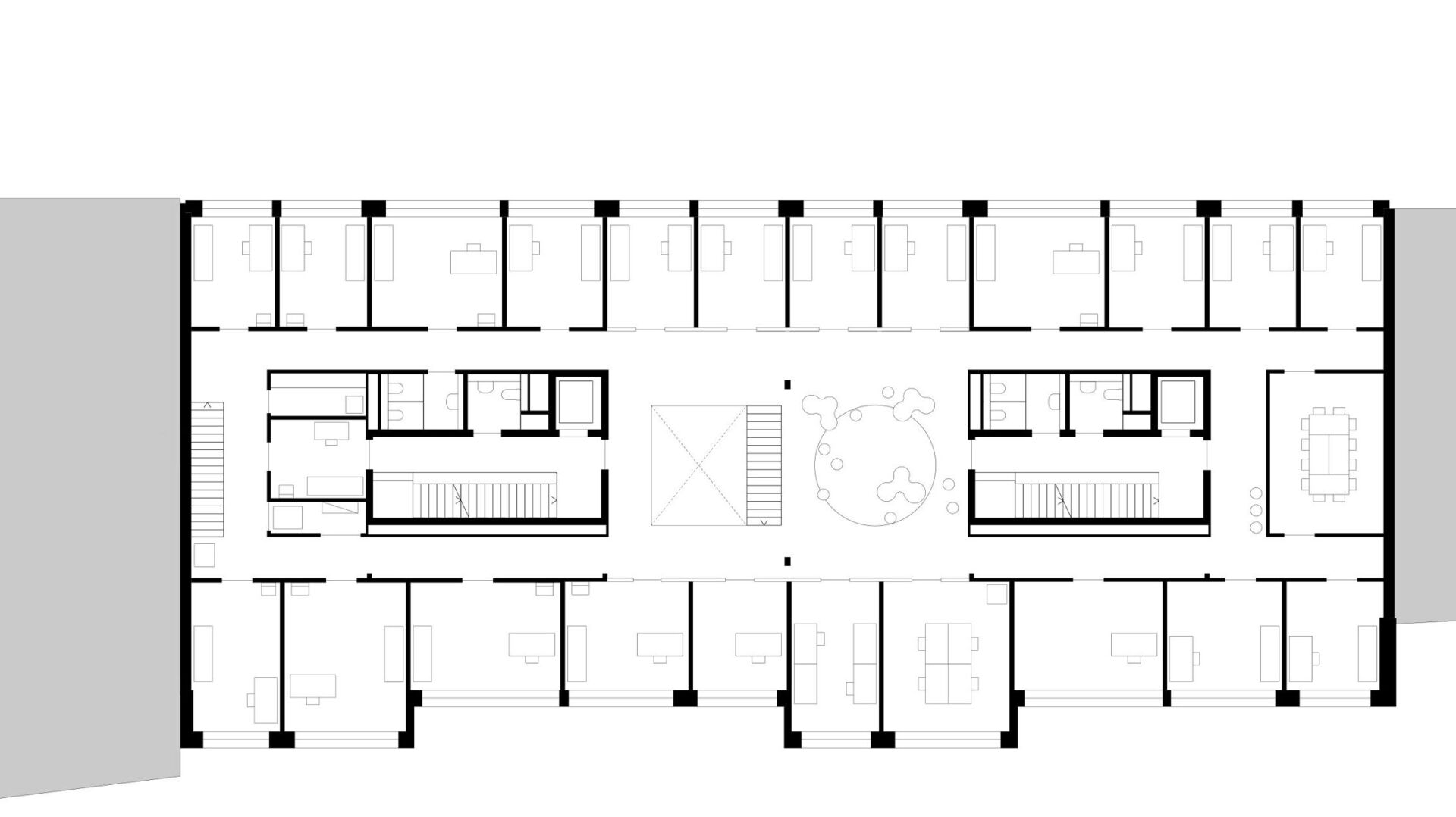

Die Gestaltung ist eine Antwort auf die Bauherrenwünsche, das Programm und den vorgefunden Neubau. Die Entscheidung des Checkpoint, aus ökonomischen Gründen sämtliche Fassadenachsen mit Beratungs- und Behandlungszimmern zu belegen, führte automatisch zu einer Verlagerung der Warte- und Erschliessungsbereiche in die Mitte des Gebäudes. Dieser Kontrast zwischen den hellen Räumen und dem dunkleren Zentrum wurde zum Grundthema des Entwurfs. Neben dem Termindruck war auch der Kostenrahmen eng gesteckt. Verkleidende Zusatzschichten wie abgehängte Decken konnten wir uns nicht leisten. Also setzten wir uns mit Rohbau-Aneignungsstrategien auseinander, wie wir sie unter anderem von Bottom-up Nachtclubs kennen: ein klares Konzept, einfache Details, eine direkte, rohe Materialisierung und gezielt angewandte Glanzeffekte. Die Decken aus Rohbeton und die Technik sind sichtbar. Aber ja, unsere Gestaltung ist auch der Versuch, die Vielfalt an queeren Geschichten und Identitäten in einem Spannungsbogen anklingen zu lassen. Clubs und Bars stehen im queeren Bewusstsein für Kreativität, Unkonventionelles und Pride. Lange Zeit waren sie die einzigen sicheren Rückzugsorte für freie Entfaltung. Ergänzend dazu haben wir die hellen Beratungs- und Medizinzimmer, die sich von anderen modernen Praxisräumen nicht unterscheiden. Denn das Bedürfnis, einfach so angenommen zu werden, wie wir sind, teilen alle Menschen.

Die Behandlungszimmer sind schlicht und hell | Foto © vic and chris photography

Gibt es andere Bauaufgaben bezogen auf queere Menschen, die du als Architekt gerne in Zukunft angehen würdest?

Ich plane und baue gerne für alle Menschen, egal ob queer oder nicht. Die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Minderheiten hat aber den Vorteil, dass man seine eigenen Vorstellungen und sein Normverständnis immer wieder hinterfragt.

Der Verein queerAltern, den ich 2014 mitgegründet habe, fördert das soziale Leben von alternden queeren Menschen. Ein konkretes bauliches Pionierprojekt ist das Projekt «Espenhof – Wir leben Vielfalt» als Teil der Überbauung Espenhof Nord. Ein Projekt, das die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) in Kooperation mit dem Verein queerAltern und den Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich (GFA) im Rahmen der Altersstrategie 2023 realisiert.

Das Programm, architektonisch umgesetzt von Bollhalder Eberle und Theres Hollenstein, schliesst eine bedeutende Lücke im Wohn- und Pflegeangebot. Geplant ist ein ganzheitliches Angebot, das erlaubt, im fliessenden Übergang von selbstständigem Wohnen über Unterstützungsangebote nach Bedarf bis zur stationären Pflege in Pflegewohngruppen und vor allem in einer vorurteilsfreien Gemeinschaft älter zu werden. Dabei wird der Vielfalt queerer Biografien und Bedürfnisse Raum gegeben, und es entsteht ein Klima der gegenseitigen Akzeptanz und Anerkennung – individuelle Lebensformen und sorgende Community werden sich ergänzen. Der Spatenstich für dieses wegweisende Projekt ist bereits erfolgt.

Der Text wird erstmals in Arc Mag 2024–4 veröffentlicht.

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: swiss-arc-ch/service/magazin-bestellen