Espace pour la diversité – Basil Spiess sur l’espace queer

Dans une société en constante évolution, l’architecture ne devrait pas être une simple question d’esthétique, mais entendue comme un outil de transformation sociale. Nina Farhumand, rédactrice de Swiss Arc, s’est rendue au Checkpoint Zurich, l’un des plus grands centres suisses pour le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Elle y a rencontré Basil Spiess, architecte et cofondateur du bureau Skop Architektur, pour discuter de l’espace queer en général et de la conception du centre de santé en particulier.

Basil Spiess a étudié l’architecture à l’ETH Zurich. Il a fondé Skop Architektur und Städtebau à Zurich en 2013 avec Silvia Weibel Hendriksen et Martin Zimmerli.| Photo: Martin Zimmerli

Les besoins varient en fonction des groupes. Comment réagissez-vous à cela chez Skop: devrions-nous envisager la conception d’espaces spécifiques répondant aux besoins particuliers des groupes, ou l’architecture doit-elle être aussi flexible que possible afin de toujours satisfaire le plus grand nombre? En d’autres termes, quand l’architecture doit-elle être universelle et quand se doit-elle d’être adaptée à des besoins spécifiques?

Politiquement parlant, nous cherchons à développer une architecture flexible et accessible à tout le monde. Cela correspond aux préoccupations fondamentales de la plupart des minorités, telles que les personnes souffrant de handicaps physiques; les espaces doivent être exempts d’obstacles, au bénéfice de toutes et tous. Il n’est pas question de solutions spéciales, mais bien de la suppression d’éléments excluant, notamment dans l’espace public. À contrario, l’espace privé est plus exclusif: il n’appartient pas à la collectivité, mais à un individu ou à une communauté. À titre d’exemple, des locaux associatifs sont accessibles aux membres, alors que la villa ne l’est qu’à ses propriétaires. Néanmoins, la question est ici aussi pertinente dans un contexte plus large, car les rapports de propriété et les utilisations peuvent changer plus rapidement que les structures construites.

Ce qui nous intéresse, philosophiquement parlant, concerne aussi bien l’universel que le très spécifique. Souvent, l’examen sans préjugés d’un cas particulier concret donne lieu à des solutions qui peuvent à leur tour déboucher sur de nouveaux standards. Cela dit, la notion d’universel est aussi négociée et discutée, et évolue donc avec le temps.

Boules disco, sols en lino sombre et murs miroitants accueillent les personnes dans l’atrium et à la réception. | Photo © vic and chris photography

Dans le texte «Architecture That Queers» paru dans trans 39, He Shens avance qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’architecture queer. Qu’en penses-tu? Connais-tu des espaces que tu qualifierais de queer, à Zurich ou en Suisse et ailleurs dans le monde?

Pourquoi vouloir transposer le terme «queer» à l’architecture? Y a-t-il un sens à cela? Queer est un terme générique désignant les personnes qui n’ont pas le sentiment d’appartenir à la norme hétérosexuelle ou cissexuelle. Partant de cela, j’ai du mal à attribuer cette qualité à un espace physiquement construit. Mais pour revenir à la question, je ne connais pas non plus d’architecture qui soit fondamentalement queer. C’est plutôt la vie qui se déroule dans un espace qui peut être queer, et que l’on associe alors à l’espace en question: l’utilisation, l’attitude, la communication, et cetera – les interactions sociales peuvent donc être queer. Quant à l’architecture, elle peut les entraver, ou au contraire les accompagner. Prends l’exemple des sanitaires et vestiaires neutres en termes de genre; les cabines neutres ne donnent à personne le sentiment de ne pas être à sa place. Ou encore celui d’une pièce au rez-de-chaussée exposée à la vue, qui met mal à l’aise des personnes manquant d’assurance ou qui sont vulnérables et cherchent à se protéger. Mais fondamentalement, je pense qu’il s’agit de la manière dont les gens s’approprient un espace.

Toujours selon He Shen, une approche possible pour la conception d’espaces queer consiste à réduire l’architecture au minimum afin d’encourager chaque corps à se confronter à l’espace. Le texte décrit des espaces qui semblent inconfortables, parfois banals, bon marché ou insignifiants, mais qui ont le potentiel d’accueillir n’importe quel individu queer. Comment considères-tu cette position?

Si je comprends bien les avantages de l’«espace sans caractéristiques», j’ai quelques points d’interrogation d’un point de vue architectural. À première vue, on ne fait rien de mal avec un espace neutre. Mais est-ce la chose à faire? La bonne architecture naît-elle ainsi, du point de vue de la culture du bâti? Comment une «attitude» se manifeste-t-elle en architecture? Une prise de position conceptuelle ne peut-elle finalement pas offrir plus que l’absence de conception, puisqu’elle déclenche un débat? Et si l’on y pense, la détermination de caractéristiques par le biais d’un projet ne facilite-t-elle pas l’appropriation, puisque ce dernier rend parallèlement possible un discours? La question se pose aussi en ces termes: une flexibilité maximale implique-t-elle automatiquement une absence de caractéristiques?

Le minimalisme est à mon avis fragile et requiert beaucoup de doigté pour le conjuguer avec la beauté – qui est très importante en architecture. Le sujet me rappelle indirectement les positions qui sont actuellement – et de nouveau – souvent avancées dans le monde politique à propos de la neutralité de la Suisse: «Si on se comporte de manière neutre, on ne fait rien de mal». Mais fait-on alors automatiquement «bien»? Ne s’agit-il pas d’une excuse pour ne pas avoir à prendre position? La neutralité doit être définie avec précision; elle peut être comprise et appliquée de manières différentes. Et c’est la même chose pour les espaces «neutres».

Les portes en verre revêtues de films irisés confèrent une atmosphère joyeuse à la salle d’attente centrale à l’étage. | Photo © vic and chris photography

Les LGBTQI+ ne sont pas un groupe homogène. Comment éviter que la tentative de créer des espaces queer ne débouche – à nouveau involontairement – sur la création de nouvelles conventions qui pourraient à nouveau exclure des sous-groupes? Je me réfère à Sarah Ahmed, qui met en garde contre le fait que de nouvelles normes au sein de la communauté queer pourraient à nouveau conduire à des exclusions.

C’est juste. Si je repense à ma puberté, l’idéal de beauté de la communauté gay des années 1990 était le corps aux mensurations normées, musclé et imberbe des mannequins Calvin Klein… probablement en réaction aux corps malades de la crise du SIDA dans les années 1980: «Nous, les gays, nous sommes en forme et en bonne santé»! L’image unilatérale véhiculée du milieu gay était tout sauf inclusive. Je constate aussi régulièrement que les individus queers ayant peu de connaissances et de compréhension vis-à-vis des autres couleurs de l’arc-en-ciel sont très nombreux. Alors oui, les biographies et les besoins varient énormément au sein de la communauté LGBTQI+. C’est justement parce que les personnes queer ne forment pas un groupe homogène qu’il faut leur proposer des offres et espaces variés. Je crois que ce qui vaut pour la société est également pertinent au sein de la communauté queer: il est d’une part important que l’espace public n’exclue personne; il peut d’autre part y avoir et il y aura toujours, en complément, des offres très spécifiques pour des groupes particuliers. Les lesbiennes veulent parfois être entre elles, tout comme la communauté d’expats italiens, ou encore les Verts.

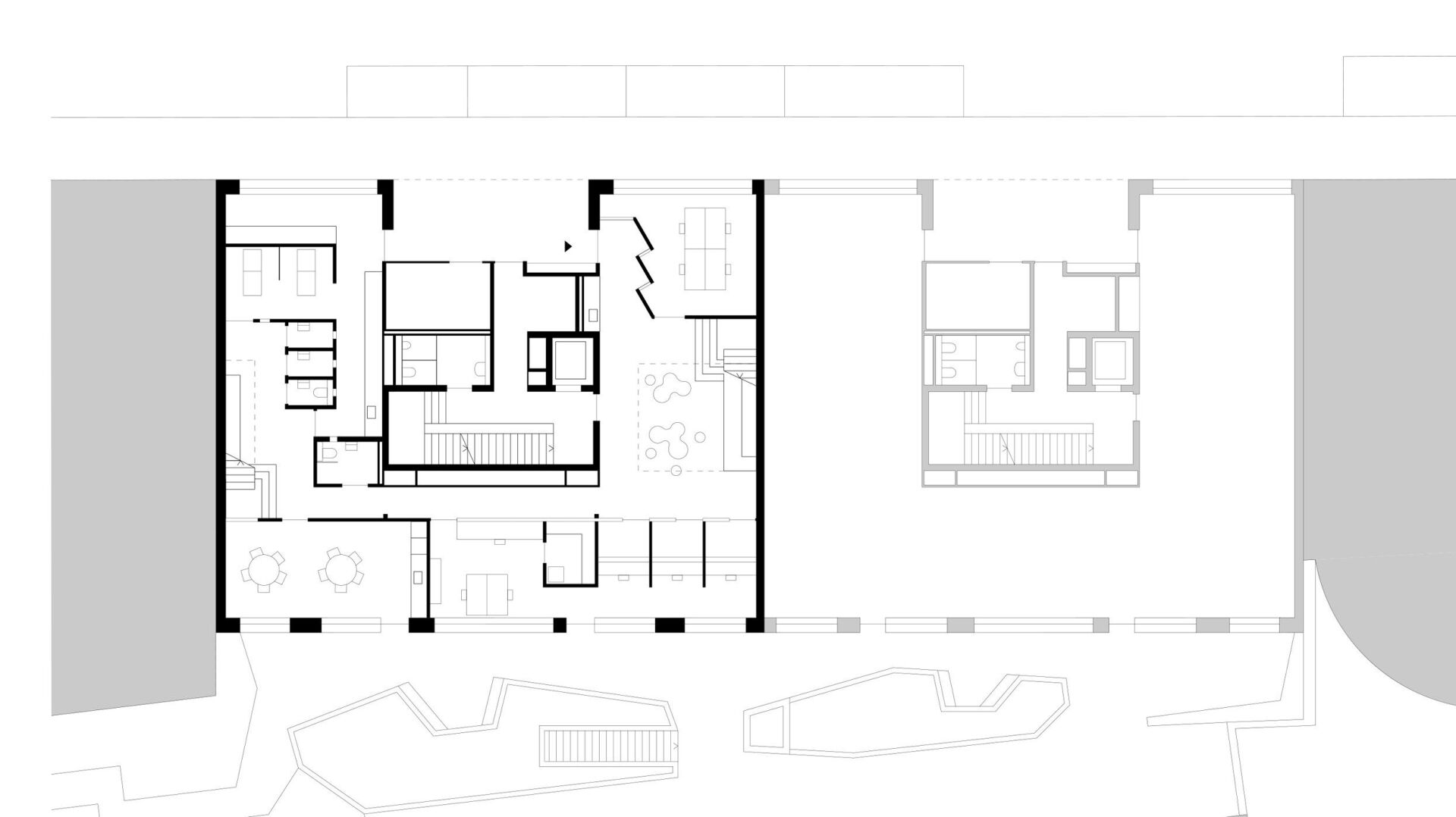

En 2023, vous avez aménagé le Checkpoint Zürich, installé dans un nouveau bâtiment conçu par Bob Gysin + Partner. Quelle est l’histoire de ce mandat?

L’histoire remonte à l’hiver 2021/2022, lorsque le Checkpoint et les associations faîtières Arud et Sexuelle Gesundheit Zürich signaient un contrat de location avec les CFF concernant environ 900 mètres carrés du nouveau bâtiment situé à la Limmatstrasse 25. Le directeur du Checkpoint, Bastian Baumann, cherchait pour l’aménagement intérieur une ou un architecte investi·e au sein de la communauté queer. Il connaissait mon engagement pour l’association queerAltern et m’a contacté directement.

Vous êtes-vous au préalable – peut-être aussi en dialogue avec la maîtrise d’ouvrage – demandé à quoi pouvait ressembler un bon espace queer?

À titre privé, la thématique m’était connue. C’était donc l’occasion de réfléchir à la définition de l’espace queer d’un point de vue professionnel. Et la réponse n’est pas simple car, au fond, le terme «queer» vise précisément à faire éclater les catégories rigides. Comme je l’ai expliqué au début, un espace queer est avant tout défini par les interactions sociales qui sont le reflets d’un lieu sans préjugés.

Comment cela se traduit-il dans l’aménagement du Checkpoint Zürich?

Au Checkpoint, c’est toute l’équipe de travail qui conseille et assure des traitements sans préjugés. En termes d’architecture, le maître d’ouvrage et nous voulions détourner l’image conventionnelle et standardisée du cabinet médical. Le Checkpoint ne devait en aucun cas s’apparenter à l’atmosphère cassante et stérile d’une clinique; il devait au contraire refléter le monde multi-facettes des expériences queer.

En quoi le nouvel emplacement du Checkpoint Zurich diffère-t-il de l’ancien? Qu’est-ce qui manquait à l’ancienne adresse et quelles étaient les exigences des commanditaires pour le nouveau lieu?

L’ancien site de la Konradstrasse, qui s’était agrandi au fil des ans, explosait de toutes parts et rendait compliquée son exploitation, sans compter une isolation acoustique trop faible. Les locaux ne dégageaient pas une atmosphère professionnelle. La maîtrise d’ouvrage souhaitait trouver sur le nouveau site un bon équilibre entre une présence marquante et la protection de la sphère privée de la clientèle, tout en assurant un fonctionnement optimal.

Le Checkpoint Zurich est-il uniquement destiné aux personnes queer en Suisse?

Non, il est à disposition de tout un chacun. 30 pour cent de la clientèle environ n’appartiennent pas à la communauté queer, et ce sont surtout les femmes cis hétérosexuelles qui apprécient l’offre et l’attitude ouverte, sans honte, qui caractérise le Checkpoint.

C’est rare en architecture de voir traduit spatialement les besoins des LGBTQI+. Cela se limite souvent à peindre un mur en violet ou à hisser le drapeau arc-en-ciel. Au Checkpoint, vous avez manifestement travaillé avec les ingrédients de l’architecture: agencement spatial et matériaux.

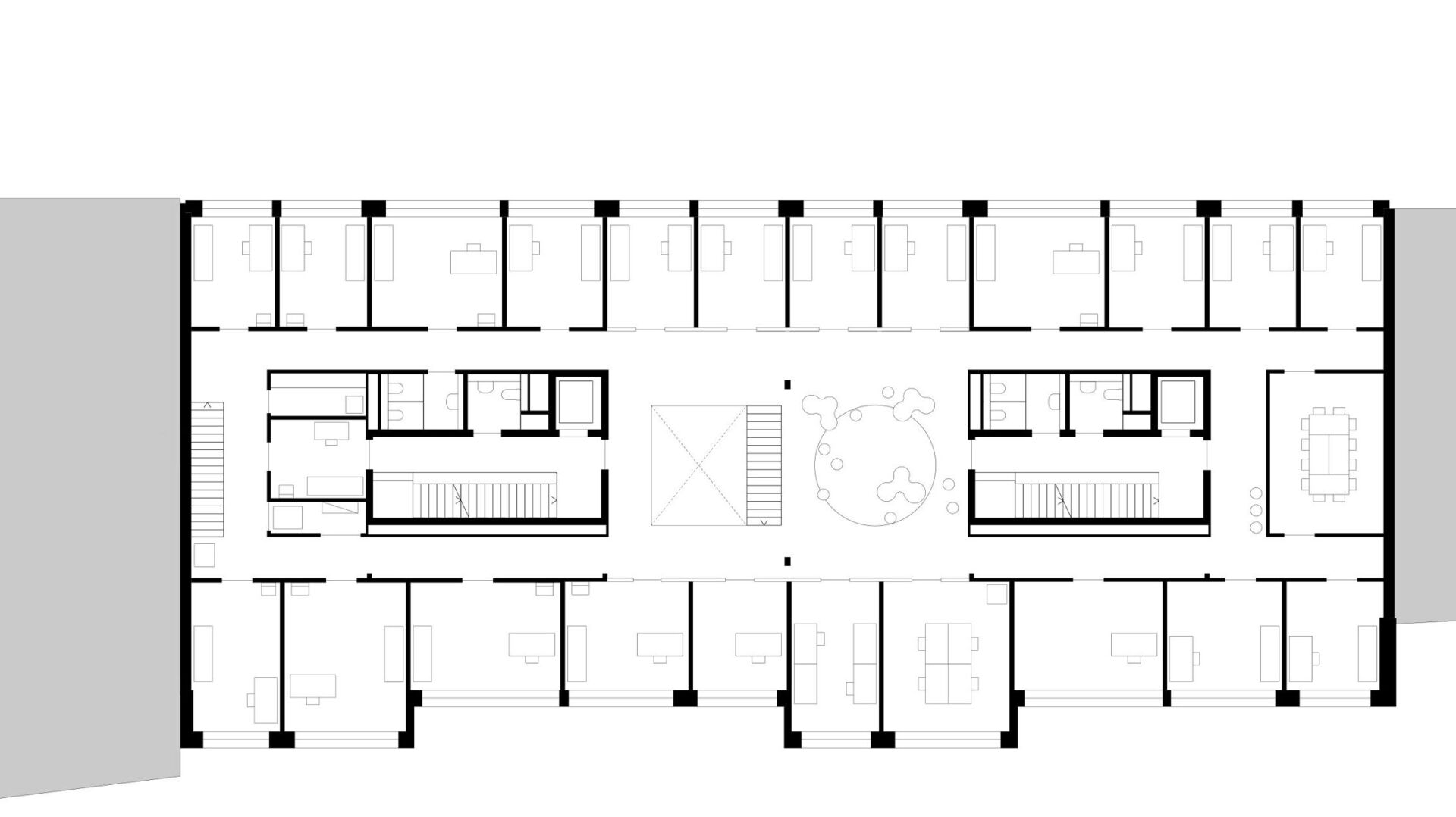

Le défi consistait à trouver un équilibre entre exploitation optimisée, image affirmée et protection de la sphère privée. Nous avons décidé de placer le laboratoire et un local administratif, auxquels n’ont accès que les personnes travaillant ici, derrière les façades vitrées du rez-de-chaussée. Nous voulions à tout prix éviter le cliché des couleurs de l’arc-en-ciel. C’est plutôt l’aspect ambigu qui nous intéressait – le fluide dans la conception. Le concept chromatique était donc centré sur l’étude de la fluidité dans l’espace, obtenue par la mise en place de films irisés autour des surfaces vitrées qui changent de couleur selon l’angle de vue.

Les maladies sexuellement transmissibles sont toujours associées au sentiment de honte. À contrario, le Checkpoint est habité d’une atmosphère détendue et offre un environnement ouvert et tolérant. Et pourtant, j’imagine que certaines personnes préfèrent se cacher plutôt que d’en rencontrer d’autres dans ce qui s’apparenterait à un forum?

Il y a une deuxième entrée, peu visible, par laquelle on accède à une zone annexe et, de là, directement aux salles de consultation. Cet accès est surtout utilisé par les personnes qui ont besoin d’une consultation psychologique et qui ne se sentent pas à l’aise dans une zone d’attente commune. L’aspect fondamentalement ouvert du Checkpoint ne parle naturellement pas à tout le monde. Certains préfèrent l’atmosphère anonyme qui règne par exemple dans les hôpitaux.

L’entrée en double hauteur et la salle d’attente du Checkpoint au premier étage rappellent un club ou un bar. L’idée me plaît, mais l’association LGBTQI+ et culture de la fête ne s’appuie-t-elle pas sur un stéréotype?

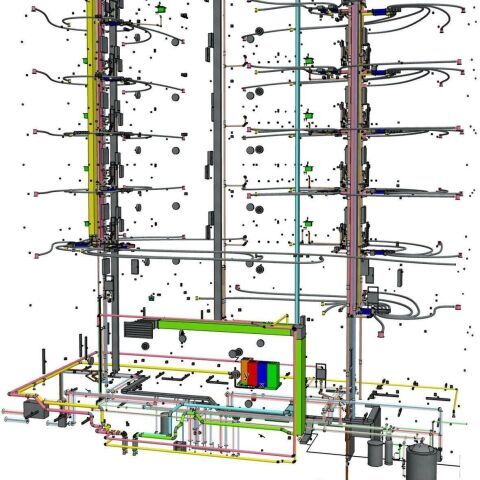

Cet aménagement est une réponse prenant en compte les souhaits de la maîtrise d’ouvrage, le programme et le nouveau bâtiment à disposition. La décision d’occuper tous les axes de la façade avec des salles de consultation et de traitement, dictée par des raisons économiques, a automatiquement entraîné un déplacement des zones d’attente et de desserte vers le centre du bâtiment. Le contraste entre périphérie lumineuse et milieu plus sombre est le thème central du projet. La pression des délais et le cadre budgétaire très serré ont aussi pesé dans ce choix, ce qui nous a poussé à renoncer aux faux-plafonds, et à développer une stratégie d’appropriation du gros-oeuvre comme nous les connaissons des boîtes de nuit Bottom-up: un concept clair, des détails simples, une matérialité sobre et directe, et des effets brillants étudiés. Le plafond n’est autre que la sous-face de la dalle en béton brut et la technique est mise à nu et accessible. Mais comme tu l’as formulé, cet aménagement reflète aussi la volonté de faire résonner dans un espace la diversité des histoires et des identités queer. Dans l’inconscient queer, clubs et bars sont synonymes de créativité, de non-conformité et de fierté, et ont pendant longtemps été les seuls refuges sûrs permettant un épanouissement sans contraintes. Les salles de consultation et de médecine qui viennent compléter cette ambiance sont lumineuses et ne se distinguent pas des standards modernes… pour la simple et bonne raison que tout un chacun partage le même besoin d’être simplement accepté tel qu’il est.

Les salles de consultation sont sobres et bien éclairées. | Photo © vic and chris photography

Y a-t-il d’autres types de projets que tu aimerais à l’avenir développer pour la communauté queer?

J’aime projeter et construire pour n’importe qui, queer ou pas queer. S’intéresser aux besoins des minorités a toutefois l’avantage de remettre constamment en question ses propres idées et sa compréhension de la norme. L’association queerAltern que j’ai co-fondé en 2014, promeut la vie sociale des personnes queer vieillissantes. Le projet «Espenhof – Wir leben Vielfalt» est un exemple concret et pionnier intégré à l’ensemble Espenhof Nord initié et réalisé par la fondation Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW), en coopération avec l’association queerAltern et les centres pour personnes âgées dans le cadre de la stratégie Vieillir 2023.

L’architecture de Bollhalder Eberle et Theres Hollenstein comble un manque important dans le secteur du logement et des soins destinés aux personnes âgées. Le projet prévoit de proposer une offre globale qui permette de vieillir dignement au sein d’une communauté exempte de préjugés, en mêlant habitat autonome et soins stationnaires sous la forme de groupes d’habitation médicalisés qui intègrent des offres de soutien adaptées aux différents besoins. La diversité des biographies et des besoins queer sera prise en compte afin de développer un climat d’acceptation et de reconnaissance mutuelles – grâce à la complémentarité entre formes de vie individuelles et communauté attentive. Le premier coup de pioche de ce projet novateur a déjà été donné.

Le texte est publié pour la première fois dans Arc Mag 2024–4.

Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/fr/service/commander-le-magazine