Les surélévateurs – Simon Chessex parle de la densification de Genève

Genève continue de se transformer pour répondre aux défis urbains contemporains. Entre surélévations de bâtiments existants et reconversions d’espaces de bureaux en logements, les architectes redoublent de créativité pour maximiser l’utilisation du tissu urbain tout en respectant les contraintes structurelles et les besoins de la population. Dans cette interview, nous nous entretenons avec Simon Chessex, un acteur clé de cette transformation, qui partage avec nous sa vision, ses projets en cours et les défis auxquels il est confronté.

Avec Hiéronyme Lacroix, Simon Chessex est fondateur du bureau Lacroix Chessex. Soucieux de développer le tissus urbain genevois de manière qualitatif, le duo d’architectes a dejà deux surélévations à leur actifs et deux autres sont en phase de développement. | Photo © Lacroix Chessex

Avec une densité de presque 13 000 personnes par kilomètre carré, Genève se classe largement comme la ville la plus dense de Suisse. Qu’est-ce qui explique cette première place?

Genève est souvent considérée comme la plus petite des grandes villes internationales. En tant que pôle économique majeur, elle attire de nombreuses personnes. De plus, son territoire est restreint: la ville de Genève – l’une des 46 communes du canton – s’étend sur seulement 15 kilomètres carrés et abrite la moitié de la population cantonale.

Cependant, il est important de relativiser ces chiffres de densité. Certains secteurs sont effectivement très peuplés, mais ils sont comparables à des quartiers de Paris ou Barcelone. Même si le centre-ville est bien rempli, le tissu urbain genevois n’est pas homogène. Des quartiers denses côtoient de grandes avenues, des parcs, des petites rues et des places, contrairement à une ville comme Londres, où la même densité peut s’étendre sur plusieurs kilomètres carrés. De plus, Genève possède de grands espaces publics comme le Parc des Eaux-Vives et le Parc des Bastions par exemple, qui permettent à la ville de respirer.

Grâce à des projets de qualité et à des réflexions approfondies sur l’espace public et la diversité, nous parvenons à maintenir une ville agréable à vivre.

Selon l’Office cantonal de la statistique, entre 72 000 et 151 000 nouveaux habitant·e·s sont attendu·e·s dans le canton de Genève d’ici 2050. Comment allons-nous encore densifier la ville la plus dense de Suisse et que’est-ce que cela signifie urbanistiquement et architecturalement?

L’État de Genève est très sensible à la question. De très grands projets de densification ont été initiés ces dernières années comme les Communaux d’Ambilly, les Cherpines, ou la Chapelle-les Sciers. Cependant, tout est extremement lent, chaque lancement de projet prend une éternité. Les premiers projets du PAV (Praille Acacias Vernets) – une zone industrielle reconvertie en logements et espaces de travail – sont actuellement en construction, bien que les concours pour ce quartier aient été lancés en 2005. Malgré cette lenteur, je reste optimiste: même si tout ne progresse pas aussi vite que souhaité, nous suivons une planification intelligente.

Les Grands Projets de Genève | Carte © swisstopo

Y-a-t-il des changements prévus dans les plans de zones? Réaffecte-t-on par exemple des zones villas en zones plus denses?

L’État de Genève a clairement défini ses objectifs avec son plan directeur cantonal et avec la création des Grands Projets. Au niveau communal, chaque commune doit également revoir et proposer de nouveaux plans directeurs. En bref, tout est très cadré au niveau du canton et des 46 communes.

Concernant la zone villa, c’est une question épineuse car il faut rappeler là une série de chiffres extraordinaires: la moitié de la zone constructible du canton est en zone villa (zone 5), et dans cette zone vit seulement 13 pour cent de la population. En clair, 87 pour cent de la population du canton vit dans la moitié de la zone constructible!

Il y a plusieurs années, l’État a décidé d’octroyer la possibilité de densifier la zone villa via des dérogations. L’idée était très bonne selon moi mais n’a au début pas bien fonctionné car les promotteurs se sont rués sur l’opportunité de construire plus et de se faire un maximum d’argent. D’affreux projets de villa mitoyennes sans aucune qualité ont alors vu le jour et de nombreuses petites maisons individuelles des années 1930 à 1960 avec de grands arbres ont été rasées. De plus, les sols ont été imperméabilisés par des surfaces d’asphalte dédiées aux voitures.

Voyant que la situation lui échappait, le Conseil d’État a décidé d’un moratoire. Pendant deux ans, il n’a plus été possible de densifier la zone villa. Depuis lors, un manuel a été édicté et il faut dorénavent répondre à des critères très précis et de qualité pour pouvoir densifier cette zone.

En 2008, le Grand Conseil de Genève adoptait une loi sur les surélévations autorisant l’ajout de deux étages supplémentaires, donc un réhaussement de six mètres, dans certaines zones du centre-ville de Genève. 16 ans plus tard, quel est votre sentiment sur les projets réalisés?

Les surélévations ne sont pas la solution au problème de densification, mais il s’agit d’une des solutions de construire la ville en ville, ce que nous architectes, poussons en avant. À l’origine, cette loi est née d’une étude personnelle de mon associé Hiéronyme Lacroix, qui avait réfléchi aux questions de densification de Genève avec son ancien bureau Guenin-Lacroix Architectes. Cette étude presque utopique a été remarquée par le politicien Thomas Büchi qui a trouvé l’idée géniale et l’a fait avancer politiquement, donnant ainsi naissance à cette loi.

Lors de la mise en application initiale, les mêmes problèmes que ceux rencontrés lors de la densification de la zone villa sont apparus. Les premières surélévations ont été de très mauvais exemples architecturaux. Politiquement, un conflit est alors survenu entre la ville – soucieuse de préserver son image architecturale – et le canton qui souhaitait densifier. Après un blocage des surélévations, Bruno Marchant et le bureau Joud & Vergély ont été sollicités pour trouver une solution et encadrer architecturalement les projets de surélévation. Ils ont élaboré un guide appelé la «méthode ABCD», qui oriente la planification des projets en tenant compte des aspects du quartier, de la rue et du bâtiment. La commission d’architecture évalue ensuite si les projets soumis sont compatibles avec cette méthode.

Personnellement, je trouve ce guide excellent: il nous aide à cadrer nos projets et nous fournit des lignes directrices. Cependant, je pense aussi que chaque projet de surélévation ne peut pas toujours suivre la même méthode, car chaque contexte est unique.

La dernière surélévations de Lacroix Chessex à l’Avenue Wendt est très visible, contrairement à celle de son bâtiment mitoyen, qui passe presque inaperçue. | Photo: Olivier Di Giambattista

Vous avez déjà réalisé deux surélévations de bâtiments de logements et deux autres sont en cours de planification. Dans ce genre de projet, l’implantation est donnée, la structure du bâtiment est déjà existante, et le nombre d’étages est souvent imposé par des règlements ou par la résistance structurelle du bâtiment existant. Quelle place laisse ce genre de projet à la créativité architecturale?

Personnellement, je vois ces contraintes comme des sources de créativité. Lors d’une surélévation, le bâtiment existant devient notre nouveau terrain de jeu. Nous l’étudions en profondeur, comme s’il s’agissait d’un site avec ses propres caractéristiques. C’est une approche passionnante et une véritable source d’inspiration.

Peut-être qu’avec le temps, nous pourrons créer de grandes familles de surélévations adaptées aux différents types de bâtiments des différentes époques. Mais pour l’instant, nous sommes ravis d’analyser chaque situation unique et de relever les défis qu’elle présente. Cela nous stimule et enrichit notre créativité.

Analysons un peu plus en détail votre dernière surélévation à l’avenue Wendt. Le bâtiment mitoyen au vôtre a également été surélevé, mais avec une approche complètement différente. Les architectes ont choisi d’envelopper les deux nouveaux étages en alignant la façade avec l’existant et en supprimant l’avant-toit. Quel est ton avis sur ce genre de pratique?

Lorsque nous avons commencé notre projet, nous étions au courant de ce qui se faisait à côté. Nous avons débuté la phase d’avant-projet alors qu’ils entamaient leur chantier, ayant environ une année et demie d’avance sur nous. Pour eux, la surélévation est une pratique très simple: ils ont travaillé par mimétisme avec les étages inférieurs. En rénovant la façade du bâtiment existant, ils ont créé un volume unitaire où la surélévation est peu visible. Cependant, ils ont commis un geste totalement surprenant et décevant en supprimant peut-être le seul élément qualitatif de ce bâtiment: l’avant-toit.

Nous étions très embêtés car notre maître d’ouvrage ne souhaitait pas refaire la façade du bâtiment existant. De plus, nous tenions à conserver l’image de l’avant-toit, qui finissait le bâtiment de manière élégante.

Dans les nouveaux étages crées, de longs balcons filants permettent aux habitant·e·s de bénéficier d’un espace exterieur de qualité. | Photo: Olivier Di Giambattista

Votre approche architecturale – radicalement différente de celle du bâtiment voisin – déséquilibre tout de même l’ensemble visuellement. C’est un parti pris assez fort, et on peut penser que prolonger le style du bâtiment existant aurait rendu l’ensemble plus cohérent. Cependant, j’ai l’impression que vous avez voulu montrer qu’une surélévation – même sur un bâtiment banal – peut lui redonner une nouvelle vie et le sublimer. Ai-je raison?

Oui, c’est vrai qu’il y a un déséquilibre, mais la ville est aussi faite de collages et cela fonctionne souvent très bien. Puisque nous ne pouvions de toute façon pas faire comme eux – car nous ne touchions pas à la façade – nous avons décidé de voir notre projet comme un élément indépendant, sans chercher de dialogue avec le voisin. C’est pourquoi nous avons choisi de créer un véritable couronnement pour le bâtiment, le sublimant ainsi comme tu le dis.

J’ai l’impression qu’aujourd’hui nous avons quelque peu perdu cette notion fondamentale de l’architecture qui consiste à diviser un bâtiment en trois parties: le socle, le corps intermédiaire et le couronnement.

Ces éléments sont très importants dans notre approche architecturale. Lors du lancement du concours pour ce projet, chaque équipe devait proposer un concept. Le nôtre s’inspirait du dessin d’une colonne grecque. Nous avons expliqué que la surélévation pouvait jouer le rôle de couronnement tout en conservant l’image de l’avant-toit, et c’est ce qui a convaincu les décideurs.

De plus, au lieu de créer un simple retrait en haut du bâtiment, nous avons choisi un matériau qui accentuait encore plus la différence avec l’existant. Le choix du bois venait directement de la demande du client, et cela nous convenait bien car c’est un matériau léger, idéal pour la surélévation. Cependant, il y a un véritable débat sur l’utilisation du bois en milieu urbain. Le bois vieillit, nécessite de l’entretien, change d’aspect, et certains voient cela de manière négative.

Il est vrai que le bois peut parfois «choquer» ou détonner dans un environnement urbain principalement composé de constructions minérales. Mais ne devrions-nous pas considérer les surélévations comme des toitures? Ces dernières sont souvent construites en charpente bois, même en ville.

Effectivement, et nous avons également essayé de justifier ce choix en présentant une photo montrant l’un des bâtiments voisins de style chalet. Cette image nous a vraiment permis de convaincre les autorités que le bois pouvait très bien s’intégrer dans la ville.

De plus, l’enjeu numéro un dans une surélévation, c’est la légèreté. Avant de débuter un projet, nous demandons directement à notre ingénieur civil d’analyser la structure du bâtiment pour déterminer combien d’étages il peut supporter. Cependant, la légèreté est en contradiction avec les exigences de l’acousticien et celles du physicien du bâtiment, qui préfèrent la masse. Nous sommes donc constamment en train de jongler avec plusieurs facteurs pour trouver les meilleures solutions. Le bois n’est bien sûr pas la seule option pour la structure d’une surélévation. Nous rêvons, par exemple, de pouvoir construire en métal. Mais le bois est souvent plus utilisé car il a une image plus positive, répond aux questions de sécurité incendie, propose une meilleure empreinte carbone et un coût concurentiel.

Même si l’extension en bois contraste fortement avec le bâtiment original, d’autres bâtiments du quartier permettent de créer un lien visuel avec la nouvelle surélévation. | Photo: Olivier Di Giambattista

Ai-je raison de penser que le concept de cette surélévation est completement différent que celui utilisé pour votre première surélévation à la Rue de Lausanne, également située à Genève?

C’est vrai que le concept est différent, car le contexte l’est aussi. Si l’on passe devant notre première surélévation, on ne la remarque presque pas, ou seulement après une seconde lecture. À l’Avenue Wendt, nous avons opté pour un contraste assumé. Nous ne cachons rien: la structure en bois est l’expression même de l’architecture, sans artifice. Nous n’avons pas «décoré» le bâtiment, mais avons laissé la structure s’exprimer pleinement.

Et les typologies des appartements sont également très différentes. Dans votre première surélévation, elles sont complexes notamment à cause des demi-niveaux, alors qu’à l’Avenue Wendt, elles semblent plus standard.

À l’Avenue Wendt, nous avons clairement opté pour des logements tout à fait standard. Les appartements sont traversants, avec une zone jour côté lac et une zone nuit côté Jura. Contrairement à la surélévation de la Rue de Lausanne, nous n’avons pas cherché de typologie très spécifique. Les typologies restent de qualité, mais elles n’ont rien de particulier. Parfois, dans la planification de logements, des typologies simples et efficaces sont ce qui fonctionne le mieux.

En revanche, le plan de charpente a dicté toute la trame du projet. C’est là toute la complexité d’une surélévation: certaines contraintes sont données, et il faut les intégrer tout en créant de nouveaux espaces de qualité.

Bien que les typologies des appartements soient standard, les architectes ont créer des ambiances agréables en laissant apparaître la structure bois. | Photo: Olivier Di Giambattista

La crise du logement oblige à construire, transformer ou surélever. Mais elle pousse également à réutiliser des espaces initialement non prévus pour le logement. Pourriez-vous nous parler de votre projet de surélévation à la Rue du Valais, où vous allez justement réaffecter des surfaces de bureaux en logements?

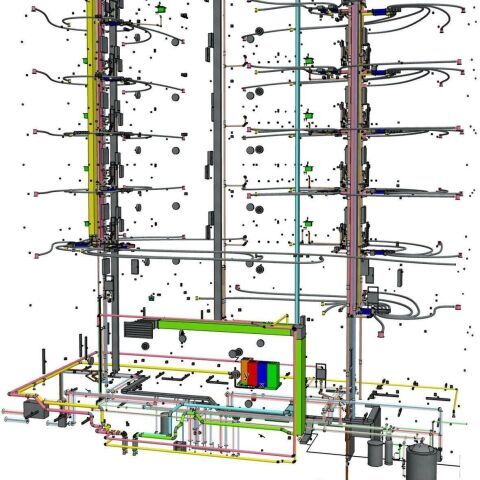

Le thème de la transformation des immeubles de bureaux en logements nous passionne beaucoup. Nous en avons même fait notre thème d’atelier à la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. À la Rue du Valais, le bâtiment sera complètement vidé, ne conservant que sa structure. C’est très excitant de retravailler un bâtiment en partant de son squelette, de lui refaire toutes ses entrailles et de lui donner une nouvelle peau. De plus, nous allons le surélever. La situation du bâtiment est idéale: il ne bloque la vue de personne, bénéficie d’un espace public dans ses alentours et est proche du lac. C’est un emplacement parfait pour une surélévation.

Nous venons à peine de recevoir le permis de construire et le chantier devrait commencer l’année prochaine. Nous allons pouvoir ajouter une cinquantaine de logements à cet endroit, c’est formidable! Pour la Suisse romande, c’est un peu un projet pilote de reconversion d’un immeuble administratif en logements.

La structure du bâtiment en poteaux-dalles aide aussi beaucoup la reconversion de ce bâtiment en logements, n’est-ce pas?.

Exactement, nous avons la chance de n’avoir que des poteaux avec de grands plateaux. Nous utilisons la contrainte du placement des poteaux pour concevoir notre plan.

En projetant notre regard vers l’avenir, à ton avis quels thèmes préoccuperont le plus les architectes genevois dans cinq à dix ans?

L’augmentation de la population entraîne à mon avis trois grands thèmes et tâches. Comme expliqué, la densification, notamment par des surélévation est en bonne voie. La mobilité et la biodiversité seront également des préoccupations essentielles. Il y a beaucoup de voitures en ville et surtout trop de surfaces sont actuellement utilisées comme place de stationnement. Aujourd’hui, nous devons créer une place de parc pour chaque nouveau logement environ, ce qui semble excessif à mon sens. Nous devons transformer la ville de manière à favoriser la mobilité piétonne et réduire le nombre de véhicules stationnés en bord de route.

En outre, il faut renforcer les qualités des espaces libres existants. Ici, à Genève, nous commençons déjà à réaménager les parcs et les rives du lac de manière à ce qu’ils offrent un maximum de possibilités d’utilisation. Mais il faut aussi penser à la biodiversité. Les années à venir devront être marquées par une répartition équitable des espaces libres entre les humains, les animaux et les plantes. La renaturation de la plage des Eaux Vives est à mon avis un exemple remarquable de renforcement de l’espace public, mais qui a également pris en compte les aspects écologiques. Si nous travaillons dans cette direction, il est possible de faire beaucoup pour la qualité de vie de la population et la préservation de la biodiversité.

Première publication dans l'Arc Mag 2024–5. Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/services/commander-le-magazine