Marc Angélil sur le sens de la technologie du bâtiment

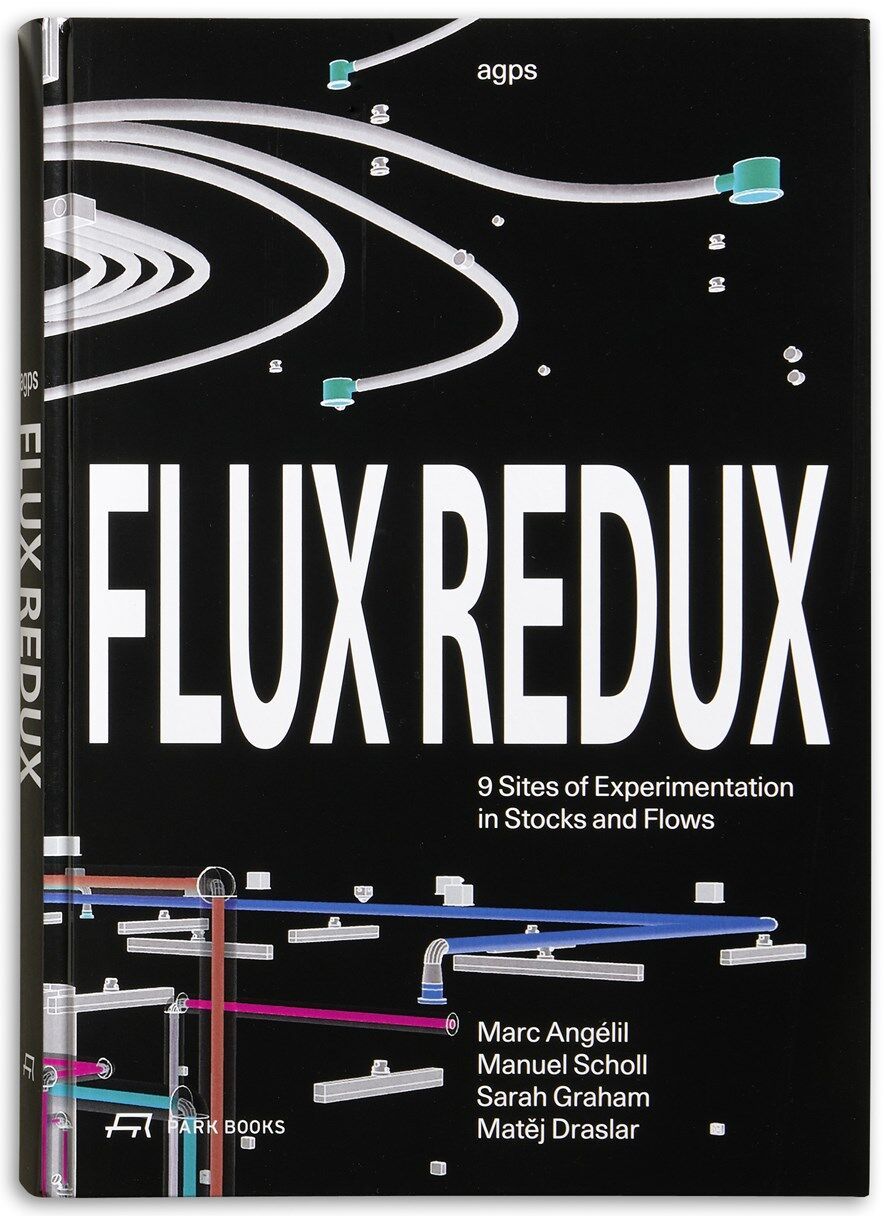

«Flux Redux», c’est le titre du nouveau livre écrit par Marc Angélil et ses partenaires. À travers neuf bâtiments ou projets, le travail du bureau d’architecture agps y est présenté et analysé sous l’angle de la «durabilité». La publication est donc simultanément une rétrospective de près de trois décennies de pratique, et un plongeon dans les débats brûlants qui animent l’architecture: les auteurs mettent en avant des chemins à suivre susceptibles de réduire l’impact négatif de la production architecturale et de l’exploitation du parc immobilier sur le climat. Et ce, sans prétendre présenter des solutions définitives, mais plutôt dans le sens d’un encouragement à l’expérimentation. Dans un entretien avec Jørg Himmelreich, l'auteur a parlé du sens et du non-sens de la technique du bâtiment et des labels énergétiques et a fait un plaidoyer pour la réparabilité des éléments de construction.

Parmi les livres que tu as écrit, nombreux sont ceux qui documentent ta recherche et ton enseignement lorsque tu étais professeur à l’ETH Zurich. Le dernier ouvrage, «Flux Redux», porte un regard sur la production du bureau.

Ce projet de publication s’est effectivement révélé être une sorte de travail de recherche qui aborde le thème de la pratique – un regard posé sur la fabrique de l’architecture. «Flux Redux» propose une réflexion critique sur notre activité d’architectes et aborde des thèmes auxquels notre profession doit faire face aujourd’hui. Ce ne sont donc pas les constructions d’agps qui sont au premier plan, mais la manière dont les architectes relèvent certains défis. Et cela nous a mené à penser que l’atelier ou le bureau d’architecture peut être considéré comme un laboratoire d’expérimentation permanente. On pourrait ainsi considérer ce livre comme un rapport de recherche sur notre travail d’architecte. C’est une tradition au sein de notre équipe, dans la mesure où il s’agit du troisième volet d’une série. Le premier traitait du «quotidien», le deuxième formulait des «principes spatiaux», quant au troisième, il porte sur la «durabilité». D’autres analyses suivront-elles? Je laisse à la prochaine génération le soin d’en décider.

agps, atelier à Zurich | Photo: Matěj Draslar

Manuel Scholl, Sarah Graham et Matěj Draslar sont les autres éditeurs du livre – et Cary Siress, avec lequel tu as déjà publié plusieurs livres, est aussi de la partie …

… ainsi que beaucoup d’autres, plus ou moins directement. Toute l’équipe d’agps a participé aux réflexions. Ce livre est l’occasion de les remercier, ainsi que les anciens membres de l’équipe et les partenaires, notamment Reto Pfenninger et Hanspeter Oester, qui ont beaucoup influencé le discours sur la durabilité du point de vue de la conception architecturale. Nous en profitons aussi pour remercier à la fin du livre les nombreux techniciens du bâtiment, experts en énergie et ingénieurs qui ont joué un rôle déterminant dans les projets – mais qui ne sont malheureusement que rarement mentionnés, ce qui est très regrettable. Le dialogue continu avec eux a été d’une importance capitale dans le développement des différents projets. L’architecture est une entreprise collective! Ce livre est donc une déclaration d’amour adressée à l’architecture, mais aussi au dialogue interdisciplinaire. Les discussions au sein de l’équipe autour du livre ont également permis de mieux cerner les souhaits et idées caressés par la prochaine génération en matière de durabilité. Et ça m’a ouvert les yeux!

Le livre «Flux Redux» est un riche recueil de textes, d'images, de plans et de diagrammes qui traite de la relation entre les technologies et la durabilité dans l'architecture - dans le but de contribuer à une construction plus écologique.

Vous montrez notamment que la recherche de stratégies pour une architecture plus durable est un fil rouge que suit le bureau depuis plusieurs décennies. Les projets les plus anciens qui ont trouvé leur place dans le livre sont un bâtiment mixte de logements et d’activités situé à Esslingen (1989–1995), et le Dock E (1995–2003) réalisé pour l’aéroport de Zurich – sans oublier les expérimentations en bois et avec du photovoltaïque en Californie au début des années 1990.

Au cours des premières années qui ont suivi la création du studio en 1982, la durabilité n’était pas encore une thématique centrale de l’architecture – ni en Suisse ni aux États-Unis. C’est décrit dans le livre: au début, nous n’avions pas non plus le vocabulaire adéquat pour parler de durabilité, d’écologie et de l’influence de l’architecture sur l’environnement dans le processus de conception. Nous parlions alors d’une «utilisation économe des ressources que sont la terre, l’énergie et les matériaux». C’était plutôt compliqué, mais cela nous a tout de même permis d’atteindre notre objectif par des voies détournées. Bien que les thèmes liés à la durabilité n’existaient généralement pas chez les maîtres d’ouvrage à l’époque, nous avons eu la chance de travailler avec des ingénieurs, par exemple Konrad Basler et Ernst Hofmann, qui s’intéressaient à ces sujets. Les projets décrits dans la première partie du livre étaient – comme c’est souvent le cas en architecture – soumis à des contraintes budgétaires. Cela nous a forcé à réfléchir à une utilisation économe des ressources dans tous les domaines de l’architecture. Nous parlions dans ce contexte d’«économie de moyens», qui a également eu une influence sur le langage formel de l’architecture – ce qui est particulièrement intéressant. C’est ainsi que nous avons commencé à nous intéresser à une certaine retenue formelle, parfois spartiate, comme c’est le cas du projet d’aéroport réalisé en collaboration avec Martin Spühler. La forme durable, pour le dire vulgairement, était alors un effet secondaire de la pression des coûts – non seulement «less is more», dans le sens de Mies van der Rohe, mais aussi «less is less is less is less», comme le formulait plus tard Mathias Plüss. Cela a bien entendu eu des répercussions écologiques, dans la mesure où l’économie et l’écologie se conditionnent mutuellement.

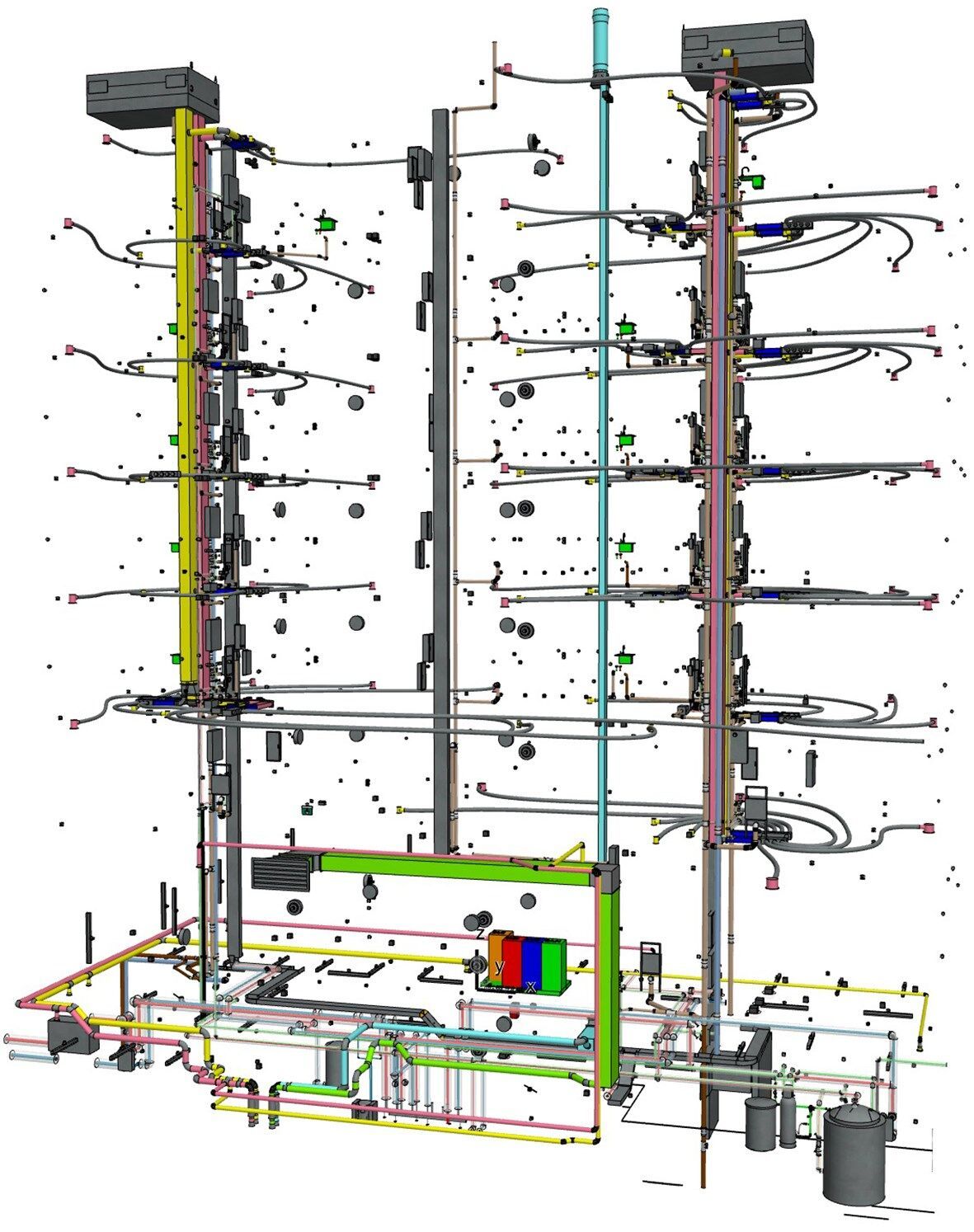

agps, immeuble d'habitation et de bureaux Argovia, Aarau, 2022. Les systèmes techniques sont raccordés au réseau de chauffage et de refroidissement de la ville.

Mais dans votre cas, l’intérêt et la conscience de leur nécessité semblent être apparus très tôt?

Le thème de la construction durable nous intéresse depuis longtemps, sans que nous sachions à l’époque ce que cela signifiait concrètement. Ces questions ont commencé à m’intéresser en 1972, alors que j’étais au collège; j’ai lu le rapport du Club de Rome «Les limites de la croissance», et j’ai eu à ce sujet de superbes échanges avec mon professeur de physique-chimie. Sarah Graham fréquentait la scène alternative de San Francisco, elle connaissait le groupe qui publiait le «Whole Earth Catalogue», et avait des contacts avec des scientifiques environnementaux de UC Berkeley ainsi qu’avec l’équipe de Charles Moore qui travaillait alors sur le Sea Ranch. On pourrait dire que les thèmes étaient dans l’air, mais qu’ils ne touchaient que graduellement – et marginalement – l’architecture.

Est-ce que l’on s’y intéressait déjà dans les milieux des grandes écoles?

Personne, pour ainsi dire, ne s’en préoccupait vraiment lorsque j’étais assistant à l’ETH. À l’exception sans doute du professeur Herbert Kramel qui parlait du dialogue et de l’interaction mutuelle entre environnement et architecture. J’ai ensuite été jeune professeur à Harvard, et là, on en parlait encore moins – au contraire, la durabilité ne semblait pas correspondre au discours érudit de la discipline. C’est tout le contraire aujourd’hui. Je suis retourné à Harvard l’année dernière; si tous parlaient de «durabilité», peu avaient une idée de la manière d’intégrer ce thème dans le processus de conception. D’où ce livre!

Penchons-nous sur sa structure. Il débute avec un essai en guise d’introduction, suivi par des réflexions concernant plusieurs bâtiments et rendus de concours. Outre les projets déjà mentionnés, il est question de la Zurich International School (2008), du siège de l’IUCN près de Genève (2011), de l’immeuble de logements B35 à Zurich (2012), du projet pour le musée Guggenheim à Helsinki (2015), de la transformation d’une écurie (2018) et de la construction d’une nouvelle ferme sur le Refugio Road Ranch en Californie (2020) ainsi que de différentes constructions en bois et de bâtiments pour lesquels l’accent a été mis sur le travail avec des panneaux solaires. Peux-tu nous parler du choix de ces projets?

Ces dernières années, on m’a de plus en plus souvent demandé de donner des conférences sur la durabilité dans l’architecture. J’ai d’abord présenté mes réflexions et mes conclusions à l’aide de quelques bâtiments, en m’interrogeant notamment sur la quantité et le type de technique nécessaires pour construire efficacement de manière durable. Hightech, Leantech ou Lowtech? Voire même Notech pour les cas les plus extrêmes! Les exemples se sont accumulés au fur et à mesure que les invitations se multipliaient. Un groupe de neuf projets est ensuite devenu l’ossature du livre. Ils nous permettent de raconter une histoire, celle de la tentative de lier écologie et architecture, comme dans un pas-de-deux. C’est le thème principal du livre: l’histoire de la construction durable au cours des trois ou quatre dernières décennies.

Peux-tu préciser cela? Qu’est-ce qui différencie les chapitres les uns des autres, et quelles sont les thématiques récurrentes?

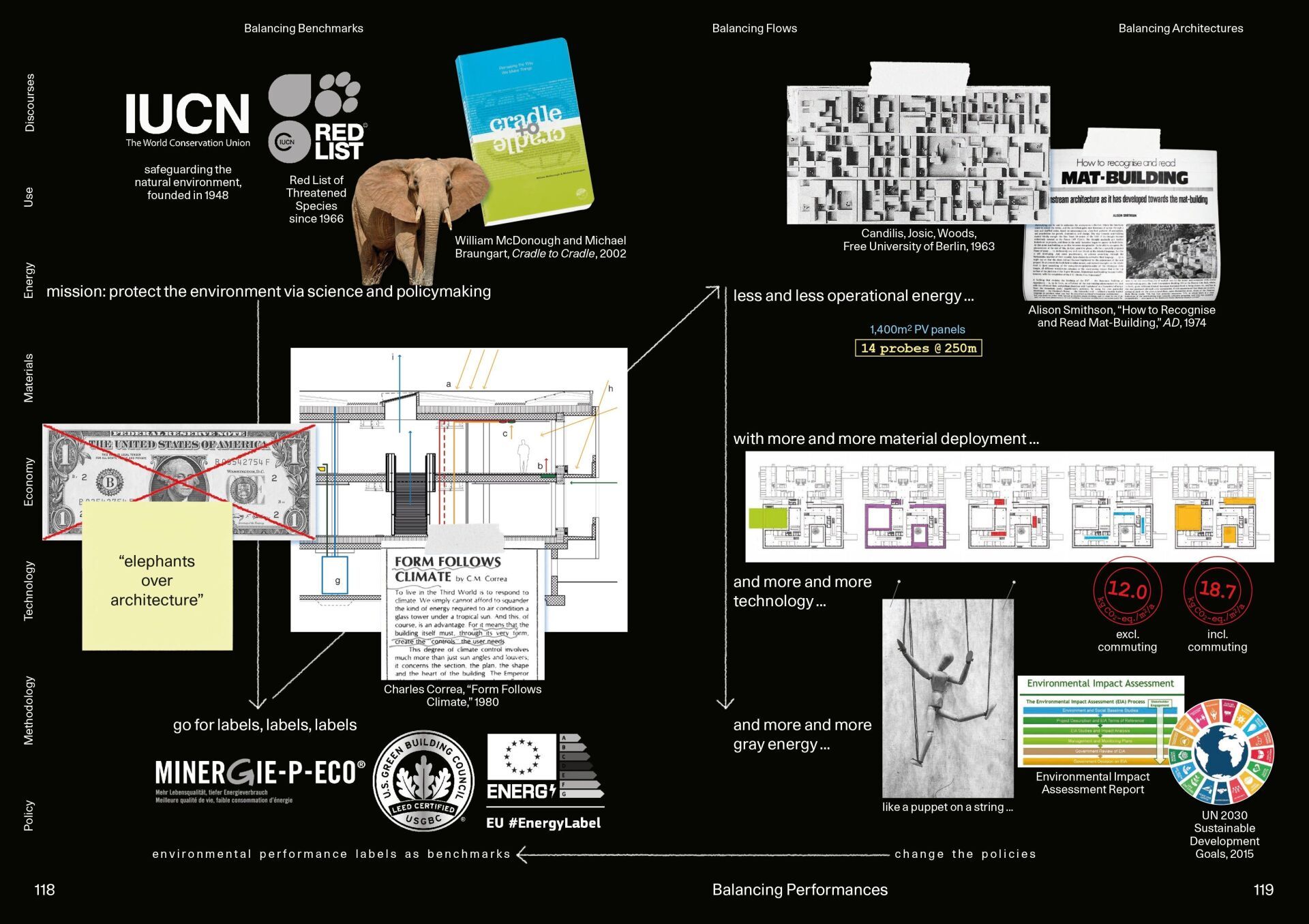

Bien que chaque chapitre traite d’un sujet précis et raconte donc une histoire particulière, d’autres aspects ont été mis en avant au fil du temps, faisant apparaître des thèmes qui parcourent tout le livre, comme un fil rouge. Les lecteurs trouveront à cet effet un diagramme au début de chaque chapitre, dans lequel nous avons rassemblé des images et des termes. C’est cette méthode qui nous a permis de développer la structure des textes. En outre, il existe une matrice de thèmes que tous les textes abordent: discourses, use, energy, materials, economy, technology, methodology et policy. Pendant la phase d’écriture, j’interrogeais mes partenaires: Sarah, que peux-tu me dire sur le ranch? Matěj, qu’est-ce qui était important à Helsinki? Manuel, comment était la structure du plafond en bois dans le cas de l’immeuble de logements à Zurich? Et ainsi de suite. C’est ainsi qu’est né un discours passionnant. Il ne s’agissait pas de décrire les beaux côtés des projets, mais de comprendre le processus qui a conduit à certaines solutions, y compris aux échecs et aux décisions erronées qui l’influencent toujours. Car nous apprenons aussi de nos échecs! Nous avons présenté à plusieurs reprises les résultats intermédiaires au bureau afin d’impliquer tous les collaborateurs. Cary Siress et moi avons ensuite rédigé les textes, avec des phrases simples et une pointe d’humour.

L’échec est un thème central. «Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.» Le livre s’ouvre sur cette citation de Samuel Beckett, tirée de «Worstward Ho» (1983). Le titre et les thèmes nourrissant l’essai d’introduction «State of Errors» relatent le fait que vous n’avez pas la prétention d’avoir trouvé des recettes universelles, malgré un travail assidu consacré à la durabilité. Au lieu de cela, vous voulez que la recherche soit comprise comme un processus de trial-and-error, dans lequel penser, faire, vérifier ou encore rejeter, forment des itérations de compte-rendu continues – un développement sans fin.

Nous avons dès le début considéré la création architecturale comme une expérience continue. Cette exigence est le fil conducteur de nos réflexions et de notre travail au cours de toutes ces années. Ce qui est passionnant dans ce livre, c’est qu’il s’intéresse aux erreurs que nous avons commises lors du processus de décision, c’est-à-dire lors de la conception et de la planification. Et c’est là que la citation de Samuel Beckett – «Essayer à nouveau. Échouer à nouveau. Échouer mieux» – fait mouche. Les monographies d’architectes ont tendance à ne présenter que les réussites de la construction: l’objet fini généralement photographié devant un ciel bleu. «Flux Redux», en revanche, se concentre sur le processus et n’hésite pas à évoquer les expériences ratées. C’est plus intéressant et beaucoup plus captivant pour les lecteur·rice·s. Les images qui illustrent les réflexions proviennent toutes des archives agps. Il s’agit principalement d’images de processus et elles ne sont pas forcément très belles.

Vue intérieure d'une salle d'attente

Des voix s’élèvent, exprimant des doutes quant à la possibilité de développer une architecture durable sur la base de calculs et de modèles, et questionnant la pertinence des labels d’efficacité énergétique.

Le livre ne se veut pas une critique générale des modèles, des recettes et autres indicateurs. Il ne remet pas non plus en cause l’expertise labélisée. Mais son application rend parfois nos tâches très complexes, voire irrésolvables. Les LEED aux Etats-Unis, Green Mark Label à Singapour ou Minergie en Suisse opèrent avec tellement d’indicateurs qu’il est difficile de les maîtriser tous. Le sujet est abordé dans le chapitre consacré au siège de l’IUCN. Nous y soulignons les contradictions parfois absurdes qui apparaissent lorsque l’on tente de respecter simultanément plusieurs normes énergétiques. Les normes sont importantes pour le développement de cette thématique dans notre société, dans la mesure où elles fixent des objectifs communs. Mais on a exagéré et les labels sont devenus une camisole de force. Dans le sudde l’Allemagne par exemple, il existe des expérimentations qui réclament une réflexion logiqueet raisonnable plutôt que des normes.

Les labels séduisent cependant les maîtres d’ouvrage qui les prennent pour des garanties.

Et c’est pour cela qu’il ne faut pas revendiquer bruyamment l’envie d’expérimenter – et le risque d’échec qui y est inévitablement associé – sinon ils s’enfuient. Les promoteurs immobiliers, en particulier, ne sont pas forcément prêts à prendre des risques.

Quels sont à tes yeux les objectifs qui ont de la valeur?

Permets-moi de reformuler la question: quel serait le critère de durabilité si nous n’en avions qu’un seul? La réponse aurait certainement un rapport avec les émissions de gaz à effet de serre; elle ferait peut-être référence à l’unité de mesure relativement nouvelle «kg d’équivalents CO2/m2 par an», qui est amenée à gagner du terrain dans les années à venir, et pas seulement dans notre domaine. J’emprunte au livre un exemple: nous avons longtemps travaillé en étroite collaboration avec Hansjürg Leibundgut, qui est technicien du bâtiment et ingénieur en mécanique, et accessoirement un collègue à l’ETH. Nous étions alors arrivés à la conclusion qu’il serait plus judicieux de parler en premier lieu de la qualité de l’énergie nécessaire plutôt que de sa quantité.

Peux-tu nous préciser cette nuance?

Plutôt que de régler la focale sur la consommation d’énergie (par exemple avec un calcul en Watt), il nous semblait plus juste de considérer le CO2 émis aussi bien lors de l’exploitation que de la construction des bâtiments – dans le but de viser une réduction maximale des émissions de gaz à effet de serre. Hansjürg Leibundgut, que nous appelions affectueusement Géo Trouvetou ou le Grand Manitou du tournant énergétique, a très tôt parlé de «société à 1 tonne de CO2» comme objectif; c’est-à-dire une tonne de CO2 émise par personne et par an pour tous les aspects de la vie, y compris les transports, l’approvisionnement alimentaire, le logement, et cætera. C’était très ambitieux et absolument révolutionnaire pour l’époque – il y a plus de dix ans. C’était tout lui, formuler les déclarations de la manière la plus pointue possible. Les projets présentés dans le livre reflètent également ce changement de focale: ils tentent tous, à leur manière, d’économiser de l’énergie en réduisant la quantité d’énergie consommée tout en minimisant leurs émissions grâce à une qualité accrue de l’énergie utilisée. Le livre montre clairement le réajustement de cette focale effectué au fil du temps. Dans les premiers projets, l’accent était par exemple mis sur l’énergie de fonctionnement. Puis, les années passant, la question de l’énergie grise contenue dans les matériaux est devenue de plus en plus centrale. Supposons aujourd’hui que la nouvelle unité de mesure «kg d’équivalents CO2/m2» par an s’impose… nous pourrions alors nous débarrasser des centaines de critères et de repères de LEED, Green Mark, Minergie, et ainsi de suite. Ce serait un formidable coup de pouce libérateur. Le chapitre consacré à la maison B35 qu’habitait Hansjürg Leibundgut à Zurich traite de cette question politiquement brûlante.

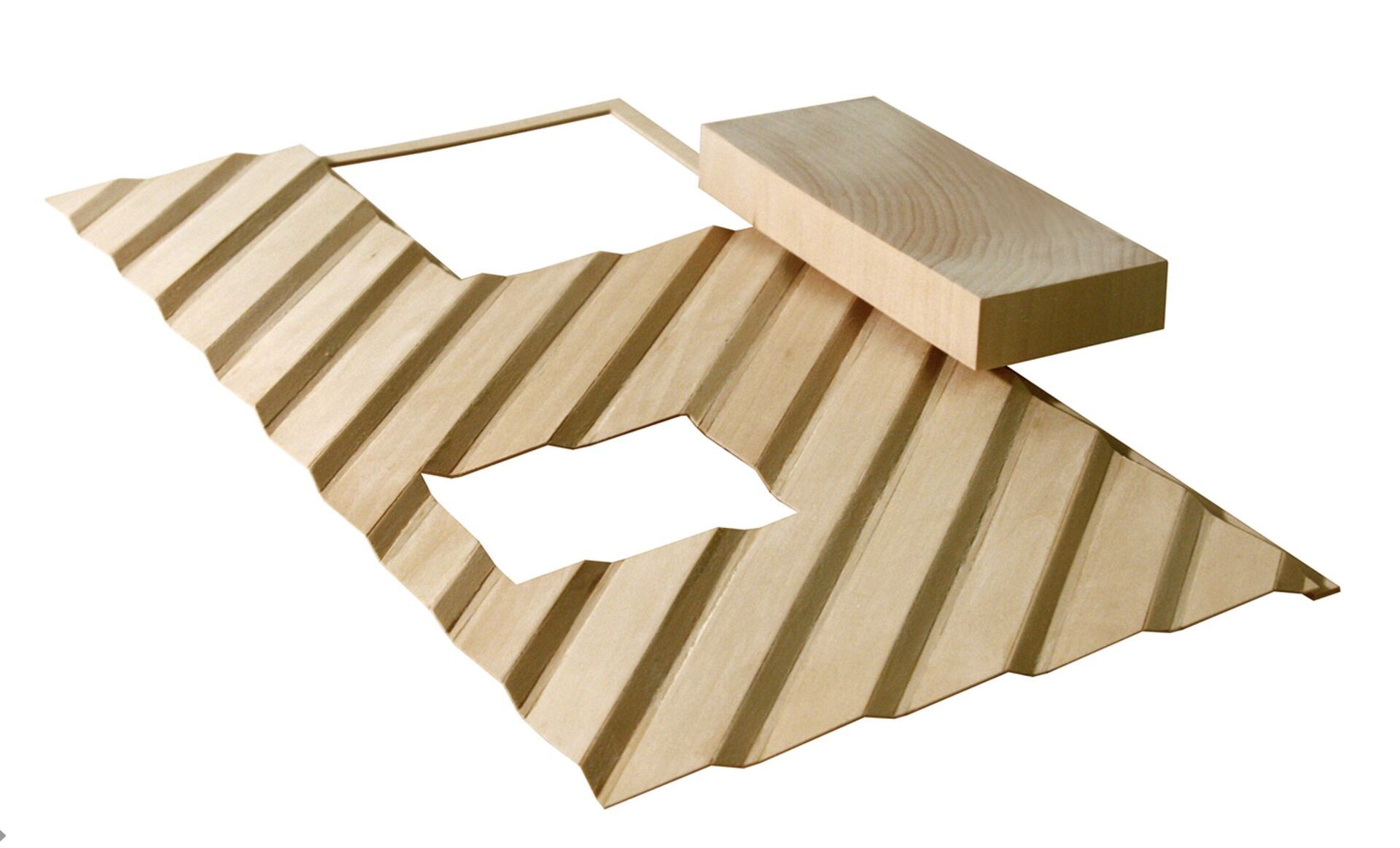

agps, siège de l'IUCN, Gland, 2010, modèle de toit avec panneaux photovoltaïques

agps, siège de l'IUCN, Gland, 2010, façade ouest avec galerie périphérique de protection solaire

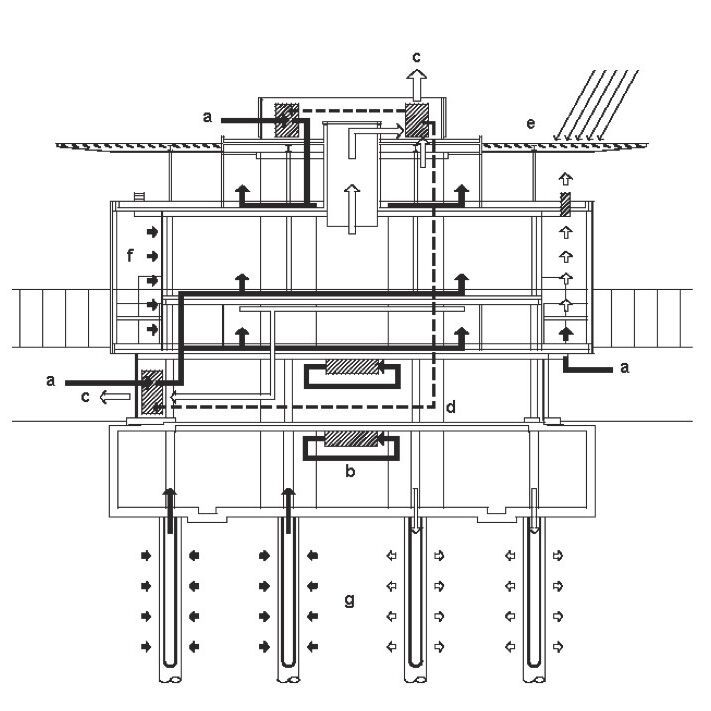

agps, siège de l'IUCN, Gland, 2010, diagramme

La présentation du siège de l’Union internationale pour la conservation de la nature à Gland montre combien il a été difficile de satisfaire aux standards LEED et Minergie-P-Eco exigés … et comment ces exigences ont conduit, au cours de l’étude du projet, à «toujours plus de matériaux et d’énergie grise utilisés».

L’IUCN a pour nous été l’occasion d’aborder pour la première fois de manière globale la question du CO2. Pour réduire l’énergie d’exploitation et rester en-deçà des normes exigées, il faut certes commencer par introduire plus de technologie et plus de matériel, mais on y trouve son compte à moyen terme: on économise une partie de l’énergie d’exploitation et l’émission globale de CO2 diminue. Toute une série de mesures, dont la construction hybride, ont permis d’atteindre la valeur de 12 kg d’équivalents CO2/m2 par an: les plafonds sont en béton recyclé et les façades en bois. En revanche, les détails, notamment en raison de la couche d’isolation thermique excessive en façade, sont trop compliqués, ce qui a contribué à augmenter l’empreinte carbone.

Comment calcule-t-on ces valeurs et comment ont-elles influencé le projet?

Le bureau Amstein+Walthert de Genève a converti, respectivement prévu, les émissions de CO2 par mètre carré et par an par rapport à un cycle d’exploitation de 80 ans. Nous avons de cette manière pu calculer la consommation d’énergie engendrée par l’ajout de matériaux supplémentaires – c’est-à-dire leur fabrication, leur transport et leur élimination – par rapport à l’énergie d’exploitation ainsi économisée et à la quantité réduite de CO2 émise, et optimiser ainsi la construction et la technique du bâtiment. Les meubles, les ordinateurs et la consommation d’eau ont également été inclus dans le calcul. Et même s’il est nécessaire de changer souvent les ordinateurs, cela a finalement peu de répercussions sur le bilan énergétique. Les cycles de remplacement des éléments de technique du bâtiment ont aussi été anticipés. L’installation photovoltaïque en toiture, par exemple, devra probablement être remplacée trois fois en l’espace de 80 ans. Le comportement des usagers est toutefois le facteur le plus important pour ce qui concerne les émissions moyennes de CO2 par m2. Nous avons calculé la quantité de dioxyde de carbone émise par les déplacements domicile-travail des employés, et par les vols qu’ils effectuent dans le cadre de leurs missions. Aux 12 kilogrammes pour le bâtiment se sont ainsi ajoutés 60 kilogrammes d’équivalents CO2/m2 par an! Les économies réalisées sur le bâtiment ont donc été plus que réduites à néant par la mobilité. Il nous a semblé intéressant de supposer que ces mêmes collaborateurs prendraient moins l’avion, ce que la pandémie du Covid a ensuite avéré. L’alimentation a également un énorme impact sur le bilan, ce qui nous a poussé à parler aux cuisiniers de la cantine pour leur montrer qu’en utilisant des produits régionaux et de saison, ils contribuaient à économiser plus de CO2 que la consommation totale du bâtiment. Lorsque nous parlons de durabilité, nous ne devons donc pas seulement nous concentrer sur l’architecture, mais aussi réfléchir à notre mobilité et à nos habitudes de consommation.

À la rédaction, on entend de plus en plus de voix critiques à l’égard des bâtiments dotés d’installations techniques complexes: constituent-ils vraiment la juste voie vers une architecture plus durable? On argue du fait que bon nombre d’installations ne fonctionnent pas comme prévu, ne peuvent pas être réglées correctement, tombent en panne, nécessitent un entretien coûteux, consomment plus d’énergie que ce qui a été pronostiqué, mobilisent beaucoup de ressources pour leur fabrication et ainsi de suite – bref, qu’elles ont une contribution moindre qu’espérée à l’amélioration du bilan environnemental.

Je comprends tout à fait cela. Je ne suis moi-même pas fan du Hightech. Notech reste la meilleure solution. C’est surtout la recherche de solutions sans technique coûteuse qui m’occupe actuellement. À ce sujet, il y a à la fin du livre une citation tirée du «Delirious New York» de Rem Koolhaas, paru en 1978, soit cinq ans avant la phrase de Samuel Becket. En écrivant: «Each technological invention is pregnant with a double image: contained in its success is the specter of its possible failure.» Koolhaas pointe du doigt le fait qu’il est difficile d’en anticiper les conséquences, ce qu’il assimile à un aléa de la technique. L’essai «Living a House» d’Álvaro Siza, à la fin du livre, va également dans le même sens: tous deux mettent en garde contre le fait que la technique échouera toujours. Siza raconte une histoire amusante. Après un petit accident, il s’est rendu dans une maison d’amis pour se soigner. Ce faisant, il a réalisé que de nombreuses petites choses ne fonctionnaient pas. Mais il ne pouvait pas les réparer lui-même et s’est résolu à faire venir des artisans ou des spécialistes pour les faire réparer. Et à la fin, tout s’écroule: «une lampe, un robinet, une évacuation, une serrure, une prise électrique; puis le chauffage, la cuisinière, le réfrigérateur, la télévision ou le lecteur vidéo, et enfin la machine à laver. La toiture fuit; les tuyaux ont éclaté; sans aucun doute, la gouttière est pleine de feuilles, son support est lâche et vermoulu ...» et ainsi de suite. Il énumère ainsi plusieurs dizaines de choses qui, tout simplement, se cassent. Et Siza d’en conclure que ce n’est pas seulement l’entretien qui est important, mais plutôt le fait que notre époque prône la réparation permanente. D’où l’affirmation claire dans le livre qu’il faut utiliser aussi peu et aussi simplement que possible la technologie – et éviter si possible trop de numérique.

Je suis surpris de t’entendre affirmer cela avec tant de clarté. Au fil des années, j’ai eu l’impression que vous étiez ouverts – aussi bien aux solutions hightech que lowtech – et que vous expérimentiez avec curiosité les deux approches.

Il y a eu une évolution et nous avons slalomés entre les positionnements, ce que nous avons tenu à montrer dans le livre: Esslingen est hightech. L’aéroport, avec sa domotique allégée, est leantech et le ranch absolument lowtech.

Et comment qualifierais-tu la maison B35 construite pour Hansjürg Leibundgut?

La collaboration avec Hansjürg Leibundgut – mais aussi avec son fils Hannes qui est architecte, et Reto Pfenninger qui suivait le projet pour le compte de notre bureau – a permis de suivre à nouveau une autre direction. Hansjürg était ingénieur et considérait que la solution menant à la durabilité devait être technique – dans le même esprit que le «Technology ist the answer» de Cedric Price en 1979. Price demandait ensuite: «But what was the question?» Nous devons aujourd’hui avoir conscience du fait que des bâtiments suréquipés sont très vulnérables. Les systèmes techniques installés alors étaient à la pointe de la recherche et se voyaient tester pour la première fois. Les logiciels pilotant chaque technologie n’étaient pas coordonnés et ne communiquaient que difficilement entre eux. Ils devaient continuellement être changés, et les erreurs de traduction étaient courantes – une espèce de petite Babylone en quelque sorte. L’eau chaude coulait au lieu de l’eau froide, les fenêtres orientées au nord s’ouvraient à la place de celles orientées au sud, et ainsi de suite. Nous avons donc décidé de détacher l’architecture et la technique. Une architecture qui peut aussi être considérée comme une sorte de technique. Une slow technology, dans la mesure où elle est, ou devrait être, durable et pérenne, tout le contraire d’une fast technology, représentée par les systèmes de domotique et d’informatique éphémères qui envahissent aujourd’hui de plus en plus nos constructions.

Mais peut-on prendre ce bâtiment très complexe comme révélateur du manque de fiabilité de la domotique?

C’est le genre d’expérience que l’on fait en permanence. Notre ranch est équipé de pare-soleils qui sont actionnables par un bouton en cas de fort ensoleillement. Nous avons dû changer un moteur à plusieurs reprises. Les nouveaux n’étaient plus adaptés, car le modèle avait été modifié par le fabricant. Nous n’avions pas le choix et avons finalement dû remplacer tout le mécanisme. Au risque d’erreur s’ajoutent des coûts cachés, car la durée de vie des éléments de la technique et de l’automatisation du bâtiment est courte. Encore une remarque: j’utilise nos bâtiments comme exemples, mais ils sont représentatifs de milliers d’autres bâtiments construits par des collègues. Ma conclusion – bien que je sois diplômé d’une école technique supérieure – est que nous ne devons pas faire confiance à la technique, même si cette affirmation ne fait pas plaisir à mes amis de la technique du bâtiment. Il faudrait aussi éviter de démolir et mettre à la casse, mais réparer autant que possible. D’une manière générale, on peut dire que la domotique fait partie du domaine de la «fasttech» – en référence au fast food, et duquel se différencie le slow food. La meilleure solution serait le «slowtech», c’est-à-dire une architecture sans technologie qui, dans le meilleur des cas, nous protège du climat sans toutefois l’affecter. C’est le défi!

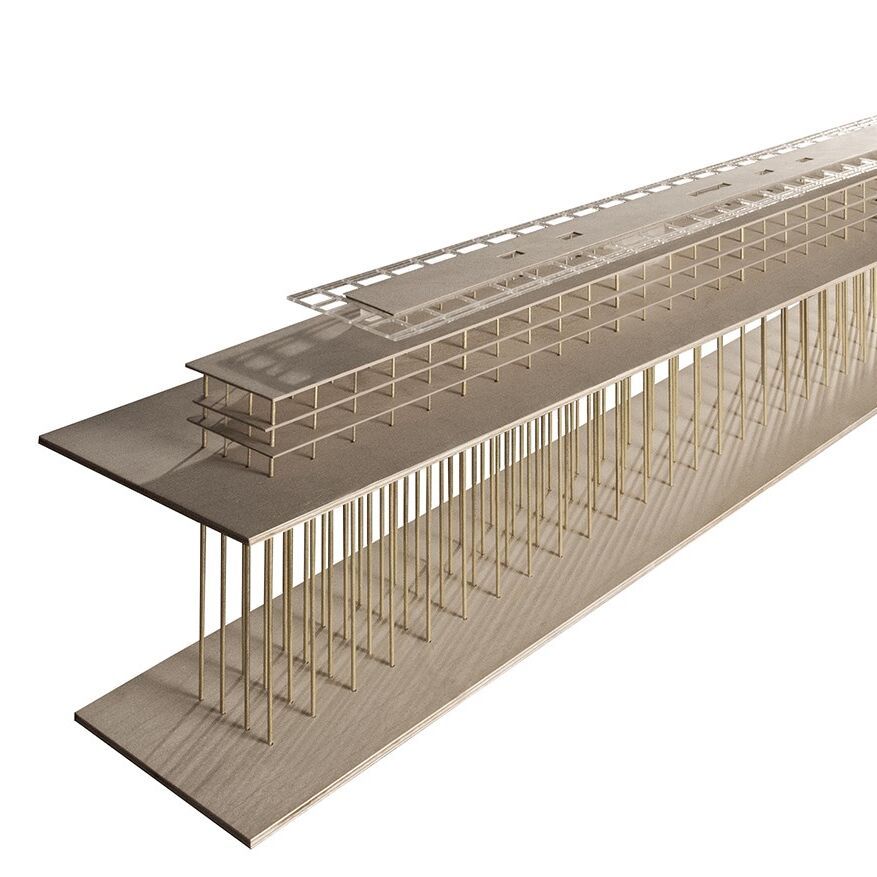

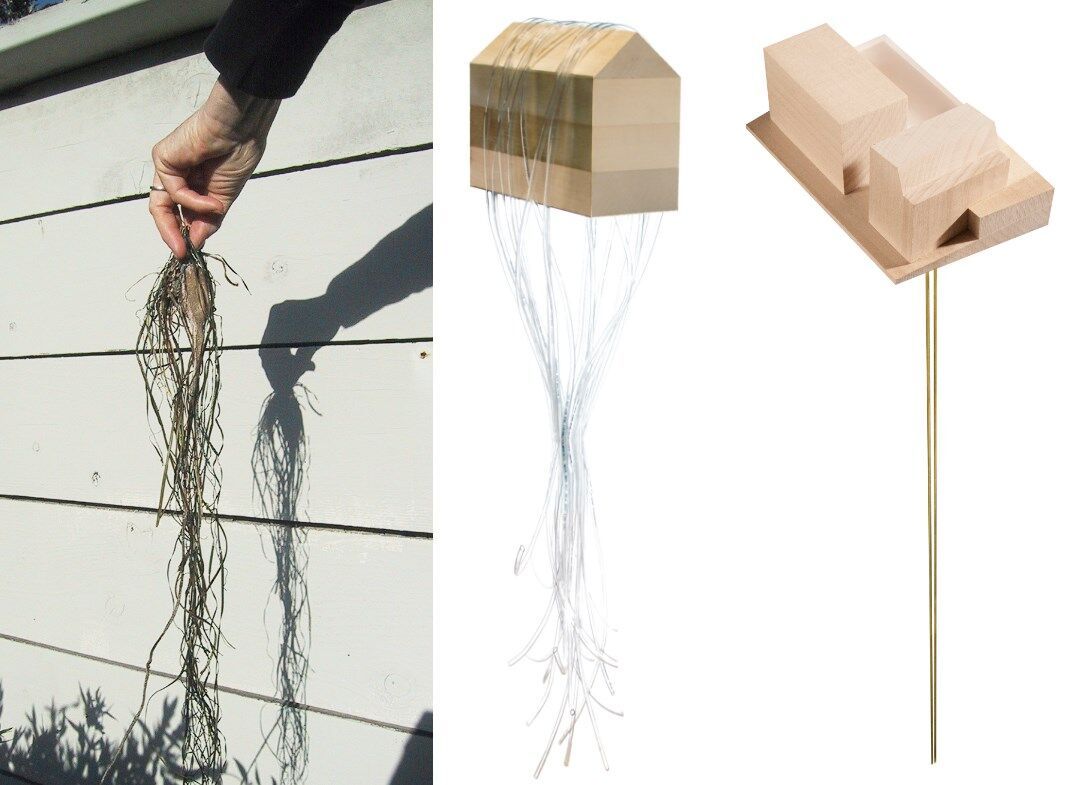

agps, immeuble d'habitation B35, 2011, maquettes conceptuelles. L'idée d’une façade thermoactive (au centre) a été abandonnée au profit de la réalisation de deux sondes géothermiques.

Qu’entends-tu exactement par slowtech?

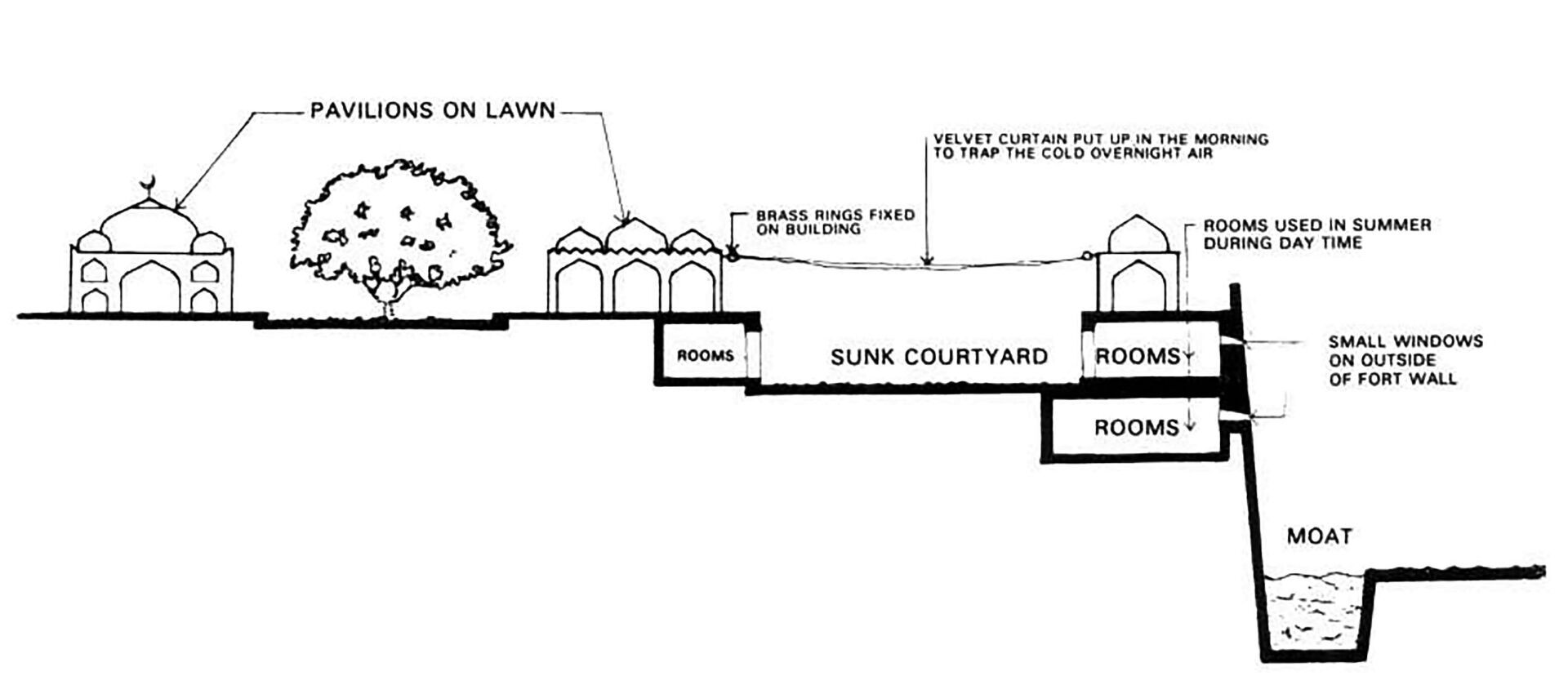

Je pense à des éléments passifs. Les travaux de l’architecte indien Charles Correa en sont une bonne illustration. Il a édité un magnifique essai intitulé «Form follows Climate» suite à la crise pétrolière des années 1970. Il y écrit: «En l’absence de technologie sophistiquée, c’est le bâtiment lui-même qui doit créer les contrôles dont l’utilisateur a besoin: telle une machine, la maison gère la climatisation au moyen de vérandas, de terrasses, de patios, d’encorbellements, de zones tampons, de ventilation transversale, de l’effet de cheminée, de bassins d’eau, d’éléments d’ombre, de végétation et d’énergie solaire». Il est intéressant de constater que lui aussi, comme Siza et Koolhaas, avait besoin du terme de machine pour désigner les bâtiments; il l’a probablement emprunté à Le Corbusier. Correa considérait l’espace architectural comme une ressource qui, si elle est utilisée intelligemment, peut contribuer à un climat intérieur agréable. Correa illustre sa pensée par le croquis en coupe d’une cour immergée dans la forteresse d’Agra. En été, une voile de velours était tendue au-dessus de la cour qui restait ainsi relativement fraîche. Le soir, on enlevait la voile pour dormir dehors. En hiver, on inversait le rythme et on tirait la voile pendant la nuit. Les arbres et l’eau contribuaient en outre à adoucir les températures les jours de grande chaleur.

Charles Correa, Coupe de la forteresse d’Agra, 1976 | Esquisse © Charles Correa Foundation

Certes, mais les températures moyennes ne se situent pas partout entre 20 et 40 degrés.

Bien entendu, il existe des régions où la technologie de chauffage et de refroidissement est indispensable, car les mesures passives atteignent leurs limites. Mais comme nous l’avons dit, moins la technique est utilisée et plus elle est simple, mieux c’est.

Dans son texte, Siza plaide aussi indirectement en faveur d’une architecture que les utilisateurs sont en mesure de réparer eux-mêmes. Actuellement, la réparation d’installations techniques nécessite presque toujours l’intervention de spécialistes, voire d’experts en informatique pour les composants numériques. Qui plus est, la plupart des installations techniques sont situées dans des gaines et des sols inaccessibles. Les utilisateurs n’ont donc plus la possibilité d’entretenir eux-mêmes les systèmes.

Correct, et j’ai d’ailleurs une anecdote à ce sujet: le ranch est équipé d’une pompe à chaleur, ce qui est encore inhabituel aux USA. Elle nous permet d’utiliser l’eau d’un puits de 170 mètres de profondeur pour le chauffage et le refroidissement; la température constante est de 16 degrés. J’aurais préféré un système simple, avec un interrupteur que l’on peut simplement allumer et éteindre. Mais l’appareil intègre un ordinateur et celui-ci est connecté à Internet. S’il tombe en panne – et c’est souvent le cas à la campagne – on ne peut plus chauffer. Sarah a bien trouvé un stratagème qui permet de faire marcher le système sans ordinateur. Mais il faut pour cela s’aventurer à quatre pattes dans une gaine. En d’autres termes, nous sommes à la merci des fabricants et c’est l’industrie qui mène la danse. C’est un autre thème du livre. Nous posons la question suivante: quels sont les dispositifs de pouvoir d’un secteur constitutif de celui de la construction et comment peut-on influencer ces industries?

agps, Refugio Road Ranch, Santa Ynez, atelier, 2018

Que veux-tu dire par là?

Je veux dire par là qu’il faut être conscient du fait que les différents acteurs du secteur de la construction exercent un pouvoir à même de maintenir ou modifier le statu quo en architecture – et la plupart du temps rarement dans le sens de la durabilité. Revenons par exemple aux labels. Des intérêts sont liés à LEED, Green Mark ou Minergie – qui touchent l’industrie des matériaux, les fabricants de fenêtres, et caetera.

Tu fais bien d’évoquer l’industrie des éléments de construction – dont nous sommes traditionnellement très proches à la Documentation suisse du Bâtiment. Je sais des entreprises qu’elles souhaitent collaborer à une architecture plus durable et que certains acteurs sont prêts à faire évoluer leurs processus. Quelle mission faudrait-il leur confier?

Ils devraient proposer des produits dont l’entretien est simple et pour lesquels les pièces de rechange sont disponibles longtemps. Un mouvement appelé «Right to Repair» se développe dans certains États des États-Unis, dont la Californie. Cette initiative qui concerne pour le moment essentiellement le secteur agricole, revendique que les produits puissent être facilement réparés. Il s’agit maintenant de développer des objectifs similaires pour le secteur de la construction.

agps, Refugio Road Ranch, Santa Ynez, transformation de l’écurie en salle polyvalente, 2018

Il faudrait aussi leur demander de ne pas lancer trop souvent de nouveaux produits. Ne faut-il pas conserver les modèles une fois établis les bons standards?

La constance est un facteur important. À la TU Karlsruhe, Dirk Hebel a développé un modèle en collaboration avec Werner Sobek de Stuttgart et Felix Heisel de la Cornell. Ils proposent que les matériaux ne soient pas vendus, mais seulement loués. Cela supposerait que les fabricants devraient récupérer leurs produits une fois ceux-ci inutilisés ou inutilisables, avec l’objectif de les améliorer ou de les recycler. Cela présupposerait que les entreprises puissent exister pendant très longtemps, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui: beaucoup font faillite trop rapidement, ou sont trop souvent soumises à des changements de propriétaires. Un changement de pensée radical est nécessaire.

C’est d’ailleurs ce pour quoi je plaiderai à l’occasion de l’Arc Afterwork du 14 mars 2024 à Bâle: le public sera directement concerné et le sujet est de grande actualité!

agps, Refugio Road Ranch, Santa Ynez, ranchhouse avec toiture solaire et collecteur d’eau, 2018 | Photo: Eric Staudenmaier

Première publication dans Arc Mag 2024–2. Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine

High or Low

Lors de l'Arc Afterwork du 14 mars 2024 à Bâle, il sera également question du confort dans l'architecture par rapport à l'impératif de la durabilité. Outre Jürg Graser, Mike Guyer et Moritz Gleich, Marc Angélil parlera de ses expériences avec le hightech et le lowtech dans le cadre de sa recherche d'une architecture émettant le moins de CO2 possible. Ils montreront que, selon le contexte et la tâche, différentes solutions conduisent au meilleur résultat.

Vous pouvez vous inscrire gratuitement ici et trouver plus d'informations.