Marc Angélil über Sinn und Unsinn von Haustechnik

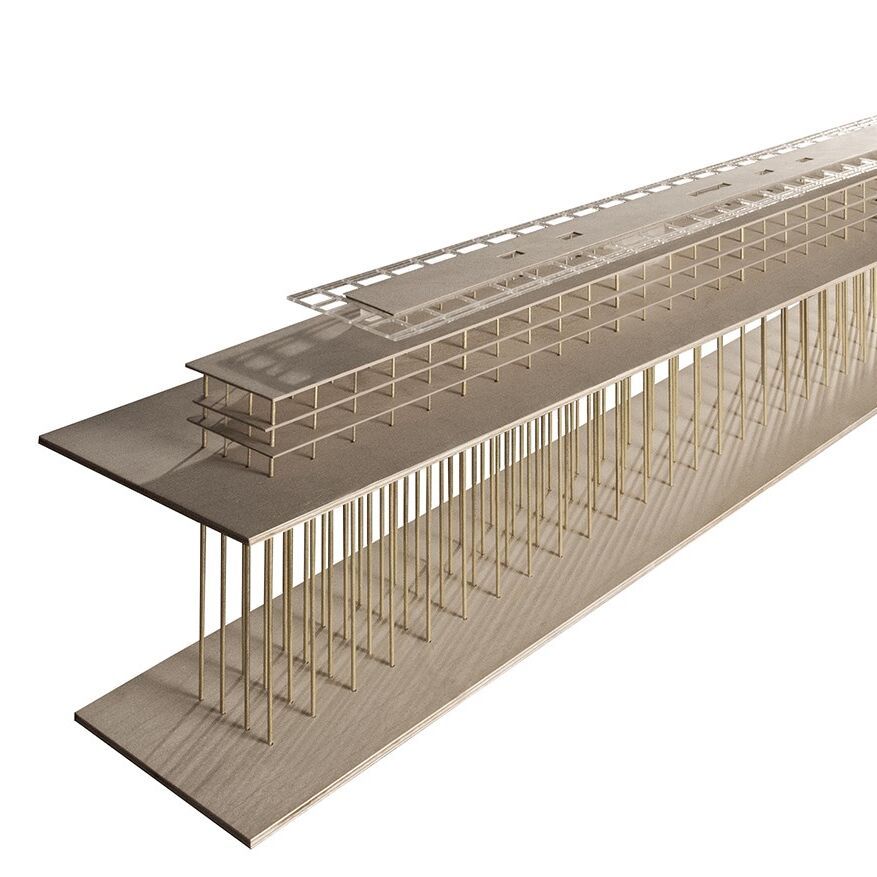

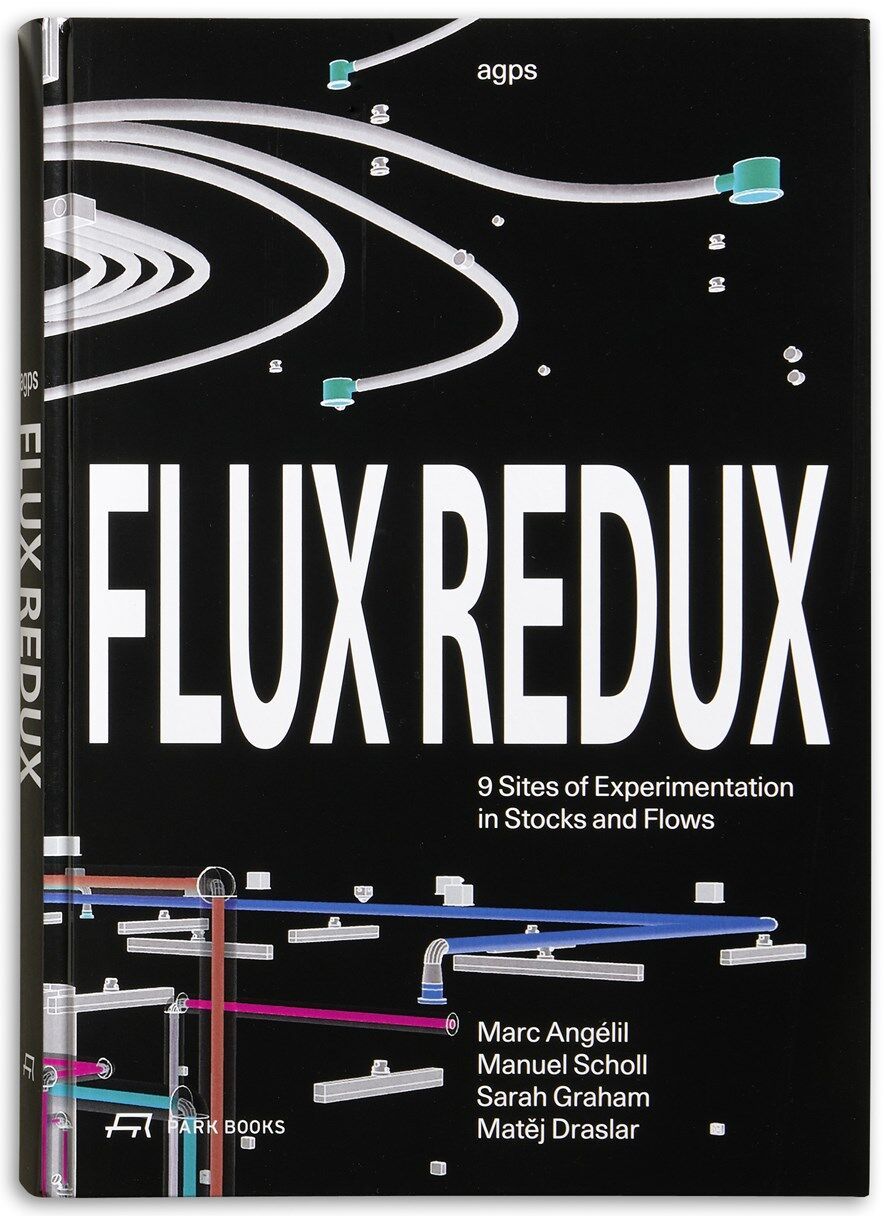

«Flux Redux» ist der Titel des neuesten Buches, das Marc Angélil zusammen mit seinen Partnern geschrieben hat. Anhand von neun Bauten beziehungsweise Projekten wird darin die Arbeit des Architekturbüros ahttps://www.agps.ch/gps mit einem Fokus auf «Nachhaltigkeit» reflektiert. Die Publikation ist damit sowohl Rückblick auf drei Jahrzehnte Tätigkeit als Architekt als auch ein Sprung mitten in die derzeit dringlichste Debatte zur Architektur: Es versucht Wege aufzuzeigen, den negativen Impact der Architekturproduktion und des Betriebes des Gebäudeparks auf das Klima zu reduzieren. Dies ohne den Anspruch, endgültige Lösungen zu präsentieren, sondern im Sinne einer Ermutigung zum Experiment. Mit Arc Mag-Chefredaktor Jørg Himmelreich sprach der Autor über den Sinn und Unsinn von Haustechnik und Energielabels und machte ein Plädoyer für die Reparierbarkeit von Bauteilen.

Du hast zahlreiche Bücher geschrieben, viele davon dokumentieren Forschung und Lehre aus deiner Zeit als Professor an der ETH Zürich. Der neue Titel «Flux Redux» ist ein Rückblick auf Arbeiten des Büros.

Das Buchprojekt erwies sich effektiv als eine Art Forschungsarbeit, die sich dem Thema der Praxis annimmt – ein Denken über das Machen von Architektur. «Flux Redux» ist eine kritische Reflexion über unsere Tätigkeit als Architekt*innen und behandelt Themen, mit denen unser Berufsstand sich heutzutage auseinandersetzen muss. Somit stehen nicht die Bauten von agps im Vordergrund, sondern die Art und Weise, wie Architekt*innen sich bestimmten Herausforderungen stellen. In diesem Zusammenhang wurde uns klar, dass das Atelier oder Architekturbüro als Labor erachtet werden kann, in dem stets experimentiert wird. Das Buch könnte in diesem Sinne als ein Forschungsbericht zu unserer Arbeit als Architekt*innen gesehen werden. Das hat Tradition bei uns im Team, insofern es sich hier um das dritte Buch in einer Serie handelt. Das erste behandelt den «Alltag», das zweite formuliert «räumliche Prinzipien» und das aktuelle dreht sich um «Nachhaltigkeit». Ob weitere Analysen folgen werden, überlasse ich der nächsten Generation.

agps, Atelier in Zürich | Foto: Matěj Draslar

Weitere Herausgeber des Buches sind Manuel Scholl, Sarah Graham und Matěj Draslar – auch Cary Siress, mit dem du bereits mehrere Bücher verfasst hast, hat wieder mitgearbeitet …

… und noch viele weitere Personen haben direkt oder indirekt dazu beigetragen. An den Überlegungen war das gesamte Team von agps beteiligt. Wir bedanken uns mit dem Buch bei ihnen und zudem bei den früheren Teammitgliedern und Partnern, darunter auch Reto Pfenninger und Hanspeter Oester, die den Diskurs zur Nachhaltigkeit aus der Sicht des architektonischen Entwurfs signifikant geprägt haben. Ebenso bedanken wir uns am Ende des Buchs explizit bei den zahlreichen Gebäudetechniker*innen, Energieexpert*innen und Ingenieur*innen, die massgeblich an den Projekten beteiligt waren – aber leider nur selten erwähnt werden, was ausserordentlich schade ist. Der kontinuierliche Dialog mit ihnen war in der Bearbeitung der jeweiligen Projekte von zentraler Bedeutung. Architektur ist eben ein gemeinschaftliches Unterfangen! Das Buch ist daher ein Liebesbrief, nicht nur an die Architektur, vielmehr auch an den fachübergreifenden Dialog. Durch die Gespräche im Team zum Buch wurde zudem klarer, welche Wünsche und Ideen die nächste Generation zum Thema Nachhaltigkeit hat. Das hat mir die Augen geöffnet!

Das Buch «Flux Redux» ist ein reichhaltiges Kompendium aus Texten, Bildern, Plänen und Diagrammen, das sich mit dem Verhältnis von Technologien und Nachhaltigkeit in der Architektur auseinandersetzt – mit dem Ziel, zu einem ökologischeren Bauen beizutragen

Ihr zeigt auf, dass die Suche nach Strategien zu mehr Nachhaltigkeit in der Architektur bei euch im Büro über Jahrzehnte hinweg ein kontinuierliches Thema war. Die ältesten Projekte, die im Buch reflektiert werden, sind eine Wohn- und Gewerbeüberbauung in Esslingen (1989–1995) und das Dock E (1995–2003) für den Flughafen Zürich – wie auch frühe Experimente mit Fotovoltaik und Holzbauten in Kalifornien Anfang der 1990er-Jahre.

Die ersten Jahre nach Gründung des Studios 1982 war Sustainability noch kein zentrales Thema der Architektur – weder in der Schweiz noch in den USA. Wie wir im Buch beschreiben, fehlte uns am Anfang auch das Vokabular, um im Entwurfsprozess über Nachhaltigkeit, Ökologie und den Einfluss der Architektur auf die Umwelt zu sprechen. Stattdessen sprachen wir vom «haushälterischen Umgang mit den Ressourcen Land, Energie und Material». Das war eher umständlich, führte aber indirekt und über Umwege trotzdem zum Ziel. Obwohl Nachhaltigkeitsthemen damals bei den Bauherrschaften allgemein nicht präsent waren, hatten wir das Glück, mit Ingenieuren zu arbeiten, zum Beispiel mit Konrad Basler und Ernst Hofmann, die an diesen Themen interessiert waren. Die Projekte, die im ersten Teil des Buches beschrieben werden, standen – wie das oft der Fall ist in der Architektur – unter Budgetdruck. Daher mussten wir über den sparsamen Umgang mit Ressourcen in allen Bereichen der Architektur nachdenken. Wir sprachen in diesem Zusammenhang von «einer Ökonomie der Mittel», die – und das ist das Interessante daran – auch einen Einfluss auf die Formensprache der Architektur hatte. Der sparsame Umgang mit Form begann uns zu interessieren, unter anderem auch der beinahe spartanische Einsatz der Form, wie beispielsweise beim Flughafenprojekt, das wir in Zusammenarbeit mit Martin Spühler realisieren durften. Die nachhaltige Form, salopp formuliert, war damals ein Nebeneffekt des Kostendrucks – nicht nur «less is more», im Sinne von Mies van der Rohe, sondern auch «less is less is less is less», wie es Mathias Plüss später formulieren würde. Das hatte selbstverständlich auch ökologische Auswirkungen, insofern Ökonomie und Ökologie einander bedingen.

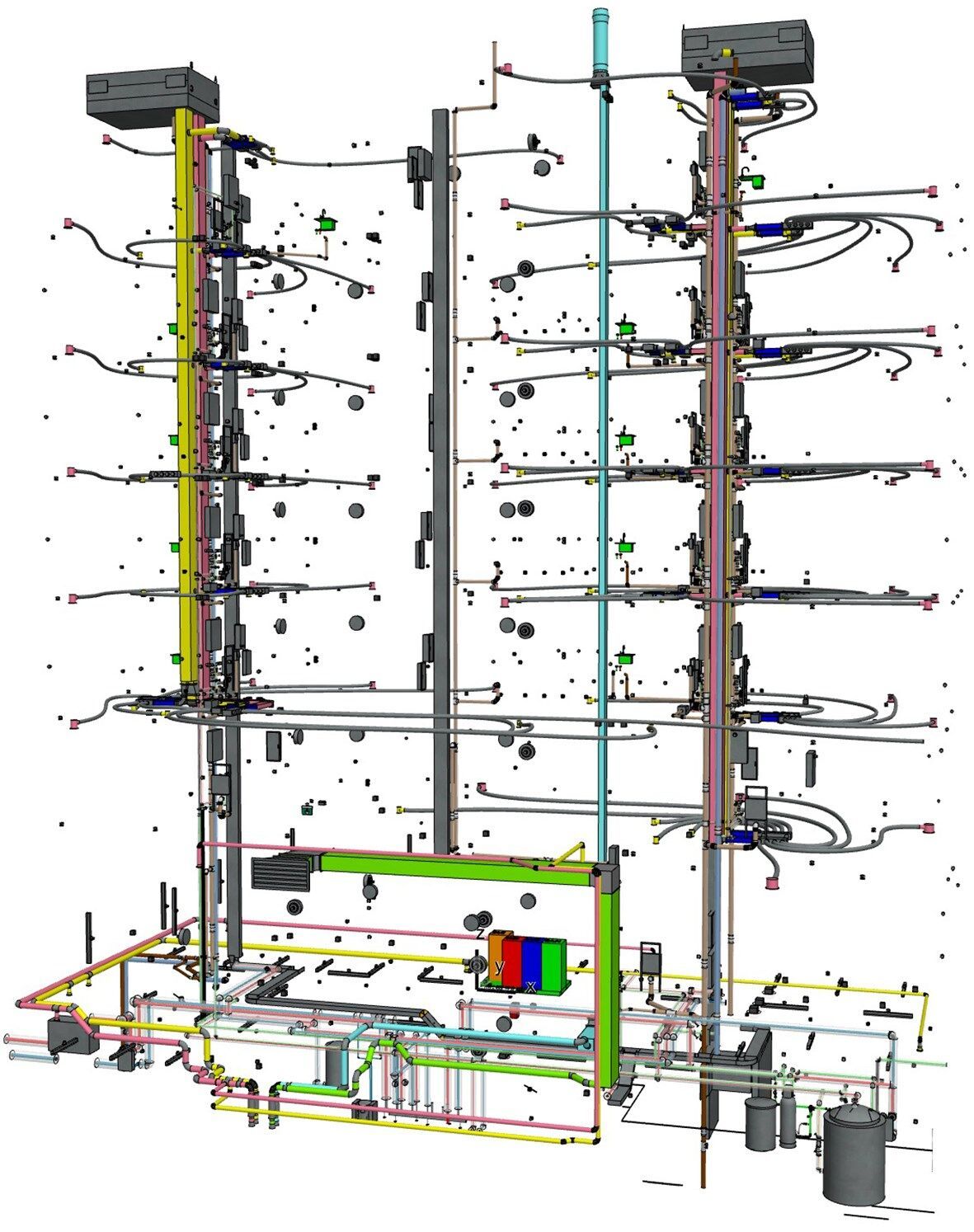

agps, Argovia Wohn- und Geschäftshaus, Aarau, 2022. Die technischen Systeme sind an das städtische Fernwärme- und das Kühlnetz angeschlossen.

Aber das Interesse und ein Bewusstsein für deren Notwendigkeit war bei euch bereits früh angelegt?

Persönlich interessierte uns das Thema des nachhaltigen Bauens schon lange, obwohl wir noch nicht genau wussten, was das genau bedeutete. Ich habe bereits 1972 als Mittelschüler begonnen, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, las den Bericht des Club of Rome «Grenzen des Wachstums» und hatte dazu grossartige Gespräche mit meinem Physik- und Chemielehrer. Sarah Graham war Teil der alternativen Szene in San Francisco, sie kannte die Gruppe, die den «Whole Earth Catalogue» herausgab und hatte Kontakte mit Umweltwissenschaftlern aus UC Berkeley wie auch mit dem Team um Charles Moore, das damals an Sea Ranch arbeitete. Man könnte sagen, dass die Themen in der Luft waren, aber nur graduell – vom Rand her – zur Architektur kamen.

Hat man sich an den Hochschulen damals bereits dafür interessiert?

Als ich Assistent an der ETH war, hat sich beinahe niemand wirklich darum gekümmert, mit Ausnahme von Professor Herbert Kramel, der über den Dialog und die gegenseitige Wechselwirkung zwischen Umwelt und Architektur sprach. Danach war ich als junger Professor in Harvard, und da war es noch weniger ein Thema – im Gegenteil, Nachhaltigkeit schien nicht dem hohen Diskurs der Disziplin gerecht zu sein. Heute hat sich das vollkommen geändert. Als ich letztes Jahr in Harvard unterrichtete, redeten plötzlich alle von «Sustainability», doch nur wenige hatten eine Ahnung, wie man dieses Thema im Entwurfsprozess integrieren könnte. Darum das Buch!

Gehen wir auf dessen Aufbau ein. Es gibt einen einleitenden Essay, gefolgt von Reflexionen über mehrere Gebäude und Wettbewerbsbeiträge. Besprochen wird neben den bereits erwähnten Projekten die Zurich International School (2008), der IUCN-Hauptsitz bei Genf (2011), das Wohnhaus B35 in Zürich (2012), der Entwurf für das Guggenheim-Museum in Helsinki (2015), der Umbau eines Pferdestalls (2018) und der Neubau eines Farmhauses auf der Refugio Road Ranch in Kalifornien (2020) wie auch verschiedene Bauten aus Holz und Gebäude, bei denen das Arbeiten mit Solarpaneelen im Fokus stand. Kannst du etwas zur Auswahl der Projekte sagen?

Ich wurde in den letzten Jahren immer häufiger gebeten, Vorträge zur Nachhaltigkeit in der Architektur zu halten. Meine Gedanken und die Erkenntnisse habe ich zuerst an einigen wenigen Bauten dargestellt, wobei ich insbesondere der Frage nachging, wie viel Technik und welcher Art von Technik es bedarf, um effektiv nachhaltig zu bauen. Hightech, Leantech oder Lowtech? Und im extremen Fall vielleicht sogar Notech! Je öfter ich über das Thema sprach, desto mehr Beispiele fügte ich hinzu. Eine Gruppe aus neun Projekten wurde dann zum Gerüst des Buches. Mit diesen wird eine Geschichte erzählt. Sie handelt vom Versuch, Ökologie und Architektur – wie bei einem Pas-de-deux – zueinander in Beziehung zu setzen. Das ist das übergeordnete Thema des Buchs: die Geschichte des nachhaltigen Bauens in den letzten drei oder vier Jahrzehnten.

Kannst du das genauer erläutern? Inwiefern unterscheiden sich die Kapitel und welche Themen werden immer wieder erwähnt?

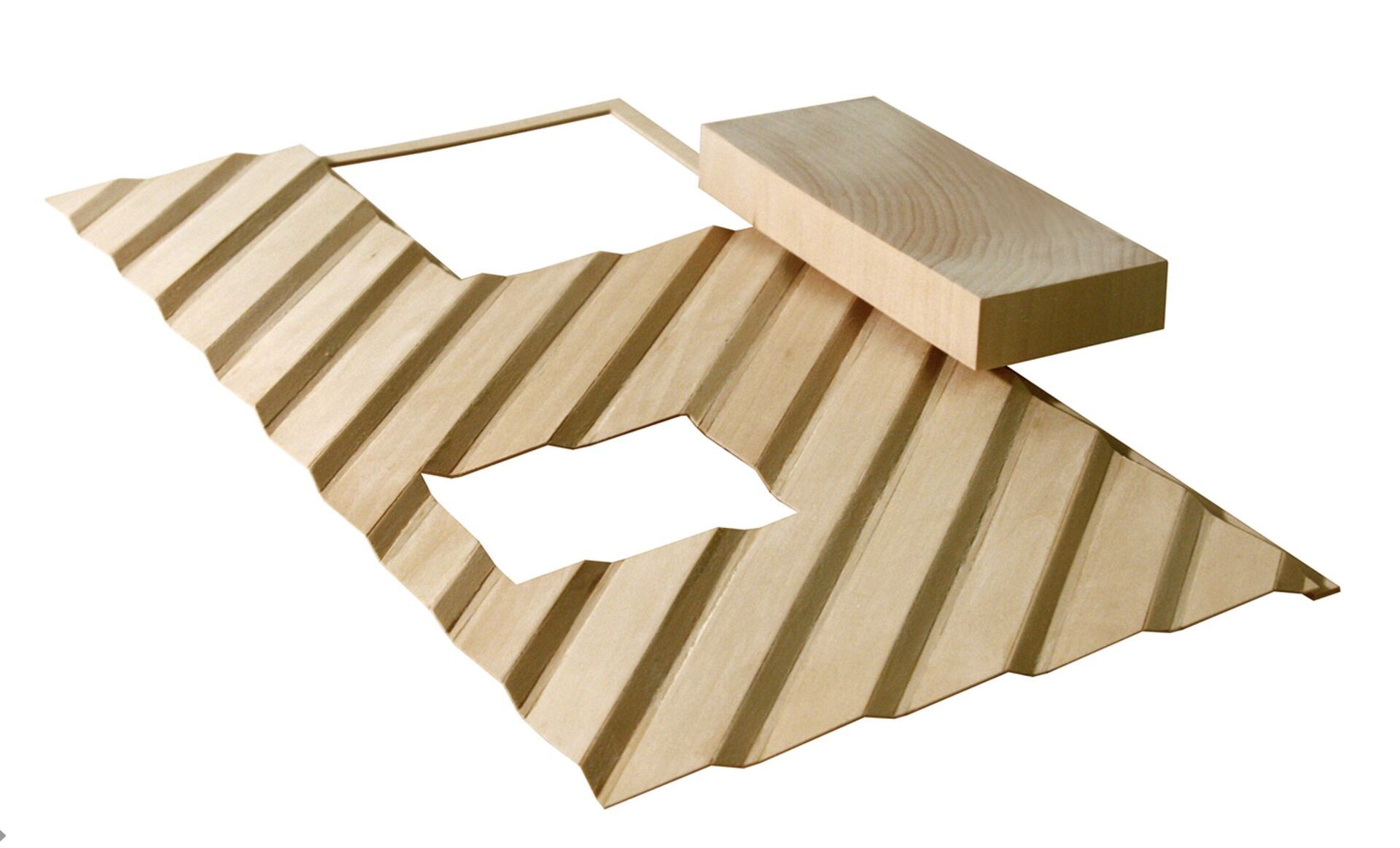

Obwohl jedes Chapter einen anderen Fokus hat und somit eine andere Geschichte erzählt, da im Laufe der Zeit stets andere Aspekte im Vordergrund standen, gibt es Themen, die sich im Sinne eines roten Fadens durch das ganze Buch ziehen. Dazu finden die Leser*innen jeweils ein Diagramm am Anfang jedes Kapitels, in dem wir im Team Bilder und Begriffe zusammengestellt haben. Das diente als Methode, um den Aufbau der Texte zu entwickeln. Zudem gibt es eine Matrix von Themen, die alle Texte behandeln: Discourses, Use, Energy, Materials, Economy, Technology, Methodology und Policy. Während des Schreibens habe ich die Partner*innen befragt: Sarah, was kannst du mir zur Ranch sagen? Matěj, was war wichtig bei Helsinki? Manuel, wie war der Deckenaufbau aus Holz bei der Wohnüberbauung in Zürich? Und so weiter. So entstand ein spannender Diskurs. Es ging nicht darum, die schönen Seiten der Projekte zu beschreiben, sondern den Prozess zu verstehen, der zu bestimmten Lösungen geführt hat, einschliesslich der Fehlleistungen und -entscheide, die ihn stets informieren. Denn wir lernen auch vom Scheitern! Wiederholt haben wir die Zwischenstände im Büro präsentiert, um alle Mitarbeiter*innen einzubinden. Cary Siress und ich haben dann die Texte verfasst, mit einfachen Sätzen und einer Prise Humor.

Das Scheitern ist ein zentrales Thema. «Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.» Mit diesem Zitat von Samuel Beckett aus «Worstward Ho» (1983) wird das Buch eröffnet. Gemeinsam mit dem Titel und den Themen des einleitenden Essays «State of Errors» macht es deutlich, dass ihr trotz intensiver Beschäftigung mit Nachhaltigkeit nicht den Anspruch erhebt, allgemeingültige Rezepte gefunden zu haben. Stattdessen wollt ihr die Suche als trial-and-error-Prozess verstanden wissen, bei dem Denken, Machen, Prüfen, Verwerfen kontinuierliche Feedback-Loops bilden – eine Entwicklung, die nie abgeschlossen ist.

Von Anfang an haben wir das Architektur-Machen als kontinuierliches Experiment verstanden. Dieser Anspruch zieht sich als roter Faden durch unser Denken und Arbeiten über all die Jahre hinweg. Das Spannende am Buch ist, dass es den Fehlern nachgeht, die wir im Entscheidungsprozess, das heisst im Entwurf und in der Planung, gemacht haben. Und da trifft Samuel Becketts Zitat – «Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern» – ins Schwarze. Monografien in der Architektur haben die Tendenz, nur die Erfolge beim Bauen zu präsentieren: das fertige Objekt normalerweise vor blauem Himmel fotografiert. «Flux Redux» fokussiert hingegen auf den Prozess und scheut sich nicht davor, auch auf misslungene Experimente hinzuweisen. Für die Leser*innen ist das interessanter und viel spannender. Die Bilder, die die Gedanken illustrieren, stammen alle aus dem agps-Archiv. Es sind vornehmlich Prozessbilder und sie sind nicht immer unbedingt schön.

Innenansicht eines Warteraums

An verschiedenen Stellen klingen Zweifel an, dass nachhaltige Architektur anhand von Berechnungen und Modellen entwickelt werden könne, und auch die Sinnhaftigkeit von Energieeffizienz-Labels wird hinterfragt.

Das Buch argumentiert nicht generell gegen Modelle, Rezepte und Benchmarks. Auch nicht absolut gegen das Arbeiten mit Labels. Aber mitunter formulieren sie scheinbar unlösbar komplexe Aufgaben. LEED in den USA, das Green Mark Label in Singapur oder Minergie in der Schweiz haben derart viele Indikatoren, dass man sie kaum alle bewältigen kann. Interessant ist, dass die Kriterien sich auch widersprechen. Das Kapitel zum IUCN-Hauptsitz nimmt sich dieses Themas an und weist auf die teilweise absurden Kontradiktionen hin, beim Versuch, sogar mehrere Energiestandards gleichzeitig erfüllen zu wollen. Für die Entwicklung des Themas in unserer Gesellschaft war es aber wichtig, dass es Standards gab im Sinne gemeinsamer Zielvorstellungen. Man hat aber übertrieben und die Labels wurden zur Zwangsjacke. Es gibt daher Tendenzen – zum Beispiel im süddeutschen Raum – keine Standards mehr zu fordern und stattdessen auf logisches und vernünftiges Denken zu setzen.

Bauherrschaften finden Labels jedoch flott, da sie ihnen Sicherheiten suggerieren.

Daher sagt man das mit der Lust am Experiment ihnen gegenüber auch nicht zu laut, sonst laufen sie davon. Denn dazu gehört zwangsläufig auch das Scheitern. Insbesondere Bauträgerschaften sind nicht unbedingt risikofreundlich.

Welche Zielvorstellungen sind für dich wertvoll?

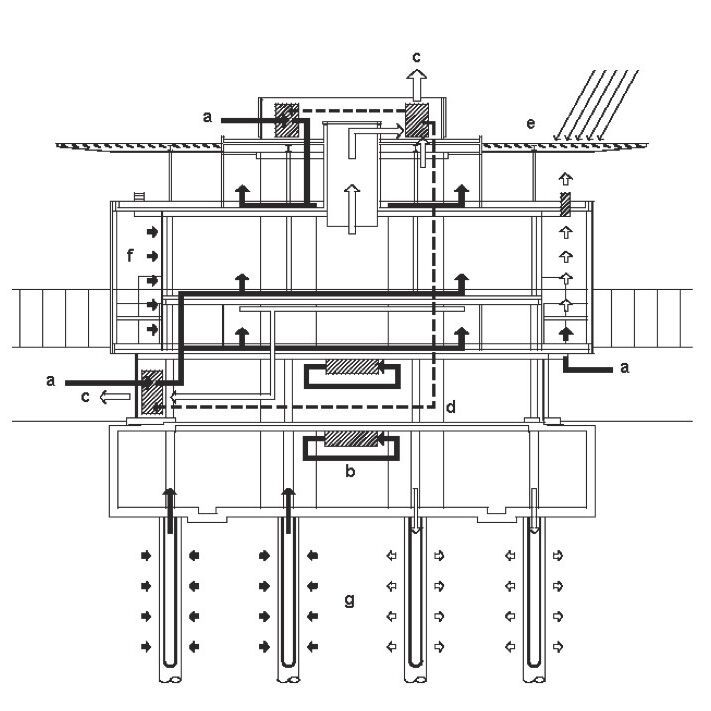

Erlaube mir die Frage etwas anders zu formulieren: Hätten wir nur ein Nachhaltigkeitskriterium, welches wäre es denn? Die Antwort würde sicherlich etwas mit den Treibhausgas-Emissionen zu tun haben und würde möglicherweise auf die relativ neue Masseinheit «kg CO2-Äquivalente/m2 pro Jahr» hinweisen, die in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, und zwar nicht nur in unserem Fachgebiet. Dazu ein Beispiel aus dem Buch: Wir haben über Jahre hinweg eng mit dem Gebäudetechniker und Maschinenbauer Hansjürg Leibundgut zusammengearbeitet, der auch mein Kollege an der ETH war. Wir kamen damals zum Schluss, dass es mehr Sinn machen würde, statt über die Quantität der benötigten Energie primär über ihre Qualität zu sprechen.

Kannst du diesen Shift genauer erörtern?

Statt den Fokus auf den Energieverbrauch zu legen (zum Beispiel in Watt berechnet), schien es uns angemessener zu sein, das ausgestossene CO2 sowohl im Betrieb als auch in der Erstellung der Bauten zu betrachten – mit dem Ziel, eine maximale Reduktion der Treibhausgas-Emissionen anzustreben. Hansjürg Leibundgut, den wir liebevoll als Daniel Düsentrieb oder Mephisto der Energiewende bezeichneten, sprach schon früh von der «1-Tonnen-CO2-Gesellschaft» als Zielvorgabe; also eine Tonne CO2-Ausstoss pro Person pro Jahr für alle Aspekte des Lebens, einschliesslich Transport, Nahrungsmittelversorgung, Wohnraum und so weiter. Das ist sehr ambitioniert und war damals – vor mehr als zehn Jahren – absolut revolutionär. Es war aber seine Art, Aussagen möglichst pointiert zu formulieren. Diese Verschiebung des Fokus spiegeln auch die im Buch gezeigten Projekte wider: Sie versuchen alle auf ihre Art sowohl Energie zu sparen, indem sie die Quantität an verbrauchter Energie reduzieren, und zugleich ihre Emissionen zu minimieren durch eine erhöhte Qualität der verwendeten Energie. Im Buch wird deutlich, wie sich im Laufe der Zeit unser Fokus veränderte. In den frühen Projekten stand beispielsweise die Betriebsenergie im Vordergrund. Im Verlauf der Jahre wurde die Frage der grauen Energie der Materialien jedoch immer zentraler. Nehmen wir nun hypothetisch an, dass die neue Masseinheit «kg CO2-Äquivalente/m2» pro Jahr sich durchsetzt, dann könnten wir uns den Hunderten von Kriterien und Benchmarks von LEED, Green Mark, Minergie und so weiter entledigen. Das wäre ein wunderbarer Befreiungsschlag. Das Kapitel zu Hansjürg Leibundguts Haus B35 in Zürich widmet sich diesem politisch brisanten Themenkreis.

agps, IUCN Headquarters, Gland, 2010, Modell des Dachs mit Fotovoltaik

agps, IUCN Headquarters, Gland, 2010, Westfassade mit umlaufender Sonnenschutzveranda

agps, IUCN Headquarters, Gland, 2010, Diagramm zur den Performances

Ihr stellt anhand des Sitzes für die International Union for Conservation of Nature in Gland dar, wie schwierig es war, die geforderten LEED- und Minergie-P-Eco-Standards zu erfüllen. Und wie diese Forderungen im Verlauf der Ausarbeitung zu «immer mehr Material und verbauter grauer Energie» führte.

Bei IUCN haben wir uns zum ersten Mal umfassend mit CO2 auseinandergesetzt. Um eine reduzierte Betriebs-energie zu erreichen und die geforderten Standards zu unterschreiten, muss man zwar zuerst mehr Technologie und mehr Material einbringen. Die Rechnung geht aber mittelfristig auf: Man spart einiges bei der Betriebsenergie ein und stösst insgesamt weniger CO2 aus. Für den Wert von 12 kg CO2-Äquivalente/m2 pro Jahr haben eine ganze Reihe von Massnahmen, unter anderem auch die Hybridbauweise gesorgt: Die Decken sind aus rezykliertem Beton und die Fassaden aus Holz. Die Details hingegen, insbesondere aufgrund der übertriebenen Wärmedämmschicht in der Fassade, sind zu kompliziert, was wieder den CO2-Fussabdruck erhöhte.

Wie berechnet man diese Werte und wie haben sie den Entwurf beeinflusst?

Amstein+Walthert aus Genf hat die CO2-Emissionen pro Quadratmeter und Jahr bezogen auf einen 80-jährigen Nutzungszyklus umgerechnet beziehungsweise prognostiziert. Wir konnten so ausrechnen, welchen Energieverbrauch das Einbringen zusätzlicher Materialien verursachte – also durch deren Herstellung, den Transport und die Entsorgung versus die damit einsparbare Betriebsenergie und die verringerte Menge an ausgestossenem CO2 – und damit die Konstruktion und die Haustechnik optimieren. In die Rechnung haben wir auch die Möbel, Computer und den Wasserverbrauch einbezogen. Sie schlagen sich erstaunlich gering auf die Energiebilanz nieder, obwohl man die Computer oft austauschen muss. Auch die Zyklen, in denen Elemente der Haustechnik erneuert werden müssen, wurden antizipiert. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach muss beispielsweise wohl dreimal innert 80 Jahren ersetzt werden. Für die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro m2 ist das Nutzerverhalten allerdings der grösste Faktor. Wir haben ermittelt, wieviel Kohlendioxid durch das Pendeln der Mitarbeiter*innen freigesetzt wird und durch Flüge, die sie im Rahmen ihrer Dienstreisen machen. Zu den 12 Kilogramm für das Gebäude kamen so 60 kg CO2-Äquivalente/m2 pro Jahr dazu! Die Einsparungen beim Gebäude wurden also um ein Vielfaches durch die Mobilität aufgefressen. Wir haben in der Folge dafür argumentiert, dass die Mitarbeitenden weniger fliegen. Die Covid-Pandemie hat später geholfen, aufzuzeigen, dass es möglich ist. Auch die Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf die Bilanz. Daher haben wir mit den Köchen der Mensa gesprochen. Wir konnten ihnen aufzeigen, dass sie durch das Verwenden regionaler und saisonaler Produkte mehr CO2 einsparen, als das Gebäude insgesamt verbraucht. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, darf also nicht nur die Architektur im Fokus sein, sondern wir müssen auch über unsere Mobilität und unser Konsumverhalten reflektieren.

Wir hören in der Redaktion immer häufiger Stimmen, die Gebäude mit komplexen haustechnischen Anlagen ablehnen oder zumindest skeptisch sind, ob sie der richtige Weg zu einer nachhaltigeren Architektur sind. Die wachsende Kritik fusst auf Erfahrungen, dass viele technische Anlagen nicht wie gehofft funktionieren, nicht richtig eingestellt werden können, versagen, aufwendig gewartet werden müssen, mehr Energie verbrauchen als gedacht, die Herstellung und die Entsorgung viele Ressourcen benötigen und so weiter – kurz, dass sie im Gebrauch weniger für die Umweltbilanz leisten als angenommen.

Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch ich bin kein Fan von Hightech. Notech ist stets der beste Ansatz. Mich beschäftigt derzeit vor allem die Suche nach Lösungen ohne aufwendige Technik. Dazu gibt es am Ende des Buches ein Zitat aus «Delirious New York» von Rem Koolhaas, das 1978 – also fünf Jahre vor Samuel Beckets Text – erschienen ist. Koolhaas schreibt: «Each technological invention is pregnant with a double image: contained in its success is the specter of its possible failure.» Koolhaas spricht eine Kehrseite der Technik an, nämlich dass ihre Folgen nicht immer antizipiert werden können. Auch der Aufsatz «Living a House» von Álvaro Siza am Ende des Buchs weist in eine ähnliche Richtung: Beide warnen davor, dass Technik stets versagen wird. Sizas Essay ist eine lustige Geschichte. Er hat sich nach einem kleinen Unfall in einem Haus von Freunden auskuriert. Dabei realisierte er, dass viele kleine Sachen nicht funktionieren. Er konnte sie aber nicht selbst flicken und musste Handwerker oder Fachleute holen, um sie reparieren zu lassen. Am Ende bricht alles zusammen: «eine Lampe, ein Wasserhahn, ein Abfluss, ein Schloss, eine Steckdose; dann die Heizung, der Herd, der Kühlschrank, der Fernseher oder der Videoplayer und dann die Waschmaschine. Das Dach ist undicht; die Rohre sind geplatzt; zweifellos ist die Dachrinne voller Blätter, ihre Halterung lose und vermodert …» und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, er zählt mehrere Dutzend Dinge auf, die einfach kaputt gehen. Daraus schliesst er, dass nicht nur der Unterhalt von Bedeutung ist, vielmehr, dass wir uns in einem laufenden Reparaturmodus befinden. Daher die klare Aussage im Buch, dass so wenig und so simple Technik wie möglich eingesetzt werden sollte – vor allem so wenig Digitales wie möglich.

Es überrascht mich, das von dir in dieser Klarheit zu hören. Ich hatte über die Jahre hinweg den Eindruck, dass ihr offen wart – sowohl für High- wie für Lowtech-Lösungen und mit Neugierde mit beiden Ansätzen experimentiert habt.

Es gab eine Entwicklung, eine Art Zickzack-Bewegung zwischen Haltungen und die zeigen wir auch im Buch: Esslingen ist Hightech. Der Flughafen mit seiner schlanken Haustechnik ist Leantech und die Ranch absolut Lowtech.

Und wie war es beim Wohnhaus B35, das ihr für Hansjürg Leibundgut realisiert habt?

In der Zusammenarbeit mit Hansjürg Leibundgut – und seinem Sohn Hannes Leibundgut, der Architekt ist, und Reto Pfenninger, der bei uns im Büro das Projekt betreute – gingen wir wieder in eine andere Richtung. Hansjürg war Ingenieur und für ihn war der richtige Weg zur Nachhaltigkeit daher ein technischer – ganz im Sinne von Cedric Prices Aussage aus dem Jahre 1979: «Technology is the answer.» Cedric Price fuhr aber fort und fragte: «But what was the question?» Wir müssen heute bedenken, dass hochinstallierte Bauten sehr anfällig sind. Die verwendeten technischen Systeme waren zudem Neuentwicklungen und wurden im Haus zum ersten Mal getestet. Die Softwares der einzelnen Technologien waren nicht aufeinander abgestimmt und hatten Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Sie mussten laufend ersetzt werden. Es gab diverse Übersetzungsfehler – ein kleines Babylon sozusagen. Statt warmem Wasser bekam man kaltes, die Fenster gingen im Norden statt im Süden auf und so weiter. In diesem Fall haben wir uns entschieden, die Architektur vollkommen von der Technik zu trennen. Wir haben die Architektur selbst als eine Art Technik verstanden – als Slow-Technology, insofern als sie langlebig und dauerhaft ist oder zumindest sein sollte. Im Gegensatz zur Fast-Technology, den kurzlebigen Haustechnik- und Computersystemen, die heutzutage zusehends in unsere Bauten eindringen.

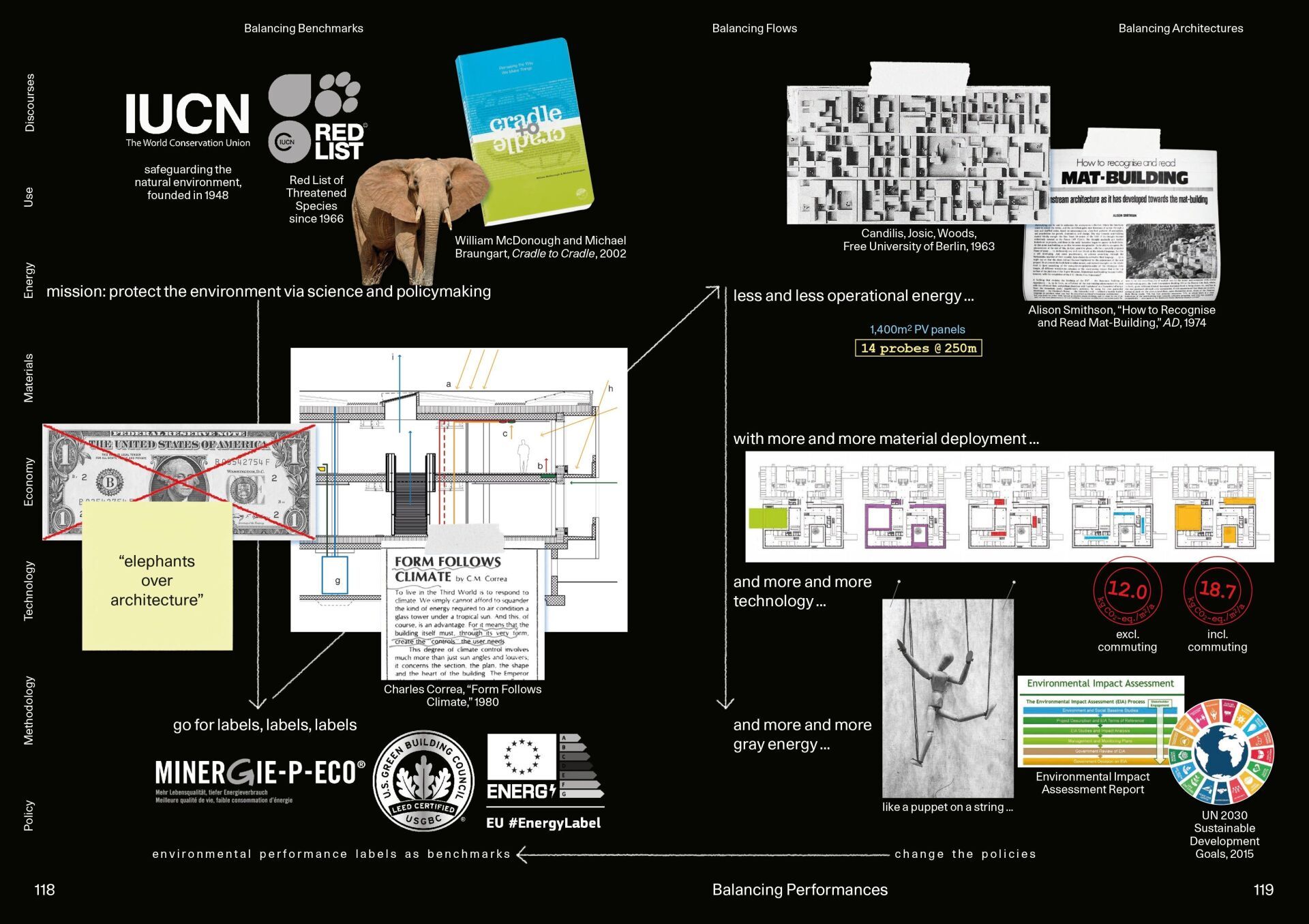

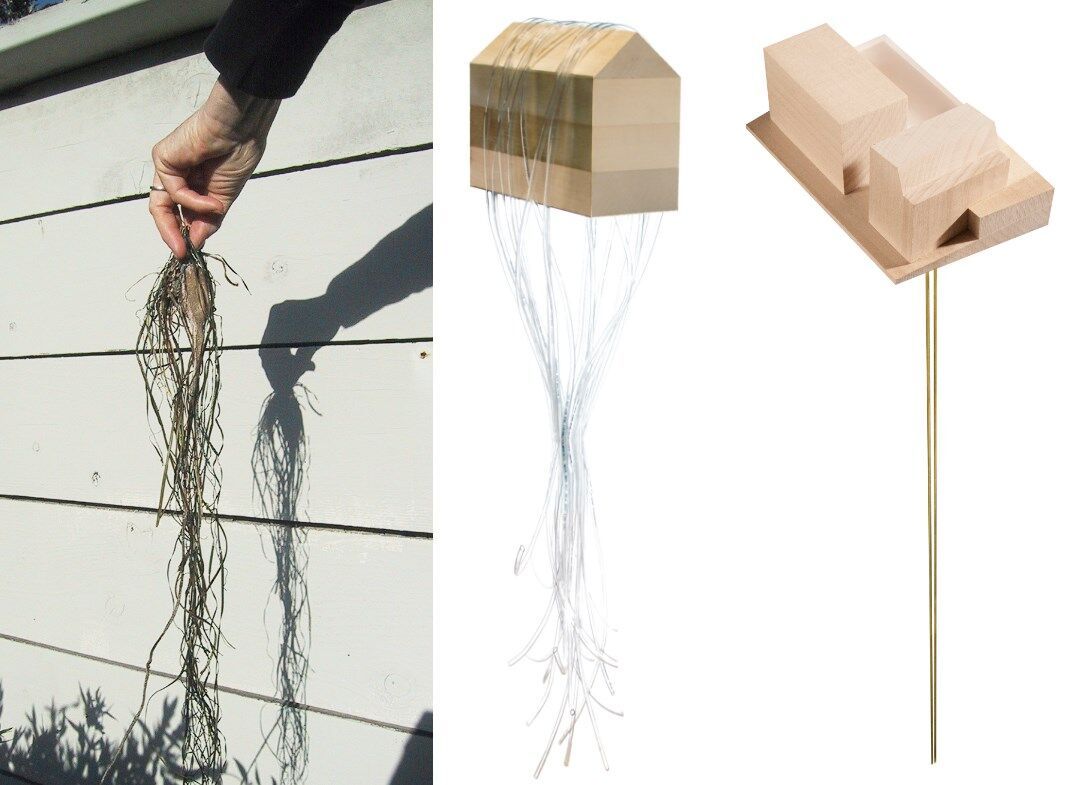

agps, Wohnhaus B35, 2011, Konzeptmodelle. Die Idee einer thermoaktiven Fassade (Mitte) wurde verworfen und stattdessen zwei Erdsonden ausgeführt.

Aber kann man dieses hochkomplexe Gebäude als Massstab für die Unzuverlässigkeit von Haustechnik nehmen?

Solche Erfahrungen machen wir permanent. Auf unserer Ranch haben wir Blenden, die sich bei starker Sonneneinstrahlung auf Knopfdruck schliessen lassen. Wir mussten in mehreren Fällen einen Motor ersetzen. Die neuen passten aber nicht mehr, da der Hersteller das Modell verändert hatte. Also musste man den gesamten Mechanismus tauschen. Zur Fehleranfälligkeit kommen versteckte Kosten, da die Lebensdauer von Elementen der Gebäudetechnik und -automation kurz ist. Noch ein Hinweis: Ich verwende unsere Bauten als Beispiele. Sie stehen stellvertretend für tausende andere Gebäude von Kolleg*innen. Mein Fazit ist – obwohl ich Absolvent einer Technischen Hochschule bin – dass wir der Technik ja nicht vertrauen sollen; auch wenn diese Aussage meine Gebäudetechnik-Freunde nicht glücklich macht. Und zudem: Wir sollten nicht abreissen und verschrotten, sondern so viel wie möglich reparieren. Generell kann man sagen: Gebäudeautomation gehört dem Bereich der «Fasttech» an – wie Fast Food. Die bessere Lösung, wie eben erwähnt, wäre «Slowtech» – wie Slow Food; also eine Architektur ohne Technologie, die uns im besten Fall vor dem Klima schützt, ohne es jedoch zu beinträchtigen. Das ist die Herausforderung!

Was genau verstehst du unter Slowtech?

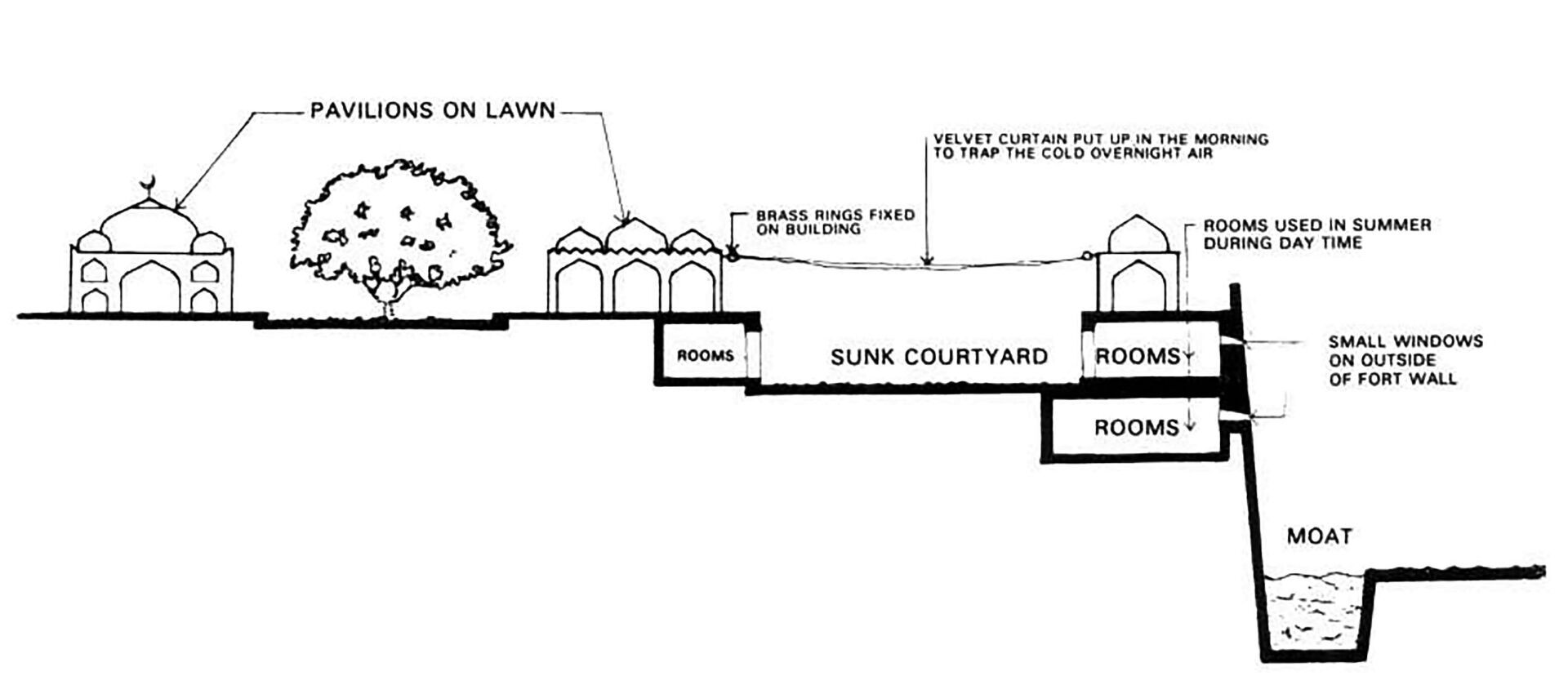

Damit meine ich passive Elemente. Gute Beispiele dafür sind die Arbeiten des indischen Architekten Charles Correa. Er verfasste als Reaktion auf die Ölkrise in den 1970er-Jahren einen wunderschönen Aufsatz mit dem Titel «Form Follows Climate.» Dort schreibt er: «In Anbetracht fehlender hoch entwickelter Technologie ist es das Gebäude selbst, das die Kontrollen schaffen muss, die der Benutzer benötigt: das Haus als Maschine, die die Klimatisierung mittels Veranden, Terrassen, Innenhöfen, Überhängen, Zwischenzonen, Querlüftung, dem Kamineffekt, Wasserbecken, schattenspendender Elemente, Vegetation und Sonnenenergie steuert.» Interessant, dass auch er wie Siza und Koolhaas für Gebäude den Begriff der Maschine gebrauchte; wahrscheinlich hat er ihn von Le Corbusier entlehnt. Correa verstand den architektonischen Raum selbst als Ressource, die – wenn intelligent eingesetzt – zu einem angenehmen Innenklima beitragen kann. Correa illustriert seine Gedanken mit einer Schnittskizze eines versenkten Hofs in der Festung von Agra. Im Sommer wurde ein Segel aus Samt über den Hof gespannt. So blieb er relativ kühl. Am Abend wurde der Vorhang weggenommen und man hat dann draussen geschlafen. Im Winter hat man den Rhythmus umgekehrt und in der Nacht das Segel gezogen. Bäume und Wasser haben zusätzlich geholfen, die Temperaturen an heissen Tagen abzumildern.

Charles Correa, Schnitt der Festung Agra, 1976 | Skizze © Charles Correa Foundation

Nun liegen nicht überall die Durchschnittstemperaturen zwischen 20 und 40 Grad.

Selbstverständlich gibt es Gegenden, in denen Technologie zum Heizen und Kühlen unabdingbar ist, da passive Massnahmen an ihre Grenzen stossen. Aber wie gesagt: je weniger und je einfacher die Technik ist, umso besser.

Siza hält mit seinem Aufsatz ebenfalls indirekt ein Plädoyer für eine Architektur, die von den Bewohner*innen selber instand gesetzt werden kann. Aktuell sind für die Reparaturen von Haustechnik fast immer Fachleute nötig; für digitale Komponenten braucht man gar IT-Expert*innen. Zudem ist die meiste Haustechnik unerreichbar in Schächten und Böden versorgt. Den Nutzer*innen wurde damit jegliche Möglichkeit zur Teilhabe an der Pflege der Systeme genommen.

Ja, auch dazu kann ich eine Anekdote erzählen: Auf der Ranch haben wir eine Wärmepumpe, was noch unüblich ist in den USA. Mit ihr nutzten wir das Wasser in einem 170 Meter tiefen Brunnen zum Heizen und Kühlen; es hat konstant 16 Grad. Ich hätte am liebsten ein einfaches System gehabt, mit einem Schalter, den man bloss ein- und ausschalten kann. Aber das Gerät hat einen Computer integriert und dieser hängt am Internet. Fällt es aus – und das ist da draussen auf dem Land öfter der Fall – kann man nicht mehr heizen. Sarah hat zwar einen Trick gefunden, wie man das System auch ohne den Computer überlisten kann und zum Laufen bringt. Aber dafür muss man auf den Knien in einen Schacht kriechen. Mit anderen Worten, wir sind den Herstellern ausgeliefert. Die Industrie hat das Sagen. Das ist ein weiteres Thema im Buch. Wir fragen: Wie sind die Machtdispositive im Bausektor konstituiert und wie kann man auf die Produzenten Einfluss nehmen?

agps, Refugio Road Ranch, Santa Ynez, Werkstatt, 2018

Was verstehst du darunter?

Damit meine ich, dass man sich bewusst sein muss, dass die verschiedenen Akteure des Konstruktionssektors Macht ausüben, um den Status quo in der Architektur zu erhalten oder zu verschieben – meist nicht unbedingt im Sinne der Nachhaltigkeit. Kommen wir zum Beispiel zurück auf die Labels. Mit LEED, Green Mark oder Minergie sind Interessen verbunden – von der Materialindustrie, den Fensterherstellern und so weiter.

Gut bringst du die Bauteilindustrie ins Spiel – der sind wir traditionell in der Schweizer Baudokumentation sehr nah. Ich weiss von den Firmen, dass sie gerne an einer nachhaltigeren Architektur mitarbeiten wollen. Welchen Auftrag müsste man ihnen erteilen?

Sie sollen Produkte herstellen, deren Unterhalt einfach ist und für die eine lange Zeit Ersatzteile verfügbar sind. In einigen Staaten der USA, darunter auch Kalifornien, gibt es eine Bewegung, die «right to repair» heisst. Sie fordert, dass Produkte einfach repariert werden können. Die Initiative betrifft derzeit insbesondere den Agrarsektor. Nun gilt es, ähnliche Ziele für den Bausektor zu entwickeln.

agps, Refugio Road Ranch, Santa Ynez, Umbau Pferdestall in einen Mehrzweckraum, 2018

Daraus folgt, dass man sie auch bitten sollte, nicht zu häufig neue Produkte zu lancieren. Sobald gute Standards etabliert wurden, müssten die Modelle gleichbleiben?

Konstanz ist allemal wichtig. Dirk Hebel hat an der TU Karlsruhe in Zusammenarbeit mit Werner Sobek aus Stuttgart und Felix Heisel aus Cornell ein Modell entwickelt. Sie schlagen vor, dass Materialien nicht gekauft, sondern nur geleast werden. Heisst, die Hersteller müssten ihre Produkte zurücknehmen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder kaputt sind, sie ausbessern oder recyceln. Das setze aber voraus, dass die Firmen über lange Jahre existieren können. Heutzutage gehen sie viel zu schnell bankrott oder die Besitzer*innen wechseln häufig. Es ist ein grundlegendes Umdenken nötig.

Das werde ich auch beim Arc Afterwork am 14. März 2024 in Basel thematisieren. Es ist das richtige Publikum dort und es ist ein hochaktuelles Thema!

agps, Refugio Road Ranch, Ranchhouse mit Sonnenschutz-Solardach und Wassersammler, Santa Ynez, 2018 | Foto: Eric Staudenmaier

Das Interview wurde für Arc Mag 2024–2 produziert. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/magazin

High or Low

Auch beim Arc Afterwork am 14. März 2024 in Basel dreht sich alles um den Komfort in der Architektur im Spannungsverhältnis zum Imperativ der Nachhaltigkeit. Neben Jürg Graser, Mike Guyer und Moritz Gleich wird auch Marc Angélil über seine Erfahrungen mit High- und Lowtech sprechen – bezogen auf die Suche nach einer Architektur, die einen möglichst geringen CO2-Ausstoss verursacht. Sie werden aufzeigen, dass je nach Kontext und Aufgabe unterschiedliche Lösungen zum besten Ergebnis führen.

Sie können sich hier kostenlos anmelden und finden weitere Informationen.