Grüner Reissverschluss – Manuel Scholl und Matthias Krebs sprechen über den Ueberlandpark

Matthias Krebs ist Partner des Landschaftsarchitekturbüros Krebs & Herde undManuel Scholl Partner bei agps Architecture. | Foto: agps Architecture

Jørg Himmelreich Der Volksmund weiss: Was lange währt, wird endlich gut. Das gilt offensichtlich auch für die Einhausung in Schwamendingen. Von den ersten Initiativen zur Einhausung der Autobahn bis zur Umsetzung gingen 25 Jahre ins Land. agps hat als Architekturbüro seit 2003 am Projekt gearbeitet. Die Landschaftsarchitekt*innen von Krebs & Herde stiessen 2007 dazu. Manuel Scholl und Matthias Krebs: Seid ihr froh, dass das Projekt abgeschlossen ist und zufrieden mit dem Ergebnis?

Manuel Scholl Es ist eine grosse Freude, dass das Bauwerk nach so langer Planungs- und Bauzeit nun fertiggestellt ist und in vielem den Erwartungen entspricht.

Matthias Krebs Es hat Ausdauer gebraucht und fühlt sich daher wie ein Zieleinlauf nach einem Marathon an. Umso grossartiger ist nun das Gefühl, durch den frisch bepflanzten Park zu laufen, wo früher die trennende Autobahnschneise war.

Foto: Mattia Lanini © Lombardi SA.

Ich möchte mit euch die Entstehungsgeschichte reflektieren, die urbanistischen, architektonischen und landschaftlichen Aspekte erörtern und darüber sprechen, wie der Park mit seinen zahlreichen neuen Wegen das städtische Gewebe wieder zusammenbindet – oder mit dem Titel unseres Heftes gesagt – poröser macht. Wie nahm das Projekt seinen Anfang?

Manuel Seit der Planung der Autobahnzufahrt in die Stadt gab es Ideen, mit Überbauungen den Lärm zu bekämpfen. Lärmschutzwände waren die billige Antwort darauf. Leute aus dem Quartier gründeten dann etwa zwei Jahrzehnte später den «Verein Einhausung» und reichten 1999 eine Volksinitiative mit 14'000 Unterschriften ein. Sie forderten eine Hülle aus Stahl und Glas. Abklärungen ergaben jedoch, dass eine solche Konstruktion nicht sinnvoll ist und der städtebauliche Zusammenhang einbezogen und verbessert werden sollte. In einer Testplanung wurden 2003 / 2004 drei Varianten vorgeschlagen. Unsere Idee einer Betonüberdeckung mit einer Parkanlage wurde weiterverfolgt.

Der Park wird sicher grossartig. Als ich vor ein paar Wochen dort war, konnte man jedoch nur die Wege auf Bodenniveau laufen und mein erster Gedanke war: Diese «Berliner Mauer» wirkt schon recht wuchtig. Hand aufs Herz: Wären nicht die Idee, die Strasse tiefer zu legen, die bessere Lösung gewesen?

Manuel Die Wahl, welches Konzept umzusetzen sei, wurde unter sorgfältiger Abwägung vieler Aspekte getroffen. In der Testplanung hat das Team von Theo Hotz ein Verlegen der Strasse in den Untergrund vorgeschlagen. Aber wegen dem bestehenden Tramtunnel unter der Autobahn war dies wenig realistisch. Das Team von Diener & Diener wollte die Strasse anheben, um ebenerdig die Durchlässigkeit zu erhöhen. Höhere Kosten und die Sorge um die Räume unter der Hochstrasse haben aber auch gegen dieses Modell gesprochen. Wir haben vorgeschlagen, die Autobahn ebenerdig zu belassen – mit einer begehbaren Freifläche überdeckt, die an das umliegende Gelände anbindet und mit einem ausgeweiteten Freiraum unterquert, der die Quartiere verbindet.

Matthias Der pragmatische – auch ökonomisch begründete – Entscheid zur ebenerdigen Mittellage war sicher auch der Schlüssel zum politischen Erfolg, der das Quartier heute von der Autobahn befreit hat. Hohe Mauern sind indes etwas Vertrautes im Zürcher Stadtbild und stehen häufig in Bezug zu Strassen, etwa beim Hirschengraben und bei der Hohen Promenade. Und die abschnittweise Wandbegrünung verleiht der kilometerlangen Mauer Rhythmus und Massstab. Dieser Mauergarten mit emporwindenden Kletter- und herunterhängenden Schleppenpflanzen gibt der Einhausung eine grüngeprägte Erscheinung zum Quartier.

agps hat sich über die Jahre hinweg mit Projekten beschäftigt, bei denen es um die Relation von Architektur und Infrastruktur ging. Auf welche Erfahrungen oder Konzepte konntet ihr für die Einhausung zurückgreifen?

Manuel Allen Projekten liegt eine intensive Auseinandersetzung mit dem städtebaulichen Kontext zugrunde. Wichtig ist zudem das Verständnis der funktionalen, technischen und prozessualen Bedingungen. Das führt dazu, dass jede Aufgabe und jeder Ort spezifische Lösungen erfordert.

Das Projekt ist nicht nur riesig, sondern bedingt durch die zahlreichen Akteure – Bund, Kanton, Stadt, Quartier, Architekt*innen, Ingenieur*innen und Landschaftsarchitekt*innen – auch komplex. Die Bauarbeiten wurden unter Federführung des Bundesamts für Strassen durchgeführt. Wie affin war die Projektleitung für gestalterische Fragen?

Matthias In der Schweiz gibt es eine lange Tradition von sorgfältig gestalteten Infrastrukturen in der Landschaft, wie beispielsweise die historischen Verkehrswege in den Alpen, Brücken und Wasserkraftwerke. Darauf konnten wir aufbauen. Konkret mussten wir zwischen Gestaltenden, Bauherrschaft und Ingenieur*innen eine gemeinsame Sprache etablieren. Das ist zum Glück gelungen und es hat sich ein begeisterter Spirit bei allen Beteiligten entwickelt, da allen klar war, dass es sich um ein «once-in-lifetime-Projekt» handelt.

Manuel Die Wertschätzung für architektonische und landschaftsarchitektonische Anliegen ist bei Infrastrukturprojekten nicht selbstverständlich. Bei diesem war sie zum Glück von Beginn an vorhanden. Es gab ein gegenseitiges Verständnis und Respekt für die Anliegen der anderen Fachbereiche und die Zusammenarbeit der Beteiligten war sehr gut. Unser Bewusstsein für Machbarkeit und Kosten hat es erleichtert, gestalterische Qualität einzubringen und Mehrwerte zu schaffen.

Das Projekt sah bis 2006 nur eine simple Begrünung und ein paar Bänke vor. Die Vorstellungen darüber, was eine gute Freiraumgestaltung ist, haben sich seitdem jedoch verändert.

Manuel Bis zur Abstimmung über die Kredite herrschte gegenüber dem Vorhaben viel Zurückhaltung. Mit grünem Licht zur Umsetzung des Projekts hat sich dies grundlegend geändert. Grünstadt Zürich hat 2007 ein Planerwahlverfahren für Landschaftsarchitekt*innen angestossen. Mit Krebs & Herde – damals noch Rotzler Krebs – nahm die Freiraumgestaltung erst richtig Fahrt auf. Sie wurde zur wichtigen Stütze im Planungsteam.

Matthias In der vorhergehenden Planung lag der Fokus nicht auf der «Begrünung» des Tunneldaches. Wir haben dann im Planerwahlverfahren die These formuliert, das Tunnelbauwerk als dreidimensionalen Parkkörper zu interpretieren, der von einer massgeschneiderten Vegetation umgreifend auf Deckel und Wänden «bekleidet» ist.

Über das insgesamt 440 Millionen CHF teure Projekt musste zweimal abgestimmt werden. Im September 2006 wurde in einem Volksentscheid der Stadt Zürich mit 82,9 Prozent der abgegebenen Stimmen ein Objektkredit von 39,8 Millionen Franken angenommen. Und im März 2021 wurde die Erhöhung des Kredits auf insgesamt 83,8 Millionen Franken von 84,6 Prozent gutgeheissen. Offensichtlich gibt es deutliche Mehrheiten, wenn es darum geht, in die Gestaltung von Freiraum zu investieren.

Matthias Ja, wir beobachten in den letzten zehn Jahren ein deutlich grösseres Interesse und eine viel höhere Wertschätzung für die Freiräume im Zuge der baulichen Verdichtung der Städte. Zudem haben sich die Ansprüche an den Ueberlandpark über die lange Projektdauer von über zwanzig Jahren verändert. Insbesondere die Klimaveränderung und die Biodiversitätskrise waren dabei Treiber. Aber auch veränderte Nutzungsansprüche der Bevölkerung konnten mit dem Zusatzkredit befriedigt werden. So wurden zur Hitzeminderung signifikant mehr Bäume gepflanzt sowie Trinkbrunnen und Pergolas realisiert. Zudem konnten die Parkausstattung verbessert und ein Pavillon als wichtiges Element umgesetzt werden.

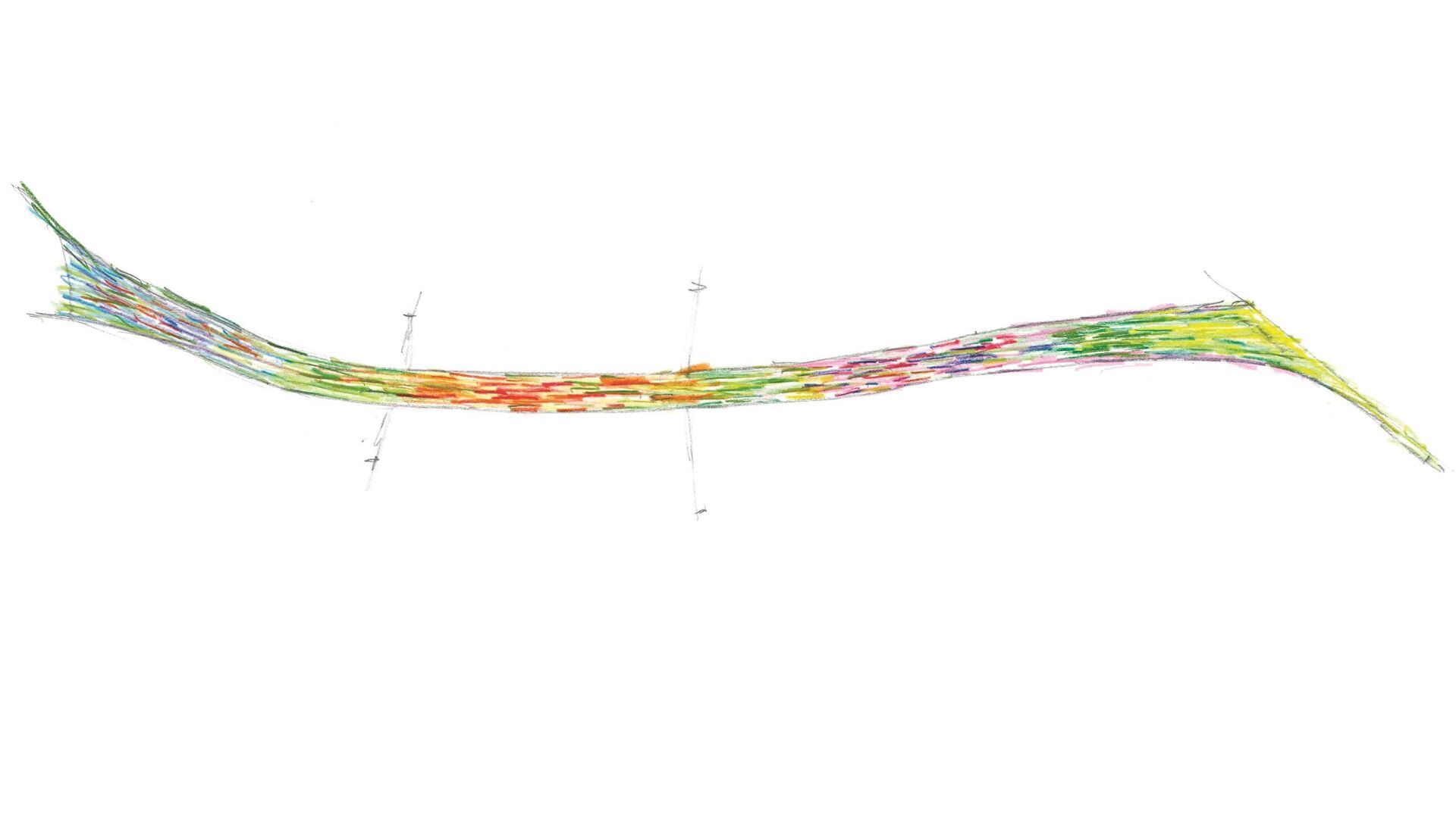

Die verschiedenen Pflanzen wurden gemäss einer Partitur gewählt, die eine Abfolge von Farb- und Stimmungsräumen mit aufeinander abgestimmten Blütenfolgen und wechselnden Blatttexturen bildet.| Zeichnung: Krebs & Herde, 2009

Wer wird den Park wahrscheinlich wie nutzen?

Manuel Anfangs bestand die Sorge, dass niemand auf die Einhausung hochgehen wird. Das hat sich dann ins Gegenteil gekehrt. Als klar wurde, was für eine tolle Anlage dort entsteht, gab es Bedenken, dass zu viele Leute den Park nutzen würden. Die Wahrheit wird wohl dazwischen liegen. Wir freuen uns jedenfalls auf eine vielfältige Nutzung und hoffen zugleich auf einen sorgsamen Umgang.

Matthias Für Anwohner*innen und die Quartierbevölkerung wird der Ueberlandpark ein niederschwellig erreichbarer Naherholungsraum sein für alltägliche Spaziergänge, kurze Jogging-Runden, Jugendtreffpunkt. Das einzigartige Erlebnis des «Parks in der Beletage» wird darüber hinaus sicher auch Menschen aus dem ganzen Stadtgebiet anziehen – für eine naturkundliche Promenade oder um den Sonnenuntergang vom Aubrugg-Belvedere zu geniessen.

Habt ihr versucht, mit der Gestaltung mögliche zukünftige Nutzungen zu antizipieren?

Matthias Ein gut funktionierender Stadtpark sollte nicht überdeterminiert programmiert sein und für breite Bevölkerungsschichten und alle Generationen gebrauchsfähig sein. Das wird auch in Zukunft so sein. Mit der Zonierung in ruhige und belebte Parkabschnitte haben wir die Grundlage für eine sozialverträglich breit abgestützte Nutzung gelegt. Auf Trends wie Urban Gardening haben wir bewusst verzichtet, da dies im öffentlichen Park ein zu exklusives Claiming darstellt und nach unserer Meinung im nachbarschaftlichen Wohnumfeld besser verortet ist.

Gab es Referenzprojekte, die euch inspiriert haben?

Matthias Für die Typologie des «Hochparks» gibt es nicht viele vergleichbare Bespiele. Selbstverständlich untersuchten wir am Anfang unserer Recherche die Highline in Manhattan und die Promenade Plantée in Paris. Diese sind zwar von ihrer räumlichen Disposition her vergleichbar, aber vorrangig als «Schmuck-Promenaden» mit einer touristischen Ausrichtung konzipiert. Das finden wir nicht so spannend und wollten es nicht auf den Ueberlandpark übertragen, sondern eine nutzungsorientierte Anlage entwickeln, die sich Menschen und Natur gleichermassen aneignen können.

Auf der Saatlen-Terrasse, in der Mitte des Parks gelegen, lädt ein Pavillon zur Einkehr ein. Neben dem Café gibt es auch einen separaten Raum für Veranstaltungen. | Visualisierung: Tom Schmid

Wie wird die Anlage zoniert und möbliert sein?

Matthias Wir haben den langen Park als abwechslungsreiche Perlenkette mit unterschiedlichen Orten konzipiert und eine vielfältig nutzbare Enfilade von Sequenzen angelegt. Ein Spaziergang durch den Park könnte vielleicht folgendermassen beschrieben werden: Vom Zürichbergwald kommend bildet das Schöneich-Parterre mit dem Silbergarten einen einladenden Auftakt. In der Folge davon passiert man den Kleinkinderspielplatz mit einer Pergola und den Goldgarten. Die gekieste Saatlen-Terrasse zeichnet sich durch den grossen Brunnentisch und den Pavillon aus. Daran schliesst der ruhige Purpurgarten mit Parkbänken an und führt zum Dreispitzplatz mit Fitnessgeräten und einer waghalsigen Rutschbahn hinunter auf die Stadtebene. Eine lange, baumbestandene Wiese leitet über zum Aubrugg-Belvedere mit loungeartigen Holzliegedecks, das den spektakulären Abschluss über dem Tunnelportal bildet.

Erzählt mehr über den Pavillon.

Manuel Wir hatten bereits 2003 die Idee, ihn in der Mitte der Einhausung zu platzieren. Doch erst mit dem Ruf nach mehr Schatten und Bäumen fand auch der Pavillon genügend Unterstützung. Mit dem Zusatzkredit 2021 wurde die Umsetzung quasi auf den letzten Zwick ermöglicht. Sein markantes Dach nimmt gestalterisch Bezug auf die Treppen und Rampen. Er wird vollflächig von einer Photovoltaik-Anlage überdeckt und bietet Schutz vor Sonne und Regen. Aus Holz gebaut, hat der Pavillon verschiedene Raumzonen, die flexibel genutzt werden können. Die angebotene Verpflegung kann auf Sitzplätzen drinnen und draussen genossen oder in den Park mitgenommen werden.

Matthias Für den langen Park ist der Pavillon enorm wichtig. Neben seiner Funktion als Socialiser formuliert er einen Akzent und Erkennungsort.

Albert Heinrich Steiner hat Schwamendingen als Gartenstadt geplant. Doch die Grundstücke neben der Autobahn waren für mehr als 40 Jahre unattraktiv, die Häuser wurden vernachlässigt. Wenigstens waren die Mieten dadurch niedrig. Nun werden viele von ihnen ersetzt und der gesamte Streifen entlang des Parks verdichtet. Sollen der Hochpark und die geplanten Ersatzneubauten an das Konzept der Gartenstadt anknüpfen?

Manuel Die Siedlungen der Nachkriegsjahre wurden wenig dicht gebaut; die Liegenschaften sind in die Jahre gekommen. Mit der Erneuerung wird es eine markante bauliche Verdichtung im Quartier geben. Der Begriff Gartenstadt wird für die zukünftigen Siedlungen nicht mehr passen. Doch der Ueberlandpark schafft einen neuen, über drei Hektar grossen Freiraum, der dies wieder kompensiert.

Matthias Man kann den Park durchaus als Expansionsgefäss für die verdichteten Siedlungsfreiräume bezeichnen. Er bietet eine komplementäre, wilde Natur gegenüber den Freiräumen der Gartenstadt. In den benachbarten Wohnbauprojekten gibt es interessante Ansätze zur Übersetzung der Gartenstadtidee in neuer Dichte. Beispielsweise als vertikale Gartenstadt mit etagierten Gartenterrassen und Lauben anstelle des flies-senden Siedlungsgrüns mit seinen bodengebundenen Kleingärten.

Es gibt die Möglichkeit, aus den neuen Wohnhäusern Brücken auf dem Niveau des Parkes zu schlagen.

Manuel Diese direkten Zugänge von den Wohnbauten über Brücken zum Ueberlandpark hatten wir anfangs nur als Option vorgeschlagen. Sie werden von städtischer Seite nun aber aktiv gefördert. Der Gestaltungsplan für die Parzellen entlang der Einhausung sieht eine Mehrausnutzung vor, wenn eine Brücke erstellt wird. Dieses Angebot lassen sich die meisten natürlich nicht entgehen.

Matthias Für die Anwohner*innen sind diese privaten Brückenschläge ein attraktiver, direkter Zugang zum Park. Da sie auch öffentlich begehbar sein werden, fördern sie auch die Belebung des Freiraums in Hochlage. Wichtig aus Sicht des Ueberlandparks ist, dass sich die Positionierung der Brücken und Anschlusswege der Parkgestaltung und den gepflanzten Bäumen unterordnet.

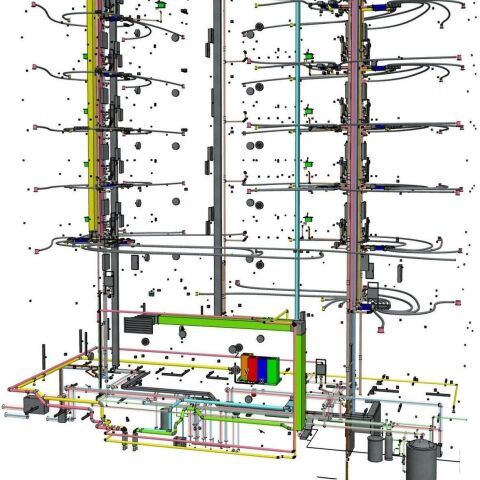

Erklärt bitte den konstruktiven Aufbau der Überbauung.

Manuel Zwei unterschiedliche Konstruktionen mussten kombiniert werden: Vom Schöneichtunnel bis kurz vor die Saatlenunterführung überspannen relativ feine und leichte Fertigbetonträger die gesamte Breite der Einhausung, um keine Lasten auf den darunter liegenden Tramtunnel zu übertragen. Eine robustere Konstruktion in Ortbeton ermöglicht im weiteren Verlauf bis zum Portal Aubrugg die Aufnahme höherer Lasten.

Matthias Aufgrund der daraus folgenden statischen und konstruktiven Beschränkungen konnten nur bedingt Substratschüttungen realisiert werden: über den Fertigbetonträgern bereichsweise nur 40 Zentimeter und über der Ortbetonkonstruktion 90. Das ist für eine Parkbepflanzung sehr wenig. Um eine nachhaltige Begrünung zu etablieren, entwickelten wir ein mineralisches Vegetationssubstrat aus unterschiedlichen Bodenschichten, dass die Wurzeln in die Tiefe mit besserer Wasserversorgung lenken soll.

Sicher kein einfaches Unterfangen, da der Park nicht bewässert werden soll.

Matthias Die Bepflanzung dieses «künstlichen Betonfelsens» mit beschränkter Erdüberschüttung war eine grosse Herausforderung. Bei der Wahl orientierten wir uns an Pflanzengesellschaften trockenwarmer Gebiete und flachgründigen Felsstandorten, wie wir sie vom Jura, den südeuropäischen Trockenwäldern und der Walliser Felsensteppe kennen. Das karge Vegetationsbild wird bestimmt durch trockenheitsresistente Eichen-Varietäten, Blumeneschen, Ölweiden, Hopfenbuchen und Kiefern, in Kombination mit Ginster- und Wildrosenhecken und Steppengärten mit wärmeliebenden Kugeldisteln, Mohn, Wolfsmilch, Schwertlilien, Bergfenchel und Rispengräsern. Die Pflanzen prägen eine heitere südliche Parkatmosphäre.

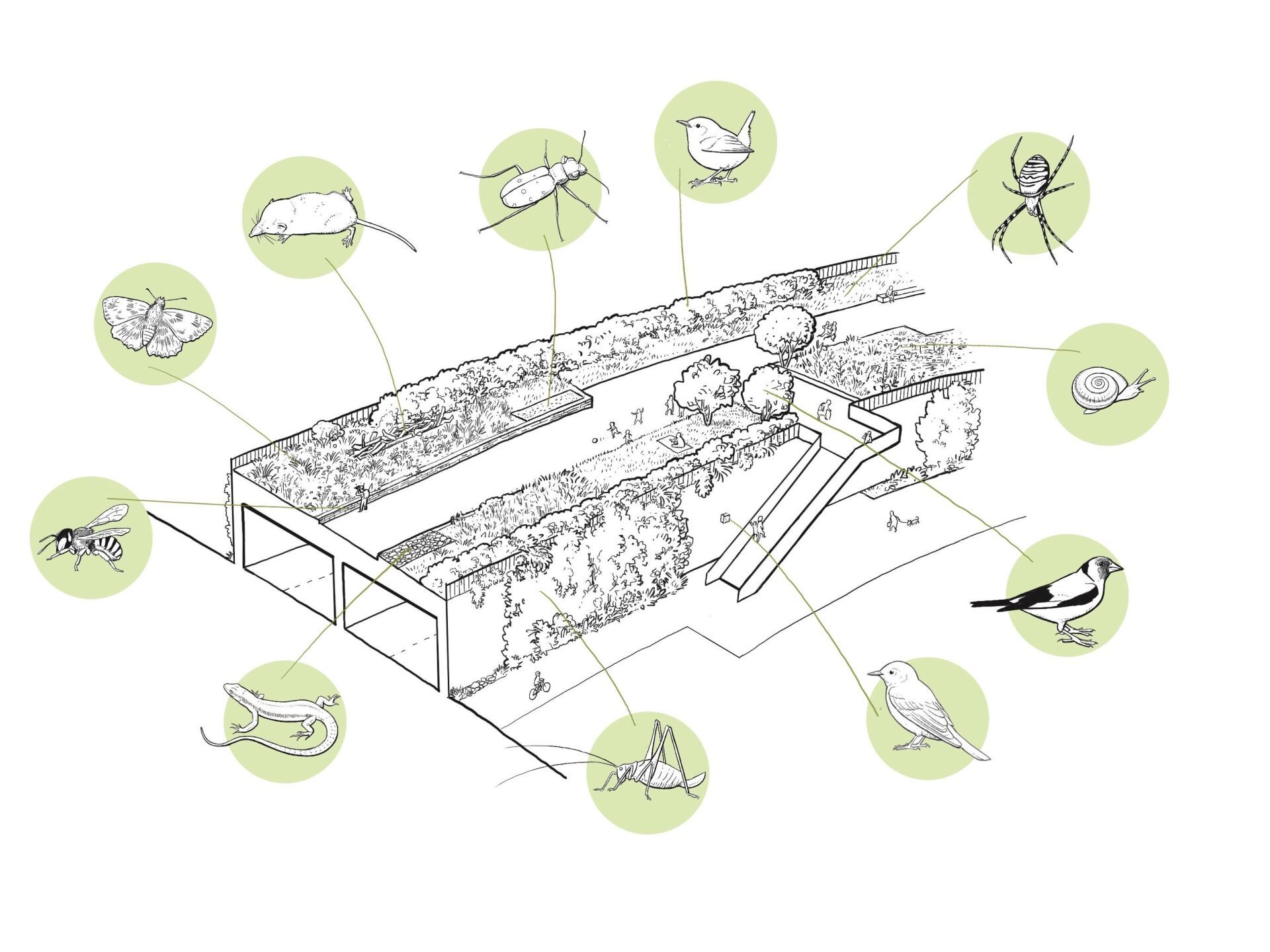

Wie wurde versucht, Lebensräume für verschiedene Pflanzen und Tiere anzubieten?

Matthias Eine grosse Artenvielfalt ist der Schlüssel zur Bewältigung der klimatischen Herausforderungen und zur Förderung der Biodiversität. Dabei ist im urbanen Kontext die Standortgerechtigkeit und Klimaresilienz der Pflanzen prioritär gegenüber der geografischen Herkunft. Auf dem Ueberlandpark haben wir als Lebensgrundlage für Insekten und Reptilien ein vielfältiges Lebensraummosaik angelegt, mit Pionierfluren, Trockenwiesen, Wildhecken und ökologischen Habitatstrukturen aus Totholz, Sand und über einen Kilometer Trockenmauern.

Die Pflanzen wurden so gewählt, dass sie die Biodiversität fördern und Kleintiere aller Art anziehen. Das Diagramm zeigt Biotoptypen und Zielarten. | Zeichnung: Dani Pelagatti / Bunterhund

Glaubt ihr, dass im aktuellen Bewusstsein der fortschreitenden Klimakrise die Akteure von Bund, Kanton, Stadt, Quartier und die Stimmbevölkerung sich noch einmal für eine Einhausung entscheiden würden, bei der 65 000 Kubikmeter Beton verbaut wurden?

Manuel Diese Frage ist berechtigt. Die Vorschriften des ASTRA zur Zeit des Bewilligungsprojektes vor 15 Jahren liessen keinen Raum für andere Materialien. Es gibt in der Zwischenzeit aber Bemühungen, sowohl Beton umweltfreundlicher zu machen, als auch andere Konstruktionsmaterialien für Überdeckungen einzusetzen. Was zukünftig notwendig beziehungsweise erlaubt ist, um über Einhausungen öffentliche Nutzungen zu ermöglichen, wird sich zeigen.

Matthias Ja, die graue Energie ist eine Knacknuss. Trotzdem denke ich, dass es Sinn macht, wenn auch künftige Autobahnüberdeckungen mit klimaökologisch wirksamen Begrünungen und öffentlichen Parknutzungen kombiniert werden. Und dazu braucht es schlicht statisch belastbare, massive Konstruktionen. Der ökologische, klimatische und gesellschaftliche Nutzen dieser grün-blauen Infrastruktur rechtfertigt über einen langen Zeitraum betrachtet diesen Ressourceneinsatz.

Ab wann wird der Park zugänglich sein?

Manuel Am 9. Mai gibt es einen formellen Akt mit Vertretern von Bund, Kanton und Stadt und für Samstag, den 10. Mai, wird ein Eröffnungsfest für alle organisiert.

Matthias Dieses ist vor allem für das Quartier, das nach 40 Jahren politischem Engagement am Ziel ist. Zugleich ist es aber auch ein Fest für die Natur, denn bereits seit einem Jahr, als mit der Bepflanzung begonnen wurde, bevölkerten innert kurzem über 165 Tierarten den Park – darunter viele ökologisch, anspruchsvolle und seltene Wildbienen, Wespen und Schmetterlinge. Darüber freuen wir uns.