Klimawandel in der Holz- und Forstwirtschaft

Ohne menschliche Eingriffe würden die Wälder Mitteleuropas – mit Ausnahme der Hochlagen – von Laubbäumen dominiert werden. Da Nadelholz bessere Eigenschaften für die Verarbeitung zu Baustoffen hat, wurde das Verhältnis durch die Forstwirtschaft im Laufe der Jahrhunderte umgekehrt. Statt der natürlichen 70 Prozent Laubwald gibt es derzeit 70 Prozent Nadelwald. | Foto Filip Zrnzević © unsplash

Mit dem Arc Mag 2023–1 lotete die Redaktion die Potenziale des Baustoffes Holz aus und stellte seine ökologischen und konstruktiven Vorzüge dar. Mit der Zusammenfassung der WWF-Studie «Alles aus Holz. The Resource of the Future or the Next Crisis?» wurde aber auch auf Probleme und Risiken der weltweit steigenden Holznutzung hingewiesen. Zur Vertiefung der Fragen rund um Nachhaltigkeit und Ökonomie der Holz- und Forstwirtschaft sprach die Redaktion mit Michael Meuter von der Lignum.

Bitte erklären Sie zunächst, was die Lignum ist. Wer ist darin organisiert und was ist die Mission?

Lignum, Holzwirtschaft Schweiz ist einerseits die Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft. Sie vertritt die Interessen der bauorientierten Akteure – von der Forstwirtschaft über die Sägereien, die Holzwerkstoffproduktion und den Handel bis zu den Holzbauer*innen und Möbelschreiner*innen. Zum anderen erarbeitet die Lignum Wissen zu technischen und weiteren Themen rund um das Bauen mit Holz und vermittelt Architekt*innen, Ingenieur*innen, Immobilienentwickler*innen und Investor*innen Know-how für das Bauen und Ausbauen mit Holz. Dabei verfolgen wir in erster Linie einen publizistischen Ansatz. Wir geben das Holzbulletin heraus, die Schriftenreihe Lignatec und technische Dokumentationen wie die «Lignum-Dokumentation Brandschutz» oder die Holzbautabellen. Ich selbst bin seit 2000 Informationsverantwortlicher der Lignum.

Acht Milliarden Tonnen CO2 gelangen jährlich durch Waldbrände in die Atmosphäre. Steigende Temperaturen und längere niederschlagsarme Perioden verstärken diesen Trend. Ein Waldumbau kann helfen, die Waldbrandgefahr zu verringern. Besonders brandgefährdete Nadelholzmono-kulturen müssen durch Mischwälder mit höherem Laubholzanteil ersetzt werden, auch weil sie anfällig gegen Sturm und Schädlinge sind und selbstredend wenig biodivers. | Foto Landon Parenteau © unsplash

Kommen wir zur Holzstudie des WWF, die wir im Januar vorgestellt haben. Sie nimmt eine globale Perspektive ein und konstatiert, dass derzeit mehr Holz aus den Wäldern entnommen wird als nachwächst – Tendenz nach oben bedingt durch die wachsende Weltbevölkerung und einen steigenden Pro-Kopf-Verbrauch. Die Stiftung warnt deshalb davor, dass eine verstärkte Holznutzung den Klimawandel nicht verlangsamen, sondern durch zunehmende Entwaldung sogar beschleunigen würde. Sie kritisieren das methodische Vorgehen der Studie. Stimmen die Zahlen nicht?

Der WWF hat Recht, wenn er einen verantwortungsvollen Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen wie Holz anmahnt. Der Rohstoff ist naturgemäss begrenzt. Daher sollte er künftig besser genutzt werden, indem die stoffliche Kaskade optimiert wird, die Prozesse effizienter werden und auch Holz im Sinne der Kreislaufwirtschaft – wenn immer möglich – wiederverwendet wird. Umso unverständlicher ist es, dass die Studie die Sekundärströme des Recyclingmaterials nicht berücksichtigt.

Bei der Holzverarbeitung fallen rund 40 Prozent der ursprünglichen Rundholzmenge als Sägenebenprodukte an: Sägespäne, Hackschnitzel, Hobelspäne. Diese wiederum sind Rohstoffe für die Holzwerkstoffindustrie, die Zellstoff- und Papierindustrie sowie die Pelletindustrie. Auch das muss man bei der Bewertung von Holzaufkommen und Holzverbrauch berücksichtigen, sonst kommt es zu Fehleinschätzungen, die wiederum zu politischen Fehlentscheidungen führen können. Wir stehen mit der Ressource Holz nicht am Abgrund, wie der WWF suggeriert. Aber es gilt, je nach Weltregion, Verantwortung für eine gute Zukunft zu übernehmen.

Ich habe in der WWF-Studie durchaus gelesen, dass die Betrachtung von Holz sowohl Energieholz zum Heizen und Kochen als auch Holz für industrielle Zwecke, also für Zellstoff, Papier, Schnittholz, Chemikalien und Holzverbundstoffe einbezieht. Sie halten zudem den globalen Ansatz des WWF nur bedingt für sinnvoll und plädieren für eine Differenzierung nach Regionen.

Es geht um die Angebotsseite. Der WWF betrachtet die Menge des weltweit geernteten Holzes, aber nicht die Sekundärströme bei seiner Verarbeitung. Zu Ihrer Frage: Die Autor*innen der Studie weisen selbst darauf hin, dass es weltweit grosse Unterschiede gibt, warum und wie viel Holz verbraucht wird. Die Europäer nutzen fast doppelt so viel Holz wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Der weitaus grösste Teil des Holzeinschlags in Afrika, Asien und Südamerika dient jedoch der Gewinnung von Brenn- und Feuerholz, während fast 90 Prozent des Einschlags in Nordamerika und 80 Prozent in Europa industriellen Zwecken dienen. Schon wegen dieser Diskrepanzen ist eine differenzierte Betrachtung angebracht. Die klimatischen Bedingungen der gemässigten und borealen Zone führen in Europa zu einer ausgedehnten Bewaldung – in der Schweiz sind 31 Prozent der Landesfläche mit Wald bedeckt, in Deutschland 30 und in Österreich sogar 48 Prozent. Aufgrund des Holzreichtums hat sich in Europa ein grosses Know-how in der Holzverarbeitung und -nutzung entwickelt.

Europa ist nicht nur berechtigt, sondern unter dem Imperativ des Wirtschaftens mit der Natur sogar verpflichtet, auf nachhaltiger Basis möglichst viel aus dieser Ressource zu machen. Bekanntlich haben wir ein Klimaproblem. Holz kann aufgrund der Tatsache, dass es atmosphärischen Kohlenstoff bindet und als Ersatz für energie- und treibhausgasintensive Materialien deren Treibhausgasemissionen einsparen kann, in Bau und Ausbau wesentlich dazu beitragen, es zu lösen. Regionale Überschüsse dürfen und sollen bei vertretbarem Transportaufwand andernorts eingesetzt werden.

An vielen Orten wird der Wald verjüngt und zugleich werden mehr Laubbäume gepflanzt, da diese besser mit Hitze umgehen können. Aber auch wärmeresistentere Nadelbäume können gefördert werden: Schwarzkiefern, Bornmüllertannen, Atlas- und Libanonzedern. | Foto Ashley Diane Worsham © unsplash

Wie steht die Lignum zum Thema Heizen und Kochen mit Holz? Es ist weltweit verbreitet und wurde in der EU finanziell gefördert. In der Schweiz wird 40 Prozent der Holzernte für die Energiegewinnung eingesetzt. Derzeit steht dies als Treiber des Klimawandels in der Kritik und soll zurückgedrängt werden. Vor allem, weil immer häufiger Vollholz zu Brennmaterial zerhäckselt wird.

Die Holzenergie ist eine sinnvolle Ergänzung zur stofflichen Nutzung von Holz. Allerdings nur im Sinne einer Kaskadennutzung. Holz muss möglichst lange so hochwertig wie möglich eingesetzt werden. Grundsätzlich sollte nur Holz verbrannt werden, das nicht sägefähig ist und das daher nicht höherwertig, zum Beispiel zum Bauen und Ausbauen, genutzt werden kann. Das umfasst unter anderem Äste und Baumwipfel aus der Holzernte oder Abraum aus der Landschaftspflege. Darüber hinaus fallen, wie bereits erwähnt, auf allen weiteren Stufen der Holzverarbeitung Koppelprodukte wie Sägespäne oder Hackschnitzel an, die energetisch genutzt werden können.

Die erneuerbare Holzenergie reduziert den Ausstoss von Kohlenstoff aus fossilen Brennstoffen. Das mit der Verbrennung von Holz entstehende CO2 entspricht der Menge, welche als Biomasse im Wald gespeichert worden ist. Kohlenstoff wird im Wald durch das Nachwachsen von Holz kontinuierlich wieder neu gebunden. Das ist weitaus gescheiter, als fossilen Kohlenstoff freizusetzen.

Investigative Journalisten decken immer wieder auf, dass vielerorts jedoch nicht nur Äste und Späne, sondern auch Vollholz zu Brennmaterial verarbeitet wird. In Rumänien, Südamerika oder im asiatischen Raum – um nur einige bekannte Beispiele zu nennen – werden zudem grosse Mengen Holz illegal geschlagen und nach Europa, China und in die USA exportiert.

Die EU hat mit ihrer Holzhandelsverordnung EUTR 2013 ein Regelwerk in Kraft gesetzt, das den Binnenmarkt vor illegalem Holz schützen soll. Die EUTR schreibt vor, dass jeder Akteur, welcher Holzprodukte erstmalig auf dem EU-Markt in Verkehr bringt, nachweisen muss, dass seine Ware aus legaler Herkunft stammt. Die Schweiz hat mit der 2012 eingeführten Deklarationspflicht für Holz zunächst einen anderen Weg eingeschlagen. Diese verlangt, dass der Konsument beim Kauf von Holzprodukten über die Holzart und die geografische Herkunft des Materials informiert wird. Die Schweiz hat nun aber die Differenz zur EUTR mit einer eigenen Holzhandelsverordnung beseitigt, die 2022 in Kraft getreten ist. Kern der Schweizer HHV ist eine neue Sorgfaltspflicht für alle, die Holz und Holzerzeugnisse erstmals in Verkehr bringen: Sie müssen nachweisen können, dass sie Risiken im Zusammenhang mit der Illegalität systematisch bewertet und, wo vorhanden, auf ein vernachlässigbares Mass reduziert haben. Die HHV gilt auch für Importe aus der EU, unserem mit Abstand wichtigsten Handelspartner.

Europa und die Schweiz schützen sich nach Kräften vor illegalem Holz. Die EU hat überdies gesetzgeberisch eben erst nachgelegt: Am 29. Juni ist die European Deforestation Regulation EUDR in Kraft getreten. Sie soll sicherstellen, dass eine Reihe von Waren, die in der EU in Verkehr gebracht werden, nicht länger zur Entwaldung und Waldschädigung in der EU und anderswo beitragen. Unter die neue Verordnung fallen Palmöl, Rindfleisch, Soja, Kaffee, Kakao, Kautschuk sowie Holz und daraus hergestellte Erzeugnisse. Die EUDR löst die EUTR mittelfristig ab.

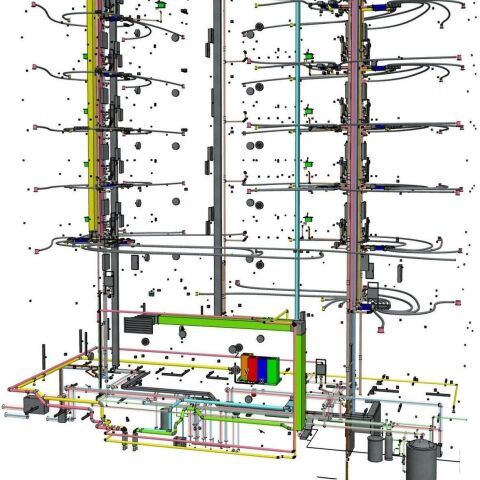

Holz lokal zu schlagen, zu verarbeiten und zu nutzen ist ökologisch am sinnvollsten. Doch in der Schweiz stehen die Sägereien oft nicht dort, wo der Wald ist. Im Rahmen von resurses2025 hat die Uffer-Gruppe in Tinizong ein neues Werk gebaut. Dort sollen jährlich bis zu 70 000 Kubikmeter Holz verarbeitet werden. Zwei weitere Sägereien in Graubünden werden folgen. | Visualisierung © Uffer AG

Der WWF schätzt, dass 30 Prozent aller Bäume illegal und unkontrolliert gefällt wurden. Wie gut können die definierten Standards tatsächlich kontrolliert beziehungsweise durchgesetzt werden?

Das FSC-Label kann dem Konsumenten international eine gewisse Orientierung geben, aber leider tatsächlich nur bedingt. Nicht alles, was damit irgendwo ausgezeichnet wird, ist mit unseren Vorstellungen von Nachhaltigkeit vereinbar. Es kommt eben auch hier sehr auf die Weltgegend an. Man kann übrigens als Bauherr oder Konsument im Baumarkt auch auf die Holzherkunft achten. Schweizer Holz stammt garantiert aus nachhaltiger Produktion.

Was genau versteht man – nach Schweizer Standards – unter einem nachhaltig bewirtschafteten Wald? Wer definiert dies und wer kontrolliert die Einhaltung der Gesetze oder Standards?

Das Schweizer Waldgesetz hält fest: «Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann.» Ziel dieses strengen und international vorbildlichen Gesetzes ist es, den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung zu erhalten, ihn als naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen und dafür zu sorgen, dass er seine Funktionen – namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion – erfüllen kann. Notabene will es auch ausdrücklich die Waldwirtschaft erhalten beziehungsweise fördern. Kahlschläge und Formen der Holznutzung, die in ihren Auswirkungen Kahlschlägen nahekommen, sind ausdrücklich verboten. Jeder Kanton verfügt über ein eigenes Waldgesetz, das in Einklang steht mit der schweizerischen Gesetzgebung. Für den Vollzug sind die Kantone mit ihren Forstdiensten zuständig. Das Schweizer Waldgesetz ist natürlich eingebettet in den gesamten Rechtsrahmen unseres Landes, vom Umweltschutz bis zum Arbeitsrecht. Man könnte auch sagen: Der ganze Rechtsstaat Schweiz steht für die Nachhaltigkeit im Wald ein.

Wir hören immer wieder, dass die Holzernte in der Schweiz nur die Hälfte dessen ausmache, was der Wald hergeben würde. Dennoch sind die meisten Wälder in ihrer Vegetationsstruktur Wirtschaftswälder. Sie werden seit Jahrhunderten zur Holzproduktion genutzt; Arten und die Grössen von Pflanzen und Tieren wurden gelenkt, Moore grossflächig entwässert und Verkehrswege angelegt. Urwälder gibt es nur noch an wenigen Orten. In Europa machen sie nur noch 0,2 Prozent aller Wälder aus. Das ist weit unter dem globalen Mittel, wo im Durchschnitt 14,4 Prozent geschützte Wälder sind. Kann man im Zeitalter rasant schwindender Biodiversität guten Gewissens eine stärkere forstliche Nutzung des Waldes fordern – in der Schweiz und weltweit? Sollten wir nicht im Gegenteil mehr Urwälder zulassen, um das Artensterben zu verlangsamen?

Der jährliche Holzzuwachs im Schweizer Wald liegt bei etwa zehn Millionen Kubikmetern. Aber seit vielen Jahren werden hier jährlich nur rund fünf Millionen Kubikmeter Holz geerntet. Die Holzbranche wie auch der Bund halten dafür, dass eine Ernte von acht Millionen Kubikmetern ökologisch vertretbar wäre. Eine Mehrnutzung von Schweizer Holz in dieser Grössenordnung wäre machbar, ohne das geltende Prinzip der Nachhaltigkeit einschliesslich der Sorge um die Biodiversität auch nur zu ritzen. Es gehört zu den populären Irrtümern, dass im Wirtschaftswald die Biodiversität leidet. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man die mitteleuropäische Form der Waldwirtschaft betrachtet. Da geht es nicht um uniforme Plantagen. Vielmehr ist es die Bewirtschaftung, die in der europäischen Geschichte die biologische Vielfalt in den Wäldern erhöht hat. Der Schweizer Wald ist gemäss den Ergebnissen des vierten Landesforstinventars (2009–2017) relativ naturnah: Die Baumarten- und Strukturvielfalt hat im Vergleich zu früheren Inventuren zugenommen, ebenso die Totholzmenge. Heute sind sechs Prozent der Waldfläche in der Schweiz sich selbst überlassen. Bis 2030 sollen zehn Prozent des Waldes zu Reservaten werden. Das ist in meinen Augen eine vernünftige Grössenordnung. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Gesellschaft auf eine verstärkte Holznutzung angewiesen ist, wenn sie nachhaltiges Wirtschaften in Richtung Bioökonomie ernst nimmt.

Rund ein Drittel der Fläche des Kantons Graubünden besteht aus Wald. Derzeit wird aber nur sehr wenig Holz vor Ort verarbeitet. 90 Prozent der Holzernte verlässt unbearbeitet die Kantonsgrenze und über 70 Prozent gehen direkt ins benachbarte Ausland. Mit den neuen Sägewerken soll die Verarbeitung künftig lokal stattfinden. | Foto © Uffer AG

Wie kann die Ernte in der Schweiz gesteigert werden?

In der Schweizer Waldwirtschaft gibt es strukturelle Probleme, zum Beispiel aufgrund der extremen Zersplitterung des Waldeigentums. Zudem war die Entwicklung der Rundholzpreise lange Zeit rückläufig und die Holzproduktion nicht mehr kostendeckend. Die Bewirtschaftung des Waldes ist noch immer ein Verlustgeschäft. Die Situation verbessert sich aber in den letzten Jahren kontinuierlich. Das ist vor allem auf die geringeren finanziellen Verluste bei der Waldbewirtschaftung zurückzuführen. 2022 lagen sie dort noch bei 16 Franken pro Hektar, nachdem sie 2021 33 Franken pro Hektar erreicht hatten. Das verdankt sich vor allem einem Anstieg des durchschnittlichen Erlöses aus dem Holzverkauf.

Auch die Folgen des Klimawandels müssen im Wald bewältigt werden; was zusätzliche Kosten verursacht. Höhere Preise für Rundholz, wie wir sie jetzt wieder sehen, sind deshalb eine gute Nachricht für den Wald und auch für die seit langem angestrebte Mehrnutzung.

Aber auch die Schweizer Holzindustrie als Abnehmerin von Rohholz muss nach langer Schrumpfung wieder wachsen. Die Zahl der Sägereien ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen. Die verbliebene Industrie vermag mit ihren Kapazitäten trotz starkem Strukturwandel zu höherer Leistungsfähigkeit nur rund 30 Prozent des Bedarfs an Holzbauprodukten zu erzeugen. Rund 70 Prozent werden daher über eingespielte internationale Handelsnetzwerke importiert. Damit lässt sich die Versorgung des Marktes mit Holzbauprodukten jederzeit sicherstellen, auch bei steigendem Bedarf. Dennoch ist eine Wiederbelebung der Holzverarbeitung im Inland notwendig. Dies setzt natürlich entsprechende Investitionen in Anlagen und genügend Fachkräfte voraus.

Gibt es Anzeichen für eine Entwicklung in diese Richtung?

In jüngster Zeit ist tatsächlich Bewegung spürbar. Zwei aktuelle Beispiele: Tschopp Holzindustrie baut im luzernischen Buttisholz ein neues Sägewerk, das Dreischichtplatten für den Holzbau produzieren soll – ein sehr wesentliches Produkt, das derzeit zu über 90 Prozent importiert wird. Und im Kanton Graubünden macht derzeit die grosse Savogniner Holzbaufirma Uffer mit dem Generationenprojekt resurses2025 zur Förderung der regionalen Holzverarbeitung von sich reden. Ein grosser Anteil an Wertschöpfung mit Holz bleibt im waldreichen Kanton Graubünden ungehoben. Drei regionale Sägewerke – ein erstes geht gegen Herbst in Tinizong in den Regelbetrieb – und ein Werk zur Zweitveredelung von Bündner Holz wollen ihn erschliessen.

Ich möchte ergänzen: Würde der Wald nicht bewirtschaftet und ständig manipuliert, wären fast alle mitteleuropäischen Wälder Buchenwälder und damit weniger biologisch vielfältig. Kommen wir zur Frage, was genau die verschiedenen Waldtypen für die Kohlenstoffbindung leisten. Als Laie könnte man meinen, ein Urwald müsse überlegen sein, weil das herumliegende Totholz ihn bindet.

Ein Team von Wissenschaftlern aus dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena ist vor einigen Jahren der Frage nachgegangen, welcher Umgang mit der Ressource Wald unter mitteleuropäischen Verhältnissen die effizienteste Option für den Klimaschutz ist. In ihrer Arbeit vergleichen sie den Nutzen einer nachhaltig bewirtschafteten Waldlandschaft mit dem einer potenziellen Waldwildnis-Landschaft. Sie kamen zum Schluss: Nachhaltig bewirtschafteter Wald hilft mit der Bereitstellung von Holz Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu vermeiden, während nicht bewirtschafteter Wald durch die Speicherung von Kohlenstoff im Ökosystem zwar Emissionen aus fossilen Brennstoffen kompensiert, aber nicht dazu beiträgt, fossile Brennstoffe einzusparen.

Für die Holzproduktion wurden, wie bereits erwähnt, Nadelbäume bevorzugt und die Wälder entsprechend umgebaut. Doch gerade die Fichte als «Brotbaum» der Holzwirtschaft leidet unter den Folgen des Klimawandels wie Trockenheit und Insektenbefall. Es gibt sogar Prognosen, dass in den nächsten zehn Jahren die meisten Nadelbäume in Mitteleuropa verschwinden und die Laubbäume wieder die Oberhand gewinnen werden. Aber auch Buchen und Eichen stehen unter Stress. Wie muss oder sollte der Schweizer beziehungsweise der Europäische Wirtschaftswald angepasst werden?

Waldbau ist immer eine Einschätzung der Zukunft. Bäume müssen lang wachsen, bevor sie geerntet werden können. Ob die Entscheidungen von heute optimal waren, wird sich erst in vielen Jahrzehnten zeigen. Damit der Wald der Zukunft von den Forstleuten von heute in einer klimafitten Zusammensetzung aufgebaut werden kann, laufen zurzeit an 57 Orten in der ganzen Schweiz Feldversuche mit Testpflanzungen von 18 einheimischen Baumarten. Davon sind zwölf Laubbaumarten. Zugleich gilt es aber auch den Bedürfnissen der Holzwirtschaft Rechnung zu tragen. Zum Kernset der untersuchten Arten gehört deshalb auch weiterhin die Fichte – sie wird sich in höheren Lagen wohl weiter gut behaupten können. Hinzu kommen Weisstanne, Lärche, Föhre und Douglasie. Letztere ist eine im 19. Jahrhundert aus Nordamerika eingeführte, trockenheitstolerante und mittlerweile unter unseren Verhältnissen waldbaulich erprobte Nadelbaumart, die heute aber erst 0,3 Prozent des Holzvorrates ausmacht. Diese Art ist aus Sicht der Schweizer Wissenschaft nicht invasiv. Aus holzwirtschaftlicher Perspektive hat sie das Potenzial, eine wichtige Ergänzung zu Fichte und Tanne zu werden.

Die Klimakrise wird von einem dramatischen Artensterben begleitet. Das wirft die Frage auf: Schädigt oder fördert Waldnutzung die Biodiversität im Wald? Die Forstwirtschaft muss für «horizontale Vielfalt» sorgen, unter anderem durch Auflichtung. Wichtig sind aber auch Totholz, Feuchtbiotope, Asthaufen und Steinwälle. | Foto Boys in Bristol Photography © unsplash

Wäre es mittelfristig möglich, beim Bauen stärker auf Laubholz zu setzen?

Im Schweizer Wald stehen heute vor allem Fichten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Bauwesen fast ausschliesslich auf Nadelholz ausgerichtet ist. Es wird daher wohl die häufigste Holzart für den Bau bleiben. Die zweithäufigste Baumart bei uns ist bereits ein Laubbaum: die Buche. Wir werden in Zukunft nicht umhinkommen, Laubhölzer vermehrt konstruktiv einzusetzen – neben der Buche auch Esche oder Edelkastanie. Sie sind Hochleistungswerkstoffe. Das Bewusstsein für ihre Vorzüge entwickelt sich jedoch langsam, unter anderem dank den vermehrt aufkommenden Hochhausprojekten in Holzbauweise und deren Anforderungen. Die Lignum setzt sich aktiv dafür ein, die Verwendung einheimischer Laubhölzer zu fördern, indem sie Grundlagen für deren Anwendung zur Verfügung stellt. Die Tragwerksnorm SIA 265 Holzbau enthält bisher keine Angaben zur Bemessung von verleimten Laubholzprodukten. Die Lignatec-Publikation «Verklebte Laubholzprodukte für den statischen Einsatz», die in Zusammenarbeit mit Schweizer Herstellern, der ETH Zürich, der Empa und der Normenkommission SIA 265 erarbeitet wurde, liefert Festigkeits- und Bemessungswerte für Brettschichtholz aus Buche, Esche und Edelkastanie sowie für Stabschichtholz aus Buche und macht diese Produkte damit für die Praxis anwendbar.

Zum Abschluss unseres Gespräches müssen wir noch einmal auf die Zahlen in der WWF-Studie zurückkommen, da wir der Tragweite der dort beschriebenen Übernutzung der Wälder sonst nicht gerecht werden. 4,3 bis 5 Milliarden Tonnen Holz werden pro Jahr weltweit verbraucht. Als nachhaltig werden 3 Milliarden bei geringem Risiko und maximal 4,2 Tonnen bei hohem Risiko angenommen. Die von Ihnen vorgeschlagene «lokale» Betrachtungsweise wird dem Gesamtproblem also nicht gerecht. Schliesslich wird Holz wie besprochen global gehandelt – sei es nun in Form von Roh- oder Schnittholz, Pellets oder Papier. Preisunterschiede und ein zu hoher und ungleicher Verbrauch führen dazu, dass an verschiedenen Orten mehr Holz entnommen wird, als nachwächst. Selbst wenn man akzeptiert, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Holz in den «entwickelten» Ländern höher ist als der globale Durchschnitt – gerechtfertigt vielleicht dadurch, dass in vielen der «westlichen Länder» auch überdurchschnittlich viel Wald vorhanden ist – geht die Rechnung nicht auf. Nehmen wir wieder das Beispiel Schweiz: Aktuell werden hier pro Jahr 11 Millionen Kubikmeter Holz verbraucht. Wir haben die prognostizierten maximal 8 Millionen Kubikmeter nachhaltiger Ernte besprochen. Also müsste doch der hiesige Verbrauch – selbst wenn man es schaffen würde, die 8 Millionen Kubikmeter pro Jahr zu ernten – um ein Viertel gesenkt werden, um nachhaltig zu sein, oder nicht? Wie so oft wird ein überproportionaler Konsum samt den daraus resultierenden Problemen – verursacht durch die wirtschaftsstarken Länder – auf den globalen Süden abgewälzt. Wer einen steigenden Holzkonsum – beispielsweise für den Holzbau – promotet, ohne zugleich Vorschläge zu machen, wo im Gegenzug Holz eingespart werden kann, ist letztlich Teil des globalen Phänomens der zunehmenden Entwaldung, oder?

Die Festlegung von Nachhaltigkeitskorridoren durch den WWF bei der Bemessung der zulässigen Abschöpfung des Zuwachses ist weltanschaulich geprägt. Man muss sich dieser Beurteilung nicht tel quel anschliessen.

Aber es stimmt: Holz ist und bleibt eine begrenzte Ressource, und es braucht einen verantwortungsvollen Umgang damit. Nur heisst das eben je nach Weltgegend etwas anderes. Für Europa und Amerika bedeutet es aus meiner Sicht vor allem, dass wir für langlebige stoffliche Zwecke wie Bau und Ausbau noch viel mehr aus dem Material herausholen müssen als bisher – bei der Herstellung von Holzprodukten ebenso wie bei ihrer Anwendung. Die Schweiz und Europa dürfen und sollen auf jeden Fall die nachhaltige Ernte, Verarbeitung und Verwendung von Holz stärken. Der freie Handel mit Holz und Holzprodukten lässt den Markt spielen und gleicht Angebot und Nachfrage aus.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023–5

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/magazin