Le bois face au changement climatique

Sans intervention humaine, les forêts d’Europe centrale seraient dominées par les feuillus, à l’exception des hautes altitudes. Le bois de conifères présentant de meilleures propriétés pour leur transformation en matériaux de construction, la sylviculture a inversé ce rapport au fil des siècles. Au lieu des 70 pour cent de forêts de feuillus naturelles, on trouve actuellement 70 pour cent de forêts de conifères. | Photo Filip Zrnzević © unsplash

Dans l’Arc Mag 2023–1, la rédaction explorait le potentiel du bois comme matériau de construction, mettant en avant ses atouts écologiques et constructifs. Référence était aussi faite à l’étude du WWF «Everything From Wood. The Resource of the Future or the Next Crisis?», qui souligne les problèmes liés à l’augmentation de l’utilisation du bois à l’échelle mondiale. Pour approfondir les questions de durabilité et d’économie propres au secteur du bois de construction et à la sylviculture, la rédaction s’est entretenue avec Michael Meuter de Lignum.

Pourriez-vous, en guise d’introduction, nous présenter Lignum: quelle est la mission de votre organisation?

Lignum, Économie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et du bois. Elle représente les intérêts des acteurs de la filière construction en bois – de l’économie forestière aux scieries, de la production de matériaux en bois et dérivés à leur commercialisation, en passant par les constructeurs de bois, les menuisiers et les fabricants de meubles. Lignum poursuit par ailleurs une mission d’information et de mise à disposition de connaissances, entre autres techniques, relatives à la construction en bois et adressées aux architectes, ingénieurs, promoteurs immobiliers et investisseurs. Nous publions le «Bulletin bois», le bulletin «Lignatec» ou encore des documentations techniques à l’image de la «Documentation Lignum protection incendie» ou encore les «Tables pour la construction en bois».

Huit milliards de tonnes de CO2 sont rejetées chaque année dans l’atmosphère par les incendies de forêt. La hausse des températures et les périodes prolongées de faibles précipitations renforcent cette tendance. Une restructuration des forêts peut contribuer à réduire le risque d’incendie. Les monocultures de conifères particulièrement exposées aux incendies doivent être remplacées par des forêts mixtes, notamment parce qu’elles sont vulnérables aux tempêtes et aux parasites et, bien entendu, peu bio diversifiées. | Photo Landon Parenteau © unsplash

Venons-en à l’étude WWF consacrée au bois que nous avons présentée à nos lecteurs en janvier. Elle adopte une perspective globale et affirme qu’il est coupé plus de bois dans les forêts qu’il n’en pousse – tendance à la hausse en vertu de l’augmentation de la population mondiale et de la consommation par habitant. La fondation met donc en garde contre le fait qu’une exploitation accrue du bois n’est pas un moyen de ralentir le processus du changement climatique, mais qu’il l’accroît même en raison de l’augmentation de la déforestation. Vous critiquez l’approche méthodologique de l’étude. Les chiffres ne sont-ils pas exacts?

Le WWF a raison d’appeler à une utilisation responsable des matières premières renouvelables comme le bois. Par nature limité, il convient à l’avenir de mieux l’utiliser en optimisant la cascade des matériaux, en améliorant l’efficacité des processus et aussi en le réutilisant – dans la mesure du possible – selon le principe de circularité. Il est d’autant plus incompréhensible que l’étude ne prenne pas en compte les flux secondaires du matériau recyclé.

Lors de la transformation du bois, environ 40 pour cent de la quantité initiale de bois rond sont des sous-produits: copeaux de sciage, de bois ou de rabotage. Ils sont aussi des matières premières pour les industries des matériaux issus du bois, de la pâte et du papier, ou encore des pellets. Il faut donc en tenir compte lors de l’évaluation du volume exploité et de la consommation de bois, sous peine de faire des erreurs d’appréciation qui pourraient à leur tour conduire à des décisions politiques erronées. La ressource bois n’est pas en danger, comme le suggère le WWF. Son avenir est même prometteur, pour autant que nous en assumions la responsabilité en fonction des différentes régions du monde.

J’ai pourtant lu dans l’étude du WWF que les catégories de bois considérées incluent aussi bien le bois d’énergie que le bois d’industrie – pâte à papier, papier, bois de sciage, produits chimiques et matériaux composites à base de bois. Vous estimez par ailleurs que l’approche du WWF n’est qu’en partie pertinente et plaidez en faveur d’une différenciation régionale à l’échelle de la planète.

Je m’appuie sur l’offre. Le WWF considère la quantité de bois récolté dans le monde, mais pas les flux secondaires lors de sa transformation. Pour répondre à votre question, les auteurs de l’étude eux-mêmes soulignent que les raisons et les quantités de bois utilisées varient beaucoup d’une région à une autre. Les Européens utilisent presque deux fois plus de bois que la moyenne de la population mondiale. Quant aux coupes en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, elles servent majoritairement à produire du bois de chauffe, alors que près de 90 pour cent des coupes en Amérique du Nord et 80 pour cent en Europe sont destinées à des fins industrielles. Les conditions climatiques des zones tempérées et boréales expliquent le vaste couvert forestier en Europe – en Suisse, 31 pour cent de la surface du pays est recouverte de forêts, en Allemagne 30 et même 48 pour cent en Autriche. Richesse en bois aidant, l’Europe a développé un grand savoir-faire dans la transformation et l’exploitation du bois.

L’Europe n’a pas seulement le droit, mais aussi le devoir, en vertu de l’impératif de gestion de la nature, de tirer le meilleur parti possible de cette ressource sur une base durable, afin de lutter contre le problème climatique. Par sa propension à fixer le carbone atmosphérique mais aussi à remplacer les matériaux à forte consommation d’énergie et à forte émission de gaz à effet de serre – économisant ainsi les émissions des dits matériaux –, le bois peut contribuer de manière significative à résoudre ce problème dans le secteur de la construction. Les excédents régionaux peuvent et doivent être utilisés ailleurs, à condition que les frais de transport soient raisonnables.

Dans de nombreux endroits, la forêt est régénérée en plantant davantage de feuillus, car ils résistent mieux à la chaleur. Mais les conifères plus résistants à la chaleur pourraient également être favorisés: pins noirs, sapins de Bornmüller, cèdres de l’Atlas et du Liban. | Photo Ashley Diane Worsham © unsplash

Quelle est la position de Lignum face au thème du bois de chauffe et de cuisine? Il est répandu dans le monde entier et a bénéficié d’un soutien financier dans l’UE. En Suisse, 40 pour cent de la récolte de bois est utilisée pour la production d’énergie. Cette pratique est considérée comme un moteur du changement climatique et doit être réduite. À ceci s’ajoute le fait que de plus en plus de bois massif est déchiqueté pour servir de combustible.

L’énergie produite avec le bois est un complément utile à l’utilisation matérielle du bois, qui ne devrait toutefois être compris que dans le sens d’une utilisation en cascade des matières. Il ne faudrait en principe brûler que du bois qui ne peut pas être scié et qui ne peut donc pas, entre autres exemples, être employé pour la construction, comme par exemple les branches et les cimes d’arbres provenant de la récolte du bois, ou les résidus produits par l’entretien du paysage. Comme nous l’avons déjà mentionné, les étapes de la transformation du bois génèrent des coproduits tels que la sciure ou les copeaux, dont l’utilisation à des fins énergétiques est tout à fait justifiée.

L’énergie renouvelable produite à l’aide de bois remplace les combustibles fossiles et réduit ainsi les émissions de carbone d’origine fossile. Le CO2 produit par la combustion du bois correspond à la quantité qui a été stockée dans la forêt sous forme de biomasse. Quant au carbone, il est continuellement réabsorbé dans la forêt grâce au renouvellement du bois.

Des journalistes d’investigation dévoilent régulièrement que du bois massif est transformé en combustible. En Roumanie, en Amérique du Sud ou en Asie – pour ne citer que quelques exemples connus – de grandes quantités de bois sont en outre abattues illégalement et exportées vers l’Europe, la Chine et les États-Unis.

Avec le Règlement sur le bois de l’Union européenne datant de 2013, l’UE a mis en place un ensemble de règles visant à protéger le marché intérieur contre le bois illégal. Le RBUE stipule que tout acteur qui met pour la première fois des produits en bois sur le marché de l’UE doit prouver que l’origine de sa marchandise est légale. La Suisse, avec l’introduction en 2012 d’une obligation de déclaration pour le bois et les produits en bois, poursuit une autre voie. Celle-ci exige que le consommateur soit informé de l’espèce de bois et de son origine géographique lors de l’achat de produits en bois. En 2022, l’adoption de l’ordonnance sur le commerce du bois, propre à la Suisse, a permis d’effacer les différences qui existaient avec le RBUE. Au cœur de l’OCBo se trouve un nouveau devoir de diligence pour les acteurs qui mettent du bois et ses produits dérivés sur le marché pour la première fois: ils doivent pouvoir prouver qu’ils ont systématiquement évalué les risques d’une provenance illégale, et que ces derniers ont été réduits à un niveau négligeable le cas échéant. L’OCBo s’applique également aux importations en provenance de l’UE, qui est de loin notre principal partenaire commercial.

L’Europe et la Suisse font tout leur possible pour se protéger du bois illégal. L’UE vient d’ailleurs de légiférer en la matière avec le règlement sur la déforestation de l’Union européenne entré en vigueur le 29 juin dernier. Il vise à garantir que certaines marchandises commercialisées dans l’UE – l’huile de palme, le bœuf, le soja, le café, le cacao, le caoutchouc ainsi que le bois et ses produits dérivés – ne contribuent plus à la déforestation et à la dégradation des forêts dans l’UE et ailleurs. Le RDUE remplacera le RBUE à moyen terme.

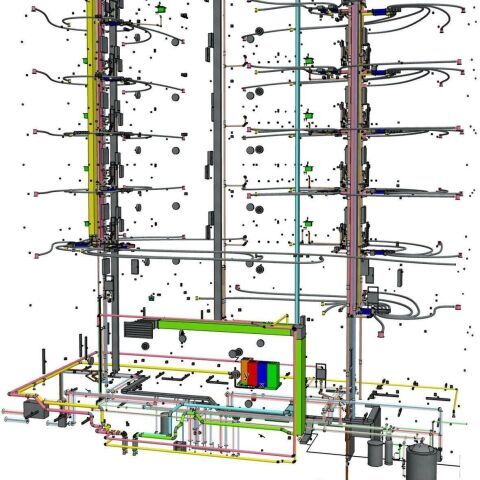

Couper, transformer et utiliser le bois localement est très judicieux sur le plan écologique. Mais en Suisse, les scieries ne sont souvent pas situées là où se trouve la forêt. Dans le cadre de resurses2025, le groupe Uffer a construit une nouvelle usine à Tinizong. Jusqu’à 70 000 mètres cubes de bois y seront transformés chaque année. Deux autres scieries suivront dans les Grisons. | Visualisation © Uffer AG

Le WWF estime à 30 pour cent la part des arbres coupés sans contrôle et de manière illégale. Dans quelle mesure les standards définis peuvent-ils être contrôlés ou appliqués?

Le label FSC donne une orientation au consommateur au niveau international, mais qui reste malheureusement partielle. Tout ce qu’il désigne n’est pas forcément compatible avec notre conception de la durabilité. Cela dépend beaucoup de la région du monde concernée. Les maîtres d’ouvrage et les consommateurs dans les magasins de bricolage peuvent eux aussi faire attention à l’origine du bois. Le label Bois Suisse garanti quant à lui un bois issu d’une production durable.

Qu’entend-on exactement – en fonction de standards suisses – par gestion durable d’une forêt? Qui définit cela et qui contrôle le respect des lois ou des normes mises en place?

La loi fédérale sur les forêts stipule que «les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties.» Cette loi stricte et exemplaire au niveau international vise à préserver la forêt dans sa superficie et sa répartition spatiale, à la protéger en tant que communauté de vie proche de la nature et à veiller à ce qu’elle puisse remplir ses fonctions, notamment de protection, de bien-être et d’exploitation. Elle entend également préserver et promouvoir l’économie forestière. Les coupes à blanc et autres formes d’exploitation du bois générant des effets similaires à ceux des coupes à blanc sont expressément interdites. Chaque canton dispose de sa propre loi – accordée à la loi fédérale – qu’ils appliquent par l’intermédiaire de leurs services forestiers. La loi fédérale sur les forêts s’inscrit naturellement dans le cadre juridique global de notre pays, de la protection de l’environnement au droit du travail. En d’autres termes, l’ensemble de l’État de droit suisse se porte garant de la durabilité de la forêt.

Nous entendons souvent dire que la coupe de bois en Suisse ne représente que la moitié de ce que les forêts sont en mesure de produire. La structure végétale de la majorité d’entre elles en font des forêts d’exploitation qui servent depuis des siècles à la production de bois; les espèces et la taille des plantes et des animaux ont été régulées, les marais ont été drainés sur de grandes surfaces et des voies de communication ont été aménagées. Les forêts vierges n’existent plus qu’en de rares endroits. Elles ne représentent que 0,2 pour cent de toutes les forêts en Europe, bien en-deçà de la moyenne mondiale de 14,4 pour cent. Alors que la biodiversité s’appauvrit à l’heure actuelle rapidement, peut-on encore avec bonne conscience encourager une exploitation forestière plus importante – en Suisse et dans le monde? Ne devrions-nous pas, au contraire, établir davantage de forêts vierges afin de ralentir la disparition des espèces?

On estime la croissance annuelle de la forêt suisse à environ 10 millions de mètres cubes; quant à la récolte annuelle de bois, elle est évaluée depuis plusieurs années à 5 millions de mètres cubes. Le secteur du bois et la Confédération estiment qu’une récolte de 8 millions de mètres cubes serait écologiquement justifiable. Une exploitation du bois suisse de cet ordre de grandeur serait réalisable sans pour autant contrevenir ni au principe de durabilité, ni aux objectifs en termes de biodiversité. Si l’on considère la forme d’économie forestière qui caractérise l’Europe centrale, c’est le contraire qui prévaut. Il ne s’agit pas de plantations uniformes. C’est plutôt leur gestion qui, au cours de l’histoire, a augmenté la biodiversité dans les forêts. Le quatrième inventaire forestier national (2009 – 2017) révèle que la forêt suisse est relativement proche de la nature: la diversité des essences et des structures a augmenté par rapport aux inventaires précédents, tout comme la quantité de bois mort. Aujourd’hui, six pour cent de la surface forestière en Suisse ne sont pas entretenus. D’ici 2030, dix pour cent des forêts sont amenés à devenir des réserves. C’est à mes yeux un ordre de grandeur raisonnable. Nous ne devons pas non plus oublier que la société a besoin d’une exploitation accrue du bois si elle prend au sérieux le passage d’une économie durable vers une bio-économie.

Environ un tiers de la surface du canton des Grisons est constitué de forêts. Or, à l’heure actuelle, très peu de bois est transformé sur place. 90 pour cent de la récolte de bois quitte les frontières du canton sans avoir été transformé et plus de 70 pour cent partent directement dans les pays voisins. Avec les nouvelles scieries, la transformation devrait à l’avenir se faire localement. | Photo © Uffer AG

Comment accroître la récolte en Suisse?

L’économie forestière suisse connaît des problèmes structurels, notamment en raison de l’extrême morcellement de la propriété forestière. À cela s’ajoute l’évolution à la baisse du prix des grumes pendant de longues années, alors que la production de bois ne couvrait plus les coûts. De nos jours, l’exploitation de la forêt est encore déficitaire. L’évolution positive des dernières années s’explique principalement par la diminution des pertes financières liées à la gestion des forêts. De 33 francs par hectare en 2022, elles sont passées à 16 en 2022, grâce à l’augmentation du produit moyen de la vente de bois.

Le changement climatique aussi a des conséquences qui engendrent des coûts supplémentaires. La hausse actuelle du prix des grumes est donc une bonne nouvelle pour la forêt et pour l’utilisation accrue à laquelle nous aspirons depuis longtemps.

Mais l’industrie suisse du bois, en qualité d’acheteur de bois brut, doit à nouveau croître après une longue période de recul. Le nombre de scieries a continuellement diminué au cours des dernières décennies. Les capacités actuelles ne permettent de produire qu’environ 30 pour cent des besoins en produits de construction en bois, malgré une forte mutation structurelle pour une performance accrue. Les 70 pour cent restants sont donc importés via des réseaux commerciaux internationaux bien rodés. Cela permet d’assurer à tout moment l’approvisionnement du marché en produits de construction en bois, même en cas d’augmentation rapide des besoins. Néanmoins, une relance de la transformation du bois dans le pays – qui suppose bien entendu des investissements dans des installations et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée – est nécessaire.

Observe-t-on des signes avant-coureurs d’une évolution allant dans cette direction?

Les deux exemples suivants permettent de dire que c’est le cas. Tschopp Holzindustrie construit une nouvelle scierie à Buttisholz, dans le canton de Lucerne, destinée à la production de panneaux trois plis pour la construction en bois – un produit central du secteur qui est actuellement importé à plus de 90 pour cent. Et dans le canton des Grisons, à Savognin, l’entreprise Uffer Holzindustrie fait parler d’elle avec son projet resurses2025 qui promeut la transformation régionale du bois. Une grande partie de la valeur à tirer du bois reste inexploitée dans le canton des Grisons, pourtant riche en forêts. Trois scieries régionales – la première sera mise en service à Tinizong vers l’automne – et une usine dédiée à la deuxième transformation du bois grison tentent de mettre à profit cet état de fait.

Et j’ajouterais que si la forêt n’était pas gérée et manipulée en permanence, presque toutes les forêts d’Europe centrale seraient des hêtraies, et seraient donc moins diversifiées sur le plan biologique. Venons-en au rapport qu’entretiennent les différents types de forêts avec la conservation du carbone. Un observateur naïf serait tenté de croire qu’une forêt vierge est plus intéressante de ce point de vue, en raison de la quantité de bois mort plus importante.

Il y a quelques années, une équipe de biogéochimistes de l’Institut Max Planck de Iéna a cherché à identifier la meilleure manière de gérer les ressources forestières en Europe centrale en termes de protection du climat. En comparant les avantages d’un paysage forestier géré de manière durable avec ceux d’un paysage forestier sauvage, ils sont arrivés à la conclusion suivante: gérée de manière durable, la forêt contribue à éviter les émissions provenant des combustibles fossiles en fournissant du bois, tandis que la forêt délaissée, si elle compense aussi les émissions provenant des combustibles fossiles en stockant du carbone dans l’écosystème, ne contribue pas pour autant à économiser les combustibles fossiles.

Comme nous l’évoquions, les conifères ont été privilégiés pour la production de bois et les forêts ont été transformées en conséquence. Mais c’est justement l’épicéa, «arbre-roi» de la filière bois, qui souffre des conséquences du changement climatique, comme la sécheresse et les attaques d’insectes. Certaines prévisions redoutent la disparition de la plupart des conifères et une domination des feuillus en Europe centrale au cours des dix prochaines années. Mais les hêtres et les chênes sont également soumis au stress. Comment la forêt exploitée suisse, respectivement européenne, doit-elle ou devrait-elle être adaptée?

La sylviculture est une histoire d’anticipation. Les arbres ont besoin de longues années avant de pouvoir être récoltés. Dans plusieurs décennies, on saura si les décisions prises aujourd’hui étaient les bonnes. Pour aider les forestiers à développer la forêt de demain adaptée aux contingences climatiques, des plantations tests de 18 essences indigènes sont en cours sur 57 sites répartis dans toute la Suisse. Douze essences sont des feuillus, mais il faut aussi tenir compte des besoins de l’industrie du bois. L’épicéa fait donc toujours partie des essences testées et devrait continuer à bien s’imposer en altitude. S’y ajoutent le sapin blanc, le mélèze, le pin et le Douglas. Cette dernière essence de conifère a été importée d’Amérique du Nord au XIXème siècle. En plus de tolérer la sécheresse, elle est depuis longtemps établie dans notre contexte sylvicole et n’est pas considérée comme invasive. Pour autant, le Douglas ne représente aujourd’hui que 0,3 pour cent du volume de bois. Du point de vue de l’économie du bois, cette essence aurait le potentiel pour devenir un complément important de l’épicéa et du sapin.

La crise climatique s’accompagne d’une disparition dramatique des espèces. Cela soulève la question suivante: l’exploitation forestière nuit-elle ou favorise-t-elle la biodiversité en forêt? La sylviculture doit veiller à la «diversité horizontale», notamment en éclaircissant les forêts. Mais le bois mort, les biotopes humides, les tas de branches et les murs de pierres sont également importants. | Photo Boys in Bristol Photography © unsplash

Serait-il à moyen terme envisageable de miser davantage sur le bois de feuillus dans la construction?

La forêt suisse est aujourd’hui essentiellement constituée d’épicéas. Ceci explique le fait que le secteur de la construction axe ses activités sur les conifères. Ceci nous pousse à dire que l’épicéa restera probablement l’essence la plus utilisée pour la construction. À la deuxième place on trouve le hêtre, un feuillu. L’utilisation accrue de feuillus pour la construction dans le futur ne fait pas de doute – citons, en plus du hêtre, le frêne ou le châtaignier. Ces trois essences fournissent des matériaux très performants. Nous en prenons lentement conscience, notamment grâce à la multiplication de projets d’immeubles en bois et des exigences qui les accompagnent. Lignum s’engage activement à promouvoir l’utilisation de feuillus indigènes en mettant à disposition des bases pratiques pour leur application. La norme sur les structures porteuses SIA 265 – Construction en bois ne contient jusqu’à présent aucune information sur le dimensionnement des produits en bois feuillus collés. La publication Lignatec «Bois de feuillus collé à usage structurel», élaborée en collaboration avec des fabricants suisses, l’EPF de Zurich, l’Empa et la commission normative SIA 265, fournit des valeurs de résistance et de dimensionnement pour le bois lamellé-collé en hêtre, frêne et châtaignier noble, ainsi que pour le bois tasseaux-collés en hêtre, rendant possible l’utilisation de ces produits.

J’aimerais, pour conclure notre entretien, revenir sur les chiffres avancés par l’étude du WWF. Nous fermerions sans quoi les yeux sur l’ampleur de la surexploitation des forêts qui y est décrite. Entre 4,3 et 5 milliards de tonnes de bois sont consommées chaque année dans le monde. Le seuil d’exploitation durable est quant à lui évalué à 3 milliards pour un risque faible, et à 4,2 tonnes pour un risque élevé. L’approche «locale» que vous proposez ne tient pas compte de l’ensemble du problème. À cela s’ajoute le fait que le bois fait l’objet d’un commerce mondial, que ce soit sous forme de bois brut ou de sciages, de pellets ou de papier. Les différences de prix et une consommation excessive et inégale font qu’en différents endroits, on coupe plus de bois qu’il n’en pousse. Même si l’on accepte que la consommation de bois par habitant dans les pays «développés» est plus élevée que la moyenne mondiale – ce qui se justifie peut-être par le fait que de nombreux «pays occidentaux» disposent également d’une quantité de forêts supérieure à la moyenne – le calcul ne tient pas la route. Prenons à nouveau l’exemple de la Suisse: à l’heure actuelle, on y consomme 11 millions de mètres cubes de bois chaque année. Nous avons évoqué les 8 millions de mètres cubes maximum prévus pour une récolte locale durable. En toute logique, même si l’on parvenait à récolter ces 8 millions de mètres cubes par an, la consommation suisse devrait être réduite d’un quart pour être durable, n’est-ce pas? Comme c’est souvent le cas, une consommation disproportionnée et les problèmes qui en résultent – et dont les pays économiquement forts sont responsables – sont reportés sur le Sud global. Celui qui fait la promotion d’une consommation croissante de bois – par exemple dans le secteur de la construction en bois – sans faire en même temps de propositions sur les possibilités d’économie du bois en contrepartie, contribue finalement à l’avancée de la déforestation à l’échelle mondiale, qu’en pensez-vous?La définition du WWF de corridors de durabilité lors de l’évaluation de la part exploitée raisonnable de la croissance repose sur une vision mondiale. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à ce jugement tel quel.

La définition du WWF de corridors de durabilité lors de l’évaluation de la part exploitée raisonnable de la croissance repose sur une vision mondiale. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à ce jugement tel quel.

Mais il est juste de souligner le fait que le bois est et sera à l’avenir une ressource limitée nécessitant une utilisation responsable. Un fait qui a pourtant des implications différentes en fonction des régions du monde. Pour l’Europe et l’Amérique, cela implique à mon avis surtout une utilisation plus efficace de ce matériau pour des applications matérielles durables telles que la construction – tant au niveau de la fabrication des produits en bois que de leur consommation. La Suisse, et plus largement l’Europe, peuvent et ont le devoir de renforcer la récolte, la transformation et l’utilisation durables du bois. Le marché, quant à lui, joue et équilibre offre et demande en vertu du principe de libre commerce du bois et de ses produits dérivés.

Première publication dans l'Arc Mag 2023–5

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/magazine