La vérité constructive de Valentin Deschenaux

Basé dans le bourg de Fribourg, l’architecte Valentin Deschenaux a accueilli le rédacteur Arc Mag Valentin Oppliger dans ses nouveaux locaux pour lui parler de sa vision de l’architecture et lui présenter deux de ses réalisations un peu plus en détail: une maison située en zone calme ainsi que deux habitations collectives implantées non loin du centre-ville de Fribourg. Deux projets aux enjeux bien différents, mais toujours avec une même ambition: celle de concevoir des espaces habitables durables et de qualités, tout en développant des systèmes constructifs logiques inspirés du lieu dans lequel s’inscrivent ses projets.

Valentin Deschenaux, appuyé contre l’un des contreforts de ses habitations collectives à Villars-sur-Glâne. | Photo: Julien Chavaillaz

À 35 ans, tu as déjà réalisé une dizaine de projets dans différents contextes géographiques. Peux-tu nous expliquer ton amour pour l’architecture?

Je suis né dans le monde de la construction. Mon père était maçon et entrepreneur de la construction, il a donc beaucoup construit. Étant petit, je me retrouvais souvent sur les chantiers, notamment durant la phase de gros œuvre. J’ai même passé quelques-unes de mes vacances scolaires à ferrailler des dalles et à monter des murs. J’ai découvert ce monde très jeune et cela m’a ensuite intéressé. Mais à 14 ans, je voulais devenir comptable, simplement car j’aimais bien les mathématiques. Mes parents ont pensé que le métier d’architecte me conviendrait mieux, ils m’ont donc suggéré de faire un stage dans un bureau, et cela m’a beaucoup plu. Paradoxalement, mon père se plaignait parfois des architectes, qui selon lui n’avaient pas assez d’expérience en construction. Mais puisque je connaissais déjà un peu la vie du chantier, il a pensé que je ferais partie de ces architectes ayant une réelle sensibilité pour la construction. J’ai donc commencé par faire un apprentissage de dessinateur en bâtiment, puis j’ai étudié l’architecture à la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg. En débutant mes études, j’ai rapidement remarqué que je n’avais pas eu tout à fait la bonne vision de ce métier. Auparavant, je ne voyais que le côté pragmatique de la construction, je voulais dessiner des plans, les signer et ensuite construire. J’ai découvert une tout autre approche du métier à la Haute école.Après mes études, j’ai été engagé chez Schneider & Schneider Architekten à Aarau où j’ai eu l’occasion de travailler sur des projets de grandes échelles et d’apprendre le travail en équipe. Je me suis assez vite rendu compte que l’échelle des projets et du bureau ne me correspondait pas vraiment, j’avais besoin de plus petit. J’ai ensuite trouvé une place de chef de projet chez Daniele Marques à Lucerne où j’ai travaillé sur des projets à échelle plus humaine, et où je pouvais avoir une relation directe avec Daniele. Après une année et demie à Lucerne, nous avons décidé, avec ma compagne de l’époque, d’ouvrir notre bureau d’architectes à Fribourg. Nous avions la possibilité de réaliser une petite transformation en Valais. C’était l’occasion, il fallait se lancer! En 2019, nous nous sommes finalement séparés.

Avais-tu as ce moment-là un leitmotiv, ou une idée claire de l’architecture que tu voulais produire?

Non, je me suis lancé sans réelle volonté architecturale, avec uniquement mon expérience personnelle. En revanche, mon architecture est toujours inspirée du contexte, du lieu, de l’architecture vernaculaire et de l’histoire de la construction locale. J’accorde également beaucoup d’importance à la relation avec la maîtrise d’ouvrage et les artisan·e·s. Le ou la client·e nous mandate, en ayant une volonté de construire une maison pour sa famille, de densifier une parcelle pour du rendement, ou de transformer un vieux mayen qui lui est cher par exemple. Notre travail est d’analyser le lieu et le contexte et de trouver un fil rouge, une idée. Ensuite, nous travaillons main dans la main avec le ou la client·e autour de cette idée forte, tout au long du processus de projet et de construction. Par exemple, dans notre dernière réalisation, une maison située dans le village de Vuissens, dans la campagne fribourgeoise, les clients ont voulu ajouter une fenêtre pendant la construction, car ils craignaient qu’un espace intérieur soit trop sombre. Nous avons donc modifié les plans de coffrage quelques jours avant de bétonner afin d’ajouter cette fenêtre. C’est ce genre de chose qui m’anime, ces discussions incessantes, ces compromis, et ces décisions prises en commun qui font l’histoire et la richesse d’un projet. Nous travaillons également beaucoup avec la lumière du jour et la topographie. Les êtres humains vivent avec le soleil et sa courbe influence notre réflexion lors du développement du projet. Ensuite, nous projetons les espaces intérieurs en nous basant sur des principes simples. Comment doit-on se sentir dans chaque pièce? Où avons-nous besoin de plus de lumière naturelle et où devons-nous créer des espaces plus intimistes? Ce sont ce genre de réflexions qui nous mènent à un projet abouti.

La maison à Vuissens, terminée en 2022, est implantée dans un environnement rural. Le programme au complet étant englobé dans une coque en béton, les alentours de la maison restent vierges. | Photo: Rory Gardiner

Au-delà de ces réflexions constructives, tes constructions sont tout de même toutes extrêmement esthétiques.

Je pense que cela vient du fait que nous travaillons beaucoup avec des matériaux bruts. Ceux-ci vieillissent beaucoup mieux que les matériaux synthétiques. On pourra par exemple toujours huiler une fenêtre en chêne qui a des coulures ou même la poncer. Et le béton est beaucoup plus beau quand il vieillit, il vit avec les saisons et la météo. Un terme qui pourrait un peu résumer notre architecture est «la vérité constructive». Nous construisons selon un lieu, un besoin, et une envie, en utilisant des matériaux simples et le moins transformés possible. Finalement, nous cherchons des raisons logiques et pragmatiques. Nous essayons de ne pas multiplier les couches ni de cacher les choses. Je souhaite que l’architecture de mes constructions puisse être comprise par les passant·e·s, je ne veux pas leur mentir.

Le béton est très présent dans tes constructions. C’est un matériau aimé de beaucoup d’architectes. Mais beaucoup de personnes, non-architectes, on une vision presque négative de ce matériau, il·elle·s le trouvent souvent triste. Finalement, nous construisons aussi pour ces gens-là, quel est ton regard sur cette problématique?

Il est vrai qu’il y a des problèmes avec le béton, mais ce ne sont souvent que des préjugés. Dans l’esprit de beaucoup de monde, il représente les bunkers et la guerre. Je pense que c’est aussi une question de génération. Personnellement, je n’utilise pas le béton comme élément provocateur, mais comme matériau minéral structurel et pérenne. Il existe évidemment d’autres solutions minérales, mais elles sont souvent plus onéreuses et difficiles à mettre en œuvre. La pierre massive, par exemple, est extrêmement chère, alors même qu’il peut s’agir d’un matériau local, comme la molasse en Ville de Fribourg. Aujourd’hui, beaucoup de constructions – certaines en béton – sont emballées de plastique, même sous le bâtiment, dans la terre. On y ajoute même une ventilation contrôlée, pour laquelle il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres et après on leur donne un label et des subventions pour les féliciter. Cela ne va pas dans la bonne direction. On va droit dans le mur!

À l’intérieur de la maison à Vuissens, des marches permettent de suivre la topographie du terrain extérieur. Une brique ciment a été utilisée pour la structure porteuse. Chaque dimension a été calculée de manière à pouvoir toujours utiliser des briques entières. | Photo: Rory Gardiner

Tu as construit dans différents environnements, en campagne, en ville, et même en montagne. Tu dis que le contexte est très important dans ton architecture. Quel est ton regard sur les zones calmes situées en campagnes? Comment ces endroits doivent-ils évoluer architecturalement?

C’est une bonne question. J’ai moi-même grandi dans une zone calme et je vis depuis plusieurs années en ville. Auparavant, la qualité de vie dans les campagnes était élevée, les quartiers étaient vivants notamment grâce aux commerces de proximité, aux écoles, aux bureaux de poste, etc. C’est en tout cas les souvenirs que j’ai de mon enfance passée à Rue, plus petite ville d’Europe. Il est clair qu’au niveau écologique, ces zones ne sont pas efficaces. Mais elles existent et on ne peut pas en faire abstraction. À Vuissens, par exemple, il ne se passe pas grand-chose. Mais auparavant, il y avait aussi plus de paysan·ne·s qui vivaient et cultivaient ces terres. Aujourd’hui, les exploitations agricoles sont plus grosses et les agriculteur·rice·s sont moins nombreux·ses. Il·elle·s occupent donc une moins grande proportion d’habitations des zones rurales qu’avant. Cela génère des zones moins vivantes avec une certaine partie de la population résidant en campagne, mais travaillant en ville.

Ce phénomène existe principalement dans les régions rurales proches des espaces urbains métropolitains. Mais il y a aussi des régions entières en montagne qui se dépeuplent presque complètement.

Gion Caminada a essayé de faire évoluer les choses dans le bon sens, lui qui vit dans le petit village reculé de Vrin dans les Grisons. Il a beaucoup construit dans son village et se bat pour y conserver de la vie. Mais on voit bien que c’est difficile, car le village est très éloigné des villes. Je trouve cela vraiment dommage.C’est aussi parfois difficile à cause d’un manque de volonté politique. Par exemple, nous avons comme projet de construire une douzaine de logements pour un client dans un petit village situé à dix minutes en voiture de Fribourg, à Chésopelloz. Nous avons travaillé plus d’une année sur l’avant-projet ainsi que sur la mise à l’enquête. Soudainement le canton de Fribourg a décidé de sortir le terrain de la zone à bâtir au moment où nous déposions le dossier de mise à l’enquête. Parallèlement, nous avons un projet de transformation en ville de Fribourg avec un bâtiment des années 1960 qui pourrait facilement accueillir trois ou quatre niveaux de plus. Il y a dix ans, la loi nous autorisait à surélever le bâtiment de deux étages et aujourd’hui on ne peut le surélever que d’un étage. Nous nous retrouvons donc dans des situations paradoxales, si l’on dé-zone des terrains en zone péri-urbaine, nous devrions pouvoir les récupérer ailleurs, en ville par exemple, mais ce n’est même pas le cas. Nous devons densifier!

Bien qu’englobée dans le volume de la coque en béton, la terrasse du rez-de-chaussée en double hauteur de la maison à Vuissens offre des vues magnifiques dégagées sur le paysage. | Photo: Rory Gardiner

J’aimerais aborder deux de tes projets un peu plus en détail. Tout d’abord, prenons la maison à Vuissens que tu as terminée en 2022. L’une de ses particularités est sa coque en béton qui semble apporter de la privacité aux habitant·e·s. Peut-on pour autant la comparer aux haies de maisons types souvent critiquées?

Non, la limite de la parcelle n’est pas la coque. Je ne supporte pas les parcellaires marqués, nous essayons toujours de nous affranchir de ces limites dans nos projets. Ici, la coque en béton vient englober le programme au complet. Dans une maison traditionnelle, il y a la maison, le garage, la terrasse et le perron d’entrée, qui sont souvent traités comme plusieurs surfaces et volumes différentes. Ici, nous avons pris le parti d’englober tous ces éléments dans une coque, que le programme soit chaud ou froid. Autour de celle-ci, le terrain reste vierge, comme il l’était avant que la maison ne soit là. La coque permet également d’introduire des jeux de lumière grâce à des ouvertures qui génèrent des ambiances différentes. Par exemple, une faille entre la maison et la partie couverte du garage créée un appel depuis l’extérieur, et évite le sentiment d’entrer dans un parking sombre. Grâce à ceci, on obtient une vraie séquence d’entrée. À l’intérieur, on se rend compte que la maison suit la topographie du terrain qui est en pente. Au fur et à mesure que l’on se déplace de la porte d’entrée située au nord jusque vers la terrasse au sud, on descend progressivement grâce à quelques marches. La topographie, le soleil et l’environnement ont donné les lignes directrices de ce projet.

J’ai pourtant l’impression qu’il y a un réel travail graphique dans la position et les proportions des différentes ouvertures des façades.

Mon but premier, en pratiquant mon métier d’architecte n’est pas de faire quelque chose de beau. Mais, comme je l’ai déjà dit, de créer des espaces habitables, fonctionnels, et agréables. Nos projets sont clairement réfléchis depuis l’intérieur. Les ouvertures se trouvent à tel emplacement, car elles génèrent une vue particulière à cet endroit ou amènent une lumière parfaite au bon moment de la journée. Évidemment, nous pouvons ensuite ajuster un peu les proportions et les emplacements pour la façade, mais ce n’est pas ce qui prédomine dans notre réflexion. L’esthétisme extérieur découle de la logique intérieure.

En 2021, tu as terminé la construction de deux habitations collectives à Villars-sur-Glâne. Peux-tu nous expliquer comment est né ce projet?

À la base, le client nous a contactés pour simplement rénover la toiture d’un immeuble d’habitation des années 1960. En analysant un peu la parcelle, nous avons remarqué qu’il était possible de construire un nouveau bâtiment à côté de l’existant. Le maître d’ouvrage a trouvé l’idée bonne, car cela lui permettait de garder les locataires dans l’ancien bâtiment pendant la construction du nouveau projet. L’assainissement de l’ancien bâtiment pourrait alors se faire plus tard. Sur la parcelle voisine se trouvait un bâtiment identique et construit en même temps que celui de notre client. Nous avons donc contacté le propriétaire de celui-ci et lui avons proposé de faire la même chose, c’est-à-dire de construire un nouveau bâtiment à côté du sien. C’était évidemment intéressant pour lui financièrement et il a ainsi accepté. C’est comme cela que l’on s’est retrouvé à construire deux nouveaux bâtiments de logements collectifs identiques sur deux parcelles différentes avec deux maîtres d’ouvrage privés.

À Villars-sur-Glâne, Valentin Deschenaux a construit deux immeubles identiques de six appartements chacun. Situés non loin du centre-ville de Fribourg, ils jouissent tout de même d’une situation calme et verdoyante. | Photo: Rasmus Norlander

Ce qui me frappe dans ce projet, c’est que tu as réussi à amener une réelle qualité architecturale alors que ce qui prime souvent dans ce genre de constructions est le rendement financier, contrairement à la construction de maisons individuelles par exemple.

Notre ambition est de ne pas sacrifier la qualité architecturale à l’aune du rendement, mais de tenir les deux ensemble. Ces bâtiments ont aussi été construits pour générer un rendement. Mais il est vrai que cette double-ambition est parfois mal comprise à cause d’idées préconçues. Il faut faire l’effort de discuter avec les gérances et les banques qui donnent souvent des «conseils» typologiques sans réflexion. Je voulais par exemple que le dernier étage ait une hauteur sous plafond plus grande. Au début, cela faisait un peu peur, le maître d’ouvrage était contre. Lui voyait cela comme une plus-value financière et moi comme une plus-value spatiale. Ce sont parfois de longues discussions et finalement une solution est toujours trouvée. Par exemple, cette grande hauteur nous a permis de ne pas avoir de sorties en toiture pour la technique de l’ascenseur et donc d’économiser un peu d’argent. La logique architecturale et structurelle peut aussi permettre des économies.

Et de temps en temps, les maîtres d’ouvrage doivent aussi être prêts à accorder un budget pour des améliorations architecturales.

Que ce soit pour un immeuble à rendement ou pour une habitation individuelle, nous accordons la même importance à la qualité des appartements. Tout le monde a le droit de vivre dans des espaces de qualité. Je trouve catastrophique de devoir construire des immeubles ultra-aseptisés à cause du rendement. Il est vrai que les détails sont un peu plus chers dans notre cas, mais il faut comparer ce qui est comparable; un immeuble conçu par un architecte dans le but de créer des espaces de vie agréables n’a rien à voir avec une construction d’un promoteur immobilier qui construit avec une entreprise totale par exemple.

À l’intérieur des immeubles collectifs de Villars-sur-Glâne, même la cage d’escalier commune pourrait être perçue comme un espace habitable. Le plafond en bois ainsi que la lampe suspendue donnent tout de suite l’impression de se trouver chez soi. | Photo: Rasmus Norlander

Cela ne conduit-il pas à ce que les architectes aient la réputation auprès des maîtres d’ouvrage d’être trop chers?

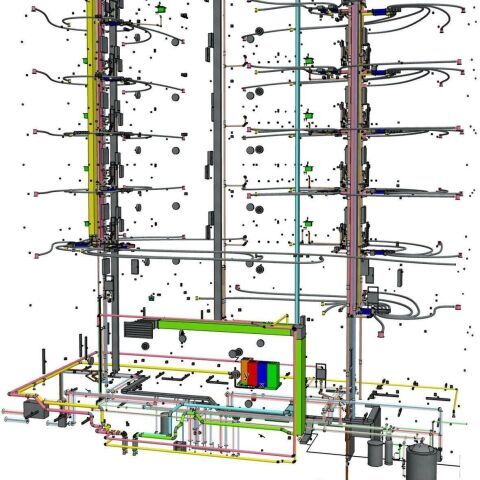

Nos réflexions d’architectes nous permettent aussi d’économiser de l’argent pour pouvoir en mettre un peu plus là où c’est important. Par exemple, nous essayons de construire de manière compacte, de faire des espaces justes et de ne pas les surdimensionner. À Villars-sur-Glâne, il fallait faire un parking, mais nous ne voulions pas construire d’étage sous-terrain qui aurait coûté cher. Le parking se trouve simplement au rez-de-chaussée et nous avons trouvé une solution pour l’intégrer au projet. De plus, nous n’avons pas réalisé de radier, mais avons simplement posé des pavés sur le terrain. Nous avons donc économisé 170 mètres carrés de radier en béton, mais ça, personne ne le voit. Ce sont ce genre de réflexions qui mènent finalement à l’aboutissement de projets cohérents répondant aux problématiques contextuelles de base, tout en offrant une qualité digne à nos lieux de vie.

Première publication dans l'Arc Mag 2024–2. Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine