Valentin Deschenaux strebt nach konstruktiver Ehrlichkeit

Valentin Deschenaux hat Arc Mag Redaktor Valentin Oppliger in seinem neuen Büro in der Altstadt von Freiburg empfangen, um über seine Haltung als Architekt zu sprechen. Das Interview kreiste exemplarisch um zwei Projekte: ein Haus im ländlichen Raum und zwei Mehrfamilienhäuser in der Nähe von Freiburg. Valentin Deschenaux zeigte auf, wie der jeweilige Kontext die Entwürfe beeinflusst hat. Zugleich machte er deutlich, welche Ansprüche er an die Architektur stellt, über die spezifischen Anforderungen des Ortes hinaus. Er möchte mit jedem Projekt nachhaltige und qualitativ hochwertige Wohnräume schaffen.

Valentin Deschenaux lehnt am Strebepfeiler eines Mehrfamilienhauses, das er in Villars-sur-Glâne gebaut hat. | Foto: Julien Chavaillaz

Mit 35 Jahren hast du bereits ein Dutzend Gebäude in verschiedenen Kontexten realisiert. Woher stammt deine Liebe zur Architektur?

Ich wurde in die Welt des Bauens hineingeboren. Mein Vater war Maurer und Bauunternehmer. Als Kind war ich oft auf Baustellen, vor allem während der Rohbauphase. Ich habe einige Schulferien damit verbracht, Bewehrungsstahl zu positionieren und Wände hochzuziehen. Ich fand das faszinierend und diese Begeisterung hält bis heute an. Mit 14 Jahren wollte ich jedoch Buchhalter werden, weil ich Mathematik mochte. Meine Eltern waren aber der Meinung, dass der Beruf des Architekten besser zu mir passen würde. Also schlugen sie mir vor, ein Praktikum in einem Architekturbüro zu machen. Das gefiel mir sehr gut. Mein Vater motzte zwar gelegentlich über Architekt*innen, weil sie seiner Meinung nach nicht genug Ahnung von Handwerk und Konstruktion hatten. Da ich aber bereits mit den Arbeiten auf der Baustelle vertraut war, war er überzeugt, dass ich zu den wenigen Architekt*innen gehören würde, die vernünftige Details entwerfen. Ich absolvierte zunächst eine Lehre als Bauzeichner und studierte dann Architektur an der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg. Als ich mit dem Studium begann, merkte ich schnell, dass ich eine falsche Vorstellung von diesem Beruf hatte. Über meinen Vater hatte ich auschliesslich eine pragmatische Herangehensweise an das Bauen kennengelernt. Ich hatte entsprechend ebenfalls eine rationale Vorstellung, wollte zackig Pläne zeichnen und danach rasch bauen. Ich lernte jedoch an der Hochschule eine ganz andere Herangehensweise an den Beruf kennen. Nach meinem Studium wurde ich bei Schneider & Schneider Architekten in Aarau angestellt, wo ich Gelegenheit hatte, an Grossprojekten und im Team zu arbeiten. Ich merkte schnell, dass die Grösse der Projekte und des Büros nicht wirklich zu mir passte. Ich brauchte etwas Kleineres. Ich fand eine Stelle als Projektleiter bei Daniele Marques in Luzern, wo ich an Projekten in kleinerem Umfang arbeitete und direkt mit Daniele zusammenarbeiten konnte. Nach eineinhalb Jahren in Luzern beschlossen meine damalige Lebensgefährtin und ich, ein Architekturbüro in Freiburg zu eröffnen. Wir hatten die Möglichkeit, einen kleinen Umbau im Wallis zu realisieren. Das war die Gelegenheit. Wir mussten es einfach wagen! Im Jahr 2019 trennten sich jedoch unsere Wege.

Hattest du zu diesem Zeitpunkt eine klare Vorstellung, welche Architektur du machen wolltest?

Nein, ich habe ganz ohne architektonischen Anspruch angefangen und einfach aus meiner persönlichen Erfahrung geschöpft. Meine Bauten sind stets vom Kontext, der lokalen Architektur, aber auch von Beispielen der Baugeschichte inspiriert. Ich lege zudem grossen Wert auf gute Beziehungen zu den Bauherrschaften und den Handwerker*innen. Die Kund*innen beauftragen uns mit dem Wunsch, ein Haus für ihre Familien zu bauen, eine Parzelle aus Renditegründen zu verdichten oder ein altes Maiensäss umzubauen, das ihm oder ihr am Herzen liegt. Unsere Aufgabe ist es, den jeweiligen Ort zu analysieren und eine starke Leitidee zu finden. An diesen roten Faden werden dann alle Entscheidungen während des Projekt- und Bauprozesses geknüpft. Bei unserem letzten Projekt, einem Haus im Dorf Vuissens auf dem Freiburger Land, wollten die Kunden beispielsweise während des Baus ein zusätzliches Fenster einbauen, da sie befürchteten, dass ein Innenraum zu dunkel sein könnte. Also änderten wir die Schalungspläne einige Tage vor dem Betonieren ab, um es hinzuzufügen. Solche Dingen treiben mich an. Diskussionen, Kompromisse und gemeinsame Entscheidungen bereichern meine Projekte. Wir arbeiten viel mit dem Tageslicht und der Topografie. Menschen leben mit der Sonne und ihr Verlauf beeinflusst die Disposition der Räume und Öffnungen unserer Entwürfe entscheidend. Anschliessend entwerfen wir die Innenräume. Wir fragen uns: Wie soll sich jeder Raum anfühlen? Wo brauchen wir wie viel natürliches Licht? Wo sollte man Rückzugsmöglichkeiten anbieten? Diese Art von Überlegungen führt zu einem erfolgreichen Projekt.

Beim 2022 fertiggestellten Haus in Vuissens wurden konsequent alle Programme innerhalb eines Betonumschlages organisiert und damit die Freiflächen in ihrem offenen landwirtschaftlichen Charakter erhalten. | Foto: Rory Gardiner

Alle deine Bauten wirken äusserst ästhetisch. Zugleich aber sehr nahbar.

Ich denke, das liegt daran, dass wir viel natürlichen Materialien arbeiten. Sie altern viel besser als synthetische. Ein Eichenfenster beispielsweise kann man ölen oder abschleifen. Und Beton wird schöner, wenn er altert; er lebt mit den Jahreszeiten und dem Wetter. Ein Begriff, der unsere Architektur zusammenfassen kann, ist «konstruktive Ehrlichkeit». Wir bauen Orte weiter, reagieren auf Bedürfnisse und möchten Freude bereiten. Dazu nutzen wir einfache Materialien, die wir ganz praktisch in der Logik ihrer Eigenschaften verwenden. Wir vermeiden es, sie unnötig zu schichten, um so wenig wie nur möglich zu verbergen. Ich möchte, dass meine Bauten von jeder Person verstanden werden und keine Erklärungen nötig sind.

Beton ist in deinen Häusern sehr präsent. Die Vorliebe für dieses Material teilst du mit vielen anderen Architekt*innen. Doch in der breiten Bevölkerung wird Beton wenig geschätzt, als kalt und trist empfunden. Zudem steht Beton derzeit wegen des hohen Energieaufwandes bei seiner Herstellung in der Kritik.

Es stimmt, dass es Probleme bezüglich Beton gibt, vieles sind aber nur Vorurteile. Viele Menschen assoziieren ihn mit Bunkern und Krieg. Ich denke jedoch, dass diese Wahrnehmung im Wandel ist; es ist auch eine Frage der Generation. Ich persönlich empfinde Beton nicht als provokativ. Ich schätze ihn als Material, da er strukturell vielseitig und langlebig ist. Natürlich gibt es alternative mineralische Lösungen mit einem besseren klimatischen Fussabdruck. Aber diese sind meist kostenintensiv und schwieriger zu verarbeiten. Naturstein zum Beispiel ist extrem teuer, obwohl er fast überall lokal vorhanden ist, wie die Molasse hier in Freiburg. Heute werden viele Bauten – manche aus Beton – mit Plastik verpackt – über und unter der Erde. Und man stattet Gebäude mit kontrollierten Lüftungen aus und verbietet den Bewohner*innen, die Fenster zu öffnen. Dafür vergibt man Label und erhält Subventionen. Das ist der falsche Weg. Wir fahren die Architektur damit gegen die Wand!

Die Räume des Hauses in Vuissens folgen der leicht abfallenden Topografie des Geländes. Für die Tragstruktur wurden Zementziegel eingesetzt und diese so dimensioniert, dass immer ganze Ziegelsteine verwendet werden konnten. | Foto: Rory Gardiner

Du hast in verschiedenen Kontexten gebaut, in der Stadt, auf dem Land und in den Bergen. Du sagst, dass der Ort sehr wichtig sei für deine Architektur. Sprechen wir zuerst über den ländlichen Raum: Wie kann man ihn architektonisch entwickeln?

Das ist eine gute Frage. Ich selbst bin in einer ruhigen Gegend aufgewachsen und lebe seit einigen Jahren in der Stadt. Früher war die Lebensqualität auf dem Land hoch, die Wohngebiete waren lebendig und es gab viele Geschäfte, Schulen, Postämter und vieles mehr. Das sind jedenfalls die Erinnerungen, die ich an meine Kindheit in Rue, der kleinsten Stadt Europas habe. Es ist klar, dass diese Zonen aus ökologischer Sicht nicht effizient sind. Aber sie existieren und man soll sie nicht übergehen. Früher gab es mehr Bäuer*innen, die auf dem Land lebten und es bewirtschafteten. Heute sind die Agrarbetriebe grösser. Die meisten Menschen, die aktuell in ländlichen Gegenden leben, pendeln zum Arbeiten in die Stadt.

Dieser Prozess ist vor allem bei den ländlichen Regionen im Gang, die nah an den Metropolitanräumen liegen. Es gibt aber auch ganze Landstriche in den Bergen, die sich fast vollständig entleeren.

Gion Caminada versucht Projekte zu entwickeln, um der Entwicklung von «alpinen Brachen» entgegenzusteuern. Er lebt und arbeitet im kleinen, abgelegenen Vrin in Graubünden. Er hat dort viel gebaut und kämpft dafür, das Leben im Dorf zu erhalten. Aber es ist fast aussichtslos, wenn der Ort weit von der nächsten Stadt entfernt liegt. Ich finde es sehr schade, wenn Dörfer komplett aussterben. Manchmal fehlt auch der politische Wille. Wir hatten ein Projekt für ein Dutzend Wohnungen in einem kleinen Dorf in Chésopelloz – zehn Fahrminuten von Freiburg entfernt. Wir haben über ein Jahr lang am Vorprojekt und der Baueingabe gearbeitet. Just in dem Moment, als wir das Baueingabedossier einreichten, beschloss der Kanton Freiburg, das Grundstück aus der Bauzone herauszunehmen. Gleichzeitig hatten wir in der Stadt Freiburg ein Umbauprojekt für ein Gebäude aus den 1960er-Jahren, das problemlos um drei oder vier Etagen hätte aufgestockt werden können. Vor zehn Jahren wären noch zwei zusätzliche Geschosse möglich gewesen. Heute darf man nur mehr um ein Stockwerk erhöhen. Die Situation ist paradox: Um den Sprawl zu stoppen, macht es Sinn, auf dem Land möglichst wenig neue Gebäude zuzulassen. Bei einer wachsenden Bevölkerung muss es dann aber parallel möglich sein, in den Städten zu verdichten!

Die Terrasse des Hauses in Vuissens wird von einer perforierten Betonhülle umspannt, die das gesamte Gebäude umhüllt. Dadurch entsteht ein hybrider, doppelgeschossiger Aussenraum mit der Qualität einer Loggia und grossartigen Ausblicken. | Foto: Rory Gardiner

Ich möchte auf zwei deiner Projekte ausführlicher eingehen. Als erstes auf das Haus in Vuissens, das 2022 fertiggestellt wurde. Es hat eine Art Hülle aus Beton. Soll sie den Bewohner*innen Schutz und damit Geborgenheit geben, so wie man es von Hecken aus Einfamilienhausquartieren kennt?

Ich mag keine harten Parzellengrenzen. Statt Zäunen, Mauern und Hecken wollen wir, dass der Raum frei um die Häuser herumfliessen kann. Daher haben wir bei diesem Projekt auch alle Elemente, die für gewöhnlich ein Einfamilienhaus umzingeln, in das Volumen hineingelegt: Garage, Terrasse und die Treppe am Eingang werden vom betonierten Umschlag eingefasst. Drumherum bleibt das Gelände unberührt, so wie es war, bevor das Haus errichtet wurde. Mit den Öffnungen können wir zwischen «Schale» und «Kern» ein vielfältiges Lichtspiel schaffen, das wechselnde Stimmungen erzeugt. Wir haben eine Lücke zwischen dem Wohnbereich und dem überdachten Stellplatz geschaffen. Dadurch wird vermieden, dass man sich wie in einem dunklen Parkhaus fühlt. Weil man das Haus von dort betritt, ist zugleich eine schöne Eingangssequenz entstanden. Innen orientiert sich das Haus an der Topografie des leicht abfallenden Geländes, indem es eine sanfte Kaskade von gestaffelten Fussbodenniveaus hat. Wenn man sich vom Eingang im Norden bis zur Terrasse im Süden bewegt, folgt man also dem Geländeverlauf. Die Topografie, der Sonnenverlauf und der Kontext gaben die Richtung für dieses Projekt vor.

Deine Fassaden wirken kompositorisch durchgearbeitet; die Positionen und die Proportionen der Öffnungen ergeben stimmige Gesamtbilder.

Ich sehe es nicht als die Hauptaufgabe von Architekt*innen an, etwas «Schönes» zu erschaffen. Ich möchte – wie bereits erwähnt – allem voran gut bewohnbare, funktionale und angenehme Räume hervorbringen. Darum entwickeln wir unsere Projekte von innen heraus. Öffnungen sollen gute Aussichten bieten oder zu bestimmten Tageszeiten das Licht auf ideale Weise hineinbringen. Natürlich passen wir die Proportionen und Lage der Öffnungen meist noch ein wenig an, aber das Fassadenbild hat für uns keine Priorität.

2021 hast du den Bau von zwei interessanten Mehrfamilienhäusern in Villars-sur-Glâne abgeschlossen. Kannst du erklären, wie dieses Projekt entstanden ist?

Anfänglich kontaktierte uns der Kunde und wollt lediglich das Dach eines Wohnhauses aus den 1960er-Jahren erneuern lassen. Als wir das Grundstück analysierten, stellten wir fest, dass es möglich war, ein weiteres Gebäude neben dem bestehenden zu errichten. Die Bauherrschaft fand die Idee gut, da es so möglich war, die Mieter*innen während des Baus des neuen Projekts im alten Gebäude wohnen zu lassen. Die Sanierung des alten Gebäudes konnte somit zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Auf dem Nachbargrundstück befand sich ein identisches Gebäude, das zur selben Zeit wie jenes unseres Kunden gebaut worden war. Wir setzten uns mit den Besitzern in Verbindung und schlugen vor, dort dasselbe zu tun: Ein zweites Gebäude neben dem bestehenden zu errichten. Das war für sie finanziell natürlich sehr interessant und so stimmten sie zu. So kam es, dass zwei identische Mehrfamilienhäuser auf zwei benachbarten Grundstücken von zwei privaten Bauherrschaften errichtet wurden.

In Villars-sur-Glâne hat Valentin Deschenaux zwei identische Gebäude mit je sechs Wohnungen gebaut. Sie liegen unweit des Stadtzentrums von Freiburg, aber dennoch in einer ruhigen und grünen Lage. | Foto: Rasmus Norlander

Vieles in der Architektur wird dem Streben nach maximalen Gewinnen unterworfen. Du schaffst es dennoch, eine hohe architektonische Qualität zu erreichen.

Gebäude werden stets auch aus einem monetären Interesse heraus gebaut. Wir versuchen – wenn immer möglich – die architektonische Qualität nicht dem Gewinnstreben zu opfern, sondern beides miteinander in Einklang zu bringen. Man muss sich die Mühe machen, mit den Besitzer*innen und Banken zu diskutieren, die oft unreflektierte «Ratschläge» zur Typologie geben. Ich habe bei den Häusern in Villars-sur-Glâne vorgeschlagen, dem obersten Stockwerk jeweils mehr Raumhöhe zu geben. Am Anfang war der Bauherr dagegen. Er befürchtete einen finanziellen Zusatzaufwand. Ich versuchte, ihm den räumlichen Mehrwert aufzuzeigen. Durch die Raumhöhe konnten wir auf Dachausgänge für die Aufzugstechnik verzichten und so an einer anderen Stelle ein wenig Geld sparen. Man muss bereit sein, zu diskutieren. Fast immer kann man eine gemeinsame Lösung finden, wenn man ausdauernd argumentiert.

Ab und an müssen die Bauherrschaften aber bereit sein, für Verbesserungen auch ein Budget bereitzustellen.

Unabhängig davon, ob es sich um ein Renditeobjekt oder ein Einfamilienhaus handelt, legen wir den gleichen Wert auf die Qualität der Wohnungen. Jeder hat das Recht, in hochwertigen Räumen zu leben. Ich finde es katastrophal, wenn der Gewinnmaximierung wegen banale Gebäude errichtet werden. Es stimmt, dass die Details unserer Bauten etwas teurer sind als bei anderen. Aber man darf auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich kostet ein Haus etwas mehr, wenn es ein Architekt mit dem Ziel entworfen hat, angenehme Lebensräume zu schaffen, verglichen mit den Projekten von Bauunternehmern, die vielleicht noch mit Totalunternehmern gemacht wurden und bei denen es nur um einen glatten Ablauf des Bauprozesses und maximalen Gewinn geht.

Bei den Mehrfamilienhäusern in Villars-sur-Glâne haben die Treppenhäuser die Anmutung von Wohnräumen. Die Holzdecke sowie die Pendelleuchte sorgen dafür, dass man sich «zu Hause» fühlt. | Foto: Rasmus Norlander

Führt das nicht dazu, dass Architekt*innen mittelfristig bei Bauherren in den Ruf kommen, teurer oder zu teuer zu sein?

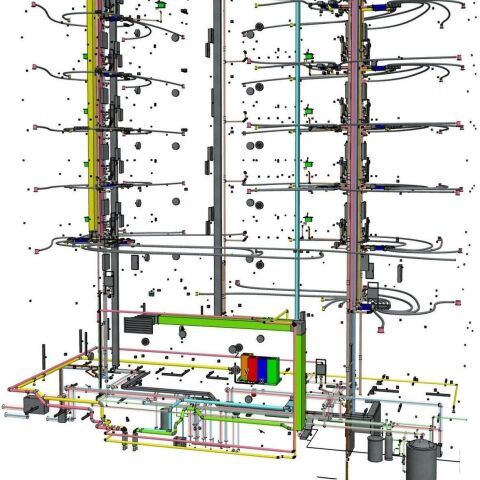

Mitunter haben wir – wie bereits erwähnt – Ideen, wo man sparen kann, damit wir dort, wo es wichtig ist, etwas mehr ausgeben können. Zum Beispiel versuchen wir, kompakt zu bauen und die Räume nicht überzudimensionieren. In Villars-sur-Glâne sollten Garagen entstehen. Wir wollten jedoch keine Tiefgarage bauen, da dies sehr teuer gewesen wäre. Also wurde im Erdgeschoss eine Einstellhalle angeordnet. Statt einen Boden zu betonieren, wurde er einfach gepflastert. Mit diesem Move haben wir eine 170 Quadratmeter grosse Betonplatte eingespart und man nimmt das nicht mal wahr. Es sind derartige Überlegungen, die letztendlich zu kohärenten Projekten führen, die den kontextuellen Problemen gerecht werden und gleichzeitig unseren Lebensräumen eine würdige Qualität verleihen.

Das Interview wurde für Arc Mag 2024–2 produziert. Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/magazin