Neubau Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde

8135 Langnau am Albis,

Schweiz

Veröffentlicht am 30. September 2020

Scheibler & Villard

Teilnahme am Swiss Arc Award 2021

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

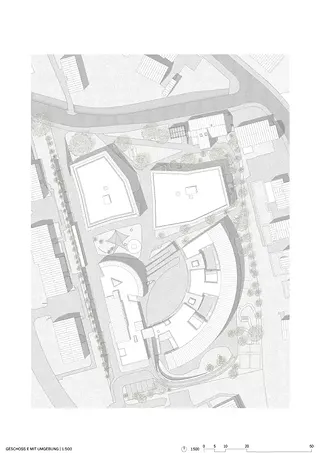

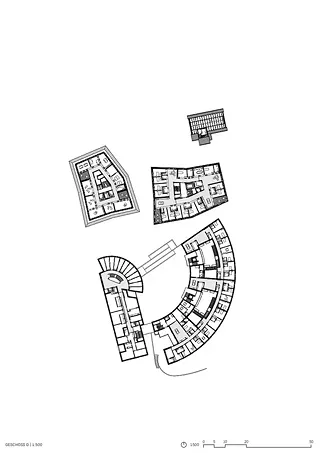

Die Anlage der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde bestehend aus zwei Gebäuden aus den 1990er-Jahren wurde mit zwei Neubauten ergänzt. Ein mittig angelegter Weg führt quer durch die Anlage, an den Zugängen aller Gebäude vorbei und das Ensemble bildet so ein Quartier.

Ausgangslage

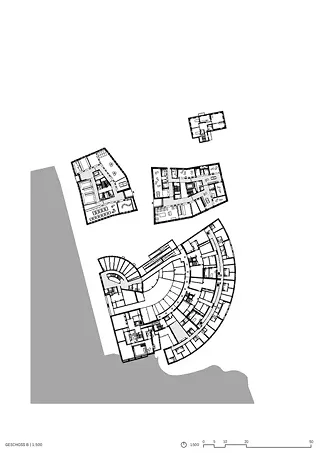

Die Tanne Schweizerische Stiftung für Taubblinde hat Anfang 2015 einen Studienauftrag im selektiven Verfahren zur Erweiterung des Kompetenzzentrums ausgeschrieben. Die Stiftung baut ihre bestehende Anlage von «Max Baumann & Georges J. Frey Architekten BSA/SIA» aus dem Jahr 1990 um und ergänzt sie mit zwei Neubauten. Es entstanden ein Wohnhaus mit vier Wohngruppen für Kinder, einer integrativen Kindertagesstätte für Klein- und Vorschulkinder mit und ohne sonderpädagogische Bedürfnisse und ein Schul-, und Betriebsgebäude mit öffentlichem Kaffee und Therapieräumen.

Entwurfsidee

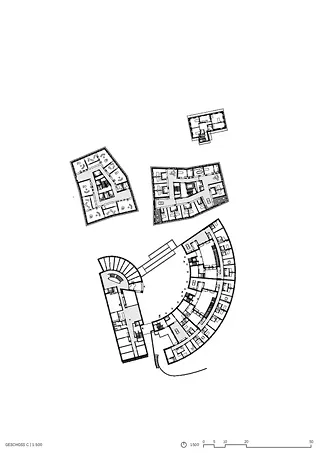

Die beiden neuen Baukörper sind in ihrer Grundfläche und Geometrie sehr ähnlich, unterscheiden sich aber in ihrer Nutzung, ihrem Ausdruck, ihrer Ausrichtung und der Schnittfigur. Das öffentlichere Schul- & Betriebsgebäude (SBG) liegt näher an der Strasse, während das privatere Wohnhaus (WG2) zurückversetzt und näher beim bestehenden Wohngebäude (WG1) liegt. Die beiden Neubauten sind in Ihrer Dimension etwas grösser als die umliegenden Gebäude der Nachbarschaft, jedoch deutlich kompakter als der bestehende Backsteinbau. Die Neubauten vermitteln zwischen der Dorfstruktur und dem grossen Bestandsgebäude und binden dieses dadurch besser in seine Umgebung ein. Es entsteht kein unvermittelter Massstabs-Sprung zwischen Umgebung und Anlage, sondern eine lokale Vergrösserung der städtebaulichen Körnung. Durch die Setzung von zwei Gebäuden entsteht eine offene und durchlässige Situation mit einem zentralen «Dorfplatz».

Das Bilden und Abbilden der Lebensfelder ist ein zentrales Anliegen des Projektes. Die Anlage funktioniert wie ein Quartier, in dem es verschiedene private und öffentliche Nutzungen gibt. Die Gebäude sind jeweils von einer Hauptnutzung geprägt und man bewegt sich zwischen den Gebäuden im Aussenraum. Die Aussenräume werden somit zu Begegnungszonen und das Quartier Tanne wird zu einem belebten Ort.

Projektierung

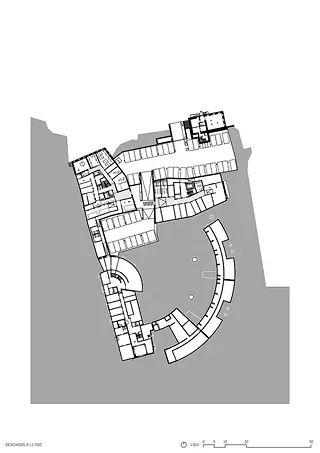

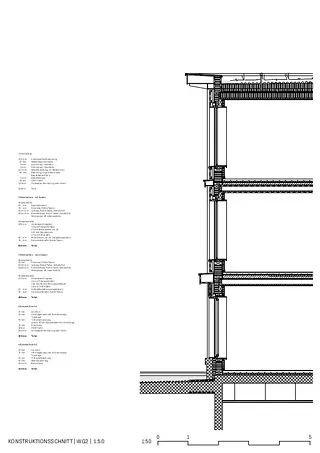

Die statische Struktur der zwei Gebäude zeichnet sich durch einen zentralen Kern in Ortbeton und seitlich angebauten Holzvolumen über drei Geschosse aus. Konstruktion und Materialisierung bilden eine kohärente, hybride Gemeinschaft. Dabei steht einerseits das Zusammenspiel der Materialien und andererseits die kontrastreiche Wahrnehmung im Vordergrund.

Der Rohbau besteht aus massiven Kernbereichen in Beton und davorgestellten Zimmer-Schichten in Holzelementbauweise. Diese primäre konstruktive Gliederung bestimmt gleichzeitig die Materialisierung. In den offenen, fliessenden Bereichen wie Wohnen, Erschliessung usw. werden mineralische Materialien verwendet. Die Zimmer sind dann jeweils in Holz konzipiert.

Der Materialkontrast, welcher auf verschiedenste Weise erfahren werden kann, ist von höchster Bedeutung. Dabei spielt sowohl die Haptik als auch die Oberflächentemperatur und der Geruch der verschiedenen Materialien eine Rolle. Dieser Grundsatz beeinflusst die Personenorientierung bereits in der Grundstruktur.

Je nach Nutzung werden unterschiedliche Oberflächen-Qualitäten in den Vordergrund gestellt. Die Treppenhäuser werden jeweils in Sichtbeton belassen. Sie leben sowohl vom Hell-Dunkel-Kontrast zwischen Boden und Wand, als auch von der direkten Materialität.

Besonderheiten

Eine der grossen Herausforderungen beim Material- und Farbkonzept liegt darin, dass die Gebäude von Personen mit unterschiedlichsten Hör- und Sehfähigkeiten und unterschiedlichsten physischen Möglichkeiten bewohnt und belebt werden. Das Spektrum reicht vom Personal mit normaler Hör- und Sehkraft bis hin zu KlientInnen, welche vollständig taub, blind und mehrfach körperlich behindert sind.

Die Orientierung innerhalb der Gebäude wird zu einem wesentlichen Parameter für die Wahl der Materialien und die Art der Gestaltung. Wichtig ist, dass möglichst viele verschiedene Sinne angesprochen werden können, um möglichst allen Personen Anhaltspunkte zur Orientierung zu bieten. Die optisch wahrnehmbaren Gestaltungsmittel reichen dabei nicht aus. Begriffe wie Haptik, Materialität und Geruch erhalten in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung.

Um nicht Gefahr zu laufen, dass das Resultat ein Sammelsurium an Materialien und Farben wird, welches vor lauter Orientierungspunkten zur Orientierungslosigkeit führt, ist es wichtig, ein Vokabular zu erarbeiten, das innerhalb einer Sprache funktioniert. Dieses Vokabular muss so klein als möglich und gleichzeitig so gross wie notwendig sein – Vielfalt ohne Beliebigkeit.

Wenn Optik, Haptik und Geruch je als Dialekte gelten, dann überlagern wir diese und gelangen so zu einer Tanne-eigenen Gebäudesprache. Je nach Ort werden die Dialekte unterschiedlich stark akzentuiert.