Umbau Theaterstrasse

8001 Zürich,

Schweiz

Veröffentlicht am 08. April 2025

jessenvollenweider architektur ag

Teilnahme am Swiss Arc Award 2025

Projektdaten

Basisdaten

Gebäudedaten nach SIA 416

Beschreibung

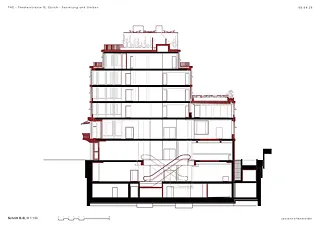

Ein leiser Eingriff

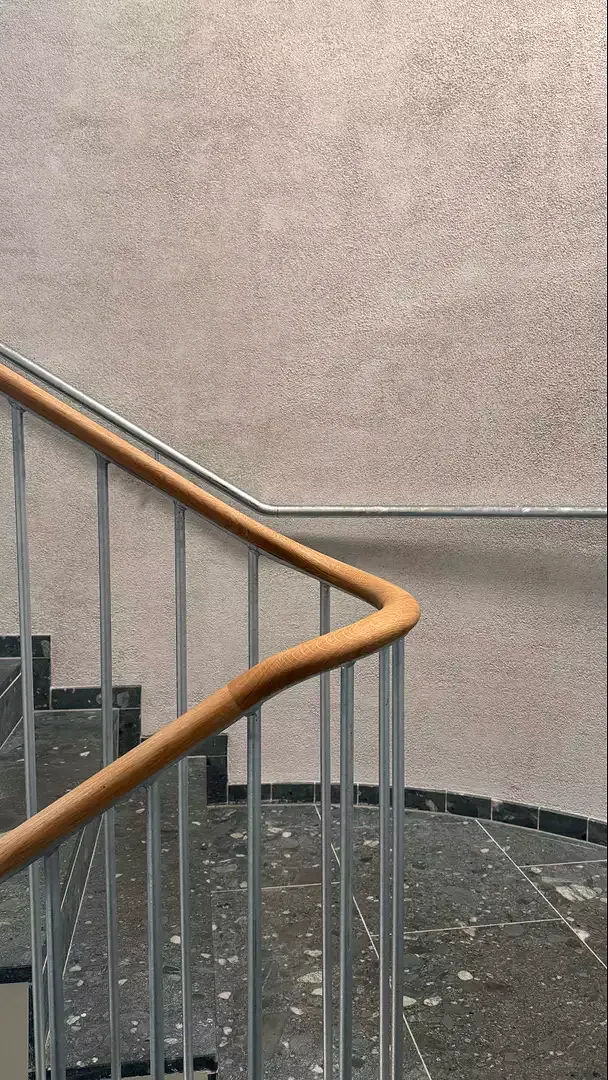

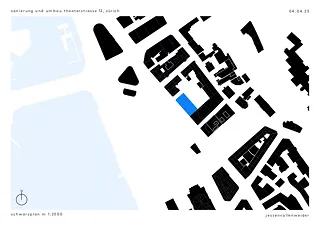

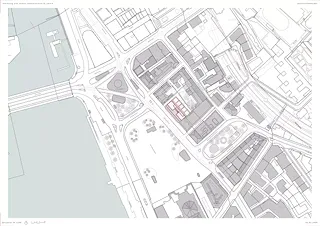

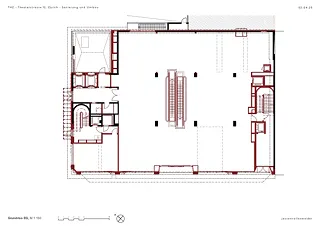

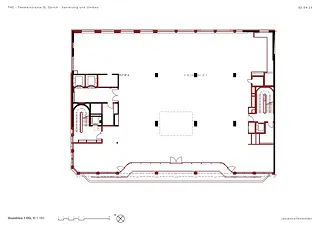

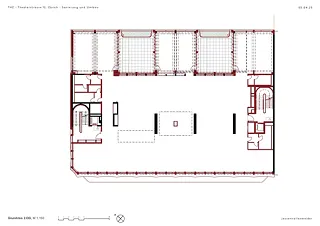

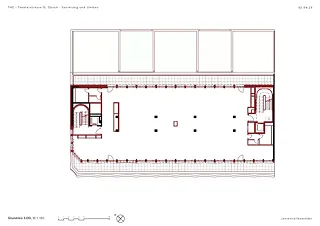

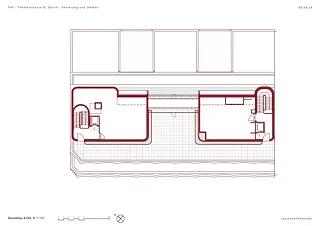

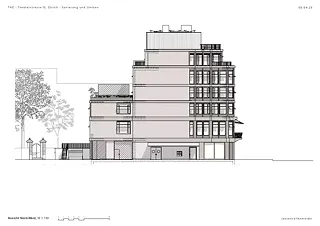

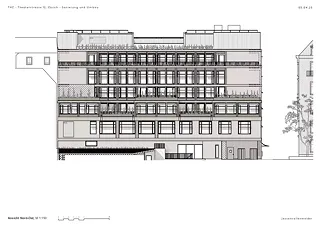

Identität und Flexibilität – zwei scheinbar gegensätzliche Pole, deren spannungsvolles Verhältnis das Wesen des Geschäftshauses an der Theaterstrasse 12 bestimmt. Das Projekt transformiert einen Bau aus den 1970er-Jahren zu einem zeitgemässen, stadträumlich verankerten Gebäude, das mit präzisen Eingriffen auf Bestehendem aufbaut – strukturell, gestalterisch und konzeptionell. Die bestehende Tragstruktur blieb erhalten. Ihre Weiterentwicklung erfolgte nicht aus Nostalgie, sondern als bewusster Akt der Ressourcenschonung – ein Gerüst, das zur Grundlage einer neuen architektonischen Sprache wurde. So wurde die Substanz nicht nur bewahrt, sondern gestärkt – ökologisch wie atmosphärisch. Die neue Fassadengestaltung reagiert mit feiner Differenzierung auf ihre städtische Umgebung: Zur Platzseite hin öffnet sich das Gebäude mit einer weichen Geste in der Ausgestaltung der Fassade in Richtung Sechseläutenplatz, greift dabei die Bewegung des Ortes auf und verweist zugleich auf die historische Bellevuefront. Die Hoffassade entwickelt sich terrassiert nach innen, verzahnt sich mit einem neu formulierten Gartenraum und schafft grüne Rückzugsorte inmitten der Dichte der Stadt. Der Baukörper ist um 45 Grad zum Bellevue abgeschrägt – ein leiser, aber wirkungsvoller Eingriff, der die Präsenz im Stadtraum stärkt. Diese neue Kante gibt dem Haus eine klare Orientierung und verankert es kraftvoll im Gefüge der Stadt. Die vertikale Gliederung der Fassade und die gezielte Materialwahl – Aluminium, Ortbeton, Kunststein – schlagen eine Brücke zur Baukultur des Zürichsees. Es entsteht ein Bild von Leichtigkeit, das zugleich Struktur und Tiefe besitzt. Die vorgeschlagene Fassadenfigur zum Platz hin entwickelt eine ausgeprägte horizontale Geste. Eine weitgespannte Terrasse im ersten Obergeschoss, ergänzt durch eine dreiachsige Loggia, erweitert den Stadtraum nach innen. Dieses Spiel aus Öffnung und Massivität wird durch ein rhythmisches Wechselspiel vertikaler Kräfte gehalten. Betonstützen in jeder zweiten Achse bilden ein primäres Raster, gegossen mit Gesimsen aus Ortbeton. An ihren Knotenpunkten scheinen sie sich zu weiten oder weich zu fliessen – eine feine Plastizität, die dem massiven Gerüst eine fast textile Qualität verleiht. Zwischen diesen Achsen interpretiert ein filigranes System aus Aluminiumpfeilern das ursprüngliche Stützenraster neu.

Im Zusammenspiel mit den neuen Fensteranlagen erinnert diese Tektonik an die luftige Eleganz der Seeuferbauten Hans Hofmanns, insbesondere an dessen Projekt für Alusuisse an der Feldeggstrasse von 1956. Die Brüstungsfelder aus grünem Naturstein setzen dazu einen materialhaften Kontrast – als Besonderheiten emplativer Widerpart zum offenen Fassadenbild. Auch funktional reagiert das Gebäude auf Anforderungen der Gegenwart. Die Nachhaltigkeit im Erhalt der Konstruktion ist nicht nur ein ökologischer Wert, sondern ein konzeptueller. Fassadenbegrünung, flexible Grundrisse und ein zweites ergänzendes Treppenhaus schaffen die Voraussetzung für langfristige Nutzungsvielfalt. Ursprünglich war eine zentrale Erschliessungsfigur geplant – ein dynamisches Raumkontinuum aus Rolltreppen, Wendeltreppe und Lift, verbunden durch eine kleeblattförmige Deckenöffnung. Diese räumliche Skulptur hätte Retail, Gastronomie und Büroflächen atmosphärisch miteinander verknüpft. Obwohl dieser Entwurf nicht umgesetzt wurde, bleibt die Idee im räumlichen Denken des Hauses spürbar: Offenheit, Durchlässigkeit, Begegnung. Die Bauherrschaft hat massgeblich dazu beigetragen, gestalterische und nachhaltige Ziele zusammenzuführen. Entstanden ist ein Gebäude, das nicht laut auftritt, sondern leise überzeugt – mit Respekt für den Ort, mit einem Blick nach vorn. Es bewahrt, was war und schafft Raum für das, was kommen kann.

Das Projekt von jessenvollenweider architektur wurde im Rahmen des Swiss Arc Award 2025 eingereicht und von Nina Farhumand publiziert.