Beton 2.0 – Videos und Nachbericht vom Vortragsabend

Beim Swiss Arc Afterwork in der Giesserei Zürich-Oerlikon versammelten sich am 30. Mai 2024 über 100 Gäste und sechs Referent*innen, um sich über nachhaltige Ansätze für das Bauen mit Beton auszutauschen. Die Vorträge deckten ein breites Spektrum ab: von neuen Mischungen über innovative Konstruktionen bis hin zu Re-Use von Betonelementen. Neben technischen Aspekten spielten auch ästhetische Überlegungen eine wichtige Rolle.

Mehr als 100 Gäste und sechs Referent*innen trafen sich in der Giesserei Zürich-Oerlikon. | Foto: Simon Rüeger

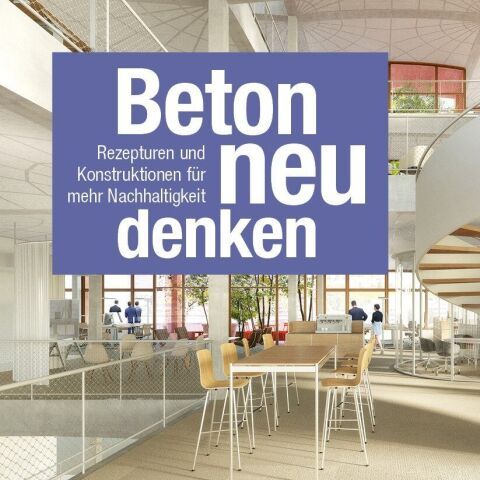

Beton hat sich in der Architektur als unverzichtbarer Baustoff etabliert. Er ist nach Wasser, das weltweit am zweithäufigsten verwendete Material und annähernd überall zu finden, wenn auch oft im Verborgenen. Hinter Glasfassaden besteht die tragende Struktur häufig aus Beton, und selbst Holzbauten benötigen einen betonierten Sockel oder Fundamente aus Beton. Erstaunlich ist zudem, dass die Hälfte des global produzierten Zements in Mörtel, Putz und andere Baustoffe beigemischt wird. Beton ist für die Bauindustrie so wichtig, weil er kostengünstig und einfach herzustellen ist, leistungsstark und haltbar ist und die Rohstoffe weltweit reichlich vorhanden sind. Doch was bedeutet die gewaltige globale Betonproduktion für die Umwelt? Besonders die Zementproduktion hat erhebliche negative Auswirkungen auf das Klima. Auch Recyclingbeton aus Abbruchmaterial konnte bisher keine überzeugende Umweltbilanz vorweisen. Daher ist es an der Zeit, nach neuen Wegen zu suchen. Wie können die CO2-Emissionen in der Beton- und Zementindustrie drastisch reduziert und die Abfallströme in der Bauwirtschaft deutlich verringert werden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des von Swiss Arc Mag-Chefredaktor Jørg Himmelreich inhaltlich organisierten Vortragsabends.

Elisa Schreiner, Co-Head von Swiss Arc, moderierte den Anlass eloquent. Architekt Daniel Fuchs eröffnete den Abend mit der Präsentation des innovativen Feriendomizils «Haus aus Hanf», das er gemeinsam mit Ljubica Arsić entworfen hat. Beim Projekt, das in den malerischen Homolje Bergen südöstlich von Belgrad liegt, wurde Hanfkalk als Hauptbaumaterial verwendet. Fuchs nahm das Publikum mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte, Entwicklung und Eigenschaften des Materials. Hanfkalk – ein ökologischer Verbundwerkstoff aus den faserigen Kernen der Hanfpflanze – wird mit Wasser und Kalk als Bindemittel gemischt. Der Vortrag hob dessen herausragende Eigenschaften hervor, darunter Feuerfestigkeit, Wasserbeständigkeit und ausgezeichnete Dämmfähigkeit, die eine Dampfsperre überflüssig machen. Fuchs strich heraus, dass der Baustoff eine negative CO2-Bilanz haben kann, wenn die richtigen Komponenten verwendet werden. Für das Haus wurden Wandscheiben aus Hanfbeton mit Holzmodulen kombiniert, was die Klimabilanz des Gebäudes zusätzlich positiv beeinflusst hat.

Als nächstes stellte Bauingenieurin Letizia Caderas von Oxara Beimischtechniken zur Herstellung von zementfreiem Beton dar. Mit anschaulichen Darstellungen und einem aufschlussreichen Video erläuterte sie die Vorteile, die darauf abzielten, lehmhaltigen Aushub und Mischabbruch effizient (wieder) zu verwenden. Sie hob sowohl die überlegenen Eigenschaften von Lehmbaustoffen wie Gusslehm im Vergleich zu traditionellem Beton hervor – etwa eine Druckfestigkeit von 2-4 MPa – als auch die beeindruckende CO2-Reduktion, die durch diese Methode ermöglicht wird. Oxaras Ansatz – Zement wo immer möglich zu eliminieren und durch nachhaltige Alternativen zu ersetzen – verspricht zudem ökonomische wie ökologische Vorteile durch die Verwendung von bis zu 95 Prozent des Aushubmaterials und den geringeren Energieverbrauch. Sara Sherif von Oxara zeigte danach anhand des Manal, der derzeit an der HSLU aus zementfreiem Beton hergestellt wird, wie die neuen Stoffe eingesetzt werden können und welche Form und zu welcher Ästhetik es führt. Der materialbewusste Entwurf des Pavillons präsentiert einen Prototyp aus gegossenem Lehm. Vorgefertigte Lehmelemente in Form von Gewölben und Fachwerkträgern bilden die tragende Struktur. Der kompakte Bau mit einer Fläche von 60 Quadratmetern ist für Ausstellungen und Veranstaltungen konzipiert und bietet vielfältige Raummöglichkeiten. Durch die strategische Verschiebung zweier Arten von Bögen entlang der drei Hauptachsen des Pavillons entsteht eine spielerische Gestaltung, die unerwartete Momente der Spannung und des Kontrastes erzeugt.

Ein weiterer neuer Forschungsansatz wurde von Bauingenieur Josef Kurath von der ZHAW Winterthur aufgezeigt. Sein Ansatz basiert auf schlanken Betonelementen und der Wiederverwendung von Bauteilen. Er erläuterte die sogenannte CPC-Bauweise, die an der Hochschule entwickelt wurde und auf carbonfaserverstärktem Beton beruht. Diese Methode zeichnet sich durch hohe Ressourceneffizienz aus und kann den CO2-Ausstoss auf die Hälfte bis ein Viertel reduzieren. In einem Film wurde ein Pavillon im Grüze Quartier in Winterthur bestehend aus schlanken CPC-Betondecken gezeigt, die im Sinne eines Baukastens zusammengebaut und wieder demontiert und an einem neuen Ort in einer anderen Konstellation wieder aufgebaut werden könnten.

Francesco Ranaudo von der Vaulted AG stellte das Rippmann Floor System vor, dessen dünne und flache Gewölbe von gotischen Bautechniken inspiriert wurde. Das System ist nachhaltig und stösst weit weniger CO2 aus als herkömmliche Deckensysteme, da es sehr schlank ist, zugleich aber äusserst stabil. Das System basiert auf jahrelangen Forschungen an der ETH Zürich und setzt auf mit digitalen Techniken vorgefertigte Böden.

Den Abschluss des Reigens machte Architekt Stefan Thommen von Gigon / Guyer. Er zeigte anhand des 40 Meter hohen Crea Tower I in Zug ein erstes Anwendungsbeispiel für das Rippmann Floor System mit seinen vorfabrizierten Stützen, Unterzügen und fünfteiligen Gewölben, die ausschliesslich auf Druck belastet sind. Dessen charismatische Rippen prägen die Innenräume und zeichnen sich auch in Form von Segmentbögen in den Fassaden ab. Die Struktur verursacht gegenüber konventionellen Flachdecken rund 60 Prozent weniger CO2-Emissionen.

Diese wegweisenden Ansätze zeigen, wie Architektur zur Gestaltung einer nachhaltigen und vielfältigen Zukunft beitragen kann. Dass diese Themen das Publikum aktuell stark beschäftigen, wurde anhand der regen Beteiligung bei der Fragerunde am Ende des Afterworks deutlich. Auch beim abschliessenden Flying Dinner wurde lebhaft weiterdiskutiert.

Dieser Artikel erscheint ebenfalls in Arc Mag 2024–4. Bestellen Sie jetzt ein Abo, damit das Heft schon bald in Ihrem Briefkasten ist.