Bauen ist politisch – Interview mit Pascal Angehrn

Über das baubüro in situ wird derzeit viel geschrieben und ihr seid mit Vorträgen sehr präsent. Das wundert kaum, denn eure zentralen Themen Kreislaufwirtschaft, Partizipation und das Bauen für Geflüchtete sind hoch aktuell. Du leitest die Züricher Filiale von in situ. Hast du dir bewusst ein Büro mit einem gesellschaftspolitischen Schwerpunkt als Arbeitsort gesucht?

Bauen ist politisch, vom ersten Strich an, den man auf einem Blatt zieht. Und alles ist Architektur. Die meisten Architekt*innen verstehen das jedoch nicht, beziehungsweise sind sich dessen nicht bewusst. Im baubüro in situ wird dies hingegen vordergründig diskutiert und ein entsprechendes Verständnis gefördert.

Es war ein Mix aus Zufall und Defiziterfahrungen, der mich zu in situ geführt hat. Ich bin ausgebildeter Hochbauzeichner, habe bis 2010 an der ZHdK Industriedesign studiert und war danach für ein Architekturbüro tätig. Wir haben klassische Projekte umgesetzt, unter anderem für eine Grossbank. Dort wurden hochwertige Materialien verbaut, beispielsweise kanadischer Ahorn. Doch fünf Jahre später haben sie bereits alles wieder herausgerissen. Meine Tätigkeit und die Architektur ganz allgemein erschien mir sinnfrei.

Dann kam die Möglichkeit für das Sozialwerk Pfarrer Sieber die Notsiedlung Brothuuse in Zürich-Seebach umzusetzen. Das war eine ganz andere Welt und sehr spannend. Die Gebäude mussten mobil sein, da sie nur zehn Jahre an ihrem Platz sein dürfen. Für ein solches Bauaufgabe war damals das Wissen nicht vorhanden. Also habe ich mich umgeschaut, wer sich mit Vergleichbarem auskennt und bin so in Kontakt mit in situ gekommen. Nach Abschluss des Projekts bin ich 2002 zum baubüro gewechselt. Mit Marc Angst und Sebastian Güttinger haben wir die Zweigniederlassung in Zürich gestartet, welche ich nun leite. Wir konnten das Büro auf derzeit 28 Mitarbeiter*innen ausbauen.

Bearbeitet ihr in Zürich andere Schwerpunkte als am Standort Basel?

Mit der Unterstützung von Barbara Buser und Eric Honegger konnten wir auf ein breites Wissen zurückgreifen, welches wir mit unserem Vorgehen ergänzten. In Zürich waren und sind Flüchtlingsunterkünfte ein grosses Thema. Das ist aus der Situation erwachsen: Wir mussten in diesem Aussenposten kompetitiver sein, da wir unser Netzwerk zuerst aufbauen mussten. Die Themen Adaption, Zirkulation und Transformation wurden mit der Filiale Zürich um das Thema Modulation ergänzt.

«Was geht, bleibt drin – der Rest wird wiederverwendet.» Beim Umbau von Büroräumlichkeiten im Zürcher Kreis 5 zum Transa Headoffice (2022) mit dem Titel ZERO Waste hat das baubüro in situ nur das Nötigste abgerissen und was seinen Zweck nicht mehr erfüllte, umgenutzt. Abgehängte Akustikdecke aus Faserplatten wurden zum Beispiel in Paneele geschnitten und in einer Holzständerkonstruktion aus wiederverwendeten Latten zu Innenwänden aufgestapelt. Wo Neues auf Altes trifft, wurde dies vom projektverantwortlichen Architekten Pascal Angehrn und Projektleiter Benjamin Poignon durch das Zusammenstossen verschiedener Materialien bewusst sichtbar gemacht. ©Martin Zeller

Wie ist das Arbeiten mit Holzmodulen zu einem so zentralen Thema geworden?

Ein wichtiger Bau war in dieser Hinsicht das 2012 durch Marc Angst und Sebastian Güttinger fertiggestellte Basislager in Zürich-Altstetten. Dort haben wir für die Kreativwirtschaft zwei Gebäude aus einfachen Stahlmodulen erstellt, um möglichst tiefe Mieten zu ermöglichen. Später haben wir auf demselben Gelände eine Asylunterkunft gebaut. Das sind Randgruppen, die – zu Unrecht – als kritisch, laut und «dreckig» wahrgenommen werden und wenig oder keine Miete zahlen. Wir haben mit den Containern eine Architektursprache entwickelt, die zwar aus Opportunitäten und Dringlichkeiten – damit meine ich vor allem Kosten – und Termindruck – entstanden sind. Doch es ist ein funktionierender, lebendiger, kreativer und sozialer Mikrokosmos entstanden. Ungewollt haben wir damit zugleich eine Benchmark für Asylunterkünfte definiert; ein Modell, das seitdem viele andere aufgegriffen haben.

Ihr habt seitdem Bauten in Bubikon, das Bundesasylzentrum auf dem Duttweiler-Areal in Zürich und das Empfangs- und Verfahrenszentrum Bässlergut in Basel errichtet.

Mit dem Basislager gab es den ersten Kontaktpunkt. Danach haben wir uns immer tiefer in das Thema Asylrecht und das Bauen von Unterkünften hineingekniet. Eigentlich hatte niemand Erfahrung in diesem Bereich. Das Bauen im Bereich Asyl ist föderalistisch organisiert und die Kantone kommunizieren nicht miteinander. Durch die Projekte sind wir recht schnell zu Experten und zugleich zu Beratern geworden. Wir haben zudem die Homepage fluechtlingsintegration.ch mit dem Verein Architecture for Refugees Schweiz entwickelt. Dort stellen wir hilfreiche Infos für die öffentliche Hand zur Verfügung.

Geht es bei den Flüchtlingsunterkünften jeweils darum, mit einem kleinen Budget und an meist problematischen Lagen mit den Mitteln der Architektur so viel Lebensqualität wie möglich zu schaffen?

Genau. Meist werden Flüchtlingsunterkünfte neben Autobahnausfahrten, Glassammelstellen oder irgendwelchen anderen Restflächen untergebracht. Wir haben uns gefragt, wie wir durch Aufklärung und Partizipation etwas ändern können. Wir haben es mit den Entscheidungsträgern geschafft, die Standards so hochzujazzen, dass nun in Bubikon mitten im Dorf – direkt neben dem Gemeindehaus und Friedhof – ein Holzhaus entstanden ist. Sogar mit einem Satteldach. Und daran orientieren sich wieder andere.

Die Transformation eines ehemaligen Coop-Verteilzentrums in das Kultur- und Gewerbehaus ELYS (2020) wurde durch Immobilien Basel-Stadt im Rahmen der Gesamtentwicklung Volta Nord initiiert und realisiert. Die Stahlbetonkonstruktion mit ihren Stützen und Platten konnte erhalten werden und erlaubte grosse Freiheiten bei der Aufteilung der neuen Innenräume. Die die rund 1000 Quadratmeter neuer Fassadenfläche wurde fast ausschliesslich aus wiederverwendeten Baumaterialien erstellt. Eine Konstruktion aus Vollholz und Leimbindern wurde mit Steinwolledämmresten verfüllt und mit Trapezblechen von den ehemaligen Dächern verkleidet. Die «Lagerfenster» wurden bei verschiedenen Herstellern zusammengekauft. Eric Honegger war bei diesem Re-use der verantwortliche Architekt und Oliver Seidel der Projektleiter. ©Martin Zeller

Warum betonst du das Satteldach?

Wer für Flüchtlinge baut, erlebt paradoxe Situationen. Wir wollten bei einer Unterkunft die Fassaden aus Holzelementen umsetzen. Da fragten Anwohner auf Quartiersversammlungen: «Warum dürfen die so schön leben?» Damit es «billiger» aussah, wurde dann mit unbehandelten Faserzementplatten gearbeitet. Dass Architektur für Geflüchtete gut wird, hängt zum einen vom Einsatz der Architekt*innen und zum anderen von der Akzeptanz der Bevölkerung ab.

Wahrscheinlich sind nicht alle eure Projekte kostendeckend. Steckt mitunter ehrenamtliche Arbeit drin?

Unsere Löhne liegen im Durchschnitt; sie sind offen kommuniziert und niemand bereichert sich. Vieles was wir machen, denken wir nicht vorab als Unternehmensmodell, sondern es passiert intrinsisch. Für die Flüchtlingshilfe-Webseite, den Mehraufwand und das Moderieren partizipativer Prozesse beim Bauen im Bereich Asyl beispielsweise werden wir nicht gezahlt - vorerst zumindest.

Alle Tätigkeiten eurer Bürofamilie bilden also eine Mischrechnung?

Wir bieten das Verwalten, Planen, Entwickeln und Bauen. Und jetzt durch das Zirkuläre eigentlich die gesamte Kette. Wir haben unsere Expertise in diesen Bereichen nach und nach entwickelt. Nicht alle Felder sind für uns gewinnbringend. Die Gewinne aus dem einen finanzieren andere Bereiche, bis diese sich selber tragen. Wir setzen jeweils zwei bis drei Pilotprojekte um; beim zirkularen Bauen etwa den Kopfbau auf der Halle K.118 in Winterthur und den Büroumbau für Transa in Zürich. Dort haben wir Mehrleistungen erbracht, die wir nicht über das Projekt abrechnen, aber später dann als USP in anderen Kontexten einbringen konnten. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden fragen uns beispielsweise an und wir können unsere Beratungsleistungen in Rechnung stellen.

Damit leitest du über zum Thema zirkulares Bauen. Ein Themenfeld, das im Angesicht der Klimakrise eine besonders grosse Dringlichkeit hat. Jährlich fallen in der Schweiz 17 Millionen Tonnen Bauschutt an. Angeblich werden zwei Drittel davon recycelt. Wobei aber auch eine Verwendung im Strassenbau oder ein Verbrennen als «thermisches» Recycling zählen. Damit gehen gigantische Mengen des in den Bauteilen gebundenen CO2 verloren.

Wir fragen uns im baubüro, wo in der Architektur der grösste Hebel ist, um weniger CO2 freizusetzen. Es ist klar: Wir müssen zukünftig Baumaterialien wiederverwenden, statt sie zu vernichten. Bislang stand das Recyceln im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Aber wenn die Materialien downgecyclet werden oder das Recyceln sehr energieaufwendig ist, lösen wir das Problem der CO2-Emissionen nicht.

Fast 70 Prozent haben am 15. Mai in der Volksabstimmung zur Änderung der Zürcher Kantonsverfassung für einen verschärften Klimaschutz votiert. Der genaue Inhalt der Verfassungsänderung wird jetzt erarbeitet und im Oktober vorgestellt. Die Leute müssen sich bewusst sein, dass das formulierte Ziel von Netto-Null in der Architektur nur extrem schwer zu erreichen sein wird. Selbst ein Re-use-Projekt wie die Halle K.118 ist nicht Netto-Null. Auch wenn wir alle Bauten ausschiesslich mit weitergenutzten Bauteilen errichten bleibt dieses Ziel unerreichbar.

Erkläre das bitte genauer.

Für jedes Gebäude kann man die graue Energie für dessen Erstellen und umgerechnet auf seine Lebensdauer die Betriebsemission kalkulieren. Wenn man ein Bestandsgebäude energetisch saniert, ist Netto-Null schon fast unmöglich. Und wenn man ein Gebäude ersetzt, nimmt man noch das gesamte CO2 der abgerissenen Konstruktion mit «in den Rucksack». Ersatzneubauten sind also nie Netto-Null.

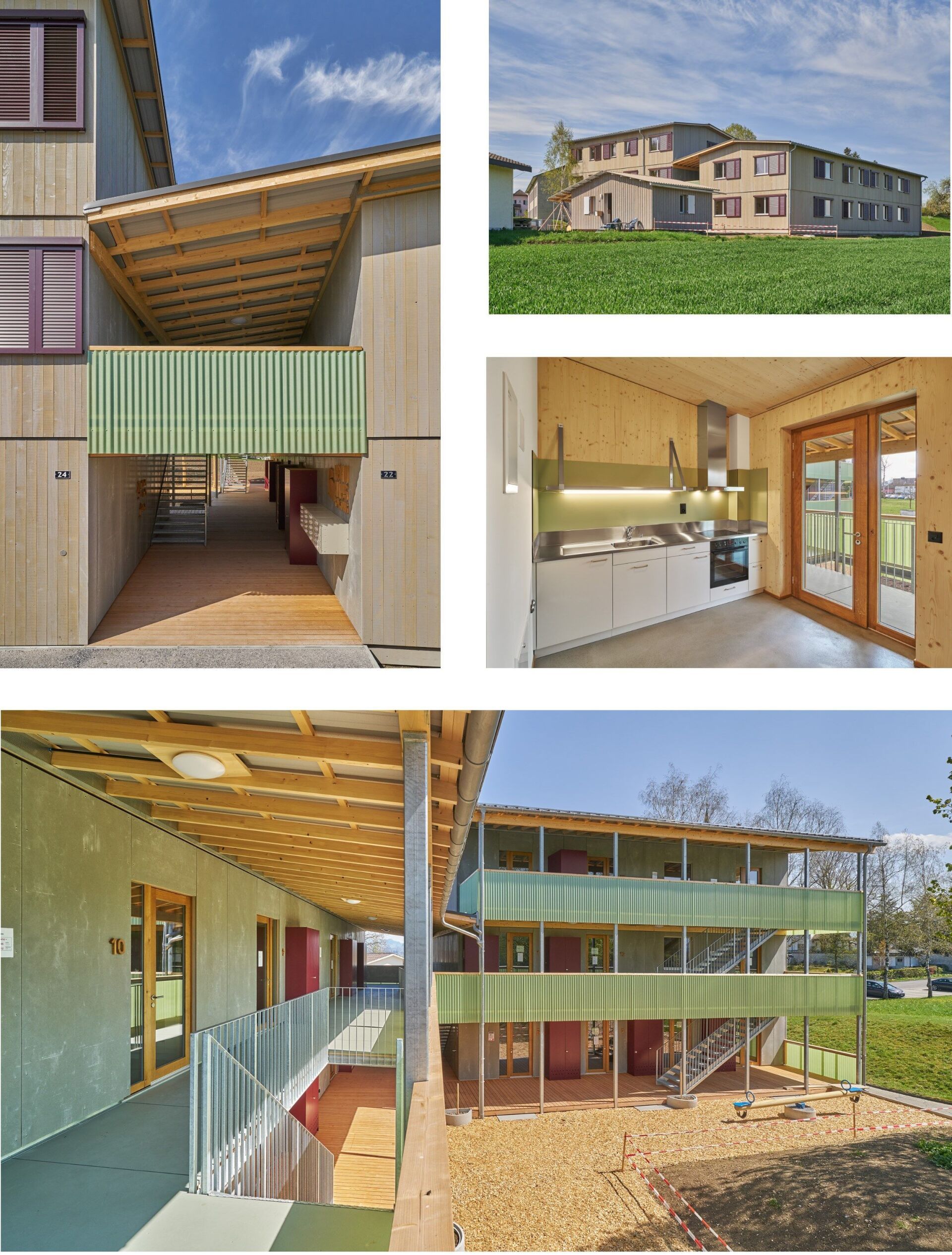

Das Projekt «Einfaches Wohnen Furtwis» (2019) ist eine Unterkunft für Asylsuchende in Bubikon. Sie besteht aus zwei Gebäudekörpern in Holzelementbauweise. Sie wurden so gesetzt, dass ein sichtgeschützter Hof entstanden ist. Die Wohnüberbauung soll für diverse Nutzergruppen mit verschiedenen «Wohnzeiträumen» funktionieren. Ein aussen liegender Laubengang erschliesst elf Wohnungen – von Wohngemeinschaften bis Familien. Über Schalttüren gelingt eine flexible Einteilung der Wohnungsgrössen. Meret Hodel und Pascal Angehrn waren für dieses Projekt die verantwortlichen Architekt*innen und Co-Projektleiter*innen. ©Martin Zeller

Wenn man weder mit Transformationen noch mit Re-use die Ziele von Netto-Null erreichen kann: Was ist dann der realistische Ansatz?

Der Begriff Netto-Null ist schlicht irreführend. Doch der Anspruch deutet in die richtige Richtung.

Mittlerweile wird allemal fast jedes Material und Bauteil als nachhaltig geframt. Aber geht man ins Detail und versucht herauszufinden, wie effizient die Produkte wirklich sind oder wie viel Energie für Herstellung und Transport eingesetzt wurden, stösst man schnell an Grenzen. Immer häufiger werden Produkte mit Energie-Labeln versehen, die es den Architekt*innen ersparen sollen, sich aufwändig informieren zu müssen.

Gerade bei diesen Energielabels gibt es viel Unsinn. Bei Autos in Deutschland wird zum Beispiel zur Bestimmung der Energieeffizienz der Verbrauch in Relation zum Gewicht gesetzt. Ein Panzer schneidet damit gut ab und erhält die Energieetikette B. Ähnlich ein SUV, dem ebenfalls zum Vorteil gereicht, dass er schwer ist. Damit wird das ganze System ad absurdum geführt, indem es fördert, dass unnötig schwere Autos gefahren werden. Dieses Beispiel zeigt, dass wir sehr aufmerksam sein müssen, um Greenwashing zu durchschauen.

Wir werden es nicht verhindern können, dass zukünftig neu gebaut wird. Was kann neben dem Re-use helfen, den Energieverbrauch beim Bauen zu senken?

Ich finde das Hortus-Projekt von Herzog & de Meuron in Allschwil einen tollen Ansatz: ein Bürobau mit einem Tragwerk aus Holz, die Decken teilweise aus Lehm und die Dämmung aus Stroh und Zellulose. Und sie fügen auch gebrauchte Bauteile hinzu, die wir von unserer Schwesterfirma zirkular für sie gefunden haben. Wenn schon neu gebaut wird, dann sollte man vor Ort arbeiten mit kurzen Wertschöpfungsketten und im Dialog mit der Umgebung. Und wir müssen versuchen, eine «lernende Architektur» zu schaffen, die sich den Prozessen und Anforderungen der Zukunft anpassen kann.

Da haben wir aber noch einen weiten Weg vor uns. Beim Erstellen des Arc Mag 2022-2 «Addition» haben wir nach Beispielen für Architektur gesucht, die offen für Veränderungen und Adaptionen sind, Patina und Verfall als Teil eines Lebenszyklus akzeptiert und dazu in der Schweiz nur sehr wenig gefunden. Dem steht auch ein weitverbreitetes Mindset bei den Architekt*innen entgegen, die nach einer Ästhetik der Kohärenz suchen und kohärente Objekte sperren sich gegen Veränderungen.

Rückbaubarkeit erzeugt eine eigene Ästhetik. Justin McGuirk – der Chefkurator vom London Museum – hat im Magazin des Tagesanzeigers einen tollen Artikel geschrieben mit dem Titel «Die Welt ist Müll – machen wir etwas daraus!» Er schreibt: «Nachdem wir fast ein Jahrhundert lang die harte, glatte Oberfläche von Plastik geschätzt haben, werden wir lernen Unvollkommenheit von Verfall und Verwesung zu mögen. […] So wird das nächste Jahrhundert ein Herbst der Knappheit sein, in dem es darum geht, erfinderisch und sparsam zu sein – den Blick fest auf den Waldboden gerichtet.» Das hat mir gefallen. Wir müssen hin zu einem «design to disassembly», das heisst, die Rückbaubarkeit muss beim Entwerfen immer mitgedacht werden. Der Gestaltungswille muss durch Knowhow ergänzt werden. Architekt*innen denken beim Entwerfen derzeit meist zu spät über die Tragstruktur und Rückbaubarkeit der einzelnen Bauteile nach. Sie sollten bereits früher im Prozess mit den Ingenieuren zusammenarbeiten. Zudem sollten sie sich fragen: Was muss ein Gebäude können und wie lang? Gibt es einen Punkt, an dem es transformiert werden muss? Wie kann es ergänzt oder später ertüchtig werden?

Wenn wir die Architektur in Richtung Re-use verändern wollen, wie muss sich dann das Rollenbild der Architekt*innen verschieben?

Wir sollten nicht mehr blind Aufträge annehmen. Statt jeden Auftrag für einen Ersatzneubau auszuführen, sollten wir gemeinsam mit den Auftraggeber*innen versuchen, die Projekte aus dem Bestand heraus zu entwickeln. Es ist völlig klar, dass Gebäude Rendite bringen müssen. Aber das ist auch unter Einbezug des Bestands möglich. Eine wichtige Aufgabe für Architekt*innen wird es zukünftig sein, Gebäude, Besitzende und Nutzende miteinander zu verheiraten. Wir müssen in partizipativen Prozessen die richtigen Leute aktivieren, die sich mit dem Bestand identifizieren und ihn schätzen.

Für das Traum Recycling Haus Rorschach (2020, verantwortliche Architekt*innen und Co-Projektleiter*innen Meret Hodel und Pascal Angehrn) wurde ein 1914 erbautes Wohngebäude um eine grosszügige Holzlaube mit offenem Treppenhaus ergänzt. Im Innern wurden die Wände teilweise entfernt. Vorhandene, überdeckte oder nicht mehr gebrauchte Materialien und Elemente wurden neu interpretiert und teilweise farbig akzentuiert. ©Martin Zeller

Das bedeutet wohl aber auch, dass Architekt*innen früher eingebunden werden müssten. Aktuell sind die Weichen längst gestellt, wenn sie dazu kommen.

Ja, die Architekt*innen müssen sehr früh involviert werden, damit es funktioniert. Bei denkstatt – einem weiteren Familienmitglied – analysieren wir die Orte und zeigen den Bauträgern auf, dass ein Gebäude ein Schatz ist, den man nicht zerstören sollte. Ob ein Baum, eine Erschliessungsleitung, oder eine vorhandene Atmosphäre – man sollte sie in ein Projekt hinein nehmen; aber auch Institutionen, Personen und Strömungen integrieren und überlegen, ob sie einen Mehrwert bieten können, die über das Gebäude hinausgehen. Dazu muss man auch die Leute, die an den Orten wohnen, als Expert*innen begreifen und sie fragen, was sie schätzen und brauchen. Manchmal sind an einem Ort nur ganz kleine Änderungen nötig, wie eine neue Tür. Wenn man so vorgeht, wird das eigentliche Bauen sekundär.

Derzeit wird für den Re-use vor allem über Energie, Kosten und das CO2 argumentiert. Gebäude zu ersetzen, führt aber auch zu einem Identitätsverlust. Ich habe in Zürich-Altstetten mit einer älteren Dame geredet: Sie kann sich nicht mehr orientieren, da mittlerweile «ihre Häuser» weg sind. Und es geht auch Baukultur und Handwerk verloren.

Lass uns von dort einen Bogen zu euren Aufstockungsprojekten schlagen.

Die Nachverdichtung der Städte ist wichtig. Man muss dazu die Möglichkeiten zum Aufstocken maximal nutzen, insbesondere dort, wo bereits Erschliessungen und eine ÖV-Infrastruktur vorhanden sind. Aber nicht immer macht Aufstocken Sinn. Es kommt darauf an, was ein Gebäude aufnehmen kann: Wann wurde es gebaut, enthält es Schadstoffe, wie ist die Konstruktion? Wenn umfangreiche statische sowie energische Ertüchtigen notwendig sind, kann es Sinn machen, ein Gebäude mit biogenem und vorhandenem Material zu ersetzen.

Wie war das beim Kopfbau auf der Halle 118 in Winterthur? Dort musste in den Backsteinbau eine innere Struktur aus Stahlträgern eingesetzt werden, um die drei neuen Etagen zu tragen. Hat da der Denkmalschutz ein Ersetzen des Gebäudes ausgeschlossen?

Die Halle stand nicht unter Denkmalschutz, hat aber einen emotionalen Wert. Die Stahlstruktur ist aus Re-use Elementen aus Pratteln, die Aluminiumfenster sind aus Zürich und die Trapezbleche aus Winterthur. So konnten wir bei diesem Pilotprojekt aufzeigen, was möglich ist. 70 Prozent der Bauteile sind wiederverwendet und im Vergleich zu einem Neubau konnten wir 500 Tonnen CO2 einsparen. Wir wollten zu Beginn einen 100-prozentigen Re-use umsetzen, mussten aber im Prozess erkennen, was und wie möglich ist. Für die Projektleiter Pascal Hentschel und Marc Angst war es ein Kraftakt. Die Halle wird nun als Büro und Atelier genutzt.

K.118 ist die Aufstockung einer Halle am Lagerplatz in Winterthur (2021, verantwortliche Architekten und Co-Projektleiter Marc Angst und Pascal Hentschel), bei der fast ausschliesslich wiederverwendete Bauteile zum Einsatz kamen. Folgen Sie dem Code für weitere Fotos und Pläne. ©Martin Zeller

Habt ihr jüngst andere Aufbauten realisiert?

Wir arbeiten gerade an eine Aufstockung in der Grubenstrasse in Zürich. In einer bestehenden Halle gibt es Handwerksbetriebe – Schlosser, Schreiner und Künstler. Oben setzen wir Büroateliers in Holzleichtbau auf. Durch die Aufstockung ist es möglich, die Rendite zu erhöhen, die Mieten im Bestand aber zugleich auf einem erträglichen Niveau zu halten. Die Aufstockung ist bei diesem Konzept also der Motor, damit die Ateliers und die Handwerksbetriebe in Stadtnähe bleiben und sich gegenseitig inspirieren können.

Du hast gesagt, Architekt*innen sollten sich auf das «Lokale» konzentrieren und lernen, es wieder wertzuschätzen. Die Realität ist derzeit eine andere: Bauteile werden mitunter um die halbe Welt geschifft.

Wir haben ein Projekt, in dem eigentlich Stahl aus dem Asov-Werk aus der Ukraine hätte verwendet werden sollen, der jetzt natürlich nicht kommen wird. Und weil China lange Lockdowns wegen Corona verhängt hat, werden wir in drei Monaten noch weitere Probleme bekommen. Wir sensibilisieren unsere Bauherrschaften und drängen sie, Material rasch zu bestellen, weil es bald langsamer oder gar nicht mehr verfügbar sein könnte. Wir realisieren, dass wir extrem angreifbar oder verletzlich sind. Steht im Suezkanal ein Schiff quer, kommt vieles zum Stillstand. Dieser geopolitische Impact spielt unserem Ansatz in die Karten.

Nicht nur wegen der geopolitischen Unsicherheit – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit müsste man wohl die weiten Transporte von Bauteilen reduzieren.

Das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn in China Aluminium hergestellt und nach Europa transportiert wird, dann entfallen nur 1,5 Prozent der Gesamtenergie auf den Transport; also eigentlich nichts. In der Schweiz haben wir keine Aluminiumproduktion mehr und es macht auch nicht unbedingt Sinn, sie wieder lokal aufzubauen in der Illusion, dass wir damit viel CO2 und Energie einsparen. Wir machen aber einen Impact, wenn wir sicherstellen, dass die Werke in China möglichst nachhaltig produzieren. Wir müssen sie also kontrollieren, unterstützen und bereit sein, für die Materialien respektive Erstellung mehr zu bezahlen. Wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen.

zirkular-Mitarbeiter*innen screenen, wo abgerissen wird und «jagen» gebrauchte Bauteile. Das können oder wollen sich andere Büros nicht leisten. Damit sich Re-use auf breiter Front durchsetzt, müsste es wahrscheinlich einen gemeinsamen und öffentlichen Katalog geben und die Abrissunternehmen verpflichtet werden, die Teile dort zu listen?

Mit BIM und in Datenbanken wie Madaster werden bereits jetzt bei Neubauten viele Daten hinterlegt. Zum Beispiel SBB, SPS und PSP machen das derzeit freiwillig und finanzieren den Ausbau dieser Plattformen. Das Problem ist aber, dass diese Daten bisher nicht an einer Stelle zusammengeführt werden und nicht detailliert genug sind. Wir müssten nicht nur wissen, was für Stahl verbaut wird, sondern auch, welche Profile die Teile haben. Bislang wird anhand der Daten nur der aktuelle Stahlpreis mit den Mengen im Gebäude in Relation gesetzt, um dessen Wert zu ermitteln. Das bingt uns im Moment im Sinne der Nachhaltigkeit nichts.

Das heisst, die Daten nützen fürs Recycling, aber nicht für Re-use.

Genau. Da ist der Denkfehler. Man darf das System nicht so aufbauen, das man Stahlträger wieder einschmelzen muss. Wir wollen ein System, in dem man sie eins zu eins wieder verwendet. Dasselbe für die kleineren Bauteile: Ein Radiator ist dort derzeit nur eine Menge Stahl, die man an der Börse handeln kann. Aber um ihn wieder einplanen zu können, braucht man mehr Daten und muss wissen, was er kann. Und was ist mit ganz spezifischen Bauteilen, wie Brandschutztüren? Werden sie wieder zertifiziert, wenn man sie erneut nutzt? In den Datenbanken müssten also auch die technischen Spezifikationen und Garantien immer hinterlegt sein. Die Immobilienparks haben Wartungs- und Erneuerungszyklen. Man weiss lange im Voraus, wann ein Abbruch vorgesehen ist. Diese Daten müsste man vernetzen und verfügbar machen. Hier müssen wir bestehendes Wissen und Netzwerk verbinden, damit wir gemeinsam rasch weiterkommen.

In einer Industriehalle des ehemaligen Gaswerkes Schlieren wurde vier Künstlerateliers eingerichtet (2021, verantwortlicher Architekt Roger Küng, Projektleiter Benjamin Poignon). Die neuen Einbauten im zehn Meter hohen Raum wurden bewusst einfach und reversibel gestaltet, da die Nutzung als Künstlerateliers nur befristet angelegt ist. Fast alle Bauteile wurden wiederverwertet. Die innen angeschlagenen Holzfenster stammen von einer Siedlung in Zürich, die Wand- und Deckenkonstruktion aus Holzplatten dienten ursprünglich einem provisorischen Bahnübergang in Winterthur und die Holzlatten als Geländer einer Strassenüberführung. ©Martin Zeller

Das wird wohl nur dann durchstarten, wenn Abbruchunternehmer mit den gelisteten Bauteilen Geld verdienen können.

Abbruch ist bereits jetzt ein gutes Business. Die Unternehmer verdienen immer zweimal. Sie bekommen für den Rückbau Geld und können zudem bestimmte Materialien verkaufen, allem voran Stahl und Kupfer. Für sie wäre es grundsätzlich interessant, noch mehr Abrissteile verkaufen zu können. Aber einige Unternehmer handeln auch bereits jetzt schon verantwortungsbewusst. Sie finden unsere Arbeit gut, rufen uns an und informieren uns über bevorstehende Abrisse. Das Problem ist, dass oft die Slots, um die Bauteile zu sichern, sehr klein sind. Wir reden teilweise von etwa vier Tagen.

Auch wenn ihr wisst, wann und wo welche Bauteile verfügbar sind, heisst das ja aber noch nicht, dass ihr genau in diesem Moment auch ein Projekt habt, in das sie passen. Dadurch wird das Zwischenlagern zu einem grossen Thema.

Das zwingt uns, in der Planungen dynamisch zu sein. Die verfügbaren Teile verändern sie fortlaufend. Sie bedingen sich untereinander oder schliessen sich aus. Teile, die man meinte brauchen zu können, können im Verlauf einer Planung plötzlich nicht mehr kompatibel sein.

Wir leben in einer Zeit, in der fast keine Lagerung mehr stattfindet, da sie teuer ist.

Wir erklären am Anfang allen Bauträgern, dass das Sammeln und Lagern einen grossen Teil unserer Arbeit ausmacht. Als wir beispielsweise in Pratteln Stahlträger für die Halle 118 ausgebaut haben, mussten wir sie zweimal verschieben, bis der Zeitpunkt gekommen war, sie wieder einzubauen. Entsprechend müssen wir unsere Leute auch in Logistik ausbilden. Die Kosten des Lagerns sind tatsächlich ein Problem: Sie können den Re-use bestimmter Bauteile unwirtschaftlich machen. Wenn man ein Lavabo aus- und direkt wieder einbauen kann, passt es. Muss man das Waschbecken aber eine Zeit lang lagern, geht die Rechnung bereits nicht mehr auf. Nur bei Stahlteilen und Fenstern beispielsweise lohnt ein Re-use trotz Lagerung derzeit finanziell. Aber sie haben auch einen extremen Impact auf die Menge des CO2, das beim Bauen freigesetzt beziehungsweise eingespart wird. Wir müssen künftig für das Lagern von Bauteilen Platz und Geld bereithalten. Beim Re-use wird der Planungskredit zum vorgezogenen Objektkredit und die Ausführungsplanung muss zu etwa 20 Prozent ins Bauprojekt verschoben werden. Mit Abschluss des Projekts kommen Einsatz und Leistung aber wieder zusammen und das Projekt ist nur marginal teurer. Schaut man, wie viel CO2 eingespart wurde, ist es diese geringen Mehrkosten aber wert.

Könnte es nicht Lager für kleinere Bauteile geben, so eine Art Baumarkt für Gebrauchtes?

Rotor in Brüssel bietet so etwas beispielsweise an. Sie lagern Bauteile – von Toren über Fenster bis zu Klinkersteinen. Sie sind eigentlich ein Architekturbüro, werden aber immer mehr zu professionellen Bauteilhändlern – so wie Onkel Titus bei den «drei ???».

Als ich noch ein Kind war, war es normal, dass in Vorgärten Mauersteine lagen oder es Haufen von Kies oder Sand gab. Das gibt es nicht mehr. Materialien und Bauteile, für die man keine Verwendung hat, werden in die Deponie gekippt, weil man ihren Anblick unästhetisch findet. Vielleicht müssen wir dazu kommen – wie es beispielsweise in Afrika oder Asien ganz normal ist – dass (wieder) rings um unsere Gebäude Bauteile lagern. Und vielleicht müssten wir auch offen sein, sie spontan weiterzuverkaufen. Abstandsgrün würde so zum Kiosk für Bauteile.

Ein toller Gedanke. Wir werden von der klassischen Architektur eher zu einer Art Bauhütte zurückkehren müssen, indem man kreativ die vorhandenen Materialien anschaut und überlegt, was mit ihnen möglich ist. Ein Metallgitter kann wieder als Bodengitter zum Einsatz kommen, aber auch eine Absturzsicherung oder ein Sichtschutz werden.

Aber dazu müssen sich das Handwerk und die Garantie-Praxis ändern. Wenn ich einen Handwerker auffordere, sechs Lavabos aus einem Schulhaus an einem anderen Ort wieder einzubauen, dann fragt er mich: «Hast Du die richtigen Muffen? Wer übernimmt die Garantie, wenn es rinnt?» Darauf muss man vorbereitet sein.

Ja und wer übernimmt die Garantie? Muss man dann für alle Bauteile eine Ausnahmeregelung aushandeln?

Wir arbeiten gerade an einem Forschungsprojekt. Darin definieren wir verschiedene mögliche Fälle. Aber so ganz neu ist das nicht. Wenn man derzeit ein Gebäude umbaut, sind auch die Bauhaftpflicht und Gebäudeversicherungen zuständig. Diese bestehenden Gefässe müssen aktiviert oder ausgebaut werden.

Manche Bauherren stellen für mögliche Probleme jährlich mehr Geld für den Unterhalt zurück – bis zu fünf statt nur drei Prozent des Gebäudewertes. Aber bisher hat sich gezeigt, dass die gebrauchten Teile im Unterhalt keine Probleme bereiten. Bei der Halle K.118 macht beispielsweise nur eine neue Frischwasserleitung Schwierigkeiten.

Du hast gleich am Anfang unseres Gespräches gesagt, dass Architekt*innen sich bewusster werden müssen, dass ihre gesamte Tätigkeit politisch ist. Müssen wir die Architektur-Ausbildung anpassen?

Die junge Generation ist sehr sensibel für die Dringlichkeit einer nachhaltigeren Architektur und fordert Veränderungen in allen Institutionen ein. Barbara Buser bietet derzeit zirkuläre Module an der ETH Zürich an. Die haben einen riesigen Anklang. Die Studierenden führen sich so dermassen verstanden. Kerstin Müller und Oliver Seidel lehren in Karlsruhe. Und ich werde immer wieder für Referate und Inputs angefragt. Die Lehre ist unglaublich wichtig, um einen Hebel zu generieren. Wir müssen jetzt lernen, wie man zirkulär baut – und damit meine nicht nur die nächste Generation, sondern alle Architekt*innen.

Hoffentlich konnten wir mit unserem Gespräch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank!