Camponovo Baumgartner entwickeln lebendige Collagen.

Marianne Baumgartner und Luca Camponovo haben an der ETH Architektur studiert. Danach arbeitete Marianne bei 2b architectes in Lausanne und als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Josep Lluis Mateo an der ETH Zürich. Luca seinerseits war für Büros wie KCAP, Burkhard Meyer und Müller Sigrist Architekten tätig. 2010 gründeten sie gemeinsam camponovo baumgartner architekten. | ©Tamara Janes

Farben können in der Architektur verschiedene Rollen spielen. Sie können zum Beispiel helfen, verschiedene Elemente oder Materialien ablesbar zu machen. Blassere Farben wiederum können eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Im Gespräch mit Valentin Oppliger erläutern Marianne Baumgartner und Luca Camponovo, wie sie Farben in ihren Projekten einsetzen.

Ihr stellt eure Projekte oft mit farbigen Axonometrien dar, wie zum Beispiel das «Haus am Hang». Die Zeichnungen vermitteln den Eindruck, dass die Farbflächen für das Projekt – insbesondere die beabsichtigte Raumwirkung – essentiell sind. Könnt ihr uns das Farbkonzept dieses Projekts erklären?

Im Haus am Oberhusrain in Kriens sind den architektonischen Elementen Farben zugeordnet. Gelb betont die Horizontale. Diese Farbflächen ziehen sich quer durch das Gebäude. Grün markiert die Elemente, welche die Geschosse und Räume vertikal verbinden. Daneben gibt es eine Auswahl feinerer Pastelltöne, die sich in das Spektrum der Materialfarben von Beton, Lehm und Anhydrit einfügen.

Wann habt ihr begonnen, diese farbigen Elemente mitzudenken? Waren sie ein begleitendes Thema während des gesamten Entwurfs oder etwas, das am Schluss hinzugefügt wurde?

Wir haben jedes Element für sich entwickelt, ausgehend von seinem Material, seiner Konstruktionsweise und den Anforderungen an seine Oberfläche. Die raumstrukturierenden Schreinerarbeiten waren von Beginn an als unterschiedlich farbig gestrichene Elemente gedacht. Uns faszinieren ungebrannte Lehmziegel – sogenannte Günlinge. Ursprünglich hatten wir vor, diese im Innenraum zu verwenden. Das Grün haben wir dann in die Lackierung der Holzelemente übertragen. Die Farb- und Materialkomposition sowie die farbliche Zuordnung der Elemente entwickeln wir schrittweise durch alle Entwurfsphasen. Den präzisen Farbton bemustern wir vor Ort.

Das Haus am Hang ist ein dreistöckiges Gebäude, das 2022 von Camponovo Baumgartner errichtet wurde. Für die Innenräume wurde ein spezifischer Farbcode entwickelt: Horizontale Elemente werden durch Gelb verstärkt. Bauteile, welche die Räume vertikal durchlaufen, sind in Grün gehalten. | ©Peter Tillessen

Habt ihr euch dafür von den Innenräumen der De Stijl Architekt*innen und den Farbkonzepten der frühen Moderne inspirieren lassen?

Dies sind sicher wichtige Referenzen für uns. Insbesondere die Bauten von Bruno Taut schauen wir immer wieder an, aber auch Beispiele zahlreicher anderer Architekt*innen und Künstler*innen. Der Bezug ist allerdings nie so direkt. Sie erzeugen eher ein Hintergrundrauschen. Wir begeistern uns für unterschiedliche Farbkarten und arbeiten auch gerne mit dem Büchlein «A Dictionary of Color Combinations» von Haishoku Soukan. Die Farbigkeit unserer Gebäude entwickeln wir aus dem jeweiligen Projekt heraus oder für das jeweilige Bauwerk. Sie steht immer in Kombination mit Materialfarben von Holz, Beton, Ziegel, Lehm und so weiter.

Farbe kann die Stimmung eines Raumes wesentlich beeinflussen, ihn kühl oder warm, introvertiert oder extrovertiert, ruhig oder vitalisierend machen. Wie hängt bei euren Bauten jeweils das Programm – also die beabsichtigte Nutzung – mit dem Farbkonzept zusammen? Vielleicht könnt ihr das am Beispiel des Aemtler D erläutern.

Beim Aemtler D haben wir nach eigenen Raumstimmungen für die unterschiedlichen Altersgruppen gesucht. Die hellen Räumlichkeiten für die kleinen Kinder im Erdgeschoss verfügen über pastellblaue und zitronengelbe Einbauten. Die geschliffenen Betonwände haben durch die Backsteinzuschläge eine überraschende Farbigkeit erhalten. Für die Räume der Sekundarstufe orientierten wir uns am Charakter der Mansardengeschosse, die wir aus unserer Jugend kennen. Hier ist vor allem das viele rohe Konstruktionsholz prägend, das wir mit kräftigem Rot und Grün kombiniert haben.

2021 haben Camponovo Baumgartner in Biel zwei kleine Wohnungen zu einer zusammengelegt. Nicht tragende Trennwände wurden entfernt und durch neue, gebogene ersetzt, die verschiedene Bereiche definieren. Mit Sichtbeton, Holz und Lehmputz herrschen sanfte und warme Töne vor. | ©Karl Naraghi

Wenn ich richtig verstanden habe, soll Farbe helfen, einzelne Elemente oder Materialien ablesbar zu machen. Aber nutzt ihr sie auch dazu, ein Projekt zu homogenisieren und es ruhiger zu machen?

Uns interessiert die Collage als Technik. Wir setzen Farbe ein, um architektonische Elemente zueinander in Bezug zu setzen – Wand, Decke, Boden, Einbauten und Öffnungen. Aber auch, um Räume mit unterschiedlichen Stimmungen zu schaffen.

In einigen eurer Bauten kommen helle und pastellige Töne zum Einsatz. Bei anderen gibt es kräftige, mitunter gar grelle Farbakzente, wie zum Beispiel der Wasserhahn in der Küche im Umbau der Wohnung «Pour Denise» in Biel. Wie legt ihr fest, welche Objekte in welcher Farbe gestrichen werden und warum?

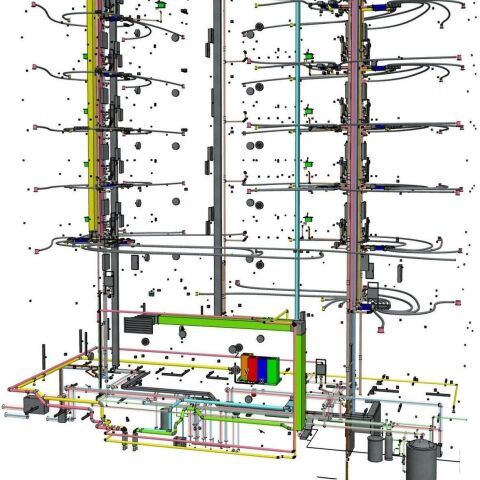

Wir befassen uns mit den haustechnischen Installationen der Gebäude. Insbesondere bei Umbauten bringen sie etwas Neues in den Bestand. Sie kontrastieren als Objekte das Flächige der Wände und verdienen somit eine besondere Betrachtung.

Wie ein Centre Pompidou im Taschenformat? In den 1970er-Jahren gab es ja eine Bewegung, Gebäude als Maschinen zu artikulieren, indem man zum Beispiel die Leitungen für Wasser, Luft und so weiter farblich hervorhob.

Ein ambitionierter Vergleich. Aber ja, es ist vielleicht eine augenzwinkernde Hommage an Renzo Piano, Richard Rogers und Gianfranco Franchini, wenn sich das Rot des Hydranten vor dem Haus beim Hahn in der Küche wiederfindet. Wir wollen damit elementare Funktionen des Wohnens sichtbar machen und damit auch auf ihre Anforderungen hinweisen, wie der Wasserhahn, aus dem das Wasser kommt, oder der Radiator, der die Wohnung wärmt.

Die 2018 fertiggestellte Schulhauserweiterung Aemtler D wirkt mehr wie eine Stadtvilla als eine Bildungseinrichtung. Damit haben die Architekt*innen der Tatsache Rechnung getragen, dass die Kinder die Räume nicht nur für den Schulbesuch, sondern auch in der Freizeit nutzen. Die Oberflächen der Räume versuchen auf die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen einzugehen. | ©José Hevia

Arbeitet ihr mit einer Farbpalette oder wählt ihr die Farben und ihre Kombinationen für jedes Projekt neu aus?

Farbe ist für uns ein Material, das mehrschichtige Sinneseindrücke ermöglicht. Wir gehen bei jedem Projekt von Grund auf neu an die Farbkombinationen heran. Es gibt sicher gewisse Farben und Kombinationen, die wir mögen und die immer wieder auftauchen. Dem gegenüber stehen die Farbgeschichten des Bestandes, das Licht, die Materialität und das architektonische Narrativ.

Am Schluss möchte ich nach dem grösseren kulturellen Kontext fragen: Ist Farbe in euren Augen Ausdruck eines liberalen Gesellschaftsverstädnisses? Oder anders gefragt: Kann Farbe in der Architektur dazu beitragen, gesellschaftliche Diversität und Chancengleichheit zu fördern?

Die Wahl der Farben birgt eine immense Symbolik in sich, nicht zuletzt eine politische. Es ist schwierig, Farben frei von kulturellen Konnotationen zu verwenden. Man denke nur an Otl Aichers Farbkonzept für die Olympiade in München 1972. Solche Farbcodes stehen für eine gesellschaftliche Gesinnung zur gegebenen Zeit. Heute assoziieren wir den Regenbogen mit Diversität: Ein schönes Symbol. Ob dies auf die Architektur zu übertragen ist, sei dahingestellt. Der Einsatz von Farbe ist immer auch an eine kulturelle Praxis geknüpft. In Japan wird der Schatten, das Dunkle gesucht. In der Schweiz ist man Farbe gegenüber verhalten. Wir erleben in Diskussionen mit Auftraggebenden häufig deren Angst, dass mit dem Einsatz von Farben gerade im Mietsegment Probleme entstehen könnten. Dann «flüchtet» die Farbe ins Badezimmer oder an die Küchenfront und die Oberflächen der Wohnbereiche sind in RAL 9010, dem Bewirtschaftungsweiss gehalten. Dort wäre mehr Diversität sicher spannend, um andere Raumstimmungen und Kontraste zu erzeugen.

Dieser Artikel ist in Arc Mag N°4 2023 erschienen. Bestellen Sie jetzt ein Abo, damit das Heft schon bald in Ihrem Briefkasten ist.

Die Redaktion wünscht viel Spass beim Lesen!