Celina Martinez, Carla Ferrer und Thomas Hildebrand zeigen Potenziale beim Bauen mit Holz auf.

Celina Martinez, Carla Ferrer und Thomas Hildebrand haben mit der Ausstellung und dem gleichnamigen Buch Touch Wood den Baustoff Holz von allen Seiten beleuchtet. Foto: Nakarin Saisorn / Nakarin Fotografie

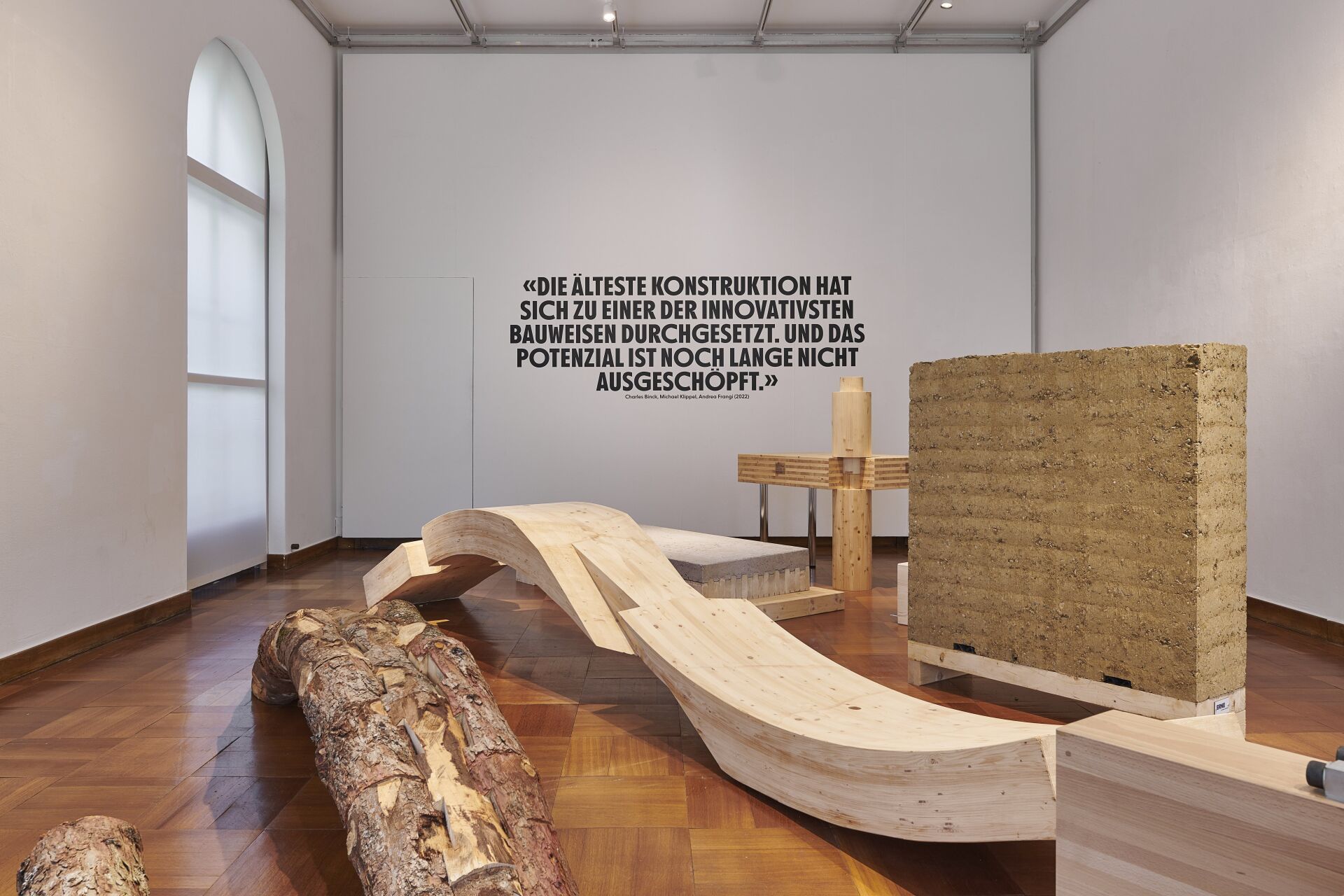

Ausgehend von eurer Ausstellung «Touch Wood» möchte ich mit euch über die Potenziale von Holz für die Architektur sprechen. Die Schau – die vom 9. Juni bis zum 18. Dezember 2022 im ZAZ Bellerive in Zürich zu sehen war – und das gleichnamige Buch mit seinen vielfältigen Essays kamen genau zum richtigen Zeitpunkt: Die fortschreitende Klimakrise zwingt zur raschen und drastischen Reduktion des CO2-Ausstosses. Beim Bauen und der Herstellung von Baumaterialien werden gemäss einer Statistik des Bundes jedoch alleine in der Schweiz jährlich elf Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Bisher wurden keine nennenswerten Strategien implementiert, diesen zu senken. Kein Wunder also, gibt es derzeit ein grosses Interesse am Baustoff Holz, da dieser – je nach Rechenmodell – als klimaschonend, klimaneutral oder gar klimapositiv angesehen wird.

Thomas Hildebrand Holz kann vieles leisten, ist aber nicht dieses eine Material, das alle Probleme der gebauten Umwelt lösen wird. Es kann aber eine wesentliche Rolle bei der Dekarbonisierung unserer Welt einnehmen, denn Holz ist ein natürlicher Kohlenstoffspeicher. Baumaterialien und die Erstellung von Bauwerken sind für über zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Holz ist jedoch eine begrenzte Ressource, deren Nutzung einen respektvollen und klugen Ansatz erfordert. In Bezug auf das Potenzial der CO2-Einsparungen geht es in unseren Breitengraden zurzeit hauptsächlich darum, mit möglichst wenig Holz so viel Beton wie möglich zu ersetzen. Denn die Herstellung von Beton verursacht hohe Kohlendioxidemissionen und wir verwenden in der Schweiz derzeit rund 16-mal mehr Beton als Holz. Guillaume Habert, Professor für nachhaltiges Bauen an der ETH Zürich, argumentiert, dass analog zur vegetarischen Ernährung, die für unseren Planeten nachweislich besser wäre, wir so viele biobasierte Materialien wie möglich verwenden sollten. Den Einsatz von Materialien, die hohe CO2-Emissionen verursachen, müssen wir auf ein absolutes Minimum reduzieren.

Celina Martinez-Cañavate Nebst der Qualität eines nachwachsenden Rohstoffs hat Holz als Baustoff ganz klar Vorteile gegenüber anderen Bauweisen: Es ist ein leichtes Material, was zu weniger Betoneinsatz bei den Fundamenten führt, kann hochpräzise digital vorgefertigt werden und beansprucht dadurch weniger Konstruktionszeit auf der Baustelle. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Lebenszyklus von Holz - ohne ihn zu romantisieren - ist aber wichtig und wird in unserem Buch anhand des Interviews der BFH-Expert*innen gut dargelegt. Nachhaltig mit Holz bauen bedeutet zuerst einmal, es aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft zu beziehen, was zum Glück in der Schweiz der Fall ist. In einem nächsten Schritt ist die Entscheidung, wo wir Holz anwenden und wie massgebend für die Ökobilanz. Hier müssen wir Architek*innen künftig mehr Wissen ansammeln, um bewusster handeln zu können.

Carla Ferrer Oft ist uns nicht klar, wie viel Energie die Produktion von Brettschichtholz und Spanplatten verschleisst. Wir nutzen Holz als Baustoff, ohne über die Auswirkungen seiner Veredelung – wie Verklebung und Beschichtung– zu sprechen. Diese erzeugen zwar die Langlebigkeit des Materials, erschweren oder verunmöglichen aber oft die Umsetzung des vielversprechenden Konzepts des «Design for Disassembly» oder «Design for Re-use». Hier setzen viele aktuelle Forschungsprojekte an: Zukunftsfähige Gebäude zu konzipieren und zu bauen bedeutet, vermehrt über Systemtrennung, Modularität und intelligente Verbindungssysteme nachzudenken, die bei der Dekonstruktion mit geringem Aufwand wieder separiert werden können. Dabei lohnt sich unter anderem ein Blick zurück auf alte traditionelle Bauten wie Blockbauten: Diese wurden in der Vergangenheit oft wiederverwertet oder gar andernorts neu aufgebaut.

Foto: Nakarin Saisorn / Nakarin Fotografie

Nachhaltige Waldnutzung

Ihr habt verschiedene Zahlen zum Thema zusammengetragen: Wie viel Holz ist in der Schweiz oder weltweit ungenutzt und somit für das Bauen verfügbar?

Thomas In der Schweiz wachsen pro Jahr circa zehn Millionen Kubikmeter Holz, wovon wir ungefähr die Hälfte ernten und etwa ein Viertel davon verbauen. Vor allem im Gebirgswald und bei den privaten Waldeigentümern besteht ein beträchtliches Potenzial mehr zu nutzen. Die gute Nachricht ist, dass der Wald jährlich um etwa die Grösse des Zugersees wächst - mehrheitlich in den Bergen. Im Gebirge ist jedoch die Zugänglichkeit eine grosse Herausforderung. Zudem befinden sich in der Schweiz etwa 30 Prozent der Waldflächen in privatem Eigentum. Sie sind oft kleinteilig und dies erschwert eine effiziente Holznutzung. Für eine koordinierte Zusammenarbeit brauchen wir bessere Rahmenbedingungen.

Carla Expert*innen sind sich einig, dass eine Steigerung der Holznutzung in der Schweiz möglich ist. Parallel dazu müssten wir jedoch das Holz effizienter nutzen. Holzarten wie die Buche müssten miteinbezogen und mehr vom bereits verbauten Holz recycelt werden. Die Zahl der verwendeten Hölzer hat über die Jahre stetig abgenommen. Mit Fichten, Tannen, Lärchen, Buchen und Eichen werden 95 Prozent der Verarbeitung abgedeckt. Die industriellen Prozesse fördern die Standardisierung und die Verwendung von wenigen Holzarten. Um zukünftig das Holzvolumen für die Verarbeitung im Bauwesen zu erhöhen, muss das Nutzungsspektrum der Baumarten nachhaltig erweitert werden. Um dies zu thematisieren, hatten wir im Museum Bellerive einen Holzstapel ausgestellt, der aus den liegen gebliebenen Materialien einer Holzhandelsfirma bestand. Viele wunderbare Hölzer sind schlicht und einfach in Vergessenheit geraten.

Celina Zudem ist die Industrie auf möglichst gerade gewachsene Bäume ausgelegt. Es gibt jedoch ein grosses Potenzial in der Nutzung von krummen und unförmigen Stämmen: Am Institut für Holzkonstruktionen (IBOIS) der EPFL wird dazu geforscht. Ziel von deren «Whole-Wood»-Konzept ist es, mithilfe digitaler Methoden die Komplexität aller Aspekte - vom Baum bis zur Architektur aus Holz - zu vereinfachen: Die Anforderungen der Waldbewirtschaftung, der CO2-Bilanz, der Verarbeitung und Fertigung und der robotergestützten Geometrieverarbeitung für Architektur- und Bauanwendungen werden dabei kombiniert. Die Idee, einzelne lokal ausgewählte Bäume mit spezifischen örtlichen Bauprojekten zu verknüpfen, könnte die Architektur- und Baupraxis neu definieren, eine neue Architektursprache ermöglichen und lokale Zirkularität schaffen.

Neue Verbundwerkstoffe, Hybridstrukturen, Vorfertigungen und digitale Technologien erlauben immer grössere Holzbauten. So dringen sie immer weiter in urbane Gebiete vor, wo bisher Beton und Stahl als Baumaterialien dominiert haben. Foto: Nakarin Saisorn / Nakarin Fotografie

Alles aus Holz?

Uns liegt hingegen eine Studie des WWF vor, gemäss der die Industrienationen bereits jetzt mehr Holz verbrauchen, als auf ihren Territorien nachwächst. Das hiesse, eine steigende Nachfrage würde global betrachtet die Entwaldung fördern und so dem Klima mehr schaden als nutzen.

Celina Es ist klar: Holz ist nicht überall die richtige Antwort. Gerade in Regionen der Welt, wo derzeit die grösste Bauaktivität stattfindet, wie beispielsweise im asiatischpazifischen Raum, fernab von Wäldern, müssen andere organische Materialien wie Bambus oder Lehm ihren Nutzen finden. Die Verwendung von Holz in der Architektur wurde über die Jahrhunderte hinweg durch den geografischen Kontext, Lebensweisen und Technologien beeinflusst. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend für eine differenzierte Nutzung des Materials. Holz sollte nicht nur als rein materielle Ressource gesehen werden, sondern als Teil einer regionalen Wertschöpfungskette, die auch auf anderen Ebenen nachhaltig wirkt: wirtschaftlich, kulturell und ökologisch.

Carla Zudem braucht die Verwendung von mehr Holz eine langfristige Planung. Ein altes griechisches Sprichwort sagt: «Eine Gesellschaft wird gross, wenn alte Männer und Frauen Bäume pflanzen, von denen sie wissen, dass sie nie in ihrem Schatten sitzen werden.» Mit Holz zu bauen, fordert uns auf, in längeren zeitlichen Dimensionen zu denken und handeln. Dies kann im Widerspruch zu den kurzfristigen Anforderungen der Bauwirtschaft stehen, vor allem mit der steigenden Nachfrage für Holzbau. Zudem besteht ein Interessenkonflikt rund um die Ressource Holz. Sie ist begrenzt und viele konkurrierende Sektoren – beispielsweise die Energie-, Bau- oder Papierindustrie – sind auf ihre Nutzung angewiesen. Um mehr Holz zu ernten, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vielfältigen Waldleistungen, bedarf es gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Anstrengungen. Genau das war auch unser Anliegen bei «Touch Wood»: eine Plattform zu kreieren, auf der Dialoge interdisziplinär geführt und gefördert werden – vom Wald über das Holz bis zur Architektur.

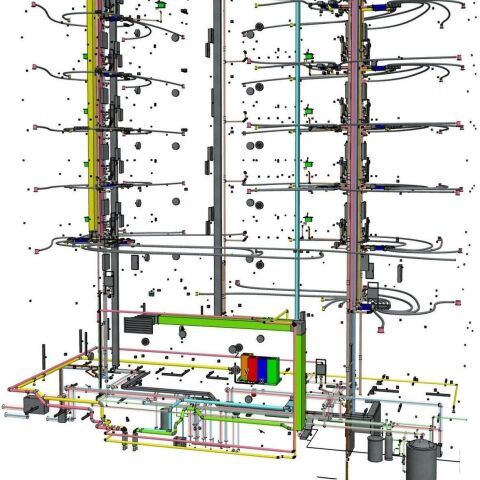

Holzbau ist die am stärksten digitalisierte Branche im Bauwesen - von der Ernte bis zur digital gesteuerten Vorfertigung massgeschneiderter Bauelemente. Auf dem Foto ist ein Führerstand im Sägewerk von Blumer-Lehmann zu sehen. Foto © Blumer-Lehmann AG

Ein neues Verständnis von Natur

Ihr sprecht davon, dass wir unsere Vorstellung von Natur verändern müssen, um im Speziellen zu einer nachhaltigen Holzwirtschaft zu kommen und ganz generell die Kultur nachhaltiger zu gestalten. Was meint ihr damit?

Thomas Wir müssen zukünftig umfassendere Antworten finden. Denn im Grunde genommen befindet sich die Architektur in einem Dilemma. Wir Architekt*innen haben uns lange an der Verschmutzung der Umwelt und der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen beteiligt. Diese Haltung zu überdenken und unser Verhalten zu ändern, wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Transformationsphase hat gerade erst begonnen und wird in unserem Beruf Vieles fundamental verändern. Angesichts der Klimakrise wandelt sich unser Bewusstsein fortlaufend und damit verschieben sich auch die Prioritäten. Weniger und nachhaltigeres Material wie Holz zu verbauen, ist eine offensichtliche und einfache Art, wie wir reagieren können.

Celina Holz kann aber auch etwas ganz anderes leisten. Die Auseinandersetzung mit dem Material bringt uns in direkte Beziehung mit unseren Wäldern und Bäumen und hilft, ein tieferes Verständnis für den Umgang mit der natürlichen Umwelt zu erlangen. Bauen mit Holz kann sowohl die Lebensgrundlage der Menschen verbessern, wie auch die natürliche Umwelt unterstützen. Daraus kann eine Architektur entstehen, die direkt mit der Natur in Beziehung steht, ohne sie zu instrumentalisieren oder zu idealisieren.

Patchiness

Der Essay zur «Patchiness» von Helene Romakin ist mein Lieblingstext im Buch. Sie fordert eine stärkere Interaktion menschlicher mit nicht-menschlichen Akteuren. Sie will Natur als sozial und politisch motivierte Landschaft verstehen. Folgt man ihrer Argumentation, käme der Architektur eine Rolle als Mediator zu. Wie kann das aussehen?

Thomas Helene Romakin ist Kulturwissenschaftlerin und hat sich intensiv mit zeitgenössischen Künstler*innen, beispielsweise Lara Almarcegui und Pierre Huyghe auseinandergesetzt. Wir haben sie eingeladen, einen Text zu schreiben, weil sie durch ihre Ausbildung und Tätigkeit die Architektur quasi von «aussen» betrachten kann. Sie argumentiert, dass mit dem Wissen über die Klimakrise die Narrative vom grenzenlosen Fortschritt und Wachstum nicht mehr möglich sind und durch andere Erzählungen ersetzt werden muss. Die Vorstellung von der Erde als unerschöpfliche Quelle weicht zunehmend der Vorstellung eines verletzlichen Ökosystems mit menschlichen und nicht menschlichen Akteuren. Das Bild von Kultur hier und Natur dort weicht Vorstellungen von verflochtenen, voneinander abhängigen Umwelten, die nur interdisziplinär verstanden und beeinflusst werden können. Ökologisches und soziales Ungleichgewicht sind miteinander verbunden. Mit «patchchiness» meint sie unter anderem, dass die Herausforderungen an verschiedenen Orten und in verschiedenen Situationen ganz anders aussehen. Die grosse Erzählung vom grenzenlosen Fortschritt wird durch kleine vielfältige Narrative ersetzt werden. Wie das architektonisch aussehen könnte, wird sich zeigen. Verschiedenartige architektonische Ansätze werden auf unterschiedliche Kontexte reagieren. «Design for Disassembly» und «Re-Use» werden immer wichtiger und erzeugen eine heterogene Materialpalette. Alterungsprozesse der zunehmend organischen Baumaterialien werden sichtbarer. «Patchy»-Architektur wird dementsprechend weniger glänzen. Zudem wird Architektur vermehrt in transdisziplinäre Ansätze eingebunden, damit komplexe und verflochtene Situationen besser verstanden und verbessert werden können. Zudem wird der Fokus auf einem iterativen Prozess liegen, in dem Architektur nie fertig, sondern fortlaufend adaptiert wird. Insgesamt wird sich die Architektur radikal vom puristischen Konzept der Moderne unterscheiden.

Carla Interessanterweise deckt sich dies mit der Beschreibung der historischen Holzbauten im Freilichtmuseum Ballenberg im Buch. Die Zimmerleute sind früher behutsam mit den lokalen Ressourcen umgegangen und haben Bauteile immer wieder rezcykliert. Die historischen Holzbauten sind dadurch oft schrittweise «gewachsen» und dementsprechend ist es heute manchmal schwierig auszumachen, wann genau sie erstellt wurden. Mit dieser Instandhaltungskultur wurden häufig über Generationen und Jahrhunderte hinweg Bauten in Schuss gehalten und weiterentwickelt. In diesem Sinne ist der Ballenberg sowohl ein grossartiges Beispiel für eine patchy-Architektur der Vergangenheit als auch ein Modell für die Zukunft.

Thomas Ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen, der mich im Text von Helene Romakin beeindruckt hat. Am Ende bezieht sie sich auf die Publikation der Theoretikerin Donna Haraway mit dem wunderbaren Titel «Staying with the Trouble», was so viel bedeutet wie «dran zu bleiben». Haraway argumentiert, dass wir die Herausforderungen des Klimawandels und der Ungleichheit dann meistern können, wenn wir bereit sind, in unüblichen Kooperationen zu arbeiten. Im Seemannsjargon würde man von «all hands on deck» sprechen: Alle, die verfügbar sind, müssen kommen und anpacken.

Neue Fabrikationsmethoden ermöglichen eine neue formale Vielfalt beim Holzbau. Das Bild zeigt die Holzkonstruktion von Blumer-Lehmann für das von Shigeru Ban entworfene Swatch-Hauptquartier in Biel. Foto © Blumer-Lehmann AG

Tradition begünstigt Innovation

In der Schweizer Architektur gibt es eine Tradition und Wertschätzung für das Bauen mit Holz. Ich denke spontan an Bauten von Burkhalter Sumi, Meili, Peter, Zumthor und Caminada aus den letzten drei Jahrzehnten. Und doch spielte das Material auf die gesamte Bauproduktion gesehen nur eine kleine Rolle und wurde vorrangig für Infrastrukturbauten eingesetzt. Nun gibt es einen Boom - sowohl in den Städten als auch auf dem Land entstehen Dutzende Holzgebäude.

Carla Im Gespräch mit Hermann Blumer, Ingenieur und Pionier des Schweizer Holzbaus, haben wir gelernt, dass das erneute Interesse an Holz in den 1970er-/1980er- Jahren aufgrund von zwei Faktoren entfacht wurde: Entwicklungen bei den Verbindungstechniken und Fortschritte in den Verarbeitungstechniken. Zudem haben Anpassungen bei den Brandschutznormen das Bauen mit Holz erleichtert. Hinter diesen Innovationen stehen einerseits die traditionellen Schweizer Holzbauunternehmen, die oft bereits in der vierten oder fünften Generation geführt werden, andererseits die Hochschulen, die oft in Zusammenarbeit mit der Industrie diese Entwicklungen vorantreiben. Grund für den heutigen Boom ist also eine Kombination von Wissenstransfers in Forschung und Industrie, technischem Fortschritt, gesetzlichen Änderungen und neuen Generationen von Architekt*innen und Ingenieur*innen, die sich mit dem Baustoff Holz auseinandersetzen wollen, sowie das wachsende Interesse an nachhaltigem Bauen.

Was können neue digitale Planungs- und Fabrikationsmethoden für den Holzbau leisten?

Celina Unserer Erfahrung nach ist Holzbau die bei Weitem am stärksten digitalisierte Branche im Bauwesen. Die Digitalisierung hat alle Aspekte der Arbeit mit dem Material revolutioniert - von der Holzernte bis zur digital gesteuerten Vorfertigung massgeschneiderter Bauelemente. Neben einer höheren Produktionsgeschwindigkeit ermöglichen Maschinen und Roboter auch genaueres Arbeiten. Die Automatisierung ist aber nicht der Treiber von Innovation, sondern ein Werkzeug, das von Handwerksleuten geprägt und stets weiterentwickelt wird, um Lösungen im Bauen mit Holz voranzutreiben. Holz ist ein imperfektes Material und fordert die digitale Entwicklung stets heraus.

Thomas Neue Fabrikationsmethoden ermöglichen zudem immer auch neue Formen, die uns von vertrauten Bilder befreien. In der Ausstellung ist die Akustikwand von Gramazio Kohler repräsentativ für diese Entwicklung; die Wand wurde mithilfe von Parametric Design entworfen – eine digitale Planungsmethode, bei der Bauwerke nicht mehr gezeichnet, sondern programmiert werden. Mit dem Programmcode wurden die Ästhetik und die Akustik iterativ optimiert. Für den Bau der komplexen Muster kam ein innovatives Montageverfahren mit Augmented Reality zum Einsatz. AR kommt übrigens bereits jetzt in den Produktionshallen zum Einsatz. Zimmerleute bauen nicht mehr nach ausgedruckten Plänen, sondern folgen den dreidimensionalen Montageanleitungen, die auf ihre Brillengläser projiziert werden. Führende Holzbauer sind überzeugt, dass innert wenigen Jahren auch auf der Baustelle die meisten Pläne durch 3-D-Brillen ersetzt werden. Damit kann die Effizienz massgeblich gesteigert werden.

Neue Technologien

Bislang hatten hölzerne Häuser in der Schweiz selten mehr als sechs Etagen. Nun spriessen an verschiedenen Orten Hochhäuser aus Holz empor. Das Rocket in Winterthur soll gar 100 Meter hoch werden. Wie ist das möglich? Wurden die Brandschutz-Normen gelockert, oder ist die Technik bezüglich Brandwiderstand und Tragfähigkeit vorangeschritten?

Thomas Es sind ein paar Sachen gleichzeitig passiert. Enorm wichtig war die Anpassung der Brandschutznormen 2015. Seitdem sind Gebäude mit einer Tragstruktur in Holzbauweise bis 100 Meter Höhe erlaubt. Die neuen Vorschriften orientieren sich nicht mehr am Baumaterial, sondern an der Wirksamkeit der Schutzkonzepte. Mit diesem Systemwechsel nimmt die Schweiz im Brandschutz eine liberale Haltung und eine führende Rolle ein. Da die neue Norm auf einem definierten Qualitätsmanagement basiert, lässt sie Experimente und innovative konstruktive Lösungen zu.

Weiterhin ist die neue Faszination für das Bauen mit Holz auch Ausdruck eines wachsenden gesellschaftlichen Bewusstseins für Nachhaltigkeit. Die lange Tradition, technologische Innovationen, eine fortschrittliche Politik und wirtschaftlicher Wohlstand in der Schweiz schaffen ein produktives Umfeld für die Auseinandersetzung mit dem Material.

In der Ausstellung haben wir in einem Raum 60 Architekturmodelle ausgestellt, die diese Dynamik verdeutlichen. Die Wohnhochhäuser, Bildungsbauten, Bürogebäude, Industriehallen und Infrastrukturbauten befinden sich im ländlichen wie auch im urbanen Kontext und zeigen, dass Holz in allen Anwendungsbereichen der Architektur angekommen ist. Die neuen Möglichkeiten sind nun fast grenzenlos.

Im Verlauf der Jahre sind die Anforderungen an den Schallschutz immer strenger geworden. Konstruktiver Schallschutz wird eigentlich nur über massive Bauteile erreicht. Gibt es neue Techniken, die dieses Dilemma beim Holzbau lösen können?

Carla Neuerdings kommen wieder alte Holzdeckensysteme mit Trockenschüttungen und hybride Wandkonstruktionen mit Holz und Lehm zum Einsatz. Damit können die Schallschutznormen eingehalten werden. Holz hat ein grosses Potenzial in Kombination mit anderen Materialien. Neue Verbundwerkstoffe, Hybridstrukturen, Vorbereitungen und digitale Technologie erlauben das Bauen mit Holz in grösseren Dimensionen. Holz drängt immer mehr in urbane Gebiete vor, in denen bisher Beton und Stahl dominiert haben. Unsere Untersuchung hat gezeigt: Holz ist ein guter Partner.

Celina In der Ausstellung wurde dies anhand von 1:1 Mockups verschiedener Konstruktionstechniken veranschaulicht. Das GSA-Mockup ist ein mit Stahl verstärkter Verbindungsknoten aus Baubuche, der schlanke Skelettbauten mit grossen Spannweiten ermöglicht. Und es gab eine Holzhybriddecken von Implenia zu sehen, die dank biaxialer Tragwirkung und integrierter zementfreier Zusatzmasse mit vergleichbarer Konstruktionsstärke und Schalleigenschaften wie Betondecken ohne Unterzüge ausgeführt werden.

Ein grosses Potenzial sehen wir in der Kombination von biobasierten Materialien wie das hybride Holz-Lehm Bauelement von ERNE. Holz und Lehm sind beide biologischer beziehungsweise mineralischer Herkunft und ergänzen sich in ihren Eigenschaften. Obwohl Lehm und Holz in der Vergangenheit einen formalen Kanon bildeten, ist die Technologie weitgehend vergessen gegangen. Aktuell wird diese Kombination wiederentdeckt und an die aktuellen wirtschaftlichen Erfordernisse sowie an die industriellen Produktionstechniken angepasst.

Das Hochhaus Pi in Zug aus der Feder von Duplex Architekten wird das erste Holzhochhaus von über 80 Metern Höhe sein. Foto © Duplex Architekten

Learning from

Das Buch zeigt verschiedene herausragende Bauten aus anderen Ländern. Was können wir für den Schweizer Holzbau von Japan, Skandinavien oder Chile lernen?

Carla Wir wollen ein Bewusstsein für andere Holzkulturen fördern und aufzeigen, dass es viele Ansätze gibt im Umgang mit Holz. Die daraus entstandenen Architekturen sind meist stark von ihrem geografischen und kulturellen Kontext geprägt. Uns interessieren vor allem Beispiele, bei denen eine starke Beziehung zwischen Holzbau und Landschaft besteht und dies zu inspirierenden Bauten geführt hat. Viele Aspekte der landesspezifischen Traditionen im Bauen mit Holz sind Inspiration für die Zukunft. Sie können uns lehren, die Zusammenhänge wiederzuentdecken, die wir übersehen haben.

Celina Das Beispiel des Ise-Tempels veranschaulicht die Zusammenhänge zwischen Architektur und den natürlichen Ressourcen auf eindrückliche Weise: Alle 20 Jahre wird der Tempel neu gebaut. Das Holz stammt aus dem lokal bewirtschafteten Wald. Symbolisch basiert die Tradition auf dem Gedankengut des Schintoismus, nachdem sich alles in einem ewigen Kreislauf befindet. Ise gibt uns – in seiner bescheidenen Grösse – eine Lektion in langfristiger Planung. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen und einer übermässig wachsenden Bevölkerung ist das Beispiel von Ise heute so aktuell wie vor dreizehnhundert Jahren. Zudem sorgt die wiederholende Errichtung auch dafür, dass altes Handwerkswissen an junge Generationen weitergegeben wird.

Thomas Ein weiteres interessantes Beispiel ist die Entwicklung einer neuen Holzkultur in Kanada. Sie basiert auf den indigenen Wurzeln des Landes. Jahrtausende lang waren die Wälder von zentraler Bedeutung für das Leben der indigenen Völker und lieferten Nahrung, Medizin und verschiedene Materialien für Gebäude. Form, Grösse und Bautechniken der Gebäude variierten je nach Region und den verfügbaren Holzarten. Die Beziehung und tiefe Verbundenheit zwischen den indigenen Völkern und der natürlichen Welt durchdringt auch den Akt des Bauens, bei dem Bäume geopfert werden, um dem Mensch zu nutzen. In einer Welt, in der alles Leben einen Wert hat, ist das Fällen von Bäumen ein heiliger Akt. Wenn diese Bäume in ein Gebäude verwandelt werden, wird die Dankbarkeit durch Zeremonien und Segnungen ausgedrückt.