Renaissance du bois

Celina Martinez, Carla Ferrer et Thomas Hildebrand ont abordé le bois en tant que matériau de construction sous tous les angles avec l’exposition et le livre du même nom, Touch Wood. Photo: Nakarin Saisorn / Nakarin Fotografie

Après avoir visité votre exposition «Touch Wood», j’aimerais évoquer avec vous le potentiel du bois pour l’architecture. L’exposition, en place du 9 juin au 18 décembre 2022 au ZAZ Bellerive à Zurich, comme les nombreux essais de la publication éponyme sont arrivés à point nommé: La crise climatique impose une réduction drastique des émissions de CO2. Si l’on en croit une statistique publiée par la Confédération, construire et produire les matériaux nécessaires à ces constructions génèrent chaque année onze millions de tonnes de dioxyde de carbone en Suisse. Aucune stratégie visant à diminuer ces émissions n’a pour le moment été appliquée. L’engouement actuel pour le bois n’est donc pas étonnant, puisque celui-ci est considéré – en fonction du modèle de calcul appliqué – comme respectueux du climat, à savoir neutre voire positif.

Thomas Hildebrand Le bois peut être utile à tout un tas de choses, cependant, il n’est pas le matériau miracle qui résoudra tous les problèmes de l’environnement bâti. Il peut toutefois jouer un rôle essentiel dans la décarbonisation de notre monde. Les matériaux de construction et la réalisation d’ouvrages sont responsables de plus de dix pour cent des émissions de CO2 au niveau mondial. Attention cependant, le bois reste une ressource naturelle et est à ce titre limité. Quant aux économies potentielles de CO2 réalisables sous nos latitudes, elles sont essentiellement liées à la stratégie visant à remplacer un maximum de béton avec un minimum de bois. La production de béton génère en effet d’importantes émissions de dioxyde de carbone, et la Suisse utilise à l’heure actuelle 16 fois plus de béton que de bois. Par analogie avec le régime végétarien dont il a été prouvé qu’il est plus favorable à la planète, Guillaume Habert, professeur de construction durable à l’EPF de Zurich, plaide en faveur de l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction. L’utilisation de matériaux responsables de fortes émissions de CO2 doit absolument être freinée et réduite au minimum.

Celina Martinez-Cañavate Outre le fait d’être une matière première renouvelable, le bois présente des avantages évidents par rapport à d’autres modes constructifs: il est léger, ce qui permet de réduire la quantité de béton pour les fondations, il peut être préfabriqué avec grande précision à l’aide d’outils numériques, ce qui permet une mise en œuvre plus rapide. Une réflexion différenciée sur le cycle de vie du bois - sans tomber dans une vision romantique - est toutefois importante, ce que notre livre expose bien au travers de l'interview des expert·e·s de la BFH. Construire durablement avec du bois nécessite en premier lieu un approvisionnement en matière première issue d'une gestion forestière durable, ce qui est heureusement le cas en Suisse. Vient ensuite la décision déterminante, pour le bilan écologique, de savoir où et comment utiliser le bois. Et dans ce domaine, nous autres architectes devons à l'avenir accumuler davantage de connaissances afin de pouvoir agir de manière plus consciente.

Carla Ferrer Nous sous-estimons souvent la quantité d’énergie consommée pour la fabrication des bois lamellés-collés et des panneaux agglomérés, et nous utilisons le bois sans parler de ce qu’impliquent les procédés de sa transformation, à l’image du collage ou du placage. Si ceux-ci permettent d’augmenter la durée de vie du matériau, ils rendent souvent difficile la mise en œuvre des concepts prometteurs «Design for Disassembly» ou «Design for Re-use». De nombreux projets de recherche actuels traitent de cette question: concevoir des bâtiments durables implique de réfléchir davantage à la séparation des systèmes, à la modularité et aux systèmes d’assemblage intelligents, dissociables à moindre coût lors de la déconstruction. À l’image des bâtiments en rondins, les constructions traditionnelles anciennes valent la peine d’être étudiées: elles ont souvent été recyclées par le passé, voire reconstruites ailleurs.

Photo: Nakarin Saisorn / Nakarin Fotografie

Utilisation durable des forêts

Vous avez rassemblé différentes statistiques sur ce sujet: quelle est la quantité de bois non-utilisée et disponible pour la construction en Suisse et à l’échelle mondiale?

Thomas Des quelque 10 millions de m3 de bois qui poussent en Suisse chaque année, la moitié environ est récoltée et plus ou moins un quart sert à construire. Il existe un potentiel considérable qui pourrait davantage être exploité. La bonne nouvelle, c’est que la forêt gagne chaque année en surface, un gain correspondant en moyenne à la superficie du lac de Zoug – majoritairement en zone montagnarde. De surcroît, environ 30 pour cent des surfaces forestières suisses appartiennent à des particuliers. Ces dernières sont souvent morcelées, ce qui rend difficile l’exploitation efficace du bois. Une collaboration coordonnée nécessiterait de meilleures conditions-cadres.

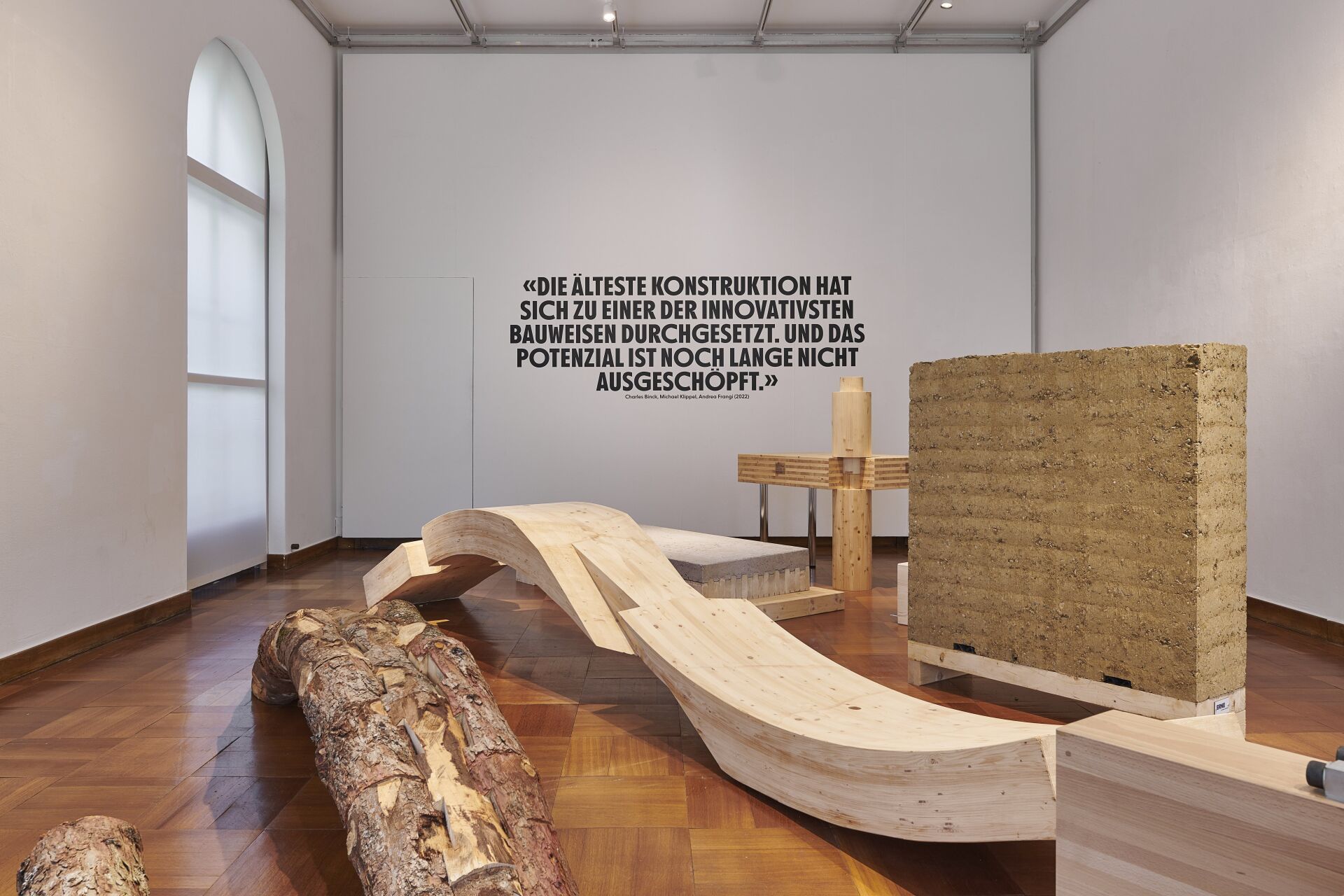

Carla Les expert·e·s s’accordent sur le fait qu’une augmentation de l’exploitation du bois en Suisse est envisageable. Toutefois, nous devrions en faire une utilisation plus efficace. Il faudrait inclure des essences comme le hêtre et recycler davantage de bois déjà utilisé. Le nombre d’essences utilisées n’a cessé de chuter, conséquence de la généralisation des processus industriels favorisant l’utilisation d’un petit nombre d’essences. L’épicéa, le sapin, le mélèze, le hêtre et le chêne permettent ainsi de couvrir 95 pour cent de la production. Élargir le champ d’utilisation des essences permettrait à l’avenir d’augmenter le volume de bois destiné à être utilisé comme matériau de construction. Au Museum Bellerive, un tas de bois composé de matériaux abandonnés par une entreprise de commerce de bois nous permettait d’illustrer ce thème. Nombreux sont les bois remarquables qui sont tout simplement tombés dans l’oubli.

Celina Il faut préciser que l'industrie est contrainte par l'utilisation d'arbres à croissance rectiligne. Les essences à troncs tordus représentent cependant un grand potentiel, comme en attestent les projets de recherche menés par l'Institut pour les constructions en bois (IBOIS) de l'EPFL. L'objectif de leur concept «Whole Wood» est de simplifier la complexité de tous les aspects - de l'arbre à l'architecture en bois - à l'aide de méthodes numériques: les exigences de la gestion forestière, l'empreinte carbone de la transformation et de la production, ainsi que le traitement robotisé pour les applications architecturales et constructives y sont combinés. L'idée d'associer des sujets choisis sur place à des projets locaux pourrait redéfinir la pratique de l'architecture, donner naissance à un nouveau langage architectural et créer une circularité locale.

Avec les nouveaux matériaux composites, les structures hybrides et la numérisation, le bois permet de construire dans des dimensions plus grandes et pénètre de plus en plus dans les zones urbaines, où le béton et l'acier dominaient. Photo: Nakarin Saisorn / Nakarin Fotografie

Tout en bois?

La préparation de cet entretien nous a mené jusqu’à une étude publiée par le WWF, arguant du fait que les pays industrialisés consomment déjà plus de bois qu’il n’en pousse sur leur territoire. Une demande croissante en bois favoriserait par conséquent la déforestation à l’échelle mondiale, et aurait des effets plus nuisibles que bénéfiques au climat.

Celina Le bois n’est pas partout la bonne réponse, c’est certain. C’est précisément dans les régions du monde où la construction est la plus dynamique, à l’image de la zone Asie-Pacifique, loin des forêts, que d’autres matériaux organiques comme le bambou ou l’argile doivent trouver leur utilité. L’utilisation du bois dans l’architecture a été influencée par le contexte géographique, les modes de vie et les technologies. Comprendre ces relations est essentiel. Le bois ne doit pas être considéré comme une simple ressource matérielle, mais comme un élément d’une chaîne de création de valeur régionale ayant également un effet durable aux niveaux économique, culturel et écologique.

Carla L’intensification de l’emploi du bois nécessite par ailleurs une planification à long terme. «Une société grandit quand les vieillards plantent des arbres à l’ombre desquels ils savent qu’ils ne s’assoiront jamais» énonce un proverbe grec. Construire en bois nous pousse à penser et à agir dans des dimensions temporelles plus longues. Cela peut être en contradiction avec les exigences du secteur de la construction, en particulier avec la demande croissante de constructions en bois. À cela s’ajoute un conflit d’intérêt auquel la ressource bois est confrontée. Elle est limitée et de nombreux secteurs concurrents – par exemple l’industrie de l’énergie, de la construction ou du papier – dépendent de son utilisation. L’augmentation de la récolte de bois parallèlement au maintien de la diversité des prestations forestières requiert des efforts sociaux, politiques et économiques. C’est exactement ce que nous voulions faire avec «Touch Wood»; créer une plateforme pour mener et encourager le dialogue interdisciplinaire – de la forêt vers l’architecture en passant par le bois.

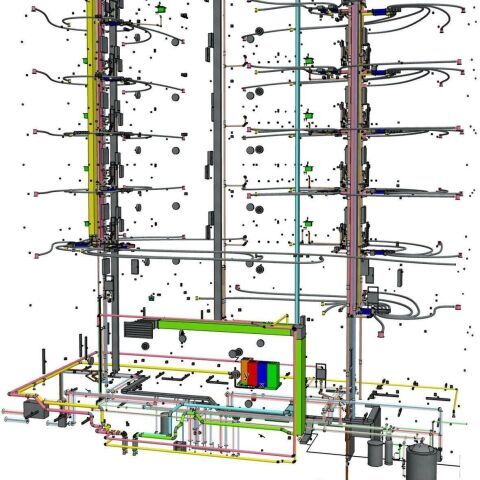

La construction en bois est le secteur le plus numérisé du bâtiment - de l'abattage à la préfabrication numérique d'éléments de construction taillés sur mesure. La photo montre un poste de conduite dans la scierie de Blumer-Lehmann. Photo © Blumer-Lehmann AG

Une nouvelle compréhension de la nature

Vous plaidez pour une autre perception de la nature, condition nécessaire pour parvenir à une économie du bois durable et, plus généralement, pour rendre la culture plus durable. Qu’entendez-vous par-là?

Thomas L’architecture fait face à un dilemme et nous devrons à l’avenir trouver des réponses plus complètes. Nous autres architectes avons, des décennies durant, contribué à la pollution de l’environnement et à l’épuisement des ressources naturelles. Repenser notre attitude et changer notre comportement prendra beaucoup de temps. Cette phase de transformation vient tout juste de débuter; elle va changer fondamentalement beaucoup de choses dans notre profession. En proie à la crise climatique, notre conscience évolue constamment et les priorités changent. Réduire la mise en œuvre de matériaux et utiliser plus de matériaux durables comme le bois, est une manière simple et évidente de réagir.

Celina Mais le bois est aussi en mesure de fournir tout autre chose. L'étude de ce matériau nous rapproche de nos forêts et de nos arbres; cela nous aide à acquérir une compréhension plus profonde de la gestion de l'environnement naturel. Construire en bois peut à la fois améliorer les conditions de vie humaines et contribuer à la préservation de l'environnement naturel. C'est la promesse d'une architecture libre d'instrumentalisation et d'idéalisation, en relation directe avec la nature.

Patchiness

L’essai de Helene Romanik sur le caractère «patchy» est le texte de la publication que je préfère. Elle plaide en faveur d’une interaction renforcée entre acteurs humains et non-humains. Elle soutient l’idée que la nature est un paysage socialement et politiquement motivé. Cet argument fait de l’architecture une médiation. À quoi cela pourrait-il ressembler?

Thomas Helene Romankin est diplômée en sciences culturelles et s’est beaucoup intéressée à des artistes contemporains comme Lara Almarcegui ou encore Pierre Huyghe. Sa formation et son activité lui permettant de porter un regard pour ainsi dire «extérieur» sur l’architecture, nous l’avons invitée à écrire un texte. Son propos tend à promouvoir le besoin qu’éprouve la société de nouveaux récits remplaçant celui de la croissance illimitée et du progrès, que l’évidence de la crise climatique rend logiquement bancal. La conception d’une Terre comme source inépuisable cède de plus en plus la place à celle d’un écosystème vulnérable peuplé d’acteurs humains et non humains. L’image de la culture d’un côté et de la nature de l’autre s’estompe au profit d’une image représentant des environnements imbriqués et interdépendants, que seule l’interdisciplinarité permet de comprendre et d’influencer. Les déséquilibres écologiques et sociaux sont étroitement liés. Par «patchiness», Helene Romankin souligne notamment la diversité des défis qui est due à des situations et des lieux spécifiques. En d’autres termes, de petites narrations variées remplaceront le récit d’un progrès sans limite. L’avenir révèlera quel sera l’effet de ce changement sur l’architecture. Différentes approches architecturales répondront à différents contextes. «Design for Disassembly» et «Re-use» ne cesseront de gagner en importance et génèreront une palette de matériaux hétérogènes, de plus en plus organiques et aux traces d’usure toujours plus marquées. Par conséquent, l’architecture «patchy» sera moins «glossy». Elle sera en outre de plus en plus intégrée dans des approches transdisciplinaires permettant une meilleure appréhension et amélioration de situations complexes et interdépendantes. Les processus itératifs domineront, produisant une architecture jamais achevée, mais continuellement adaptée. En résumé, l’architecture se distinguera radicalement du concept puriste de la modernité.

Carla Il est intéressant de noter que cette description correspond bien à celle de Stefan Kunz commentant dans notre livre les constructions historiques en bois du musée suisse en plein air à Ballenberg. Autrefois, les charpentiers utilisaient précautionneusement les ressources locales et recyclaient couramment des éléments de construction. Les anciens bâtiments en bois «grandissaient» progressivement et de manière telle, qu'il est parfois difficile aujourd'hui d'en dater précisément l'année de construction. Cette culture de l'entretien a permis de maintenir en état et de développer les bâtiments au fil des générations et des siècles. En ce sens, Ballenberg est un magnifique exemple de l'architecture «patchy» à venir.

Thomas J’aimerais encore relever un aspect du texte d’Hélène Romakin qui m’a impressionné. Elle fait à la fin référence à la publication de la théoricienne Donna Haraway, magnifiquement intitulée «Staying with the Trouble», ce que l’on pourrait traduire par «rester dans le coup». Haraway affirme qu’il est possible de relever les défis liés au changement climatique et à l’inégalité, mais seulement dans la mesure où nous serons prêts à travailler dans le cadre de coopérations inhabituelles. Dans le jargon des marins, on dirait «all hands on deck», ce qui signifie que celles et ceux qui sont disponibles doivent venir donner un coup de main.

De nouvelles méthodes de fabrication permettent une nouvelle diversité formelle. La photo montre la construction en bois de Blumer-Lehmann pour le quartier général de Swatch à Bienne, conçu par Shigeru Ban. Photo © Blumer-Lehmann AG

La tradition favorise l'innovation

Dans l’architecture suisse, la construction en bois jouit à la fois d’une tradition et de considération. Je pense notamment à des ouvrages de Burkhalter Sumi, Meili, Peter, Zumthor et Caminada au cours de ces trente dernières années. Et malgré cela, ce matériau n’a joué qu’un rôle mineur dans l’ensemble de la production du bâti et a été utilisé en priorité pour des bâtiments d’infrastructure. Aujourd’hui, on assiste à un véritable boom, avec la construction de dizaines de bâtiments en bois, tant dans les villes que dans les campagnes.

Carla Un échange avec Hermann Blumer, ingénieur et pionnier de la construction en bois en Suisse, nous a enseigné que deux facteurs sont à la base du regain d’intérêt pour le bois dans les années 1970/1980: les avancées dans les techniques d’assemblage d’une part, et les progrès dans les techniques de production d’autre part. Facilitée, la construction en bois l’a aussi été par l’adaptations des normes de protection contre les incendies. Derrière ces innovations se trouvent d’un côté les entreprises traditionnelles de construction en bois suisses, et de l’autre les hautes écoles, qui font souvent avancer ces développements en collaboration avec l’industrie. L’actuel «boom» s’explique donc par la combinaison de transfert de connaissances, de travaux de recherche, de progrès techniques, de changements législatifs et des nouvelles générations d’architectes et d’ingénieurs désireuses d’utiliser le bois, sans oublier l’intérêt croissant pour la construction durable.

Qu’apportent les nouvelles méthodes numériques de planification et de construction à la construction en bois?

Celina À en croire notre expérience, le secteur de la construction en bois est de loin le plus avancé de la branche. La numérisation a révolutionné tous les aspects du travail avec ce matériau, de sa récolte à la préfabrication programmée numériquement. Outre une vitesse de production plus élevée, les robots permettent également de travailler avec plus de précision. L’automatisation n’est toutefois pas le moteur de l’innovation, mais un outil que les artisans développent en permanence pour développer des solutions servant à la construction; le bois reste un matériau imparfait qui défie constamment le développement numérique.

Thomas Qui dit nouvelles méthodes de fabrication sous-entend aussi nouvelles formes. Au sein de l'exposition, un mur acoustique conçu par Gramazio Kohler évoque cette évolution; le mur en question a été conçu à l'aide d'une méthode de planification numérique qui permet de programmer des constructions et non plus de les dessiner. L'optimisation des qualités esthétiques et acoustiques du mur est le fruit de différentes itérations orchestrées par un code programmatique. Un procédé d'assemblage innovant utilisant la réalité augmentée a en outre été utilisé pour la construction de l'échantillon.La RA est d'ailleurs déjà utilisée dans les ateliers de production. Les charpentiers ne construisent plus selon des plans imprimés, mais suivent des instructions de montage en trois dimensions. Les constructeurs bois les plus importants sont convaincus que d'ici quelques années, les plans seront généralement remplacés par des lunettes 3D sur les chantiers, permettant d'augmenter considérablement l'efficacité.

Nouvelles technologies

Il y a encore peu de temps, les bâtiments en bois ne dépassaient jamais six étages en Suisse. Aujourd’hui des tours en bois voient le jour. À Winterthur, le Rocket doit même atteindre 100 mètres. Comment expliquer cela? Les normes de protection incendie ont-elles été assouplies, ou est-ce la technique qui a progressé en matière de résistance au feu et de charge admissible?

Thomas C'est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. L'adaptation des normes de protection incendie en 2015 a été extrêmement importante. Avec elle, la hauteur des bâtiments dotés d'une structure porteuse en bois peut en toute légalité atteindre 100 mètres. Les nouvelles directives se réfèrent à l'efficacité des principes de protection et non pas au matériau de construction, comme c'était le cas avant. Avec ce changement de système, la Suisse adopte une attitude libérale et joue un rôle de leader en matière de protection incendie. En outre, la nouvelle fascination pour la construction en bois est également l'expression d'une prise de conscience sociale croissante en matière de durabilité. La longue tradition, les innovations technologiques, une politique progressiste et la prospérité économique de la Suisse créent un environnement favorable à l'étude du matériau et de ses capacités. Dans le cadre de l'exposition, une salle regroupant 60 maquettes d'architecture illustrait cette dynamique.Les tours de logements, les bâtiments de formation, les immeubles de bureaux, les halles industriels et les bâtiments d'infrastructure sont localisés dans des contextes ruraux et urbains, et montrent que le bois est utilisé dans tous les domaines de l'architecture. Les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous ne connaissent quasiment pas de limites.

Au fil des années, les exigences en matière d’insonorisation sont devenues de plus en plus strictes. Or, seuls les éléments massifs procurent des garanties en termes d’insonorisation constructive. Quelles sont les nouvelles techniques permettant de résoudre ce dilemme?

Carla Depuis peu, on utilise à nouveau d’anciens systèmes de plancher en bois avec des remblais secs et des constructions murales hybrides avec du bois et de l’argile. Cela permet de respecter les normes d’isolation acoustique. Le bois a un grand potentiel en combinaison avec d’autres matériaux.. Les nouveaux matériaux composites, les structures hybrides et la technologie numérique permettent de construire dans des dimensions plus importantes. Le bois est de plus en plus présent dans les zones urbaines, là où le béton et l’acier prédominaient jusqu’à présent. Le bois est un bon partenaire, mais il a aussi besoin de bons partenaires, ce que révèle notre étude.

Celina L’exposition illustrait cela à l’aide de mock-ups à l’échelle 1:1 réalisés avec différentes techniques de construction. Le mock-up GSA est un nœud d’assemblage en hêtre renforcé par de l’acier, ce qui permet de réaliser des constructions à ossature mince et de grande portée. On pouvait aussi découvrir un plancher hybride en bois construit par Implenia. Grâce à l’effet porteur biaxial et à l’intégration d’une masse supplémentaire sans ciment, il est réalisé sans sommier malgré une épaisseur de construction et des propriétés acoustiques comparables à celles de planchers en béton.

Nous estimons que la combinaison de matériaux biosourcés représente un grand potentiel, à l'image de l'élément de construction hybride bois-argile d'ERNE qui allie deux matériaux biologiques aux propriétés complémentaires. Alors que l'argile et le bois constituaient des canons formels par le passé, la technologie inhérente a été largement oubliée. On redécouvre aujourd'hui cette combinaison pour l'adapter aux exigences économiques ainsi qu'aux techniques de production industrielle.

La tour Pi à Zoug, conçue par Duplex Architekten, sera la première tour en bois de plus de 80 mètres de haut. Photo © Duplex Architekten

Learning from

Le livre présente différents ouvrages construits au-delà de nos frontières. Comment faire bénéficier la construction en bois suisse de l’expérience japonaise, scandinave ou encore chilienne?

Carla L’objectif était de montrer que les approches de l’usage du bois sont multiples. Les architectures qui en résultent sont généralement très influencées par leur contexte géographique et culturel. Les exemples qui nous ont le plus intéressés sont ceux qui articule construction en bois et paysage dans une relation forte pour donner naissance à des ouvrages stimulants. Nombreux sont les aspects liés aux traditions locales en matière de construction en bois qui peuvent devenir une source d’inspiration pour l’avenir et nous apprendre à redécouvrir des interactions que nous avons négligées.

Celina Reconstruit tous les 20 ans, l’exemple du sanctuaire d’Ise au Japon illustre magnifiquement les relations qui peuvent être tissées entre architecture et ressources naturelles. Le bois provient de la forêt exploitée localement. Cette tradition repose sur la pensée du shintoïsme, selon laquelle tout se trouve dans un cycle éternel. Ise nous donne – à son échelle modeste – une leçon de planification à long terme. Dans un monde aux ressources limitées et à la croissance démographique démesurée, l’exemple du sanctuaire d’Ise n’a rien perdu de son actualité malgré ses 1300 ans. La répétition de la construction assure en même temps la transmission du savoir artisanal aux générations suivantes.

Thomas Le développement, au Canada, d’une nouvelle culture du bois reposant sur les racines indigènes du pays constitue un autre exemple intéressant. Des millénaires durant, les forêts occupaient une place centrale pour la vie des peuples indigènes en livrant nourriture, remèdes médicaux et différents matériaux pour la construction de bâtiments. La forme, la taille et les techniques constructives variaient en fonction de la région et des essences de bois à disposition. La relation et le lien profond entre les peuples indigènes et le monde naturel imprègnent également l’acte de construire, au cours duquel les arbres sont sacrifiés pour le bénéfice de l’homme. Dans un monde où toute forme de vie a une valeur, l’acte d’abattre des arbres revêt une dimension sacrée perpétuée par des cérémonies et bénédictions lorsque ces arbres sont transformés en bâtiments. Comme l’expression d’une gratitude.