Der menschliche Massstab – Einblicke in die Gedankenwelt von Nomos

Nomos ist eine Vereinigung von Architekt*innen mit Standorten in Genf, Lissabon und Madrid. Paul Galindo, Lucas Camponovo, Ophélie Herranz, Katrien Vertenten und Massimo Bianco bearbeiten Projekte aller Grössenordnungen. Dabei versuchen sie stets, neben dem architektonischen auch den kulturellen Kontext zu berücksichtigen. | Foto: Ava Camponovo

Farbe kann oberflächlich, das heisst dekorativ eingesetzt werden. Sie hat aber auch die Kraft, die Wirkung von Körpern und die Atmosphäre von Räumen zu verändern. In allen Arbeiten von Nomos, einem Architekturbüro mit Standorten in Genf, Lissabon und Madrid, spielen Farbe und Materialität eine tragende Rolle. Paul Galindo und Lucas Camponovo erklären im Gespräch mit Dane Tritz, welche vielfältigen Intentionen in diesem Thema verwoben sind.

Zu welchem Zeitpunkt beginnt ihr bei euren Projekten über Farbe nachzudenken? Spielt sie schon bei den ersten Skizzen eine Rolle oder erst, wenn bereits das Projekt räumlich und konstruktiv «steht»?

Paul Galindo Das hängt jeweils von der Ausgangssituation ab. Dass die Arbeit mit Farbe bereits am Anfang eines Prozesses steht, ist selten. Sie wird meist erst im Verlauf zu einem Thema. Wir fragen uns, wie ein Material, eine Textur oder ein Anstrich einem Projekt einen weiteren Layer hinzufügen kann. Wir haben dabei kein Standardrepertoire und auch keine Präferenzen. Die Ideen entstehen spontan. Wir diskutieren verschiedene Ansätze, die sie sich dann allmählich wie selbstverständlich durchsetzen.

Lucas Camponovo Farbe ist wie ein Faden, der sich im Verlauf eines Projekts zu einem Gewebe verspinnt, während das Projekt insgesamt an Dichte gewinnt. Auch wenn wir sie oft nicht bewusst thematisieren, ist Farbe beim Entwerfen doch immer präsent. Wenn wir über Raum nachdenken, ist immer auch die Frage nach der Materialität präsent. Farbe hat die Kraft, die architektonischen Elemente in Beziehung zu setzen.

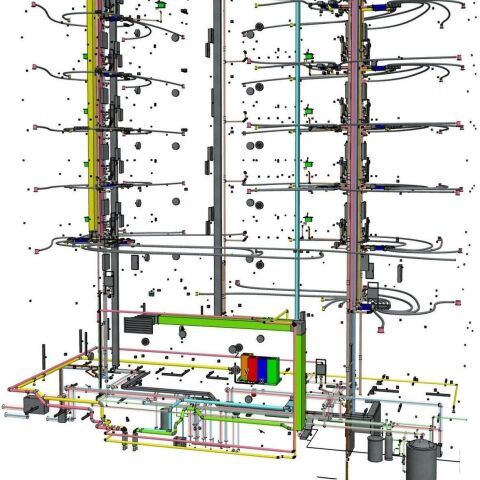

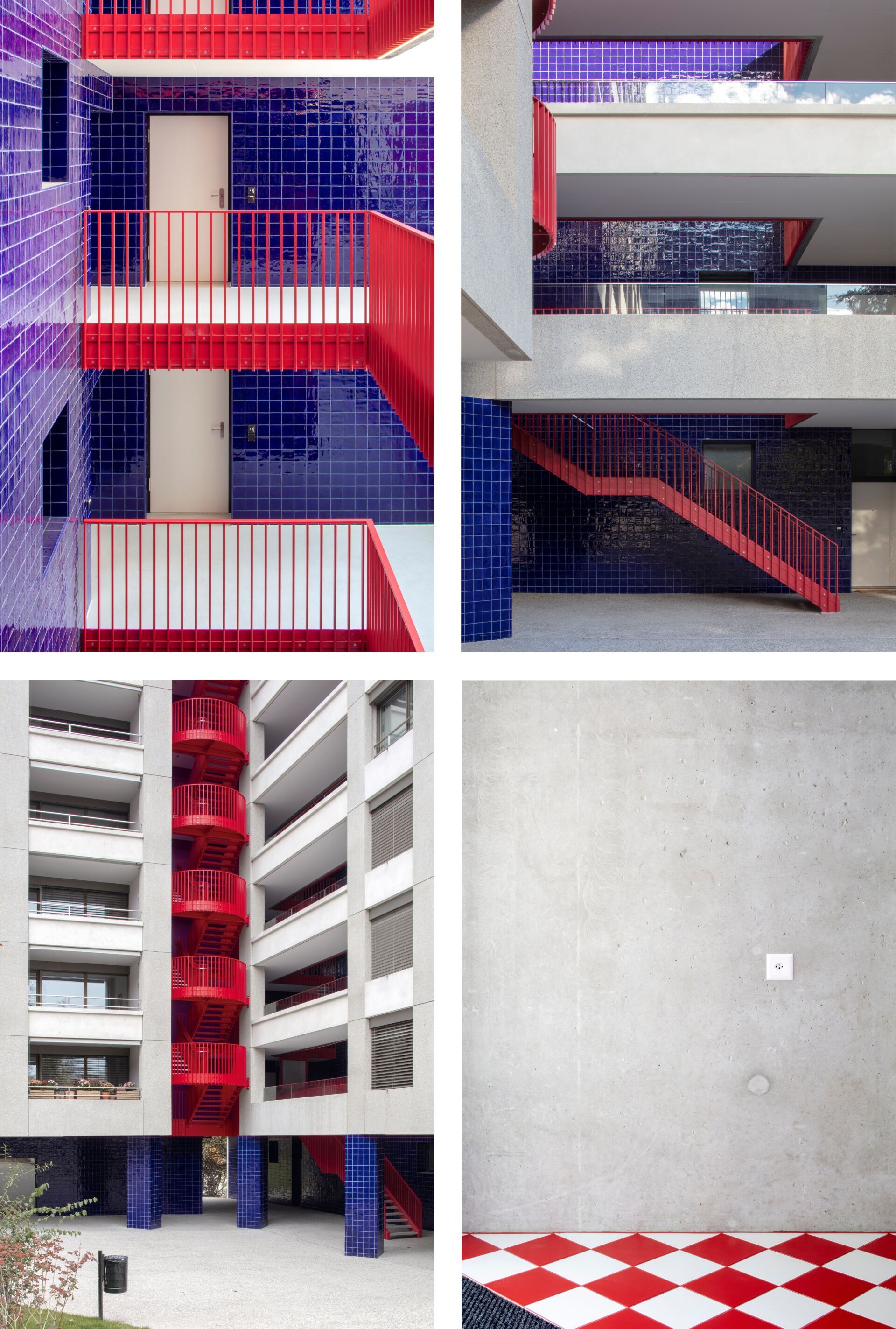

Das Mehrfamilienhaus Dr Prévost liegt in einem Wohnviertel nahe dem Genfer Stadtzentrum. Anforderungen aus dem Wohnraumgesetz und wirtschaftliche Zwänge führten zu einem kompakten Gebäude mit einer Mischung aus Sozial- und Eigentumswohnungen. | Foto: Paola Corsini

Schauen wir uns das Mehrfamilienhaus Dr. Prévost in Genf genauer an, das einen blau gefliesten Sockel hat und eine rote Treppe. Welche Rolle oder Bedeutung haben die Farben dort?

Lucas Bei diesem Wohnungsbau war es uns wichtig, die Gemeinschaftsräume durch handwerklich wirkende Elemente zu betonen. Wir wollten den kompakten und seriellen Wohnungen interessante Erschliessungszonen gegenüberstellen und über sie einen menschlichen Massstab einführen. Wer die Fayence-Kacheln betrachtet, dem wird – bewusst oder unbewusst – klar, dass sie jemand von Hand verlegt hat. Man spürt das Handwerk und damit auch ein wenig die Menschen, die sie angebracht haben. Was die Farbe betrifft, so wollten wir den Eindruck vermitteln, dass sich der Raum ausdehnt und vergrössert. Und Blau – in Anlehnung an den Himmel – schien uns die logische Wahl. Die Farbe der Treppe sollte mit dem Blau harmonieren und doch zugleich einen Kontrast bilden. Spontan haben wir den Stahl mit der Farbe Rot assoziiert. Jedes Treppenpodest ist als kleiner Balkon ausgebildet und lädt zum Innehalten ein. Das Rot ist auch an die Stahlkonstruktionen von Bernard Tschumi angelehnt.

Bei euren Renovationen gibt es eine noch grössere Vielfalt an Farben und Texturen als bei den Neubauten. Ich denke an La Nave in Madrid, die Umwandlung einer ehemaligen Druckerei in Wohnräume.

Paul Wir haben bei La Nave mit industriell hergestellten Materialien gespielt. Für die Zonierung der Räume durch neue Wände haben wir Ziegelsteine mit zwei verschiedenen Farbtönen gewählt, die auf der einen Seite glasiert und auf der anderen unbehandelt sind. Durch die Art, wie sie komponiert sind, haben wir eine gewisse Üppigkeit erreicht. Auch dort ging es uns wieder um den menschlichen Massstab. Die Maurer produzierten beim Arbeiten mit den Ziegeln Ungenauigkeiten oder Fehler. So wurden einige der Steine anders herum positioniert, als wir es angedacht hatten: Statt der glasierten Oberflächen zeigen nun oft die rauen nach aussen. Doch diese «Fehler» waren letztlich ein Glücksfall. Man kann sich das Projekt ohne dieses lebendige Detail gar nicht mehr vorstellen. Es fügt der Geschichte des Ortes einen weiteren Layer hinzu. Gerade weil wir solche Vielschichtigkeiten schätzen, machen wir sehr gerne Umbauten.Generell können wir bei kleinen Projekten mehr experimentieren und stärker das Handwerkliche herausarbeiten. Wenn man nachvollziehen kann, wie etwas zusammengefügt wurde, erlebt man einen Raum ganz anders. Die Erfahrungen, die wir bei den kleinen Bauaufgaben sammeln, transferieren wir in den grossen Massstab, indem wir dort ebenfalls versuchen, mit bestimmten Materialien und Texturen Empfindungen hervorzurufen.

Lucas Beim städitschen Massstab reagieren wir auf die Gebäude rund um unsere Projekte herum. Wir versuchen, die bestehenden Layer herauszuarbeiten und eine neue lebendige Schicht hinzuzufügen.

La Nave ist die Umwandlung einer ehemaligen Druckerei in Madrid in Wohnraum. Zonen für das Familienleben greifen mit Bereichen zum Arbeiten ineinander. Die Verwendung lokaler Materialien und das Sichtbarmachen von handwerklichen Techniken standen im Vordergrund. | Foto: Luis Asín

Das Kaya Medical Center in Burkina Faso fügt sich ganz selbstverständlich in seine Umgebung ein. Beim Wohnheim Pasodoble in Lancy hingegen lassen grüne und weisse Kacheln es aus seiner Umgebung herausstechen. Wann geht es darum, sich einzufügen, wann klar darum, etwas Neues einzufügen?

Paul Bei Kaya gaben die Lage und die Wahl von Erde als Baumaterial bereits sehr vieles vor bezüglich Form und Anmutung. Die Fragen, wie man das Gebäude konstruiert und wie mit einem kleinen Budget umgeht, standen im Zentrum. Doch auch Pasodoble ist aus dem Kontext entwickelt. Auf dem Grundstück steht eine schöne Zeder, mit der wir in einen Dialog treten wollten. Da das Gebäude gross ist, haben wir es in zwei Volumen gegliedert. Die Farbigkeit soll helfen, den Massstab weiter herunterzubrechen. Und die Kacheln reflektieren das Grün ringsum und potenzieren es so in seiner Wirkung.

Haben Kund*innen auf eure Material-, Textur- oder Farbvorschläge auch schon ablehnend reagiert?

Paul Ab und an gibt es Diskussionen und manchmal auch Missverständnisse. Meistens bringen aber die Gespräche über Farben oder Materialien eher Entspannung. Wenn es Reibereien gibt – beispielsweise bezüglich des Budgets –, kann der Dialog über Farben versöhnlich wirken. Manchmal können wir im Zuge dieser Gespräche auch anspruchsvolle Details durchbringen, die bis dahin nicht vorgesehen waren.

Lucas Bei Pasodoble hatte anfangs nicht nur die Bauherrschaft Mühe mit der Farbe, sondern die Stadtbildkommission in Genf. Einmal mussten wir sogar den Bau stoppen, bis sie überzeugt waren, dass er an diesem Ort gut funktionieren würde. Doch am Ende hat er allen gefallen. Dasselbe gilt für Dr. Prévost: Wir wurden in hitzigen Briefen angegriffen: «Warum macht ihr nicht einfach ein graues Gebäude wie sonst üblich? Muss immer alles gewollt modisch sein?» Es ist verrückt, welch starke Emotionen – positive und negative – Farben auslösen können. Um solche Reaktionen zu umgehen, lenken wir die Diskussionen meist auf Materialität, Funktion und Texturen; da gibt es schneller einen Konsens.

Paul Wir haben über Farbe gesprochen, als sei sie etwas Neues oder Ungewöhnliches beim Gestalten von Architektur. Es gab zwar Zeiten, vor allem als der Minimalismus dominierte, in denen Farbe aus den akademischen Diskursen fast komplett verschwunden war und man sich mehr auf Raum konzentrierte. Dabei gehört sie seit der Antike ganz selbstverständlich zur Architektur dazu. Farbe hat die Kraft den Raum zu fassen, ihn grösser erscheinen zu lassen und ihm viele neue Qualitäten hinzufügen.

Das Pasodoble in Lancy ist ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung und Studierende. Es umfasst Gemeinschafts- und Sozialwohnungen. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäftsräume und ein Fitnesscenter. Zwei Riegel wurden durch Arkaden miteinander verbunden und bilden so eine Serie aus Atrien. | Foto: Paola Corsini

Dieser Artikel ist in Arc Mag 2023-4 erschienen. Bestellen Sie jetzt ein Abo, damit das Heft schon bald in Ihrem Briefkasten ist.