Die Architekturgalerie Luzern wird 40 – im Interview schauen die Akteure zurück

Raphael Wiprächtiger, Martin Schuler und Martin Janser leiten aktuell die Architekturgalerie Luzern.

Die Architekturgalerie Luzern wurde vor vier Jahrzehnten gegründet. Wer hat sie ins Leben gerufen und was waren die Beweggründe der Initianten?

Toni Häfliger Die Architekturgalerie Luzern wurde 1983 von Roman Lüscher ins Leben gerufen. Damals war die Auseinandersetzung mit Architektur noch nicht so intensiv wie heute und fand eher punktuell statt. Roman wurde vom mit ihm befreundeten Galeristen Fredi Macek angefragt, ob er Interesse hätte, gemeinsam einen Ausstellungsraum zu mieten, um Kunst und Architektur zu zeigen und zu vermitteln. Er willigte ein und so wurde die Galerie «Partikel» zu einem der ersten Ausstellungsorte, der sich auf das Zeigen von Architektur konzentrierte. Noldi und Vrendli Amsler aus Winterthur haben damals den Auftakt gemacht. Es folgten Ausstellungen unter anderem mit Ivano Gianola und Rob Krier. Um 1986 vergrösserte sich das Team um Heinz Wirz, Heinz Hüsler und mich, und wir teilten die Arbeit in Bereiche auf.

Luca Deon Nach meinem Architekturstudium war es mir wichtig, mich ehrenamtlich für meinen Beruf und meine Stadt Luzern zu engagieren. So habe ich mich 1994 bei der AGL für eine Mitarbeit «beworben» und später zusammen mit Toni 15 Jahre lang die Galerie geleitet.

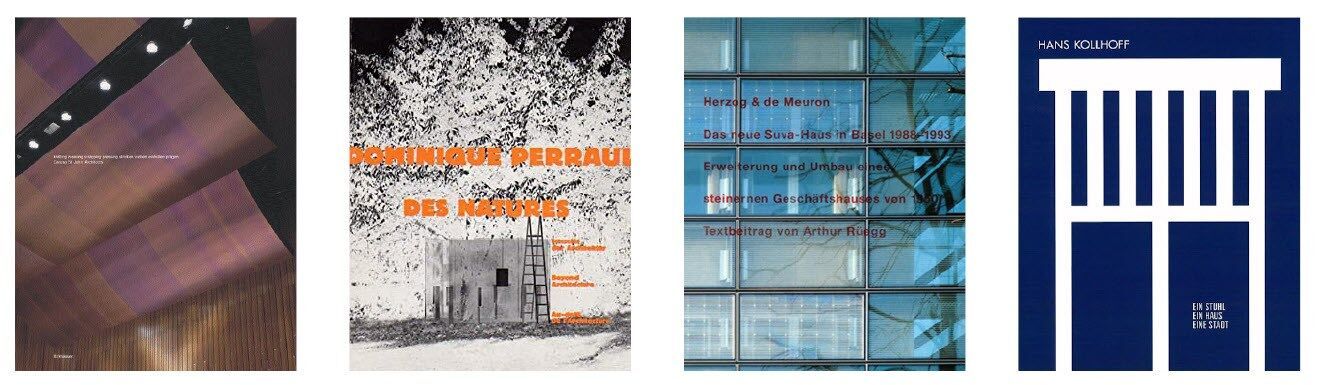

TH In der Folge entwickelten sich die Veranstaltungen zu einem «Hotspot» für Architekturinteressierte mit nationaler und internationaler Ausstrahlung. Es entstand eine Reihe mit damals teilweise noch wenig in Erscheinung getretenen Architekt*innen, darunter Heinz Tesar, Peter Zumthor, Bétrix & Consolascio, Adolf Krischanitz, Burkhalter Sumi, Dieter Kienast, Josep Lluis Mateo, Gigon / Guyer und Hans Kollhoff. In dieser Zeit begann auch die Produktion hochwertiger Kataloge - zunächst im Selbstverlag und später in Zusammenarbeit mit Birkhäuser.

Wann kam die aktuelle Leitung ins Boot?

Martin Schuler Neben der eigenen Architekturpraxis hat mich seit jeher auch die Architekturvermittlung interessiert. Bei der Architekturgalerie Luzern bin ich bereits 2003 fündig geworden. Zuerst war ich für die Medienarbeit verantwortlich, dann Geschäftsführer der Stiftung und 2020 übernahm ich deren Präsidium.

Martin Janser Ich bin seit 2019 dabei. Als ich für eine Mitarbeit angefragt wurde, habe ich sofort zugesagt. Denn gemeinsam kann man Themen, die einen interessieren, ganz anders angehen als im Berufsalltag. Zur gleichen Zeit stiess auch Raphael Wiprächtiger dazu.

In der Edition der Architekturgalerie Luzern sind inzwischen über zwanzig Kataloge erschienen.

Lässt man die Events und Ausstellungen aus vier Jahrzehnten Revue passieren, so kann man aus ihnen den Versuch ablesen, eine Balance zu finden zwischen einem «Heraustragen» – dem Bekanntmachen von Innerschweizer Positionen – und einem «Hineinbringen» – dem Einholen von Impulsen aus anderen Regionen der Schweiz und aus dem Ausland.

TH Uns war es wichtig, möglichst viele Gruppen in den Diskurs einzubeziehen. Neben Architekt*innen, Studierenden, Architektur- und Kulturinteressierten wollen wir immer auch mit Behörden und Politiker*innen diskutieren. Anfangs hat das Team Plakate in vielen Geschäften in der Stadt Luzern aufgehängt, um ein möglichst breites lokales Publikum in die Ausstellungen und zu den Vorträgen zu locken. Gleichzeitig hatten wir aber auch den Anspruch, dass die Ausstrahlung der Architekturgalerie Luzern über die Region und die Schweiz hinausgeht.

LD Die AGL hat sich als «Seismograf der Architekturszene» verstanden, wie Toni zu sagen pflegte. Dabei interessierten uns nicht primär die starken «Beben». Vielmehr haben wir den feinen Bewegungen einiger Architekt*innen nachgespürt. Schaut man sich die Liste der ausgewählten Architekt*innen an, haben später dann aber fast alle für grosse Bewegungen in der Szene gesorgt. Waren es am Anfang ausschliesslich regionale und nationale Vertreter, so wurde der Radius mit meinem Eintreten stärker auf Europa ausgeweitet. So konnten wir noch mehr internationale Positionen nach Luzern holen und mit ihnen authentische Diskurse generieren. Es folgten Ausstellungen unter anderem mit Roger Diener und Martin Steinmann, Herzog & de Meuron, Devanthéry & Lamunière, Dominique Perrault, Daniele Marques. Jean Nouvel, Margherita Spiluttini und Caruso St John. Verbunden waren die Ausstellungen immer mit Vorträgen oder Diskussionsrunden mit den ausstellenden Architekt*innen und namhaften Gästen.Es war stets ein gegenseitiger Respekt zwischen den Berufskolleg*innen im In- und Ausland vorhanden. Die Ausstellungseröffnungen mit Vortrag und Signierung des begleitenden Katalogs zogen Interessierte aus dem ganzen Land an. So wurden die jährlich wiederkehrenden Anlässe zu einem Fixpunkt der Schweizer Architekturszene. Die Atmosphäre war familiär. Das war wohl auch oft der Grund, warum die meisten der für Ausstellungen angefragten Architekt*innen zugesagt haben.

TH Jede Ausstellung war gleichzeitig auch ein Projekt für den ausstellenden Architekten, indem der Raum gleichsam angeeignet wurde und genaue Überlegungen zwischen diesem und dem ausgestellten Material angestellt wurden.

LD Die Schwerpunkte haben wir jeweils zusammen mit den ausgewählten Architekt*innen entwickelt. Die Vorgehensweise wurde zum Programm: Anfrage, persönliches Kennenlernen, erste Besprechung des möglichen Themas, Verfeinerung und Umsetzung des gesetzten Schwerpunkts in einen Vortrag, Ausstellung und Katalog.

TH Wir haben die Architekt*innen jeweils zu Hause oder in ihren Büros getroffen. Die Projekte wurden jeweils über einen Zeitraum von einem Jahr entwickelt.

LD Diese Besuche haben uns nachhaltig beeindruckt. Peter Zumthor zum Beispiel zeigte uns in einer improvisierten Führung die Baustelle seines neuen Büros und das gemauerte Kolumba-Modell im Massstab 1:20. Es stand draussen auf einer Weide mit Kühen. Bei Herzog & de Meuron beeindruckte mich der Hof mit den 1:1 Mock-up. Die Praxis und Realität im geschäftigen Treiben von Bauarbeitern und umherfahrenden Hubstaplern vermischte sich mit der Theorie von Material und Konstruktion – das war lebende Architektur! Unvergesslich auch eine Reise nach Paris. Jean Nouvel kam zwei Stunden zu spät zum Interview. Dafür nahm er sich dann aber viel Zeit für uns und lud uns mehrmals zum Essen ein.

MS Wen und was wir gezeigt haben, entsprang sorgfältigen Überlegungen und durchlief einen längeren Entwicklungsprozess. Aber der Spass war immer mindestens genauso wichtig. Wenn man Themen bearbeiten kann, die einen persönlich interessieren, kommen ganz automatisch gute Ergebnisse heraus.Und noch etwas leitet uns: Qualität geht immer vor Quantität. Deshalb gab es Jahre, in denen kein Projekt realisiert wurde.

TH Die ersten Aussteller produzierten ihre Präsentationen in Eigenregie und brachten Pläne, Modelle und anderes Material präsentationsfertig nach Luzern. Der Ausstellungsbetrieb wurde dann von Jahr zu Jahr professioneller, internationaler und aufwendiger. Mit steigenden Budgets stieg aber auch das wirtschaftliche Risiko. 1991 rief Roman Lüscher die Stiftung Architekturgalerie Luzern ins Leben, um einen stabilen Rahmen für die Galerie zu schaffen. Der Stiftungsrat beriet das Galerieteam bei der Programmgestaltung und pflegte ein Netzwerk. Gerade in der Zusammenarbeit mit Sponsoren und Behörden ist Kontinuität wichtig.Die Architekturgalerie ist der notwendige Rahmen, um Themen anzupacken. Mindestens genauso wichtig ist aber eine Leidenschaft für Architektur. Ein Projekt wie die AGL kann man nur stemmen, wenn viele ehrenamtlich mithelfen. Die Liste der Kolleg*innen, die im Laufe der Jahre mitgewirkt haben, ist lang. Am grössten war das Team gegen Ende der Nullerjahre. Mit zeitweise mehr als zehn Personen haben wir damals diverse Symposien organisiert.

MS Aktuell sind wir, wie gesagt, zu dritt aktiv. Die Dualität von Stiftungsrat und Galerieteam in der beschriebenen Form gibt es derzeit nicht mehr. Unsere Vorgänger unterstützen uns aber weiterhin und wir können jederzeit auf sie zurückgreifen. Das gibt Sicherheit und die langjährige Erfahrung geht so nicht verloren.

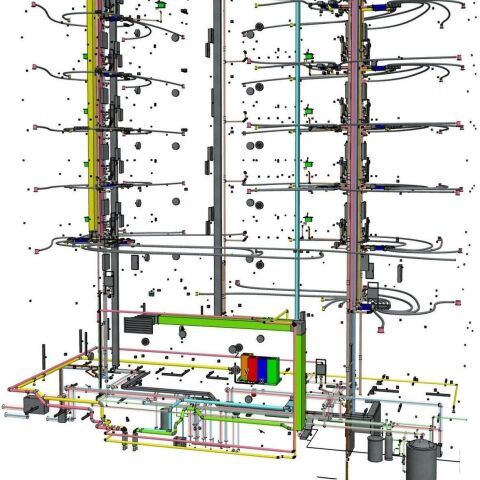

Einblick in die Ausstellung maa at work, die im Juni 2011 in der Weystrasse 22 in Luzern stattfand.

Muss in der Zentralschweiz anders über Architektur diskutiert werden als im Rest des Landes?

TH Eigentlich bestehen keine anderen Bedingungen. Natürlich sind die historischen Besonderheiten wichtig, genauso wie jedes Projekt aus den Besonderheiten des Ortes schöpfen sollte. Architektur ist (auch) ein Prozess. Auch das hat die AGL sichtbar gemacht, indem sie über Qualität und die dafür nötigen Voraussetzungen diskutiert hat.

Raphael Wiprächtiger Natürlich hat jeder Ort seine individuelle Geschichte und Prägung, so auch die Zentralschweiz und Luzern. Was gebaut wird, in diesen spezifischen Kontext einzuordnen und zu hinterfragen, sehe ich als eine der Aufgaben der Galerie. Viele Fragestellungen in der Architektur sind aber über die jeweilige Region hinaus gültig. Deshalb muss über sie hier nicht anders diskutiert werden als anderswo. Aber sie muss diskutiert werden. Denn auch wenn sich da einiges getan hat: Die Debatte über Architektur findet in der Schweiz zuweilen noch immer in einem eher bescheidenen Rahmen statt, vor allem, wenn man die Ballungszentren verlässt.

Konntet ihr mit eurer Arbeit die Architektur und die Stadtentwicklung Luzerns oder der Zentralschweiz beeinflussen?

LD Sicherlich haben diese jährlichen Ereignisse die Luzerner bewegt. Konkret messen lässt es sich nicht. Die Bedeutung der AGL für Stadt und Kanton sowie für die Zentralschweizerischen Berufsverbänden lässt sich am ehesten am Sponsoring ablesen; daran, dass politische und wirtschaftliche Vertreter jährlich Beiträge sprachen.

Warum hat die Galerie aktuell kein festes Zuhause?

TH Der Raum an der Denkmalstrasse hatte eine gute Grösse, wurde aber leider 2004 umgenutzt. Danach konzentrierte sich das Team auf Symposien – mit gutem Erfolg. Später nutzen wir einen Raum am Reussquai – eine sehr gute Location. Auch dieser wurde dann aber anderweitig vermietet. Wir waren danach an wechselnden Orten zu Gast, beispielsweise der Aula des KKL und im Hotel Schweizerhof.

LD Die AGL war also immer «zu Gast» in anderen Galerien. Uns waren die persönlichen Beziehungen zu den ausstellenden Architekt*innen von höchster Wichtigkeit. Diese waren so familiär, dass wir keinen festen Ort benötigt haben. Die Beziehungen waren unser Zuhause.

MJ Natürlich hätte ein Hauptquartier gewisse Vorteile. Man hat dann eine sichtbare Adresse und muss nicht für jede Ausstellung einen geeigneten Raum suchen. Aber genau das ist eben auch sehr spannend. So können wir je nach Thema und Grösse der Schau einen Ort in Luzern finden. Das gibt der Galerie manchmal etwas Guerillaartiges.

RW Architekturvermittlung funktioniert sicher in Museen und Ausstellungsräumen, aber auch in Räumen, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind. Wenn man wechselnde Orte bespielt, findet die Auseinandersetzung mit der Luzerner Architektur noch einmal auf einer anderen Ebene statt. Wir stellen uns immer wieder die Frage: Welcher Raum passt zu unserem Programm, was wollen wir mit dieser Ausstellung an diesem Ort sagen? Das hat Potenzial.

Wohin geht die Reise der Galerie in Zukunft?

LD Waren es um die Jahrtausendwende mit den Stararchitekten eher konstruktiv-ästhetische Fragen, dreht sich die Szene heute mit den Architektengemeinschaften mehr um Ökologie und Nachhaltigkeit - ein Spiegelbild der Gesellschaft.

TH Ich fände es gut, wenn sich die zukünftigen Themen weg vom «Autor» hin zu übergeordneten Themen wie Energie und Umwelt, Städtebau und sozialen Aspekten bewegen würden. Es braucht eine gute Mischung.

RW Die aktuelle Ausstellung «Typisch Luzern?» ist zugleich eine Art Standortbestimmung. Wie baut Luzern zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Daraus können sich weitere Fragen ergeben. Mich persönlich interessiert zum Beispiel die Frage: Wie wirkt die HSLU in die Region hinein? Die Hochschule hat sich in den letzten Jahren stark verändert, weg von einer technisch geprägten Ausbildung hin zu einer allgemeineren Architekturausbildung. Vermehrt lassen sich junge Absolvent*innen in der Region nieder und gründen Büros. Der Einfluss der Hochschule dürfte sich also bald stärker bemerkbar machen.

MJ Oder wie wird mit dem Bestand umgegangen? Hier gibt es zuweilen Diskrepanzen zwischen Politik und Architektenschaft, über die es sich zu diskutieren lohnt. Aber auch globale Themen wie die Aufspaltung in entwerfende und ausführende Architekt*innen beschäftigen uns. Diese zu adressieren, finde ich wichtig, auch wieder in Bezug auf die Ausbildung und die lokalen Entwicklungen. Also wieder ein In-die-Welt-Schauen und anhand des eigenen Vorgartens reflektieren.

Mit der Schau 0,3 Sekunden in der Galerie Ahoi in Luzern spürte die Architekturgalerie Fragen zur Rolle digitaler Bilder und der Sozialen Medien im Architekturdiskurs nach.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2023-2

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen