Die Schönheit der Dinge – Interview mit Daniel Zamarbide

Es gibt Projekte des BUREAUs, die reduziert und fokussiert wirken. Andere wiederum – wie die Casa do Monte, wirken wegen den verschiedenen verwendeten Materialien, Farben und Formen additiv. Diese Bezüge zum Thema des Arc Mags waren für Valentin Oppliger die Aufhänger, um mit Daniel Zamarbide über seine Arbeitsweise und die Zukunft der Architektur im Angesicht der gegenwärtigen Krisen zu sprechen.

Wann ist es in der Architektur angeraten, ein «reines» Konzept zu verfolgen – sich auf eine oder möglichst wenige Ideen zu konzentrieren? Und wann sollte man nach Komplexität streben, Verschiedenartiges kombinieren oder Collagen erstellen?

Ich habe Architektur nie als etwas «Reines» aufgefasst. Das Wort bereitet mir Unbehagen. «Addition» finde ich hingegen sehr interessant. Als Architekten machen wir letztlich nichts anderes, als hinzuzufügen und uns mit dem Bestehenden auseinanderzusetzen.

Ich glaube eher an Komplexität als an Reinheit. «Pureté» macht vielleicht Sinn, wenn man eine Kirche baut. Denn auf etwas «Reines» abzuzielen heisst ja, dass man einen Teil unserer Realität als «unrein» bewertet, ausklammert und verleugnet. Aber erst Komplexität macht die Welt vielfältig und inspiriert. Unreinheit zu umarmen ist für mich daher ein realistischerer Arbeitsansatz. Jeder, der an einem Projekt arbeitet, bringt persönliche Aspekte ein, so werden sie zwangsläufig komplex und unrein.

Warum werden dennoch hauptsächlich reine und pointierte Neubauten als «gute» Architektur gefeiert?

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Begriffe als Messlatten für «gute» Architektur taugen. Und bereits die dialektische Unterscheidung zwischen «gut» und «schlecht» scheint mir nicht mehr zu funktionieren. Beides sind kulturelle Konstrukte, die sich mit dem Zeitgeist verändern.Jeder Kontext, jede Situation und jede Gelegenheit hat ein Potenzial für ein mögliches «Werden», wie Gilles Deleuze es sagen würde. Und dieses beinhaltet auch die Möglichkeit zu architektonischen und räumlichen Interventionen.

Nehmen wir Mr. Barrett’s oder das Dodged House als Beispiele, dann spricht aus ihnen eine klare Freude an der Addition.

Beide sind Umbauten, jedoch recht unterschiedlich, da sie in ganz anderen Kontexten stattgefunden haben. Im Fall von Mr. Barrett’s House wurden wir von einem Kunden gebeten, den Garten einer grossen Villa umzugestalten. Dort befand sich ein Häuschen, das im Erdgeschoss als Garage diente und im Obergeschoss vom Hausmeister bewohnt wurde. Im Laufe der Arbeiten im Garten entstand gemeinsam mit den Kunden die Idee, auch das kleine Haus umzubauen. Wir versetzten den oberen Teil des Gebäudes mit einem Kran, damit die Garage abgerissen werden konnte. Und nachdem wir das Erdgeschoss wieder neu aufgebaut hatten, setzten wir den oberen Teil wieder auf den neuen Sockel. Es ist also mehr ein Teil-Ersatz, als eine Addition. In Bezug auf die Formgebung waren wir nicht sonderlich originell. Ausser im Erdgeschoss: Das runden Fenster ist vielleicht die einzige Zutat, die klar als neu in Erscheinung tritt. Das ganze wirkt wohl deshalb additiv, weil Erd- und Obergeschoss nun eine andere Sprache sprechen.

Wie war das beim Dodged House?

Das Dodged House hingegen war eine Ruine. Wir haben es aufgestockt, was man als Addition bezeichnen kann. Der Strassenfassade haben wir jedoch nichts hinzugefügt, sondern sie so erhalten, wie sie war. In Lissabon stehen viele Häuser leer. Die Besitzer*innen wollen nicht, dass sie besetzt werden. Darum mauern sie Fenster und Türen zu. Was nach Ghost-Town klingt, erzeugt interessanterweise schöne, «blinde» Wände. Wir haben die Fenster vermauert gelassen, um den Charakter und Rhythmus der Fassaden in der Strasse zu erhalten. Innen haben wir hingegen alles ersetzt und dort tatsächlich bewusst addiert: Es ist eine modernistische Collage geworden.

Das Projekt war für mich zugleich so etwas wie eine Psychotherapie, denn im und nach dem Studium habe ich die Moderne lange abgelehnt. Aber mit der Zeit ist die Skepsis einer Neugierde gewichen, die verschiedenen «Texturen» und Ansätze dieser komplexen und riesigen Bewegung zu lesen. Im Dodged House haben wir viele moderne Themen aufgegriffen und in einen spannungsreichen Dialog gebracht.

METHODEN

Wie wählst du die Formen aus, die du kombinierst?

Auch wenn ich als Lehrer an der EPFL und der HEAD in Genf gegenüber den Studierenden in den ersten Semestern selten darüber spreche, gebe ich offen zu, dass mich ästhetische Fragen interessieren. Ästhetik ist für mich aber etwas Persönliches, etwas das man sich nach und nach aneignet. Man realisiert, wo man sich hingezogen fühlt – wie beim Musikgeschmack oder der Kleidung, die man gerne trägt. Man kann den eigenen Geschmack nicht verleugnen. Genauso wenig kann man sich zum «neutralen» Architekten erklären. Die eigenen Affinitäten zu kennen und beim Entwerfen zuzulassen hat einen grossen Wert. Ich persönlich habe eine Vorliebe für eine synthetische Ästhetik und stehe dem US-amerikanischen Minimalismus und der Konzeptkunst der 1960er- und 1970er-Jahren nahe. Ich mag Komplexität sehr, aber ausgehend von einer ziemlich reduzierten formalen Sprache.

Mir scheint dennoch, dass deinen Projekten mehr als ästhetische Vorlieben zugrunde liegen. Resultieren sie mitunter doch aus Recherchen und aus Konzepten?

Schon auch. Wir etablieren Dialoge sowohl zwischen unseren Projekten, als auch in einem übergeordneten Sinne mit der Architektur- und Kunstgeschichte. Es gibt also immer eine Referenzwelt, die jedem Projekt inhärent ist beziehungsweise mit der es verschiedene Bezüge entspinnt. Das hilft mir auch sehr dabei, mit ästhetischen Fragen umzugehen. Und dann gelangt all das zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer ziemlich präzisen Synthese.

Du redest mal von «ich» mal von «wir». Verbirgt sich hinter BUREAU ein Team?

Wir sind drei Partner: Carine Pimenta, Galliane Zamarbide und ich. Unsere Zusammenarbeit ist wegen der Kleinheit des Büros sehr informell und ziemlich intim. Projekte, Ideen, Entwicklungen und die Verwaltung finden hauptsächlich durch relativ unorganisierte oder spontane Gespräche statt. Und dennoch arbeiten wir effizient und treffen mitunter schnelle Entscheidungen. Wir arbeiten von Lissabon und Genf aus. Nach aussen bin ich die Galionsfigur. Die Arbeit findet überall und zu jeder Zeit statt. Der Nachteil dieser «Intimität» zwischen uns dreien ist, dass sich Privat- und Berufsleben oft vermischen.

Wann und wie wählst du die Materialien aus? Versuchst du, deren Anzahl zugunsten einer starken Gesamterscheinung zu begrenzen oder setzt du bewusst auf die Kombination verschiedenartiger Materialien, Farben und Oberflächen?

Ich habe keine bevorzugten Materialien im Sinne einer Palette, auf die ich immer wieder zurückgreife. Wir arbeiten oft mit rohen oder wenig bearbeiteten Materialien. Atmosphäre ist wichtig, aber sie soll dezent sein. Darum haben wir beim Dodged House beispielsweise eine relativ kleine Palette verwendet und sehr zurückhaltend materialisiert. Letztlich sollen die Nutzer*innen mit ihrem Leben, ihren Gegenständen das Haus füllen und prägen.

Es wird oft gesagt, dass ein Gebäude erst dann vollendet ist, wenn es bewohnt und genutzt wird.

Als Architekt*innen muss uns bewusst sein, dass unsere Arbeit an einem bestimmten Punkt endet, meistens dann, wenn die Nutzer*innen einziehen; der Prozess von Gestaltung und Umgestaltung geht jedoch immer weit.

Das heisst, dass du möglichst viel offen lässt? Letztlich weisst du ja nicht, wer einzieht und was die Vorstellungen der Bewohner sind.

Ich habe einmal etwas provokativ gesagt, dass ich nie einen Ort entwerfe, an dem ich mir nicht vorstellen kann, dort selber zu wohnen. Das mag sehr egozentrisch klingen, so als wolle ich jedem meine Vorliebe bezüglich der Gestaltung aufzwingen. Aber ich sehe es vielmehr als eine Form von Ehrlichkeit.

Ihr habt offensichtlich Freude an der Arbeit mit Farbe - ich denke beispielsweise an die Casa do Monte, die ebenfalls in Lissabon steht. Warum habt ihr dort alle Schlosserarbeiten blau lackiert?

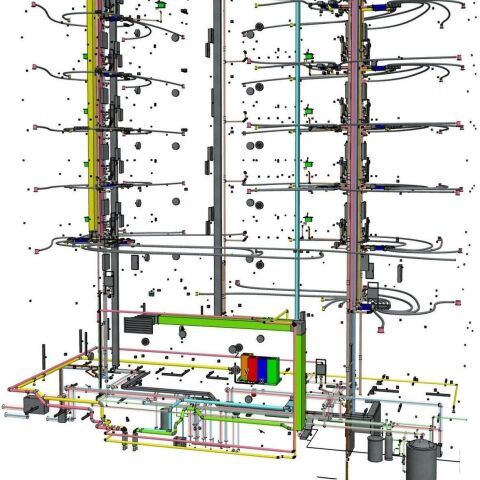

Das sind natürlich subjektive Entscheidungen. Es gibt drei bis vier Farben, die wir bei BUREAU immer wieder verwenden; die sich aber mit der Zeit sicher weiterentwickeln werden. In Lissabon sind die meisten Fassaden in Pastellfarben gestrichen. Sie machen die Stadt zu einem lebenswerten Ort. In der Casa do Monte haben wir mit der Farbe bestimmte Objekte gekennzeichnet. Indem wir beispielsweise die prägenden Elemente wie Wasserleitungen und Fenstergriffe blau gemacht haben, zeigen wir, dass das Haus eine «Wohnmaschine» ist.

Architektur muss heute mehr denn je wirtschaftlich und funktional sein. Deine Arbeiten sind alle reduziert doch zugleich ist offensichtlich, dass du «mehr» als den Standard willst. Was suchst du?

Wir versuchen nur solche Projekte zu machen, die uns interessieren. Wir arbeiten nicht nach einer wirtschaftlichen oder nach einer Leistungslogik. Das ermöglicht es uns, in sehr unterschiedlichen Feldern zu arbeiten, in denen wir uns kreativ entfalten können: Wir entwerfen Objekte, wie eine Lampe, Szenografien oder eine Museumsgestaltung, ein Bühnenbild oder ein Haus. Wir haben grosse Lust zu bauen. Aber wir wollen es vermeiden, in Standardprozesse gedrängt zu werden.

Architekt*innen, die sehr viel bauen, müssen auf viele Einschränkungen reagieren. Das führt dazu, dass sie die meisten Projekte mit Rationalität und Pragmatismus angehen. Architektur ist Teil der Welt des Bauens, das eine der treibenden Kräfte unserer Gesellschaft und daher sehr eng mit der Wirtschaft und der Politik verknüpft ist. Sie ist daher aber leider auch eines der verkommensten Milieus. Ob man es will oder nicht: Wenn man sich mit Architektur auseinandersetzt, ist man immer irgendwie auch darin verstrickt. Ich habe versucht, mich aus diesen Zwängen zu befreien. Eher in künstlerischen Kontexten zu arbeiten bringt zwar wenig Geld, aber viele Freiheiten.

DIE STARRE ÜBERWINDEN

Das klingt toll, wenn du dir die Tätigkeitsfelder aussuchen kannst. Aber hat man als Architekt nicht auch eine soziale Verantwortung? Damit meine ich: Muss man nicht ab und an auch Aufgaben annehmen, die wenig Spass machen?

Es geht nicht darum, angenehme Aufgaben zu erledigen oder nicht zu erledigen. Wir verbringen unsere Tage nicht damit, Aquarelle zu malen und Bücher anzuschauen, wie du dir sicher vorstellen kannst. Unsere Arbeit ist bei weitem nicht einfach; es gibt Schwierigkeiten und man muss Opfer bringen. Die Aufgabe ist hart und die bestehenden Zwänge frustrierend.

Früher war das anders. In Genf konnten zum Beispiel in den 1960er-Jahren selbst die rationalsten Architekten wie die Gebrüder Honegger starke räumliche Ideen verwirklichen: Die Erdgeschosse waren frei, es gab mehr Platz. Ihre Ideen waren in der sozialen Realität und der Entwicklung der Familien in Genf verankert. Heute geht das aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr. Die Grundstückspreise sind so enorm gestiegen, dass wir den Boden nicht mehr «verschwenden» können. Heute gibt es diese Übereinstimmung zwischen gesellschaftlicher Realität und Entwicklung nicht mehr.

Wir sind sehr interessiert daran, neue Konzepte für das Wohnen zu entwickeln. Die von uns verwirklichten Häuser sind schliesslich Experimente für neue Typologien. Doch im Wohnungsbau ist leider heute nur Standard möglich. Alle Investoren bauen noch immer für Standardfamilien, die aus einer Mutter, einem Vater und zwei Kindern bestehen. Auch die Normen sind streng und haben einen Standard etabliert, der alternativlos scheint. Die Welt hat sich stark verändert, doch die Typologien sind wie eingefroren. Architektur müsste stattdessen Aneignung ermöglichen. Hätten wir die Chance, einmal einen Wohnungsbau mit neuen Raumkonzepten umzusetzen, dann hätten wir daran durchaus Interesse.

Was ist die Zukunft der Architektur - insbesondere im Angesicht der Klimakrise?

Wir werden in Zukunft viel weniger neu bauen. Wir sollten versuchen, stärker als bisher mit dem Bestand zu arbeiten und Architektur viel mehr als die Aufgabe verstehen, kleine, mitunter auch nur kurzlebige Ergänzungen zu machen. Die meisten Städte sind gebaut. Ich betrachte sie mit Neugier, ohne das Bestehende zu werten. Fast alle Architekt*innen wollen die Welt verbessern. Es muss eine stärkere Diskussion darüber geben, ob etwas, das man plant hinzuzufügen oder zu entfernen, überhaupt neue Qualitäten generiert. Bringt es nichts Positives, sollte man lieber darauf verzichten.

Wichtig finde ich auch, dass immer Raum für Aneignung und weitere Adaptionen bleibt. Insofern als nur wenige unserer Projekte Neubauten waren, sind wir bereits in diesem Fahrwasser unterwegs.

Interview: Valentin Oppliger