Geistigen Halt bieten – Interview mit Angela Deuber

Die Architektur von ADA ist durch stringent angewandte Regeln geprägt, die in klare Strukturen überführt werden, wobei gleichzeitig die Schönheit von bewusst gewählten Elementen und der Natur hervorgehoben wird. Obwohl durch die Reduktion auf das Wesentliche physisch sehr präsent, verwandelt die Wechselwirkung von ephemeren Elementen und der Natur die Bauwerke in ausgewogene Kompositionen, die gleichzeitig Leichtigkeit und Präsenz vermitteln.

Das Gespräch mit Angela Deuber kreist um das Umbauen, Addieren und den Wert der Architekturgeschichte für die Architektur der Gegenwart.

Warum bist du von Chur nach Zürich umgezogen?

Ich wollte schon immer für mich selbst bauen und auf einer Terrasse mit Blick in den Garten oder «Dschungel» arbeiten können. Diesen Traum konnte ich mir mit dem Umzug nach Zürich erfüllen. Die Pflanzenspezialistin Maja Tobler hilft mir dabei. Auf der Suche nach grösseren Büroräumlichkeiten und einer Wohnung sind wir auf das spätmittelalterliche Haus im Oberdorf gestossen. Es ist ruhig hier zwischen Grossmünster und Kunsthaus - wie vergessen. Ich durfte vier Geschosse umbauen - was gibt es Schöneres? Im Erdgeschoss und im Untergeschoss war vorher ein Möbelgeschäft mit entsprechend kleinteiliger Raumstruktur; jetzt ist hier der Hauptteil meines letztendlich aus einem einzigen Raum bestehenden Architekturbüros. Im vierten und fünften Obergeschoss ist mein persönliches Atelier und unsere Wohnung. Das Haus ist im Erdgeschoss circa sechzehn Meter tief aber nur ungefähr vier Meter breit.

Dennoch wirkt es grosszügig.

Die Eigentümer wohnen ebenfalls im Haus auf den mittleren Etagen und liessen uns vollkommen freie Hand. Der Umbau sollte den ursprünglichen Charakter des schmalen Gebäudes wiederherstellen. Die beiden Geschosse des Büros sind durch eine vorhandene Natursteintreppe direkt miteinander verbunden. Dadurch entsteht ein durchgehender, endlos erscheinender Raum. Diese Wirkung wurde durch minimale bauliche Eingriffe verstärkt, indem zum Beispiel eine massive Eichentür ausgehängt und eine etwa zwei Meter breite Wand im Untergeschoss herausgenommen wurde. Dadurch fällt nun Tageslicht in beiden Geschossen sowohl von Süden als auch von Norden ein. Und man kann vom Untergeschoss in den Hof gehen, dort auf der Treppe sitzen und einen Kaffee trinken – ein wunderbarer Rückzugsort.

Als du die Schule in Thal gebaut hast, hast du betont, wie sehr du es geniesst, an nur einem Projekt zu arbeiten. Wie hat sich die Situation im Büro verändert, jetzt wo du ein Hochhaus planst?

Grundsätzlich ist es richtig, dass ich es nach wie vor geniesse, hoch konzentriert an einem Projekt zu arbeiten. Das schliesst jedoch nicht aus, dass wir gleichzeitig mehrere Projekte umsetzen, wie auch zurzeit. Dazu gehört das richtige, vertraute und eigenständig arbeitende Team, das glücklicherweise an meiner Seite ist.

Subjektiv umbauen

Hast du bewusst nach einer Umbau-Aufgabe gesucht?

Für meine neuen Büro- und Wohnräume habe ich nur Bestandsbauten in Betracht gezogen. Auch wenn ich nach der Gründung meines Büros schon bald mit einer oft als «radikal» beschriebenen, zuweilen autonomen Architektur international bekannt geworden bin, liebe ich Umbauten nach wie vor. Es gibt genauso wichtige Umbauten in unserem Werk, zum Beispiel die denkmalpflegerische Arbeit des spätmittelalterlichen Wohnbaus in Stuls oder eben die Umbauten, die ich nun für mein Büro und mein Wohnatelier realisieren durfte. Wir werden in Zukunft wieder mehr weiterbauen müssen. Wichtig ist, dass wir inspirierte Architektur machen – und das geht auch mit beziehungsweise in Ergänzung zum Bestand.

Auch als Professorin thematisierst du das Umbauen.

Vor der Moderne war klar, dass Bauen immer ein Weiterbauen war. Selbstverständlich wurde mit dem Bestand und mit Spolien gearbeitet. Erst durch die «Tabula-rasa-Mentalität» der Moderne war das Weiterbauen kein grosses Thema mehr. Die meisten Architekturschaffenden haben es verlernt und auch im Unterricht an den Hochschulen wird es selten thematisiert. Dabei ist es eine schöne Bauaufgabe. Die Typologie des Bestandes und die Geschichte des Ortes geben bereits das räumliche Thema für den Umbau vor. Es geht also darum, dieses zu erkennen und mit möglichst wenigen Massnahmen zu präzisieren: Konkret heisst das, das räumliche Thema durch behutsames Eingreifen zu verdeutlichen und ganzheitlich umzusetzen. Gute Beispiele sind der nur teilweise realisierte Umbau des Dorfes Salvador de Bahía und das SESC Pompéia in São Paulo von Lina Bo Bardi. Das Gemeinschaftszentrum ist unglaublich lustvoll, befreiend - geradezu grandios. Fantastisch ist auch Cecila Pugas Umbau des Palacio Pereira in Santiago de Chile.

Haben alle Studierenden jeweils Entwürfe für denselben Bestandsbau gemacht?

Unsere Studierenden untersuchen alle eine andere Art von Weiterbauen, zum Beispiel einen Umbau, eine Aufstockung, eine Nachverdichtung – je nach persönlichem Interesse. Die Beschäftigung mit dem Ort steht bei uns im Studio jedoch nicht am Anfang. Sowohl in Oslo, in Mendrisio als auch in Zürich an der ETH sind wir mit dem Raum gestartet – also mit der Suche nach einer persönlichen Inspiration. Daraus wird individuell ein räumliches Thema entwickelt und mit Arbeitsmodellen gebaut. Erst danach kommt die konkrete Umsetzung mit Ort, Programm, Art des Weiterbauens, Material und Struktur bis hin zu einem ganzheitlichen Projekt. All die einzelnen Aspekte führen schlussendlich zu einem kohärenten Ganzen.

Der Bestand setzt den Ideen dann aber sicher oft auch Grenzen.

Der Unterschied zum Neubau ist, dass der Bestand die Gedanken schon impliziert. Man muss ein Projekt entwickeln, das als Ganzes Sinn ergibt - dazu muss man den Bestand wahrnehmen können. Das macht für mich gerade Architektur aus. Das eigene räumliche Thema mit einem realen Ort zusammenzubringen braucht geistige Flexibilität, erlaubt aber dennoch die Weiterentwicklung zu einem kohärenten Ganzen.

Du hast von dir selbst gesagt, dass du Räume machen willst, die «man sich noch nicht vorgestellt hat».

Ja, das ist richtig. Und das meistern unsere Studierenden auch. Sie machen sinnvolle und äusserst schöne Projekte, wenn sie auf ein bestimmtes Ziel hin suchen. Dann verfolgen sie einen Traum, eine Empfindung, einen Gedanken – etwas, das sie persönlich inspiriert. Der Fehler ist jedoch zu glauben, dass man an diesem Punkt fertig sei, denn da beginnt erst die Herausforderung, das unausgereifte Neue auszuarbeiten und zu verwirklichen.

Warum lässt du die Studierenden nicht den umgekehrten Weg gehen, indem du den Ort an den Anfang stellst und fragst, was er suggeriert?

Wir möchten, dass die Studierenden nicht mit konventionellen Bildern beginnen, sondern mit ihrer persönlichen Inspiration. Sie geben dieser einen positiv konnotierten Titel. Wenn dieser zu abstrakt ist, wird ein «mathematischer» Untertitel hinzugefügt, der bereits eine räumliche oder körperhafte Dimension hat.

Gib ein Beispiel dafür.

«Falling Blue» – der Titel eines Kunstwerkes von Agnes Martin – ist fantastisch, aber nicht konkret genug, um Architektur zu machen. Dennoch ist er inspirierend und weckt positive Emotionen. Gibt man ihm noch einen Untertitel, der zum Beispiel mit Unendlichkeit zu tun hat, dann erhält er eine räumliche Dimension. Damit kann man arbeiten.

Wir zeigen im Architektur-Teil dieses Magazins den Umbau einer Remise in der Missionsstrasse in Basel von Buchner Bründler. Sie haben ein zweites in das bestehende Haus gestellt und inspiriert von Gordon Matta-Clark grosse runde Öffnungen eingeschnitten. Erst durch diese etwas brachialen Eingriffe versteht man die Struktur des Altbaus.

Das klingt befreiend. Die Remise ist ein ideales Umbauobjekt. Sie ist gut, aber gleichzeitig nicht so herausragend, dass man die totale Ehrfurcht vor ihr hätte. Mitunter kann man durch Aufbrechen oder Wegnehmen eine alte Struktur erst richtig sichtbar machen. Einer unserer Studierenden hat in seiner Semesterarbeit aufgezeigt, wie eine industrielle Halle mit wenigen, gezielt gesetzten Kernbohrungen geöffnet werden kann und hat dadurch neue ästhetische Verbindungen zwischen den Räumen geschaffen.

Deine Umbauten wirken eher behutsam. Hast du Lust auch mal brachialer an die Sache heranzugehen?

Die Chance ist doch, mit wenig Energie ein klares räumliches Projekt zu schaffen - dafür muss man nicht zwangsläufig grob eingreifen. Wir haben jedoch beispielsweise in Stuls sehr radikal mit einer neuen Doppelwendeltreppe und einem Eingriff im Dachraum die Raumstruktur des ganzen Gebäudes gestärkt, auch wenn man das von aussen nicht wahrnimmt.

Derzeit wird nicht nur viel über Umnutzen gesprochen, sondern auch das Wiederverwenden von Bauteilen gefordert, um weniger graue Energie beim Bauen zu verschleissen. Wie siehst du etwa die Halle 181 von in situ? Könntest du dir vorstellen, mit wiederverwendeten Materialien zu arbeiten? Müsstest du dann die eigenen Ideen zugunsten dessen abschwächen, was die Materialien dir «vorgeben»?

Das ist eine wichtige Frage. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, mit wiederverwendeten Materialien zu arbeiten, so wie wir dies gerade bei einem Klinikbau in Deutschland tun. Architektur braucht mehr als nur die materialspezifische Denkweise. Ein Gebäude sollte nicht nur physisch «zusammenhalten», sondern auch einen Gedanken implizieren und damit geistigen Halt bieten. Zum Physischen gehört die wichtige Frage nach der Kohärenz. Aktuell bauen wir ein Künstleratelier in Soho in New York um, wo uns genau diese Frage beschäftigt. Kohärenz muss nicht unbedingt auf der Ebene von Materialien, Farben und Oberflächen geschaffen werden. Sie kann auch mit Hilfe einer sehr klaren Struktur entstehen. Grundsätzlich sehe ich die Anforderungen unserer Zeit gegenüber dem Bauen als Chance – als Ausweg aus einer vermeintlichen Beliebigkeit.

Addition versus Ganzheit

Der Titel dieser Ausgabe des Arc Mags ist «Addition». Benutzt du selbst diesen Begriff? Ist er für dich positiv oder negativ besetzt?

Es gibt ein wunderbares additives Gebäude von Louis Kahn, das Kimbell Art Museum in Fort Worth in Texas. Es ist modular aufgebaut, bildet aber dennoch ein Ganzes. Faszinierend ist, wie er mit den drei mal sechs addierten Zykloidengewölben ein Gebäude geschaffen hat, durch das wunderbar das Licht fällt, von dem man weiss: Man kann nichts mehr ergänzen.

Aber gerade die Modularität verspricht doch, dass man das Gebäude jederzeit einfach erweitern könnte.

Das ist nicht möglich – aufgrund der Proportionen und der drei Innenhöfe, die Kahn präzise angeordnet hat, um verschiedene Bereiche wie den Eingang und die Galerien zu definieren. Auch aussen ist alles durchdacht: Man kommt aus dem Park und trifft auf die Veranden. Kahn sagt über sie, dass sie gerade deshalb so schön sind, weil sie so überflüssig sind. Dort kann man geschützt sitzen und in den Park blicken.

Das heisst Addition ist für dich ein positiver Begriff, solange man die Proportion und die Figuration eines Bauwerkes meistern kann?

Es spielt grundsätzlich keine Rolle, ob das Raumsystem additiv oder geteilt ist. Wichtig ist, dass Architektur immer als Ganzes zu Ende gedacht wird, und dazu gehören auch die Formen und die Proportionen.

Dass Bauteile oder Materialien collagiert wirken, interessiert dich nicht?

Collagen im Sinne irgendeiner beliebigen Zusammensetzung interessieren mich tatsächlich nicht. Dagegen ist eine Collage im Sinne eines Bruches, wie zum Beispiel in der Hagia Sofia, in der sich zwei Raumsysteme überlagern und dadurch eine neue Komplexität entsteht, etwas Schönes. Dahinter steht die Frage, was Architektur ausmacht, die berührt, also kraftvoll, aber dennoch menschlich und zugänglich ist. Diese Architektur hat meiner Meinung nach immer eine Art positiven «Fehler». Deshalb interessieren mich klare, regelhafte Konzepte, die aber gebrochen sind. Dieser Bruch muss etwas Positives als gedankliche Auflösung beinhalten. Der Bruch kann so etwas wie in der Hagia Sofia sein, also die Überlagerung zweier Raumsysteme, wodurch räumliche Komplexität entsteht oder die Überlagerung der Geschichte an den Oberflächen. Dies kann collagiert wirken, ist aber nicht willkürlich.

Inspirationen

Warum zählt deine Bibliothek nur 100 Titel?

Diese artifizielle Zahl hilft mir, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich frage mich bei jedem Buch: Was gibt es mir? Bücher, zu denen ich keinen ausreichenden Bezug habe beziehungsweise die keine tiefgehende Freude oder Emotionen auslösen, sortiere ich aus. Meine Bibliothek enthält auch Bücher zu Philosophie, Kunst und Literatur – von Hannah Arendt über Agnes Martin bis hin zu Virgina Woolf. «The Concept of the Beautiful» von Agnes Heller oder Jane Ellen Harrison «Ancient Art and Ritual», die über das Ritual schreibt und wie es Raum definiert, sind Beispiele für wundervolle, inspirierende Bücher.

Und du hast viele Bücher zur Weltarchitektur. Sind sie Inspiration für deine Bauten?

Mich treibt die Suche nach Schönheit an. Jedes Mal, wenn ich ein wunderbares Gebäude erlebe, inspiriert es mich, mich tiefer mit Architektur zu beschäftigen. Ich benutze die Bücher zur Weltarchitektur für Reisen. Obwohl Pflanzen in gewisser Weise für mich auch Architektur sind. Viele Pflanzen interpretieren wir als atemberaubend schön. Ist nicht unsere Verantwortung als Architekturschaffende, die schönsten Dinge zu schaffen? Ich gehe in den Landschaftsraum, botanische Gärten und Privatsammlungen. Zum Beispiel bin ich gerade von einer Reise aus den USA zurückgekehrt, wo ich das Glück hatte, Ruth Bancrofts einzigartige Sukkulenten-Sammlung von Agaven, Kakteen und Aloen in Walnut Creek in Kalifornien zu sehen.

Was meinst du mit «Pflanzen sind auch Architektur»?

Ich habe ein wunderbares Buch der botanischen Künstlerin Margaret Mee. Sie hatte sich in den Dschungel verliebt und mit ihren Zeichnungen die Pflanzenwelt aufgenommen. Vor zwei Jahren waren wir mit unseren Studierenden daher im Amazonasgebiet – in der Gegend wo Mee war. Das, was die Studierenden dabei jeweils am stärksten inspiriert hat, haben sie betitelt und in ein physisches Modell gegossen. Dieses Modell hat somit ihren Gedanken ausgedrückt, der wiederum räumlich oder körperhaft interpretierbar ist und als Grundlage für ihren Entwurf weiterentwickelt wurde. Bei Pflanzen lassen sich viele räumliche und konstruktive Dinge beobachten. Beispielsweise bei einer Liane, wie sie sich räumlich verschränkt oder mit einer anderen Pflanze eine Symbiose eingeht.

Aus der Botanik strukturelle Ideen zu übernehmen - hast du das in deiner eigenen Arbeit bereits probiert?

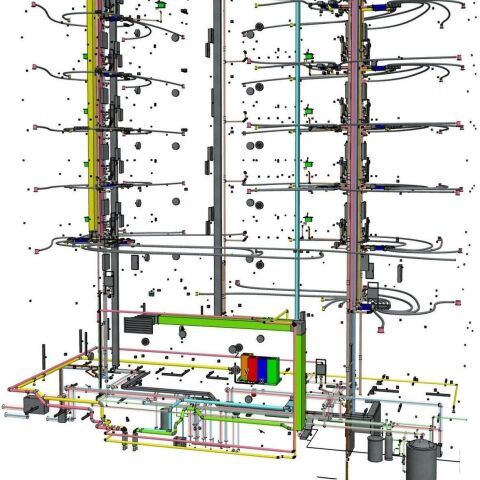

Für den Merker-Turm in Baden haben wir mit dem Ingenieur Patrick Gartmann elf Typen von Säulen definiert. Die Formen, Masse und Proportionen jeder einzelnen Säule werden im Verhältnis zu den anderen Säulen berücksichtigt. Die Fassade als Ganzes befindet sich daher in ständiger Entwicklung und im Wachstum, ebenso wie eine Blüte. Die Form der Säulen ist inspiriert vom Verhalten einer Blume, die geboren wird, wächst und blüht.

Man wird das aber nur erkennen, wenn man nah genug am Gebäude steht. Aus der Distanz scheint es eher ein funktionaler Bau zu werden. Geht es dir darum, den Wunsch nach Identität durch Architektur und den gleichzeitigen Anspruch auf Flexibilität in ein Gleichgewicht zu bringen?

Die Fassadenkonstruktion des Hochhauses ist eine architektonische Erfindung. Von der Bruggerstrasse zurückversetzt wird es als Anordnung aus luftigen Himmelsdächern erlebt, die übereinander gestapelt sind. Die skulpturalen, pflanzenartigen Formen der Säulen, die Pflanzenstämmen ähneln, und die schrägen Veranden schaffen eine konstruktive und architektonische Balance zwischen den Aussen- und Innenräumen jedes Grundrisses. Die Ableitung der statischen Kräfte gliedert die unterschiedlichen Räume und macht sie zu hochflexiblen Raumeinheiten. Dieses Projekt möchte einen Schritt zurücktreten und zeigen, dass Architektur durch die Arbeit mit einem Reichtum an scheinbar banalen architektonischen Elementen begriffen werden kann: Säulen, Platten, Fassaden, Fenster, Türen und Wände. Notwendiger Pragmatismus und die Schönheit der Erscheinung von Form und Raum sollen hier miteinander verbunden werden.

Wenn man verdichtet, muss man aufpassen, dass noch Rückzugsräume vorhanden sind.

Ja genau. Die Frage ist, wie kann man sich geborgen fühlen, aber dennoch zugleich frei? Bei Baden versuchen wir, das durch die umlaufenden Balkone in verschiedenen Tiefen zu erreichen. Neben pragmatischen Überlegungen – die horizontalen Platten verhindern den Brandüberschlag – vermitteln sie die Illusion eines vergrösserten Raumes, indem sie die unterschiedlichen Elemente des Hochhauses und seine Umgebung fest miteinander verbinden. Sie erweitern die Wohnungen unendlich im Bezug zum Raum nach aussen.

Welche Architekturgeschichte?

Ich hatte die Säulen für Baden eher als Versuch gelesen, an die plastische Durcharbeitung vormoderner Architektur anzuknüpfen.

Sich mit der Baugeschichte zu beschäftigen, kann inspirierend sein, aber ich bin dem gegenüber auch skeptisch – sie umfasst auch Werte, die nicht meinen entsprechen. Die Vorbilder der Baugeschichte – häufig männlich geprägt – sind für uns Architektinnen begrenzt wertvoll, da sie häufig auf anderen Werten und Sichtweisen basieren. Für die Stadtplanerin Jane Jacobs, die das grossartige Buch «The Death and Life of Great American Cities» geschrieben hat, ist in der Stadtplanung zum Beispiel der Aspekt der Sicherheit wesentlich. In städtebaulichen Diskussionen ist er in unseren Breiten untergeordnet bis nicht präsent – dabei ist er absolut zentral. Wir haben in Baden versucht, eine «neutrale Sprache» zu entwickeln, die sich auf die Natur bezieht. Sie bezieht sich auf Vorbilder aus der Pflanzenwelt, in all ihrer Komplexität, Fülle von Schönheit, Farben und Lebendigkeit.

Viele Architekturschaffende argumentieren hingegen ihre Entwürfe ganz offensiv als Bezugnahmen auf die Baugeschichte. Damit das funktioniert, setzen sie voraus, dass die «Geschichte» positiv konnotiert ist. Doch als Historiker weiss ich wie du nur zu gut: Geschichte ist voll von Ideologien, politischen und gesellschaftlichen Konventionen, die ich im Rückblick fragwürdig finde oder klar ablehne.

Es ist wichtig, dass Geschichte kontinuierlich hinterfragt wird. Die Kunsthistorikerin Linda Nochlin hat beispielsweise mit ihrem «Reader» die Kunstgeschichte neu geschrieben und damit der zumeist ungeschriebenen Geschichte von Frauen einige Kapitel hinzugefügt. Sie hat zu Künstlerinnen geforscht, sie interviewt und damit ein neues Standardwerk der Kunstgeschichte verfasst. Es wäre gut, wenn dies auch für die Architekturgeschichte in Angriff genommen würde.

Von Sinn und Schönheit

Für dich soll Architektur «Sinn ergeben». Was meinst du damit? Soll sie Halt geben in unserer Zeit, die mitunter als chaotisch, heterogen, wahllos oder gar beliebig wahrgenommen wird?

Ein Gebäude muss wie bereits angesprochen physischen und geistigen Halt bieten. Mit gedanklich meine ich nicht die Idee - die im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet, dass etwas nie ganz verwirklicht ist oder einfach ein glücklicher Einfall ist. Ich bin gegen den Mythos der Idee, vielmehr sollte Architektur «Sinn» ergeben. Sinn ist, eine Fülle von Zusammenhängen erkennen zu können. Wenn wir das können, ist das etwas vom Grossartigsten, das uns passieren kann - etwa wie im Moment der Verliebtheit: Alles ergibt Sinn.

Architektur kann uns also aufzeigen, dass die Welt zwar komplex ist, es aber dennoch möglich ist, ein sinnhaftes Ganzes zu schaffen? Also «Sinn» eher so verstanden, dass Architektur uns klar macht, dass nicht alles bloss diffus und widersprüchlich ist?

Gegensätzlich im Sinne von Mies van der Rohe kann Architektur sein. So zum Beispiel die entmaterialisierten Chromstahlstützen beim Barcelona Pavillon, die nicht zeigen sollen, dass sie tragen. Daneben stehen scheinbar massive Onyx-Wände, die aussehen, als würden sie tragen, es aber nicht tun. Wenn in der Architektur jedoch etwas widersprüchlich ist, hat man es nicht zu Ende gedacht. Ein Widerspruch kann nicht bestehen; ein Teil kann nicht dem Ganzen widersprechen. Wenn Architektur Sinn ergeben soll, darf sie gegensätzlich, aber nicht widersprüchlich sein.

«Schönheit» ist ein Begriff, denn du häufig verwendest. Was genau verstehst du darunter?

Schönheit in der Architektur sollte ein allgemeiner Gedanke sein. Ein Gedanke, den man mit Raum oder Körper ausdrückt, und ein Gedanke, der von Menschen interpretiert werden kann. Letztendlich sollte sie als objektiv wahrgenommen werden. Man muss mit dem persönlichen Gefühl beginnen, daraus jedoch einen allgemeinen Gedanken entwickeln. Wenn die Schönheit nicht mehr persönlich ist, kann sie die Gesellschaft erreichen. In jeder gelungenen Architektur geht es um Schönheit. Jedes positive Gebäude verkörpert und lobt sie. Gelungene Architektur ist sehr wertvoll und gleichzeitig sehr selten.

Interview: Jørg Himmelreich