Offrir un soutien moral – interview avec Angela Deuber

L’architecture d’ADA se caractérise par le respect rigoureux de règles qui se traduisent par des structures nettes, tout en mettant en valeur la beauté d’éléments spécifiques ainsi que celle de la nature. La réduction à l’essentiel est physiquement très présente, mais l’interaction entre les éléments éphémères et la nature transforme les ouvrages en compositions équilibrées qui véhiculent à la fois légèreté et présence.

Notre conversation avec Angela Deuber tourne également autour de la reconstruction, de l’addition et de la valeur de l’histoire de l’architecture pour l’architecture contemporaine.

Pourquoi as-tu déménagé de Coire à Zurich?

Depuis toujours, j’ai voulu construire ma propre maison avec une terrasse avec vue sur le jardin ou sur la «jungle». Ce rêve, j’ai finalement pu le réaliser avec mon déménagement à Zurich. Une spécialiste des plantes, Maja Tobler, m’a aidé à concrétiser ce projet. À la recherche de bureaux plus spacieux et d’un appartement, nous avons finalement découvert une maison datant de la fin du Moyen-Âge dans l’Oberdorf de Zurich. J’ai donc eu la magnifique occasion de transformer quatre étages dans ce lieu calme situé entre la Grossmünster et la Kunsthaus. Quoi de plus beau? Dans la partie inférieure et au rez-de-chaussée, il y avait autrefois un magasin de meubles qui se caractérisait par une structure spatiale morcelée; aujourd’hui, ces espaces sont devenus une seule grande pièce qui constitue mon bureau d’architecture. Aux quatrième et cinquième étages se trouvent mon atelier et notre appartement. Au rez-de-chaussée, la maison atteint une profondeur d‘environ 16 mètres, pour une largeur de 4 mètres seulement.

Malgré tout, l’espace semble être spacieux.

Les propriétaires occupent les étages intermédiaires de la maison et nous ont donné carte blanche. Le projet de rénovation consistait à rétablir le caractère original de ce bâtiment étroit. Les deux étages du bureau sont directement reliés par un escalier existant en pierre naturelle. Cela donne naissance à un espace traversant et à une impression de continuité. Une sensation qui a été renforcée par de petites interventions structurelles, notamment en démontant une porte en chêne massif et en abattant un mur d’environ deux mètres de large au sous-sol. Ceci permet à la lumière naturelle de traverser les deux étages, à la fois au sud et au nord grâce à deux ouvertures. Depuis le sous-sol, on peut donc accéder à la cour, s’asseoir sur les escaliers et prendre un café – c’est un magnifique lieu de retraite.

Lors du projet de l’école de Thal, tu as souligné que tu appréciais de travailler sur un seul projet. Comment la situation au bureau a-t-elle changé maintenant que tu projettes un immeuble de grande hauteur?

Fondamentalement, je préfère travailler et me concentrer sur un seul et même projet. Néanmoins, cela n’exclut pas de mener plusieurs projets en parallèle, comme c’est le cas actuellement. Ce qu’il faut, c’est avoir la bonne équipe, une équipe de confiance qui travaille de manière autonome – et je suis très heureuse d’en avoir une à mes côtés.

Reconstruire de manière subjective

As-tu explicitement été à la recherche d’un projet de transformation?

Pour ce qui est de mon bureau et de mon logement, je n’ai envisagé que des bâtiments existants. D’ailleurs, même si je me suis rapidement forgé une réputation internationale pour mon architecture, souvent décrite comme «radicale» et parfois autonome, j’aime tout autant les transformations. Parmi nos travaux, il y a des transformations significatives, par exemple le travail de conservation du bâtiment résidentiel de la fin du Moyen-Âge à Stuls ou encore les travaux de restructuration que je viens de réaliser pour mon bureau et ma maison-atelier. À l'avenir, il nous faudra de plus en plus bâtir avec l'existant. L'important est de proposer une architecture réfléchie - et cela correspond bien à l'idée de la continuité du tissu bâti.

En tant que professeur, tu abordes également le thème de la reconstruction.

Avant le modernisme, construire signifiait clairement continuer le bâti. On travaillait tout naturellement avec l’existant et des spolias. Avec la mentalité de «tabula rasa» des temps modernes, construire le bâti a perdu de son importance. La plupart des professionnels de l’architecture ne savent plus comment s’y prendre, et même dans les écoles supérieures, on n’aborde que rarement ce sujet. C’est pourtant en soi une très belle tâche. La typologie de l’existant et l’histoire du lieu définissent toutes deux le concept spatial de la reconstruction. Ce qui importe, c’est de le découvrir et de le formuler en intervenant au minimum: concrètement, cela signifie mettre en Interesse. Die Beschäftigung mit dem Ort steht bei uns im Studio jedoch nicht am Anfang. Sowohl in Oslo, in Mendrisio als auch in Zürich an der ETH sind wir mit dem Raum gestartet – also mit der Suche nach einer persönlichen Inspiration. Daraus wird individuell ein räumliches Thema entwickelt und mit Arbeitsmodellen gebaut. Erst danach kommt die konkrete Umsetzung mit Ort, Programm, Art des Weiterbauens, Material und Struktur bis hin zu einem ganzheitlichen Projekt. All die einzelnen Aspekte führen schlussendlich zu einem kohärenten Ganzen.

Est-ce que tes étudiants ont tous fait des projets pour le même bâtiment existant?

Chaque étudiant étudie un type de construction différent, par exemple une transformation, une surélévation, une densification, cela dépend de l’intérêt personnel. Dans notre stelier, l’étude du lieu lui-même ne constitue pas le point de départ. En effet, que ce soit à Oslo, à Mendrisio ou à Zurich à l’ETH, nous commençons par étudier l’espace, autrement dit par chercher une inspiration personnelle. Ensuite, chacun développe son concept spatial et le réalise à l’aide de maquettes. Ce n’est qu’ensuite que vient la mise en œuvre concrète incluant le lieu, le programme, le façon de continuer le tissu bâti, les matériaux, la structure pour aboutir à un projet global. Au final, chaque aspect contribue à la création d‘un ensemble cohérent.

Construire dans l’existant signifie pourtant aussi accepter les limites de la créativité.

Contrairement à une construction neuve, l’existant implique déjà une certaine réflexion. Il faut développer un projet qui fasse sens dans son ensemble; et pour cela, il faut être capable de percevoir l’existant. Voilà ce qui fait l’architecture pour moi. Concilier son propre concept spatial avec un lieu réel exige une souplesse d‘esprit, et permet en même temps la création d’un ensemble cohérent.

Parlons un peu de toi. Tu as dit vouloir créer des espaces «que l’on n’a pas encore imaginés».

Oui, tout à fait. Et c’est bien ce que nos étudiants maîtrisent dans leurs projets. Ils réalisent des projets pleins de sens et extrêmement beaux lorsqu’ils cherchent à atteindre un objectif précis. Ils poursuivent alors un rêve, un sentiment, une pensée – quelque chose qui les inspire personnellement. En effet, c’est là que se trouve le véritable défi qui consiste à élaborer et réaliser ce qui est encore à l’état embryonnaire.

Et si tu laissais les étudiants faire le chemin inverse, en commençant par le lieu, par ce qu'il suggère?

Nous voulons que les étudiants démarrent leurs projets avec leur inspiration personnelle plutôt qu’avec des images conventionnelles. Dans un second temps, ils leur faut trouver un titre qui a une connotation positive. Si celui-ci est trop abstrait, ils doivent le compléter en ajoutant un «sous-titre mathématique» qui comporte déjà une dimension spatiale ou matérielle.

Dans la rubrique architecture de ce magazine, nous présentons la transformation d’une dépendance à Bâle de Buchner Bründler. lls ont inséré une construction dans la maison existante et découpé de grandes ouvertures rondes inspirées du style de Gordon Matta-Clark. Cette intervention quelque peu radicale nous fait comprendre la structure de l’ancien bâtiment.

Cette approche semble libératrice. Une dépendance est un objet idéal pour faire l’objet d’une transformation Parfois, il suffit de casser ou d’enlever une ancienne structure pour lui donner toute sa visibilité. Dans le cadre de sa thèse, l’un de nos étudiants a montré comment il était possible d’ouvrir un hall industriel en effectuant quelques percements ciblés, créant ainsi de nouveaux liens esthétiques entre les différents espaces.

Tes transformations semblent plutôt prudentes. Aimerais-tu parfois adopter une approche plus radicale?

Après tout, si l’on a l’opportunité de réaliser un projet spatial clair sans trop forcer, pourquoi faudrait-il intervenir de manière radicale? En revanche, à Stuls notamment, nous avons renforcé de manière très radicale la structure spatiale de l’ensemble du bâtiment en ajoutant un nouvel escalier à double spirale et en intervenant dans l’espace du toit, même si cela ne se voit pas de l’extérieur.

Actuellement, on ne parle pas uniquement de transformation, mais aussi de réutilisation des éléments de construction dans le but de réduire l’énergie grise. Que penses-tu de la Halle 181 du bureau in situ? Pourrais-tu t’imaginer travailler avec des matériaux réutilisés? Faudrait-il alors revoir tes idées en fonction de ces matériaux?

Voilà une question cruciale. Oui, je peux très bien m’imaginer travailler avec des matériaux réutilisés – c’est d’ailleurs ce que nous faisons actuellement pour le projet de construction d’une clinique en Allemagne. L’architecture ne se limite pas à une réflexion sur les matériaux. Un bâtiment ne doit non seulement «résister» sur le plan matériel, mais aussi comporter une réflexion et donc fournir un repère moral. La cohérence est un aspect crucial pour ce qui touche au physique. Nous sommes en train de transformer un atelier d’artiste à Soho, à New York, où cette question occupe une attention particulière. Cette cohérence ne doit pas nécessairement être créée au niveau des matériaux, des couleurs et des surfaces. Elle peut également se refléter à travers une clarté structurelle. Fondamentalement, je pense que les exigences que notre époque impose à la construction représentent une véritable opportunité – une échappatoire à ce que l’on croit être l’arbitraire.

Addition ou unité

Le titre de cet Arc Mag est «Addition». Est-ce un terme que tu utilises? A-t-il une connotation positive ou négative pour toi?

Il existe un magnifique bâtiment additif de Louis Kahn, le Kimbell Art Museum à Fort Worth au Texas. Il est conçu de manière modulaire et forme néanmoins un ensemble cohérent. Ce qui est fascinant, c’est la manière dont les six voûtes en berceau parallèles, qui définissent une composition tripartite, créent un espace non compartimenté et unifié par la lumière. C’est tout simplement parfait!

Et pourtant, cette même modularité laisse présager que l’on pourrait à tout moment aisément agrandir le bâtiment.

Ce n’est pas possible – compte tenu des proportions et des trois cours intérieures que Kahn a disposées de manière précise en définissant différentes zones telles que l’entrée et les galeries. À l’extérieur aussi, tout est bien pensé: en sortant du parc, on se retrouve face aux vérandas. Ce qui fait leur beauté, selon Kahn, c’est qu’elles sont superflues. C’est un endroit calme qui invite au repos et à contempler le parc.

Cela signifie que l’addition est un concept positif pour toi, pour autant que l’on maîtrise les proportions et la représentation de la construction?

Que la spatialité soit additive ou compartimentée n’a pas d’importance. Ce qui importe, c’est que l’architecture soit toujours conçue comme un tout, ce qui inclut les formes et les proportions.

Le fait que les composants ou les matériaux semblent être un collage, cela n’a pas d’importance pour toi?

En effet, les collages au sens d’une composition quelconque ne m’intéressent pas. En revanche, un collage qui représente une rupture, comme dans la Sainte-Sophie, où deux spatialités se superposent pour créer une nouvelle complexité, c’est magnifique. En fait, la question est de savoir ce qu’est une architecture qui fait vibrer, une architecture à la fois forte, humaine et ouverte. À mon avis, cette architecture comporte toujours un certain type de «défaut» positif. C‘est pourquoi je m’intéresse aux concepts clairs et réguliers, pour autant qu’ils soient brisés. Cette rupture doit inclure un raisonnement positif. La rupture peut très bien ressembler à une superposition de deux spatialités, comme dans la Sainte-Sophie, créant ainsi une complexité spatiale, et un chevauchement des périodes de l’histoire sur les surfaces. Cela peut paraître comme un collage, mais ce n’est en rien arbitraire.

Inspirations

Comment se fait-il que ta bibliothèque ne comprenne que 100 livres?

Ce chiffre artificiel me permet de me concentrer sur l’essentiel. à chaque fois que je prends en main un livre, je me demande quelle est pour moi sa plus-value. J’élimine systématiquement les livres avec lesquels je n’ai pas suffisamment d’affinités ou qui ne déclenchent pas de joie ou d’émotions profondes. Ma bibliothèque contient également des livres de philosophie, d’art et de littérature - de Hannah Arendt à Agnes Martin en passant par Virgina Woolf. «The Concept of the Beautiful d'Agnes Heller ou «Ancient Art and Ritual» Jane Ellen Harrison, qui se penche sur le rituel et la façon dont il définit l'espace, sont des exemples de livres extraordinaires et inspirants.

Tu as aussi divers livres sur l’architecture mondiale. Sont-ils une source d’inspiration pour tes constructions?

Ce qui me stimule, c’est la quête de la beauté. Chaque fois que je vois un bâtiment qui me plait, j’ai envie d’approfondir mes connaissances en architecture. J’utilise les livres sur l’architecture mondiale pour voyager. Les plantes sont elles aussi en quelque sorte de l’architecture pour moi. La plupart des plantes sont d’une beauté à couper le souffle. La responsabilité qui nous incombe en tant que professionnels de l’architecture n’est-elle pas aussi de créer des merveilles? En fait, je viens de rentrer d’un voyage aux États-Unis, à Walnut Creek en Californie, où j’ai eu la chance de visiter la collection unique des succulentes de Ruth Bancroft, avec des agaves, des cactus et des aloès.

Que veux-tu dire par «les plantes sont en quelque sorte de l’architecture»?

J‘ai un superbe livre de l’artiste botanique Margaret Mee. Elle était tombée amoureuse de la jungle et a intégré le monde végétal dans ses dessins. Il y a deux ans, nous sommes donc allés avec nos étudiants en Amazonie, dans la même région où est allée Mee. À chaque fois que les étudiants ont découvert quelque chose qui les inspirait particulièrement, ils lui ont trouvé un titre et l’ont coulé un modèle physique. Celui-ci reflétait leur pensée et se retrouvait sous forme d’un espace ou d’un objet de base dans leur projet. Les plantes présentent de nombreux aspects spatiaux et constructifs. Prenons par exemple une liane qui s’entrelace dans l’espace ou qui forme une symbiose avec une autre plante.

Reprendre des idées structurelles de la botanique – tu l’as déjà essayé dans le cadre de tes projets?

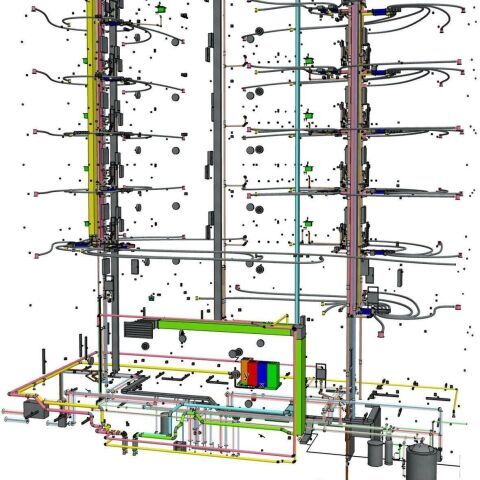

Dans le cas de la tour Merker à Baden, nous avons défini en collaboration avec l’ingénieur Patrick Gartmann onze types de colonnes. Les formes, les dimensions et les proportions de chaque colonne tiennent compte des autres colonnes. La façade dans son ensemble est donc en constante évolution et se développe, à l’instar d’une fleur. La forme des colonnes s’en inspire, elle naît, grandit et s’épanouit.

Il faut être assez près du bâtiment pour s’en rendre compte. De loin, ce bâtiment paraît assez fonctionnel. Concilier le désir d’identité par le biais de l’architecture et le besoin de flexibilité: Est-ce là ton objectif?

La façade de la tour est une invention architecturale. En retrait de la Bruggerstrasse, elle est perçue comme un agencement de toits célestes légers, empilés les uns sur les autres. Les formes sculpturales et végétales des colonnes, telles les tiges d’une plante, et les vérandas inclinées créent un équilibre constructif et architectural entre les espaces extérieurs et intérieurs de chaque plan. La dérivation des forces statiques articule les différents espaces et les transforme en unités spatiales hautement flexibles. Ce projet cherche à prendre du recul pour démontrer qu’il est possible de faire de l’architecture en intégrant une multitude d’éléments architecturaux apparemment banals: colonnes, panneaux, façades, fenêtres, portes et murs. Ce projet allie pragmatisme et beauté de la forme et de l’espace.

Quand on densifie, il faut veiller à ce qu’il y ait encore des espaces de respiration.

Absolument. Le tout est de savoir comment faire pour se sentir à la fois protégé et libre. À Baden, nous essayons d’y parvenir notamment en créant des balcons périphériques de différentes profondeurs. Au-delà des considérations pragmatiques – les panneaux horizontaux empêchent les incendies de se propager – ils donnent l’illusion d’un espace agrandi et font le lien entre les différents éléments du gratte-ciel et son environnement. Les appartements se prolongent à l’infini grâce à leur relation avec l’espace extérieur.

Quelle histoire de l’architecture?

Pour moi, les colonnes de Baden constituent plutôt une tentative de renouer avec le travail plastique de l’architecture prémoderne.

S’intéresser à l’histoire de l’architecture peut être une source d’inspiration. En même temps je reste un peu sceptique à ce sujet, étant donné que les valeurs véhiculées ne correspondent pas toujours aux miennes. Les modèles de l’histoire de l’architecture – généralement marqués par la prédominance des hommes – ne sont que d’un intérêt limité pour nous, les femmes architectes, dans la mesure où ils reposent souvent sur des valeurs et des points de vue différents. Ainsi, pour l’urbaniste Jane Jacobs, qui a écrit un livre formidable intitulé «The Death and Life of Great American Cities», la sécurité est un aspect fondamental de la planification urbaine, par exemple. Et pourtant, cet aspect est secondaire, voire inexistant, dans les discussions sur l’urbanisme qui ont lieu dans nos contrées. À Baden, nous avons essayé de développer un «langage neutre» qui fait référence à la nature. Il fait référence aux modèles du monde végétal, dans toute sa complexité, sa beauté, ses couleurs et sa vivacité.

Au contraire, un grand nombre d’architectes présentent leurs projets en faisant explicitement référence à l’histoire de la construction. Cela suppose bien sûr que «l’histoire» a une connotation positive. Or, en tant qu’historien, je pense tout comme toi que l’histoire est pleine d’idéologies, d’aspects politiques et sociaux que je considère comme douteux ou que je rejette catégoriquement plus je prends de recul.

Il est essentiel que l’histoire soit continuellement remise en question. L’historienne de l’art Linda Nochlin, par exemple, a réécrit l’histoire de l’art et publié son «Reader», qui ajoute quelques chapitres à l’histoire non écrite des femmes. Pour cela, elle a mené des recherches sur les femmes artistes, les a interviewées et a rédigé un nouvel ouvrage de référence en histoire de l’art. Se lancer dans une telle démarche pour l’histoire de l’architecture serait une bonne chose.

Du sens et de la beauté

À tes yeux, l'architecture doit «faire sens». Que veux-tu dire par là? Est-elle censée fournir un soutien à notre époque qui est parfois perçue comme chaotique, hétérogène, sans choix, voire arbitraire?

Un bâtiment doit offrir un repère physique et moral. Je suis contre le mythe de l'idée, l'architecture est censée avoir un «sens». Le sens, c'est de pouvoir reconnaître une multitude de corrélations, d'interconnexions. Et lorsque nous y parvenons, c'est l'une des choses les plus grandioses qui puisse nous arriver, comme lorsque nous tombons amoureux: tout a un sens.

L’architecture peut donc nous montrer que, bien que le monde soit complexe, il est possible de créer un ensemble qui a du sens? Le «sens» signifierait donc que l’architecture nous montre que les choses ne sont pas uniquement diffuses et contradictoires?

L’architecture peut être contradictoire dans le sens de Mies van der Rohe. Prenons par exemple les piliers en acier chromé dématérialisés du pavillon de Barcelone, dont la fonction portante n’est pas visible au premier abord. Des murs en onyx apparemment massifs semblent les soutenir, mais en réalité ils ne le font pas. Quand quelque chose est contradictoire en architecture, c’est que la réflexion n’a pas été menée à son terme. Il ne peut pas y avoir de contradiction; une partie ne peut pas contredire le tout. Pour que l’architecture ait un sens, elle peut être antagoniste, mais non pas contradictoire.

Tu utilises souvent le terme «beauté». Qu‘entends-tu exactement par là?

En architecture, la beauté devrait être une pensée générale. Une pensée qui s’exprime en termes d’espace ou de corps, une pensée que les gens peuvent interpréter. La beauté devrait toujours être perçue comme quelque chose d’objectif. A partir d’un sentiment personnel, il faut construire une pensée générale. Si la beauté n’est plus une question individuelle, elle peut toucher la société. Dans toute architecture réussie, il est question de beauté. Tout édifice positif l’incarne et en fait l‘éloge. Une architecture bien réussie est à la fois très précieuse et très rare.

Interview par Jørg Himmelreich