Holistische Herangehensweise – Michael Josef Heusi im Dialog

Michael Josef Heusi hat Innenarchitektur und Lichtdesign studiert. Er leitet ein Büro für Tages- und Kunstlichtplanung in Zürich.

Michael Josef Heusi ist Lichtplaner mit eigenem Büro in Zürich: Für ihn geht es bei der Lichtplanung – im Unterschied zur Beleuchtungsplanung – immer auch um die Bedeutung von Tageslicht. Denn: «Kunstlicht kann Tageslicht nie ersetzen», so Michael Heusi. Christina Horisberger hat den Lichtplaner in seinem Büro in Zürich zum Gespräch getroffen.

Du warst dieses Jahr nicht an der Euroluce, fährst aber regelmässig nach Mailand und zum Salone, um dich auf dem Laufenden zu halten.

Natürlich tauche ich an der Euroluce immer wieder gerne in das Meer der dekorativen Leuchten ein. Du merkst, ich spreche von dekorativer Beleuchtung. Für uns als Lichtplaner sind die gezeigten Produkte vorwiegend Gestaltungen von Material. Lichttechnisch ist das für uns meist weniger interessant. Salopp gesagt: Eine Schirmleuchte bleibt auch mit LED eine Schirmleuchte und eine Leseleuchte ein «Leselämpli». Typologische Innovationen sind eher auf der Light&Building in Frankfurt zu finden.

In der Innenarchitektur spielen gestalterische Aspekte aber eine wichtige Rolle. Wenn ich ein Restaurant oder eine Hotellobby gestalte, sind formschöne Leuchten eine Möglichkeit, einen hohen Wiedererkennungswert oder eine Identifikation zu schaffen, ein gestalterisches Thema zu intensivieren oder ein Wow-Erlebnis zu erzeugen.

Mit dem Restaurant sprichst du ein sehr gutes Beispiel an. Das ist natürlich ein Aspekt. Aber sehr oft wird nur auf formalästhetische Aspekte geachtet. Die Lichtqualität um die es uns als Lichtplaner geht, bleibt auf der Strecke. Da findet man zum Beispiel diffuses Licht mit mediokrer Farbwiedergabe über den Tischen, mit dem das wunderbar zubereitete Essen und die sorgfältig ausgewählte Tischdekoration völlig «platt» ausgeleuchtet wird: keine Brillanz, fade Farben.

Im Zuge der Renovation des Festsaals auf der Klosterinsel Rheinau haben Beer Bembé Dellinger Architekten 2018 eine eingezogene Geschossdecke entfernt. Die neue Beleuchtung muss den verschiedenen Nutzungen als Konferenz-, Fest- und Bankettsaal gerecht werden. Die gläsernen Hängeleuchten schimmern perlmuttartig und wirken so wie ein Schwarm aus Perlen. | Foto: Reto Haefliger

Du beschreibst ein Phänomen, das offensichtlich scheint. Wie überzeugt ihr als Lichtplaner Auftrageber*innen davon, dass es beim Licht um mehr geht als um formale und technische Aspekte?

Als unabhängiges Lichtplanungsbüro sind wir glücklicherweise in der komfortablen Situation, keine Leuchten verkaufen zu müssen. Daher treten Bauherrschaften oft mit sehr komplexen Aufgaben an uns heran: Museen, Bildungsbauten oder historische Gebäude, bei denen eine Beleuchtungsfirma im Allgemeinen nicht mithalten kann. Aber du hast gefragt, wie wir an ein Projekt herangehen: Grundsätzlich versuchen wir mit der Bauherrschaft und den Architekt*innen festgefahrene Haltungen aufzubrechen. Oft stellen wir am Planungstisch fest, dass im Planungsteam ein fundiertes Fachwissen über Licht fehlt. Über gemeinsame Seh- und Wahrnehmungserfahrungen finden wir jedoch schnell eine gemeinsame Sprache. Zudem ist es uns ein Anliegen, von falschen Annahmen wegzukommen, etwa dass die Beleuchtung aus der gleichen Richtung kommen muss wie das Tageslicht. Oder das gestalterische Verdikt, dass ein ganzes Gebäude mit den gleichen Leuchten ausgestattet werden muss. Darüber ins Gespräch zu kommen, gelingt uns sehr gut mit unseren Referenzen.

Wie entwickelt ihr ein Projekt, wenn die ersten Vorurteile abgebaut sind?

Meistens legen wir alles auf die Seite, was wir bereits zu wissen glauben, um neu auf die konkrete Situation, die Aufgabenstellung eingehen zu können. Natürlich gibt es einen Fundus an Wissen, und wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Dennoch ist jede Aufgabe für uns Neuland: Es geht um andere Menschen, andere Bedürfnisse, andere Kontexte.

Du hast vorhin gesagt, dass ihr eure Herangehensweise am besten anhand von Referenzen erklären könnt. Kannst du auf ein aktuelles Beispiel etwas näher eingehen?

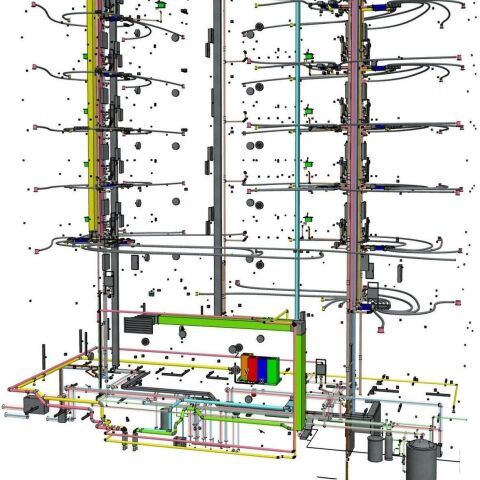

Ein schönes und vielleicht exemplarisches Beispiel ist sicher unser Projekt für den Festsaal auf der Klosterinsel Rheinau. Das Hochbauamt des Kantons Zürich und Beer Bembé Dellinger Architekten GmbH waren sehr offen, was das Lichtkonzept betraf. Der Saal stellte uns vor besondere Herausforderungen: Die Architekt*innen entfernten die eingezogenen Geschossdecken und brachten die wunderschönen Fenster wieder zur Geltung. Von der einstigen Substanz war im Innenraum allerdings kaum mehr etwas vorhanden. Darum nahmen sich die Gestalter*innen die Freiheit, eine neue Decke mit einem abstrahierten «barocken» Deckenspiegel einzubauen, in den die Tragkonstruktion integriert ist.

Der Stadtgarten Chur ist Heimat einer offenen Drogenszene und deshalb für viele eine No-Go-Area. Die 2018 von Michael Josef Heusi designte Beleuchtung sollte den Park in doppelter Hinsicht wieder ins «Licht» führen. | Foto: Alexander Gempeler

Und wie habt ihr auf diese Situation reagiert?

Die komplementären Anforderungen an diesen Saal waren für uns als Lichtplaner eine Herausforderung: Im Mühlsaal finden sowohl Konferenzen als auch Festanlässe und Bankette statt. Als Erstes aber haben wir uns von den gängigen Assoziationen - wie beispielsweise Lüster - gelöst und uns stattdessen gefragt, woher das Wort «Barock» kommt. Das portugiesische «barocco» bezeichnete ursprünglich unregelmässige Süsswasserperlen mit ihren verworfenen, irisierenden Oberflächen. Aufgrund ihrer Opulenz und unregelmässigen Schönheit wurde das Wort zum treffenden Epochenbegriff. Unsere Frage lautete anschliessend: Wie können wir die barocke Perle hier einführen? Mit einer Multiplikation fanden wir eine Lösung, die dem Saal in vielfacher Hinsicht gerecht wurde. Die irisierende Beschichtung, damit die Oberflächen der Licht-«Perlen» in den Spektralfarben reflektieren, hat eine Glashütte in der Tschechischen Republik für uns hergestellt. Allerdings leuchten nicht alle «Perlen», sondern nur 100 von 289. Dank der vielfältigen Reflexionen nimmt man dies aber gar nicht wahr. Dabei ist die Lichttechnik der 100 unten offenen Leuchten sehr raffiniert: Dank einer Linse und eines opalen Zylinders leuchten die Perlen nicht nur, sondern strahlen auch direktes Licht auf die Tisch- und Saalfläche. Unterstützt wird der «Perlenschwarm» von linearen Multi-Downlights, denn für Konferenzsituationen müssen 500 Lux vorhanden sein. Die Beleuchtungsanlage wirkt auf den ersten Blick überraschend und doch selbstverständlich. Doch die richtige Anordnung des «Schwarms» war ein langer Weg. Meistens sind es gerade die selbstverständlichen Lösungen, in denen am meisten Arbeit steckt.

Die Anordnung im Raum und die zahlreichen Reflexionen erinnern mich an eine glitzernde Wasseroberfläche. So nimmt die Beleuchtung auch etwas von ihrer unmittelbaren Umgebung auf.

Auf den Fotos sieht man es nicht, aber wir haben hier tatsächlich mit einer dynamischen Lichtstimmung gearbeitet. Die Perlen der verschiedenen Gruppen verändern ganz langsam ihr Licht, und die Dimmungen überlagern sich. Das merkt man kaum. Wenn sich Licht unmerklich verändert, entsteht tatsächlich ein anderes Raumgefühl.

So nehmen wir auch das Tageslicht wahr. Es verändert sich ständig.

Das ist ein spannender Punkt. Gleichbleibendes Licht in einem Raum entspricht nicht unserer Sinneswahrnehmung von Licht und dem, was wir als angenehm empfinden. Stell dir vor, du wärst über Stunden einem gleichbleibenden Ton ausgesetzt. Für die Sinne wäre dies unerträglich. Ähnlich verhält es sich mit dem Licht, aber unser Bewusstsein dafür ist viel weniger ausgeprägt.

Ihr habt für den Stadtgarten in Chur ein Projekt realisiert, für welches ihr einen Sonderpreis des Deutschen Lichtdesign Awards erhalten habt. Dort ging es auch sehr stark um einen sozialen Aspekt.

Der Stadtgarten ist ein sehr spezieller Freiraum: Einst war er der städtische Friedhof mit Umfassungsmauer, eingelassenen Epitaphen, Grabsteinen, heute noch einem sehr alten Baumbestand sowie zwei Denkmälern: einer Büste des Dichters und Kriegsherrn Johann Gaudenz von Salis und einem Soldatendenkmal. Das Besondere an diesem Park ist jedoch, dass hier Randständige ein Zuhause gefunden haben. Das Ziel der Stadt war es nicht, sie mit der Umgestaltung zu vertreiben. Im Gegenteil: Der Stadtgarten sollte ein Freiraum für alle sein. Mit gestalterischen Interventionen lassen sich nur bedingt Verhaltensänderungen bewirken, aber wir wollten der Bevölkerung mit einer guten Beleuchtung die Schwellenangst nehmen. Gleichzeitig sollten die Randständigen, die sich auch nach der Abenddämmerung dort aufhalten, sich nicht ausgestellt fühlen. Deshalb sollte die Beleuchtung zurückhaltend sein und zugleich Sicherheit vermitteln. Das bekannte Herbstlied von Salis hat uns die entsprechende Idee geliefert: Einfache, preisgünstige Gobos [Projektionsvorsätze] lösen das Licht in eine Art Blättermuster auf, wie dies im Lied mit den jungen Winzerinnen, die im Mondlicht tanzen, besungen wird. Die Maske für die Gobos war eine Eigenentwicklung: Die Perforation ist in der Mitte dichter und so eingestellt, dass am Boden kein scharfes Bild entsteht. Diese Lösung ist Lowtech und sehr wartungsarm. Die Wegkreuze und den Platz haben wir mit diesem sanften Licht- und Schattenspiel beleuchtet. Die Statuen und wenige Epitaphe in der Friedhofsmauer sind eingeleuchtet, damit der Raum eine Begrenzung hat.

Es hat sich tatsächlich gezeigt, dass im Stadtgarten nun eine stärkere Durchmischung der Bevölkerung stattfindet.

Ja, es funktioniert. Es sind oft Menschen über Mittag im Park. Während Corona gab es gar eine Überlastung, da Randständige aus ganz Graubünden und den Anliegerkantonen den Park stark in Anspruch nahmen. Der Award hat zudem den Stadtpark wieder in den Fokus gerückt, sodass es hoffentlich bald auch eine Drogenabgabestelle geben wird. Der Druck auf die verantwortlichen Politiker*innen ist gestiegen.

Mit einer 2019 fertiggestellten multifunktionalen Konzerthalle hat sich Andermatt zur Ganzjahresdestination für Musikfreunde gemausert. Das Lichtkonzept von Michael Joseph Heusi lässt die Innen- und Aussenräume verschmelzen und verleiht dem Saal eine gediegene Atmosphäre. | Foto: Reto Haefliger

Eine letzte Frage: Was überrascht dich als Lichtplaner immer wieder, wenn es um das Thema Tages- und Kunstlicht geht?

Wir wissen heute, dass Licht den Hormonhaushalt steuert. Dynamisches Licht kann das teilweise kompensieren. Mich erstaunt immer wieder, wie schlecht das Tageslicht gerade in Bildungs- oder Verwaltungsbauten ist. Da gibt es teilweise Raumtiefen von acht bis 20 Metern, obwohl man weiss, dass bei 3 Metern Raumhöhe mit dem nutzbaren Tageslicht nach 4–6 Metern Schluss ist. Wir sollten wieder vermehrt so bauen, dass das Tageslicht stärker in den Fokus rückt. Die Frage darf daher nicht sein, ob wir uns das finanziell leisten können, sondern ob wir uns eine schlechte Tageslichtnutzung gesundheitlich leisten können. Aber zurück zur Frage: Mich überrascht immer wieder die gute Tageslicht-Performance von Bauten des Historismus und der Nachkriegsmoderne. Damals musste man mit viel weniger Kunstlicht auskommen als heute und schöpfte das Potenzial des Tageslichts voll aus. Für uns als Lichtplaner steht Tageslicht immer an erster Stelle und eine Beschäftigung mit diesen guten Architekturbeispielen ist lohnend.

Dieser Artikel ist in Arc Mag 2023-4 erschienen. Bestellen Sie jetzt ein Abo, damit das Heft schon bald in Ihrem Briefkasten ist.