Interview – beschleunigter Wandel

Friederike Meyer und Doris Kleilein Autorinnen des Buches «Die Stadt nach Corona» im Gespräch mit Jørg Himmelreich

Fürs erste scheint die Corona-Pandemie überwunden. Die Restaurants sind voller als vor zwei Jahren und die Flughäfen quellen über vor Gästen. Ist also alles wieder beim Alten? Eurem druckfrischen Buch «Die Stadt nach Corona» liegt eine gegenläufige These zu Grunde, nämlich dass sich die Städte durch die Pandemie unwiderruflich verändert haben. Oder genauer gesagt: Dass sich Wandlungsprozesse, die bereits im Gange waren, beschleunigt hätten.

Friederike Meyer Natürlich gieren die Menschen nach dem, was sie einige Zeit entbehren mussten: Freunde beim Essen treffen und verreisen. Diesbezüglich waren vor der Pandemie aber auch keine Wandlungsprozesse im Gange. Unser Buch zeigt auf, dass die Pandemie neue Handlungsräume eröffnet hat. Wir wollen Wege aufzeigen, wie diese genutzt werden können. Viele davon sind als Alternative zu einem «back to normal» gedacht.

Doris Kleilein Die Digitalisierung hat in den vergangenen beiden Jahren einen Schub erfahren, der ohne Corona nicht möglich gewesen wäre oder zumindest viel länger gedauert hätte: Der Internethandel hat der Stadt mehr Lieferverkehr, mehr Logistikzentren, mehr Müll beschert – und gleichzeitig sind durchs Homeoffice Wohnungen zu klein und Büros zu gross geworden. Das heisst aber noch lange nicht, dass die Stadt am Ende ist: Doch der Blick auf Flächen und Gebäude, die für neue Nutzungen transformiert werden können, hat sich geweitet: seien es leer stehende Erdgeschosse oder zu volle und zu kleine Parks.

The Tourist Dilemma. Courtesy of Non Voyage, Illustration: Zachi Razel und Kerem Halbrecht

Bereits seit Jahren gibt es ein Ladensterben. Kaufhäuser muss man bereits auf die rote Liste setzen und auch immer mehr kleine Ladenlokale stehen leer. Mitunter ist gar von einer «Retail Apokalypse» die Rede. Das mag daran liegen, dass der bereits vor der Pandemie bestehende Trend zum Online-Shopping durch die Lockdowns beschleunigt wurde. Gibt es neue Konzepte für die Innenstädte «nach dem Shopping»?

FM Die Pandemie hat neuen Handelskonzepten – etwa dem Prinzip des Click and Collect, das es schon vor der Pandemie gab – einen Schub verliehen. Viele Menschen haben Produkte im Netz bestellt und dann in einer Filiale vor Ort abgeholt, oft auch ohne den Laden betreten zu müssen. Der Autor Felix Hartenstein wagt in seinem Beitrag «Stadt ohne Handel» ein radikales Gedankenspiel: Wie wäre es, wenn wir aufhören darüber zu reden, wie wir den sterbenden Handel in den Innenstädten retten können und stattdessen die Innenstädte als Orte des sozialen Miteinander begreifen? Die Transformation der Innenstädte, schreibt er, brauche neue Allianzen und privatwirtschaftliche und kommunale Geschäftsmodelle, die das städtische Gemeinwohl im Blick haben. Unter dem Stichwort «mehr Bühne, weniger Inszenierung» sieht er hierbei die Kommunen als Mittler*innen zwischen den Eigentümern der Gewerbeimmobilien und den Nutzergruppen in einer Schlüsselrolle.

Anschliessend an unser Interview zeigen wir in diesem Arc Mag neue Bürobauten in der Schweiz. Es sind herausragende Architekturen; aber irgendwie wirken sie wie aus der Zeit gefallen. Denn immer mehr Firmen erlauben ihren Mitarbeiter*innen teilweise oder gar komplett remote zu schaffen. Wie hat sich die White-Collar-Arbeitswelt verändert und welchen Einfluss hat das auf die einzelnen Büros und ihre räumlichen Strukturen im speziellen und auf die Gesamtheit der Bürobauten als prägende Bestandteile der Innenstädte ganz allgemein?

FM Die eingeübten Routinen der Arbeitswelt sind durcheinandergekommen. Flexibilität wird jetzt noch grösser geschrieben. Viele kommen inzwischen vor allem deshalb ins Büro, weil sie den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen suchen. Die Unternehmen, die das soziale Miteinander und die zufälligen kreativen Begegnungen durch räumliche und gestalterische Angebote unterstützen, sind hier im Vorteil. Wer in Ruhe an einer Sache tüfteln muss, bleibt – wenn er oder sie kann – im Homeoffice oder hat zumindest in der Pandemie erkannt, dass konzentriertes Arbeiten in einem abgeschlossenen Raum besser funktioniert. Man muss aber auch sagen, dass nicht alle Menschen im Homeoffice arbeiten können. Laut Umfragen haben in Deutschland in der Anfangsphase der Pandemie im Frühjahr 2020 gerade einmal 24 Prozent aller Erwerbstätigen im Homeoffice gearbeitet.

Touristoholics Anonymous. Courtesy of Non Voyage, Illustration: Katrina Günther

Wenn immer mehr Menschen von zu Hause arbeiten, werden sich Quartiere, die bislang eher abends und an Wochenenden belebt waren, verändern. Welche Anforderungen und Chancen bringt das?

FM Das mit allen Funktionen des täglichen Bedarfs ausgestattete Quartier gewinnt an Bedeutung. Der Diskurs über die 15-Minuten-Stadt, die früher «Stadt der kurzen Wege» hiess, hat wieder Fahrt aufgenommen. Wenn weniger Menschen ins Büro pendeln, verringert sich der Verkehr. Für Dinge, die sonst in Büronähe erledigt werden – Arztbesuche, Frisör, Einkaufen, Mittagessen – entsteht nun Bedarf im Quartier. Und nicht alle wollen vielleicht auf Dauer im Wohnzimmer arbeiten. Agnes Müller beschreibt in ihrem Text «Vom Coworking zum Nachbarschaftsbüro», wie digitales Arbeiten Stadtviertel verändern könnte. Sie skizziert eine Erweiterung des klassischen Coworking-Modells, also temporär mietbare Arbeitsplätze, die um Quartiersfunktionen ergänzt sind und in hybrider Trägerschaft funktionieren, indem sich Firmen ebenso wie Kommunen an der Finanzierung beteiligen. Diese Orte könnten zum Beispiel durch den Umbau von ehemaligen Handelsimmoblilien entstehen und so die durch den sterbenden stationären Handel leer gewordenen Innenstädte wiederbeleben helfen.

Die Welt wird ungleicher. Ihr beschreibt im Buch, dass sich bestehende Missverhältnisse durch Corona noch verstärkt haben. Welche Probleme haben sich verschärft? Kann die Architektur gegensteuern?

DK Armut – im umfassenden Sinn – hat zugenommen: an Bildung, gesundem Essen, sozialer Teilhabe. Wer vorher schon privilegiert war, ob ökonomisch oder durch ein gutes soziales Umfeld, hat die Pandemie und ihre Folgen leichter verkraftet. Architekt*innen können Möglichkeiten aufzeigen, wie man Budgets sinnvoll einsetzt, etwa durch flexible Grundrisse und intelligente Nutzungskonzepte; sie können Vorschläge für solidarische Räume machen. Doch sie sind abhängig von politischen Entscheidungen: Was investiert eine Gesellschaft in den öffentlichen Raum, in bezahlbare Wohnungen, in gut ausgestattete Schulen und Krankenhäuser und damit in die soziale Mischung in Stadtvierteln? Ananya Roy zeigt am Beispiel Los Angeles auf, wie der «Notstandsurbanismus» in den USA zur Normalität geworden ist: die Vernachlässigung und Stigmatisierung von Wohnvierteln, in denen vorwiegend People of Color leben, bis hin zu Vertreibung und massenhafter Obdachlosigkeit prägen das Stadtbild jenseits der Villenviertel und Downtown. Der Segregation etwas entgegenzusetzen ist eine der wichtigsten Aufgaben von Politik und Verwaltung, und das nicht nur in den USA.

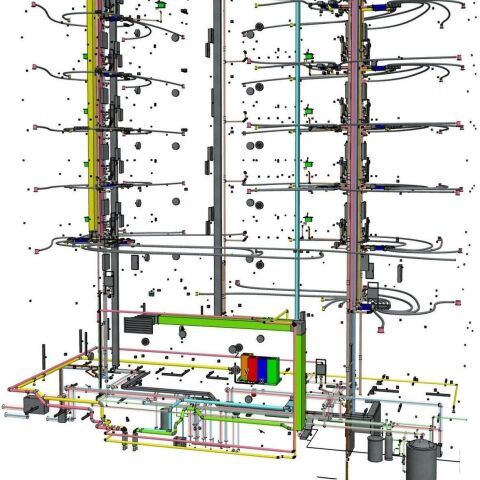

Neuverteilung des Verkehrsraums in den Superblock (Superilles) in Barcelona. Foto: Ajuntament de Barcelona

Während den letzten zwei Jahren gab es einen Run auf Häuser und Wohnungen. Ein spannender Teilaspekt: Auch Häuser fern ab der Zentren – in Ferienregionen oder an landschaftlich reizvollen Orten – waren stark nachgefragt. Mit der Möglichkeit remote zu arbeiten, haben viele Angestellte den Städten den Rücken gekehrt. Könnte dies zu neuen Impulsen für den ländlichen Raum führen?

DK Nun, die Immobilienpreise in begehrten Regionen steigen weiter und viele Kommunen kehren zu einer Praxis zurück, von der man sich auch ökologischen Gründen längst verabschiedet haben sollte: Sie weisen neues Bauland für Einfamilienhäuser aus. Entscheidend wird sein, ob man die Bewegung aufs Land in Regionen fern der Metropolen und ins Positive lenken kann, etwa indem man den Umbau bestehender Häuser und Liegenschaften finanziell fördert und den öffentlichen Nahverkehr ausbaut. Vorreiter sind genossenschaftliche Projekte für Wohnen und Arbeiten auf dem Land, wie sie derzeit etwa um Berlin herum entstehen: Meist von Städtern gegründet, experimentieren sie mit gemeinschaftlichen Wohnformen und versuchen, soziale und kulturelle Infrastrukturen wiederzubeleben.

Intensive Landwirtschaft, riesige Siedlungsflächen, wuchernde Infrastrukturen und grossflächiger Rohstoffabbau – euer Buch nimmt als möglichen Schuldigen für die Corona-Pandemie die Auswirkungen des Anthropozän ins Visier. Denn diese – so Maria Smith in einem Interview im Buch – lasse die Wildnis verschwinden und führe dazu, dass Arten immer eng zusammenleben müssen und somit das Überschlagen von Krankheiten häufiger werde. Nun gibt es zwei mögliche Ansätze damit umzugehen: Einer wäre, mehr Räume für die «Wildnis» zu reservieren oder ihr «zurückzugeben». Und ein anderer wäre es, zukünftig Siedlung-und Landschaftsräume stärker für eine Koexistenz zu gestaltet. Das hiesse auch die Bedürfnisse anderer Spezies beim Gestalten mitzudenken. Welcher Weg ist für Euch der vielversprechendere?

DK Es gibt nicht den einen vielversprechenden Weg. Die Systeme Stadt und Landschaft sind miteinander verbunden. Die Zersiedelung muss weiter eingedämmt und die Landwirtschaft weniger extensiv gestaltet werden. In Deutschland stellt die Umweltbewegung seit den 1970er-Jahren die immer gleichen Forderungen: weniger Monokulturen, keine Insektenvernichtungsmittel, mehr kleinteilige, ökologische Landwirtschaft – alles Massnahmen, um das Lebensumfeld von Tieren zu erhalten. In jüngster Zeit ist das Thema der Co-Habitation im Architekturdiskurs wichtiger geworden: Wie können Städte und Häuser so gestaltet werden, dass nicht nur Menschen in ihnen ihr Habitat haben? Dass Städte grüner, schattiger, poröser werden, wird Mensch und Tier bei der Anpassung an den Klimawandel helfen.

Ihr sprecht auch das Thema Nahrungsmittelsicherheit an. Nach Unterbrüchen der Logistik durch Corona kommt es nun zu einer Welternährungskrise durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Was können Planung und Architektur tun, um etwaigen weiteren Krisen abzumildern?

DK Als wir Philipp Stierand um den Beitrag zur Versorgungssicherheit in Städten angefragt hatten, war das Thema in Europa noch weit weg. Durch den Angriffskrieg Russlands wird umso deutlicher, wie wichtig die Forderung nach lokalen Wirtschaftskreisläufen ist. Die massive Abhängigkeit von Weizen- oder Energielieferungen zeigt, wie verletzlich die globalisierte Lebensmittelproduktion ist. Für die kommunale Planung heisst dies: Stadt und Land weniger als Gegensätze zu denken und die lokale Vernetzung zu verstärken, etwa durch Lebensmittel aus dem Umland in Schulkantinen und Mensen. Oder auch die Förderung urbaner Landwirtschaft wie Rooftop-Farming, Stadtgärten, urbaner Lebensmittelproduktion. Auch architektonisch gibt es mittlerweile Pionierprojekte, etwa den Market of the Future in Wiesbaden mit hauseigener Aquaponikfarm und Kräuterzucht oder hybride Gebäude wie das Arbeitsamt in Oberhausen mit Gewächshäusern auf dem Dach.

Euer Buch will weniger als kollektives Jammern wahrgenommen werden, sondern Anstoss sein, gemeinsam die Städte der Zukunft zu gestalten. Was ist eure persönliche Vision davon?

DK Kleinteilige, gemischte Dichte ohne Autos – nicht nur in den Innenstädten! Und eine Aufforstung der frei werdenden Verkehrsflächen: ein schattiger Stadtwald mit Radwegen, den notwendigen Versorgungssträngen und einem dezentralen Netz an öffentlichen Einrichtungen und ÖPNV.

FM Städte, in denen keine Wohnungen mehr als Spekulationsobjekte oder Drittwohnung leer stehen; in denen alle am Verkehr teilnehmenden gleichberechtigt Platz im öffentlichen Strassenland haben; in denen Bestandserhalt Priorität vor Neubau hat und dem Freiraum sowie Pflanzen und Tieren eine angemessene Wertschätzung entgegen gebracht wird.