Reibung zulassen – Graber Steiger sprechen über die Zukunft Luzerns.

Das Architekturbüro Graber & Steiger wurde 1995 von Niklaus Graber und Christoph Steiger gegründet und ist in Luzern beheimatet. Foto: Mattias Rutishauser / Archiv Graber & Steiger

Mit Ihrem Büro Graber & Steiger Architekten sind Sie im Zentrum von Luzern zu Hause. Und Sie haben in der Region in jüngerer Zeit mehrere spannende Projekte realisiert, die zahlreiche Anknüpfungspunkte zu dieser Ausgabe des Arc Mag haben. Wir möchten diese Bauten als Angelpunkte heranziehen, um sowohl über ihre Haltung, Konzepte und Herangehensweisen als Architekten zu sprechen, als auch über Fragen und Problemstellungen zu diskutieren, die in Bezug auf die Region Luzern derzeit aktuell sind. Zuerst interessiert uns, warum Sie vor 27 Jahren Ihr Büro hier eröffnet haben.

Christoph Steiger Wir sind beide in Luzerner Vororten aufgewachsen und haben dasselbe Gymnasium in Luzern besucht. Nach dem Architekturstudium in Zürich sind wir bewusst zurückgekehrt. Zwar lag die Zentralschweiz damals architektonisch im toten Winkel, aber dass es hier weniger junge Büros gab als in Basel oder Zürich, haben wir als Chance gesehen. Tatsächlich lagen aber die längste Zeit unsere Projekte ausserhalb dieser Region. Im Kanton Schwyz, im Wallis oder in der Region Bern beispielsweise konnten wir einiges realisieren. In Luzern und Umgebung haben wir erst nach und nach das eine oder andere bauen können.

Dann aber ein sehr prägnantes Bauwerk: Die 2011 fertiggestellte Panoramagalerie des Pilatus Kulm kennt fast jeder.

Niklaus Graber Wobei wir nach dem Studium nicht gleich nach Luzern zurückgekehrt sind. Zuerst zog es uns «hinaus in die Welt». Anfang der 1990er-Jahre haben wir als Praktikanten bei Herzog & de Meuron in Basel und bei Hans Kollhoff in Berlin gearbeitet. Nach dem Diplom waren wir dann nochmals für kurze Zeit in Basel.

Was haben Sie von dort mitgenommen?

NG Herzog & de Meuron denken Architektur, Städtebau und Landschaft massstabsübergreifend und zusammen. Wenn immer möglich, analysieren sie zuerst den grösseren Kontext. Für Ihre Studie über Basel Mitte der 1990er-Jahre haben sie auch über Ländergrenzen hinaus geschaut. Diese Herangehensweise hat uns fasziniert. Als wir 1996 unser Büro eröffnet haben, dachten wir als Greenhorns: «Um eine Basis für unsere Tätigkeit zu haben, sollten wir als Erstes eine ähnliche Studie über Luzern verfassen.» Also haben wir die Stadt auf verschiedenen Ebenen untersucht, um die grösseren Zusammenhänge zu verstehen.

Das Schappe Kulturquadrat befindet sich im Zentrum von Kriens. Die ehemaligen Räumlichkeiten eines Werkhofs und einer Feuerwehr wurden von Graber & Steiger 2016 bis 2019 saniert, umgebaut und erweitert und bilden nun als Jugend- und Kulturzentrum einen Ort des Austauschs und der Begegnung für Kulturschaffende aller Art. Foro: Dominique Marc Wehrli

Wer an Luzern denkt, hat sofort starke Bilder vor Augen. Die meisten sind klischeehaft. Welche «versteckten Realitäten» hat die Studie zu Tage befördert?

CS Uns haben strukturelle Ebenen interessiert: Landschaft, Kultur, Ökologie, Ökonomie und Geschichte. Und unser Blick ging weit über das Stadtzentrum hinaus. Luzern selbst ist nur eine kleine Stadt. Aber fasst man es grösser auf, als Gebilde in das die Agglomerationsgemeinden Kriens, Horw, Emmen, Meggen und Ebikon eingewoben sind, so leben hier eine Viertelmillion Menschen. Deren Alltag findet an all diesen Orten zugleich statt. Man wohnt in Kriens, arbeitet in Emmen und geht am Abend in die Altstadt essen. Eine Zeit lang wollten sich diese Orte eingemeinden lassen, aber die Luzerner haben dazu «Nein» gesagt. Das hat sich später umgekehrt: Als Luzern dann gewillt war, sie einzugliedern, wollten die Agglogemeinden nicht mehr.

NG Indem wir auf die Region geschaut haben, konnten wir einen Stadtkörper verorten, der sich nicht im schönen Bild der Altstadt erschöpft, sondern über die politischen und administrativen Grenzen der einzelnen Gemeinden hinausreicht. Dessen Räume, insbesondere die Zwischenzonen, sind ebenso spezifisch für Luzern, auch wenn sie meist diffus sind.

Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?

CS Luzern ist polyzentrisch. Die Agglomerationsgemeinden haben kleine, aber nicht unwichtige Zentren, getragen von der Bevölkerung und zahlreichen Vereinen. Uns wurde klar, dass man sie stärken sollte und sicherstellen, dass sie ihre Vitalität behalten. Anders die Räume an den Gemeindegrenzen: Sie wurden von der Planung nicht beachtet. Man hat dort Gefängnisse, Friedhöfe oder Kehrichtverbrennungsanlagen hingestellt – alles, was man aus den Zentren weghaben wollte. Diese brachliegenden Schnittstellen müssen aktiviert und sorgfältig entwickelt werden. Die Studie hat aufgezeigt, dass eine städtebauliche Betrachtung und koordinierte Planung über die gesamte Stadtregion unabdingbar ist.

Luzern erlebt einen Wachstumsschub. Die Beschäftigung mit den Agglogemeinden und den Zwischenräumen wird dadurch zwangsläufig notwendig.

CS Diese Entwicklung ging bereits vor etwa 25 Jahren los. Ein erster Treiber waren wirtschaftliche Interessen. Die Gemeinden haben verstanden, dass sie bei der Planung, Infrastruktur, Energie und anderem Synergien erzeugen können, wenn sie zusammenspannen. 2010 wurde dann von 22 Gemeinden der Verband LuzernPlus ins Leben gerufen – ein Entwicklungsträger, in dessen Rahmen für Luzern-Nord und -Süd gemeinsame Projekte diskutiert und abgestimmt werden. Das hat sich zu sinnvollen Vorgehensweisen verdichtet und nun zu ersten konkreten baulichen Entwicklungen geführt.

Wird dadurch aus dem Nebeneinander ein stimmiges Grossstadtgeflecht werden?

NG Ansatzweise schon. Wobei ich Unterschiede in den Qualitäten sehe. Luzern-Nord hat eher zu einem starken Miteinander gefunden als -Süd. In Emmenbrücke werden die Projekte meist aus der industriellen Geschichte des Ortes heraus entwickelt. In Luzern-Süd ist das weniger der Fall. Allmend und Südpol funktionieren gut. Aber alle anderen neuen Entwicklungen dort sind kaum miteinander verbunden und deren Architektur auch nicht so ortsspezifisch wie in Emmen. Das hat sowohl mit dem Gelände zu tun, es war früher ein Sumpf und ist daher als Bauland schwierig, als auch mit den zugrunde liegenden Idealvorstellungen. Diese sind ortsungebunden und so entsteht in Luzern-Süd derzeit eine Architektur, die man auch andernorts finden könnte, etwa in Zürich-Altstetten oder Oerlikon.

Die typischen Elemente der Industriearchitektur wurden im Zuge des Umbaus herausgearbeitet und im Hinblick auf die neue Nutzung als Kulturzentrum weiterentwickelt. Das zum Saalbau umgewertete Werkstattgebäude beispielsweise wird neu durch eine zeichenhafte Dachlandschaft gekrönt. Foto: Dominique Marc Wehrli

Damit sprechen Sie an, dass Entwicklungen wie am Mattenhof, Nidfeld oder die Pilatus Arena internationalen Standards der Immobilienwirtschaft entsprechen: Wohnungen mit einem leicht gehobenen Niveau, Gastronomie in den Erdgeschossen, vielleicht ein Co-Working-Space oder ein Fitnessstudio. Diese Schemata wurden in den 1990er-Jahren entwickelt. Aber sind sie noch zeitgemäss? Die Art, wie und wo wir Leben und Arbeiten ist im Wandel – nicht erst seit der Corona-Pandemie.

CS Diese «Stadt nach Rezept» ist aus mehreren Gründen problematisch. Luzern wird stark von der Landschaft geprägt. Doch sehe ich in den Entwicklungen in Luzern-Süd nicht, dass man Bezüge zum Kontext aufgebaut hätte, weder zur Topografie noch zu den umliegenden Quartieren. Die Architektur ist dort punktförmig gedacht. Zudem gibt es kuriose Massstabssprünge, die die neuen Entwicklungen wie Implantate erscheinen lassen. Neben dem Mattenhof gibt es beispielsweise ein kleinteiliges Einfamilienhausquartier. Zudem finde ich den von Ihnen angesprochenen einseitigen Nutzungsmix fraglich. Abgesehen von wenigen Flächen für den Verkauf bleibt alles auf Wohnen und Dienstleistung reduziert. Früher gab es dort Fertigungs- und Werkstätten, beispielsweise eine Ziegelei. Diese wurden leider ausradiert. Auch der Schlachthof ist nur noch fragmentarisch vorhanden. Damit gingen Identität und auch Arbeitsplätze verloren. Die Homogenisierung, die stattfindet, dieses Ausglätten, ist problematisch. Zu einer Stadt gehören noch ganz viele Dinge mehr. Man hätte mit Blick auf die historischen und geografischen Zusammenhänge etwas anderes, das heisst Vielschichtigeres entwickelt können.

Wie könnte man es besser machen?

NG Für ein Gebiet nördlich der Hochschule in Horw haben wir an einem Studien-Verfahren mitgemacht. Wir haben grosszügige lineare Figuren vorgeschlagen, die Richtung See verlaufen und sich an der Struktur des Landschaftsraumes, an topografischen Gegebenheiten wie Wasserläufen und Hügelzügen und häufige Windrichtungen orientieren. Dazu haben uns Städte in Norddeutschland inspiriert, in denen es lineare Strukturen entlang des Wassers gibt. Aus denselben Gedanken heraus haben wir einen grossen Wohnungsbau für Meggen entwickelt. Statt wie allgemein üblich Blockränder oder Punktbauten vorzuschlagen, haben wir auch für dort lineare Strukturen entlang der Hänge entwickelt.

Denkt man an das Zentrum, beispielsweise an die grossen Hotels der Belle Époque am Seeufer, scheint man das früher besser gemacht zu haben. Wobei es ja ein lustiges Paradox gibt, wenn man genau darüber reflektiert: Auch die Hotelkästen, die der Tourismus Mitte des 19. Jahrhunderts angespült hat, waren internationale Standards, also ebenfalls eine «Architektur nach Rezept», die überall hätte stehen können – in einer europäischen Stadt oder auf einem Berggipfel.

NG Ein interessanter Gedanke. Aber heute leistet die Architektur in der Agglomeration nicht dasselbe wie damals. Die Hotels waren Bravourstücke. Es gab sie zwar in ganz Europa, aber sie waren keine durchschnittliche Architektur. Mir gefällt, dass die kleine Stadt Luzern diesen Haufen «Welt» hat. Die Linearität folgte daraus, dass man die Hotels wegen des Ausblicks entlang des Seeufers aufgereiht hat. Was am Mattenhof entstanden ist, ist hingegen keine Top-Architektur und ich erkenne auch kein übergeordnetes Prinzip bei der Figuration.

CS Bei den Hotels ist ein sinnhafter Bezug zur Landschaft gegeben. Es war nicht so, dass man erst ein Hotel gebaut hat und dieses dann das nächste nach sich gezogen hat. Es gab 1865 eine Planung über das gesamte Gebiet einschliesslich dem Hof-Quartier. Und die Quai-Anlage wurde gleich mitgebaut. So entstand ein Gefüge mit grosser Kraft, eine Initialzündung, die weitere Entwicklungen angestossen hat. Am Mattenhof wurde hingegen keine Antwort auf den Ort gefunden, es gibt keine Sinnhaftigkeit und es fand auch keine Initialzündung statt.

Das stattliche ehemalige Kesselhaus dient neu als Kunstgalerie und bietet Atelierräume für Malerei, Film, Fotografie, Video und bildende Kunst. Foto: Dominique Marc Wehrli

Könnte man dennoch mit internationalen Bausteinen heute einen ähnlichen Effekt erreichen?

NG Besagte Hotels stehen zudem nie irgendwo, sondern an ganz bestimmten Stellen. In Nizza beispielsweise an der Meerfront oder an Hügelzügen im Engadin. Aber sie liegen nicht in einer Sumpflandschaft. Übertragen auf den Wohnungsbau gäbe es in Luzern-Süd andere tolle Typologien, die man besser anwenden könnte als diesen Standardwohnungsbau. Wir sind häufig in der Welt unterwegs und würden viele Dinge gerne importieren. Aber der Import, der derzeit in Luzern-Süd passiert, hat nichts mit dem Ort zu tun.

In Luzern gab es lange Zeit wenig Wertschätzung für die brachfallende Industriearchitektur. Das scheint sich derzeit zu ändern.

NG Das stimmt, der Wind dreht ein bisschen. In Reussbühl soll zum Beispiel bei der Umnutzung des CKW-Areals die Shedhalle der Seidenspinnerei etwa zur Hälfte erhalten werden. Und auch bei der Entwicklung der Viscosistadt in Emmen werden viele der vorhandenen Bauten umgenutzt. In Luzern-Süd wurde hingegen wie erwähnt sehr viel abgerissen.

CS Auch in Kriens wurden vorschnell vieles entfernt. Seit den 1970er-Jahren wurden etwa auf dem Schappe-Areal fast alle Bauten abgerissen. Dabei war sie einmal die grösste Seidenspinnerei Europas. Nun steht gerade noch eine Halle, was vielleicht fünf Prozent der ursprünglichen Baumasse entspricht. Glücklicherweise wurde dieses verbleibende kulturelle Erbe in ein Jugend- und Kulturzentrum Schappe transformiert.

NG Auch im Zuge der Umnutzung des Bell-Areals, ebenfalls mitten im Zentrum von Kriens, die nun angestossen wurde, werden wieder viele Bauten verschwinden. Aber dort gab es immerhin eine Studie und man versucht nun, Teile zu erhalten. Aber dieses Umdenken und die Bemühungen kommen etwas zu spät.

Warum wurde von der Schappe letztlich überhaupt eine Halle erhalten?

NG Sie steht nur deshalb noch, weil sie ab 1970 von der Feuerwehr genutzt wurde. Sonst wäre sie wohl auch schon weg. 2001 hat Kriens einen Wettbewerb für einen Masterplan über das gesamte Stadtgebiet ausgelobt. pool Architekten haben diesen Auftrag gewonnen. Aus ihrem Vorschlag wurde ein Richtplan entwickelt. Für das letzte erhaltene Fragment der Schappe wurde darin eine kulturelle Nutzung vorgeschlagen.

An der Denkmalstrasse in Luzern wurde 2019 bis 2021 eine Werkstattzeile um drei Wohngeschosse aufgestockt. Die schlanke Kubatur der Krone wurde gewählt, damit sie sich gut in die Bauflucht der «zweiten Reihe» einfügt. Foto: Dominique Marc Wehrli

Erzählen Sie mehr vom Richtplan.

NG Der ist stark. Aus dem Masterplan stammt auch die Idee für das neue Stadthaus. Das wurde bereits vor zwei Jahren von Burkard Meyer Architekten fertiggestellt. Zudem ist vorgesehen, die Luzerner Strasse als zentrale Achse zu stärken und attraktiver zu gestalten, indem man sie als Allee bepflanzt.

Wie ist der Auftrag zur Umwandlung der letzten Halle der Schappe in ein Kulturzentrum an Ihr Büro gelangt?

CS Wir haben den Wettbewerb gewonnen. Er umfasste das gesamte Geviert. Die Gemeinde wollte für die Bevölkerung einen Ort schaffen, der rund um die Uhr zugänglich ist. Es waren also Nutzungen gefragt, die zu verschiedenen Zeiten das Gebiet vitalisieren: ein kleiner Gemeindesaal, Räume für Jugendkultur, eine Musikschule und Künstlerateliers.

Was hat die Jury an Ihrem Vorschlag überzeugt?

CS Die Teilnehmenden hatten einen sehr unterschiedlichen Umgang mit dem Bestand vorgeschlagen, von sanften Eingriffen bis zum Rückbau. Dass wir ihn komplett erhalten und nur dezent überhöhen wollten, war wohl ausschlaggebend dafür, dass wir gewählt wurden. Das Kesselhaus haben wir mit nur wenigen Eingriffen in Ateliers verwandelt und die Räume für Jugendkultur haben wir niederschwellig im Betriebsgebäude umgesetzt. Das Gebäude an der Hauptstrasse haben wir hingegen visuell aufgeladen, indem wir ein Scheddach hinzugefügt haben. Damit wird es deutlich zu einem öffentlichen Ort. Das war uns wichtig, da dort der neue Saal angeordnet ist.

Wobei man zweimal hinschauen muss: Das Dach könnte ebenso schon bei der Fabrik vorhanden gewesen sein. Wie stimuliert die Architektur die gewünschte Lebendigkeit?

CS Der Hof ist dazu das zentrale Element. Er ist zwar ruhig, aber doch einladend. Er steht Vereinen aber auch der Bevölkerung zur Verfügung. Dort können ganzjährig Anlässe durchführen werden – Märkte, Fastnachtsveranstaltungen oder Kinovorführungen.

Schwenken wir thematisch auf die Innenstadt von Luzern. Während es in den Agglomerationsgemeinden offensichtlich zu lang zu wenig Sentimentalität für den Bestand gab, gibt es im Zentrum so viel, dass es für Jahrzehnte architektonisch wie eingefroren wirkte.

NG Als wir angefangen haben, hier zu arbeiten, lag der Fokus bezogen auf Architektur noch auf der Kernstadt. Die vorherrschende Frage war: Wie geht man mit der Beschaulichkeit der Kernstadt um? Es gab verschiedene Haltungen dazu, die meisten waren versöhnlich oder sentimental und die Herangehensweisen bildhaft. Der Neubau des KKL sorgte für viel Gesprächsstoff. Fast alle waren sich zwar einig, dass es sich gelohnt hat, auf einen mutigen Entwurf zu setzen. Doch darüber hinaus gab es fast keine zeitgemässen Fortschreibungen. So ist das Zentrum zum Museum verkommen.

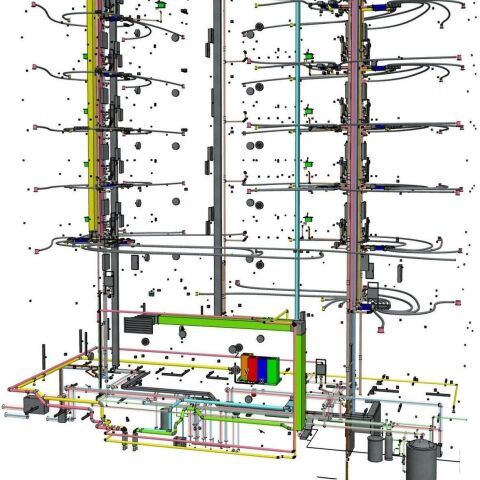

Für die Firma Komax in Dierikon haben Graber & Steiger bis 2020 einen sechsgeschossigen Erweiterungsbau errichtet. Die offene Struktur ermöglicht flexible Nutzungen und Anpassungen mit geringem Aufwand. Ein Atrium schafft eine vertikale Verbindung zwischen Produktion, Logistik, Büros und Sitzungsräumen. Foto: Dominique Marc Wehrli

Jetzt, da die Zentralschweiz boomt, wächst der Druck, auch dort zu verdichten. Sprechen wir über Ihre Aufstockung in der Denkmalstrasse, die 2021 fertiggestellt wurde. Sie liegt unmittelbar neben dem idyllischen Schweizerhaus des Gletschergartens.

NG Uns interessieren Bilder als Ausgangspunkt für Architektur nicht. Wir fangen mit strukturellen Themen an. Mag sein, dass diese später dann im Verlauf des Prozesses Bilder generieren. Für die Aufstockung haben wir an die Geschichte des Ortes angeknüpft, allem voran an die industrielle Vergangenheit des Hinterhofes. Das Objekt steht in der «zweiten Reihe». Diese Situation gibt es da und dort in Luzern: Vorne an der Strasse stattliche Häuser und dahinter eine Reihe niedrigerer Gewerbebauten. Wir haben uns gefragt, wie man - obwohl wir Wohnungen aufgesetzt haben - einen Gewerbebau inhaltlich weiterstricken kann.

Ist das nicht auch irgendwie sentimental? Man hätte die kleinen Gewerbehallen auch abreissen können.

NG Die Bauherrschaft war an einer gemischten Nutzung interessiert. Der bestehende Sockel liess bereits auf ideale Weise eine gewerbliche Nutzung zu. Darüber haben wir für die Wohnungen eine ganz spezifische Typologie entwickelt, die auf den engen städtebaulichen Kontext reagiert. Er ist gleichsam die Umkehr herkömmlicher Wohntypologien mit mittigem Korridor und Zimmern entlang der Fassaden. In der Aufstockung läuft die Erschliessung als mehrfachprogrammierbare, periphere «Pufferschicht» vor den Zimmern entlang der Fassade. Damit wird in einem extrem engen Kontext Grosszügigkeit erreicht. Der Aufbau ist klein, aber prototypisch. Wir sehen darin eine Strategie, die man auch an anderen ähnlichen Orten anwenden könnte.

War das Erhalten des Sockels letztlich nicht vor allem ein Trick, um die Stadtbildkommission zu überzeugen?

CS Das Objekt liegt in einer Schutzzone. Dort ist vieles nicht festgelegt. Spezifische Antworten sind gefragt und Projekte müssen von der Stadtbildkommission bewertet werden. Das Projekt wurde durchaus kontrovers diskutiert. Es durchlief mehrere Runden, obwohl die Kommission dem Ansatz grundsätzlich offen gegenüberstand. Die kritische Betrachtung hat dem Objekt letztlich aber gutgetan und es wachsen lassen.

Wohnen im Gewerbegebiet – Auf 85 Quadratmetern Grundfläche haben Graber & Steiger in Emmen bis 2020 ein Wohnhaus für ein Schaustellerpaar umgesetzt. Es wurde weitgehend aus vorgefertigten Holzelementen erstellt. Foto: Dominique Marc Wehrli

Wir haben bereits im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Luzern-Süd hinterfragt, ob die Vorstellungen der Immobilienwirtschaft und anderer Akteure in der Architektur bezüglich Wohnen, Arbeiten und Produktion noch zeitgemäss sind. Sie haben zwei Projekte realisiert, die ich als kritische Beiträge dazu lese: eine vertikale Fabrik in Dierikon und ein Haus in einem Gewerbegebiet in Emmen. Sprechen wir zuerst über die Fabrik: Welche Überlegungen liegen dem Projekt zugrunde?

NG Bei der vertikalen Fabrik hatte die Firma Komax bereits bei der Ausschreibung die klare Vorstellung, dass die Produktion bedingt durch den begrenzten Platz in die Vertikale entwickelt werden soll. Im Wettbewerb waren die beteiligten Architekturbüros aufgefordert, Ideen dazu zu entwickeln. In der Vorstufe haben wir mit einem Betriebsplaner zusammengearbeitet, der auf dem aktuellsten Stand in Bezug auf Intralogistik ist.

CS Wir haben uns gefragt: Was kann die vertikale Struktur mehr leisten, als bloss einen Flächengewinn zu bringen? Die Nähe zwischen den Menschen an den Büroarbeitsplätzen, in der Entwicklung und der Produktion haben wir als grosses Potenzial gesehen. Wir haben mehrere Hallen gestapelt und sie durch ein grosszügiges atriumartiges Treppenhaus räumlich vernetzt. Unser Entwurf zelebriert damit das unhierarchische Nebeneinander unterschiedlicher Tätigkeiten. Wir sind überzeugt: Übersicht und Kommunikation fördern Innovation. Ein Gebäude darf zudem nicht zu massgeschneidert für eine Funktion sein, sondern muss Möglichkeiten eröffnen. Die Struktur der vertikalen Fabrik ist daher robust, aber zugleich so angelegt, dass sie einen ständigen Wandel zulässt. Mit der vertikalen Fabrik wollen wir ein Statement zu den Themen Nachhaltigkeit und Verdichtung machen und gleichzeitig mit den Mitteln der Architektur neue Impulse für einen zeitgemässen Produktionsort geben.

Und wie kam das Haus im Gewerbegebiet in Emmen zustande? In der Regel verbieten dort die Zonenpläne eine Wohnnutzung.

NG Das war rechtlich nur deshalb möglich, weil das Haus offiziell eine Betriebsleiterwohnung ist. Dort lebt der Besitzer eines Schaustellerbetriebes, der dort auch seine Fahrzeuge stehen hat. Für uns ist das Projekt eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie Wohnen und Arbeiten auf zeitgemässe Art zusammengebracht werden können.

Ist das ein Sonderfall, oder könnte es zum Modell werden?

CS Es gibt eine jüngere Generation, die andere Wünsche, Sehnsüchte, Ziele und Vorstellungen hat – auch bezüglich des Wohnens. Sie will nicht mehr in der Kernstadt sein, sondern bevorzugt lebendige, mitunter raue Orte. Sie kann helfen, die derzeitigen Praktiken bezogen auf die Funktionstrennung, die durch die Zonenpläne forciert werden, aufzuweichen. Sie sind ja schliesslich auch diejenigen, die über die Zonenpläne abstimmen werden.

Das Gebäude will also als Plädoyer für flexiblere Zonenpläne verstanden werden?

CS Mit dem Haus zeigen wir auf, dass die Emmer Agglomeration, damit meine ich die typischen Gewerbezonen, Qualitäten haben, die sie als Wohnraum interessant machen. Generell vermissen wir derzeit in der Planung die Reibung. Man hat sie aus dem gesamten europäischen Städtebau entfernt, in der Schweiz auf besonders extreme Art. Fast alle Orte auf der Welt, die uns gefallen, haben jedoch diese Friktion. Wenn man genau hinschaut, warum die Agglo eigentlich einen schlechten Ruf hat, dann liegt es daran, dass dort reine Wohn- und Industriequartiere geschaffen wurden. Das sollte man korrigieren. Dazu müssten die Zonenpläne an der einen oder anderen Stelle aufgeweicht werden können. Gemeinden sollten die Möglichkeit haben – wenn sie Qualitäten darin sehen – sie mit wenig Aufwand infrage zu stellen. Wir sehen unser Projekt in Emmenbrücke dafür als exemplarisch. Die Gemeinde hat erfreut auf das Projekt reagiert und das Potenzial darin erkannt.

Eine abwechslungsreiche Raumchoreografie lässt das kompakte Haus im Inneren grosszügig erscheinen. Der Wohnbereich im zweiten Obergeschoss weitet sich ins Walmdach. Über eine Spindeltreppe gelangt man auf eine Galerie. Foto: Archiv Graber & Steiger

Wie gestaltet man ein Wohnhaus an einem solchen Ort?

CS Natürlich kann man nicht einfach Vorstellung vom Wohnen auf dem Land – vom frei stehenden Haus mit Garten – in ein Gewerbegebiet verpflanzen. Das Grundstück in Emmen ist klein. Also haben wir auch hier die Räume in die Vertikale entwickelt, als abwechslungsreiche Sequenz, die oben in einem doppelgeschossigen Wohnbereich kulminiert. Trotz begrenzter Platzverhältnisse ist so räumliche Opulenz entstanden.

NG Und noch ein anderer Aspekt war uns wichtig: Auch wenn wir ein privates Eigenheim gestalten, denken wir es immer ein Stück weit als öffentliche Architektur. Wir fragen bei jedem Projekt, was es den Nachbarn, der Umgebung und der Stadt bietet.

Erstveröffentlichung im Arc Mag 2.2023

Bestellen Sie Ihr Exemplar unter: baudokumentation.ch/service/magazin-bestellen