Établir des frictions

Le bureau d'architectes Graber & Steiger a été fondé en 1995 par Niklaus Graber et Christoph Steiger et est basé à Lucerne. Photo: Mattias Rutishauser / Archiv Graber & Steiger

Votre bureau Graber & Steiger Architekten se trouve en plein cœur de Lucerne. Vous avez récemment réalisé plusieurs projets passionnants dans la région, qui ont de nombreux points communs avec ce numéro d’Arc Mag. Nous aimerions utiliser ces réalisations comme points de repère pour parler de votre attitude, de vos concepts et de votre approche en tant qu’architecte, mais aussi pour discuter de questions et de problématiques qui sont d’actualité en ce qui concerne la région de Lucerne. Tout d’abord, nous aimerions savoir ce qui vous a poussé à ouvrir votre bureau ici il y a 27 ans.

Christoph Steiger Nous avons tous deux grandi dans la banlieue de Lucerne et avons fréquenté le même gymnase, également à Lucerne. Après nos études d’architecture à Zurich, nous sommes délibérément revenus. Il est vrai qu’à l’époque, la Suisse centrale se trouvait dans un angle mort de l’architecture, mais le fait qu’il y ait moins de jeunes bureaux ici qu’à Bâle ou Zurich a été pour nous une chance. En fait, nos projets ont pendant longtemps été situés en dehors de cette région. Nous avons pu réaliser quelques projets dans le canton de Schwyz, en Valais ou dans la région de Berne par exemple. À Lucerne et dans les environs, nous n’avons pu construire que petit à petit

Mais ensuite, une construction très marquante: presque tout le monde connaît la galerie panoramique du Pilatus Kulm, achevée en 2011.

Niklaus Graber Nous ne sommes pas immédiatement revenus à Lucerne après nos études. Nous avons tout d’abord voulu découvrir «le monde extérieur». Au début des années 1990, nous avons travaillé comme stagiaires chez Herzog & de Meuron et chez Hans Kollhoff à Berlin. Nous sommes ensuite retournés à Bâle pour une courte période.

Qu’avez-vous tiré de cette expérience?

NG Herzog & de Meuron réfléchissent à l’architecture, l’urbanisme et le paysage de manière globale. Dans la mesure du possible, ils analysent d’abord le contexte plus large. Pour leur étude sur la ville Bâle au milieu des années 1990, leur regard s’est également porté au-delà des frontières. Cette approche nous a fascinés. Lorsque nous avons ouvert notre bureau en 1996, nous pensions, en tant que néophytes, que «pour avoir une base pour notre activité, nous devrions commencer par rédiger une étude similaire sur Lucerne». Nous avons donc étudié la ville à différents niveaux afin de comprendre le contexte plus large.

Le carré culturel de la Schappe se trouve au centre de Kriens. Les anciens locaux d’un atelier et d’une caserne de pompiers ont été transformés et agrandis par Graber & Steiger de 2016 à 2019 et constituent désormais, en tant que centre de la jeunesse et de la culture, un lieu d’échange et de rencontre pour les acteurs culturels de tous horizons. Photo: Dominique Marc Wehrli

Quand on pense à Lucerne, on a immédiatement des images fortes en tête. La plupart d’entre elles sont des clichés. Quelles «réalités cachées» l’étude a-t-elle révélée?

CS Nous nous sommes intéressés aux niveaux structurels: le paysage, la culture, l’écologie, l’économie et l’histoire. Lucerne elle-même n’est qu’une petite ville. Mais si on la considère à plus grande échelle, comme une entité dans laquelle sont tissées les communes d’agglomération de Kriens, Horw, Emmen, Meggen et Ebikon, alors un quart de million de personnes y vivent. Leur vie quotidienne se déroule simultanément dans tous ces lieux. On habite à Kriens, on travaille à Emmen et on va manger le soir dans la vieille ville de Lucerne. Ces localités ont voulu être intégrées, mais les Lucernois ont dit «non». Par la suite, la situation s’est inversée: lorsque Lucerne s’est montrée disposée à les intégrer, les communes de l’agglomération n’en ont plus voulu.

NG En examinant la région, nous avons pu identifier un corps urbain qui ne se limite pas à la belle image de la vieille ville, mais qui s’étend au-delà des frontières politiques et administratives des différentes communes. Ses espaces – en particulier les zones intermédiaires – sont tout aussi spécifiques à Lucerne – même s’ils sont généralement diffus.

Quelles conclusions en avez-vous tirées?

CS Lucerne est polycentrique. Les communes de l’agglomération ont des centres petits portés par la population ainsi que de nombreuses associations. Nous avons compris qu’il fallait les renforcer et veiller à ce qu’ils conservent leur vitalité. Il en va autrement des espaces situés entre les frontières communales: ils n’ont pas été pris en compte par la planification. On y a placé des prisons, des cimetières ou des incinérateurs – tout ce que l’on voulait éloigner des centres. Ces interfaces en friche doivent être activées et soigneusement développées. L’étude a montré qu’une réflexion urbanistique et une planification coordonnée sur l’ensemble de la région urbaine sont indispensables.

Lucerne connaît une poussée de croissance. Il devient donc nécessaire de s’intéresser aux communes d’agglomération mentionnées et aux espaces intermédiaires.

CS Cette évolution a commencé il y a environ 25 ans. Les intérêts économiques ont eu l’effet d’un premier moteur. Les communes ont compris qu’elles pouvaient créer des synergies en matière de planification, d’infrastructure, d’énergie et autres en s’associant. 22 communes ont créé l’association LuzernPlus en 2010, un organisme de développement dans le cadre duquel des projets communs sont discutés et approuvés pour Luzern-Nord et -Süd. Cela s’est traduit par les premiers développements concrets en matière de construction.

La juxtaposition deviendra-t-elle ainsi un tissu urbain cohérent?

NG Un peu, oui. Mais je vois des différences dans les qualités. Bien plus que Luzern-Süd, Luzern-Nord a réussi à établir une forte cohésion. À Emmenbrücke, les projets sont généralement développés à partir de l’histoire industrielle du lieu. C’est moins le cas à Luzern-Sud. Allmend et Südpol fonctionnent bien. Mais tous les autres nouveaux développements là-bas ne sont guère liés entre eux et leur architecture n’est pas autant spécifique au lieu qu’à Emmen. Cela tient à la fois au terrain – il s’agissait autrefois d’un marécage et il est donc difficile d’y construire – et aux idéaux qui le sous-tendent. Ceux-ci ne sont pas liés au lieu et c’est ainsi que l’on voit actuellement naître à Luzern-Sud une architecture que l’on pourrait également trouver ailleurs, par exemple à Zürich-Altstetten ou à Oerlikon.

Les éléments typiques de l'architecture industrielle ont été mis en évidence lors de la transformation et développés en vue de la nouvelle utilisation comme centre culturel. Le bâtiment des ateliers, par exemple, qui a été revalorisé en salle, est désormais couronné par un toit emblématique. Photo: Dominique Marc Wehrli

Vous faites allusion au fait que des développements comme ceux du Mattenhof, du Nidfeld ou de la Pilatus Arena correspondent aux normes internationales de l’immobilier: des appartements d’un niveau de qualité élevé, des restaurants au rez-de-chaussée, peut-être l’un ou l’autre espace de co-working ou un centre de fitness. Ces schémas ont été élaborés dans les années 1990. Mais sont-ils encore d’actualité? La manière dont nous vivons et travaillons, et l’endroit où nous le faisons, sont en pleine mutation – et pas seulement depuis la pandémie de Corona.

CS Cette «ville sur mesure» est problématique pour plusieurs raisons. Lucerne est fortement marquée par le paysage environnant. Or, dans les développements de Luzern-Süd, je ne perçois aucune référence au contexte, que ce soit par rapport à la topographie ou aux quartiers environnants. De plus, il y a de curieux sauts d’échelle qui font apparaître les nouveaux développements comme des implants. À côté du Mattenhof, il y a par exemple un quartier de petites maisons individuelles. En outre, je trouve discutable le mélange unilatéral d’affectations que vous évoquez. Hormis quelques surfaces destinées à la vente, tout le reste est réduit à l’habitat et aux services. Autrefois, il y avait des ateliers de fabrication et de travail, par exemple une briqueterie. Ceux-ci ont malheureusement été supprimés. Même l’abattoir n’existe plus que sous forme de fragments. Cela a entraîné une perte d’identité, mais aussi d’emplois. L’homogénéisation qui a lieu – ce lissage – est problématique. Une ville, c’est aussi beaucoup d’autres choses. On aurait pu développer quelque chose de différent, c’est-à-dire de plus complexe, en tenant compte des contextes historiques et géographiques.

Comment pourrait-on faire mieux?

NG Nous avons participé à une étude pour une zone située au nord de la haute école de Horw. Nous avons proposé des figures linéaires généreuses qui s’étendent en direction du lac et s’inspirent de la structure du paysage – des données topographiques comme les cours d’eau et les crêtes des collines ainsi que les directions fréquentes du vent. Pour cela, nous nous sommes inspirés de villes du nord de l’Allemagne, où l’on trouve des structures linéaires le long de l’eau. C’est dans cet esprit que nous avons développé un grand immeuble d’habitation pour Meggen. Au lieu de proposer des bordures en blocs ou des constructions ponctuelles, nous y avons également développé des structures linéaires le long des pentes.

Si l’on pense au centre – par exemple aux grands hôtels de la Belle Époque au bord du lac – il peut sembler que l’on faisait peut-être mieux autrefois. Il y a d’ailleurs un paradoxe si l’on y réfléchit bien: les hôtels que le tourisme a fait naître au milieu du XIXème siècle étaient eux aussi des standards internationaux, c’est-à-dire une «architecture sur mesure» qui aurait pu se trouver n’importe où – dans n’importe quelle ville européenne ou au sommet d’une montagne.

NG C’est une réflexion intéressante. Mais aujourd’hui, l’architecture dans l’agglomération n’accomplit pas la même tâche qu’à l’époque. Les hôtels étaient des œuvres de bravoure. Il y en avait certes dans toute l’Europe, mais ce n’était pas une architecture moyenne. La linéarité résulte du fait qu’on les a alignés le long de la rive du lac pour profiter de la vue. En revanche, ce qui a été réalisé au Mattenhof n’est pas une architecture de pointe et je ne vois pas non plus de grand principe dans sa représentation.

CS Pour les hôtels, il y a un rapport logique avec le paysage. Ce n’était pas comme si on avait d’abord construit un hôtel et que celui-ci entraînait le suivant. En 1865, il y a eu une planification de toute la zone, y compris le quartier de la cour. Et les quais ont été construits en même temps. C’est ainsi qu’est née une structure d’une grande force, une impulsion initiale qui a déclenché d’autres développements. Au Mattenhof, en revanche, aucune réponse n’a été apportée au lieu, il n’y a pas de sens et il n’y a pas eu non plus d’impulsion initiale.

L’imposante ancienne chaufferie sert désormais de galerie d’art et offre des espaces d’atelier pour la peinture, le cinéma, la photographie, la vidéo et les arts plastiques. Photo: Dominique Marc Wehrli

Pourrait-on néanmoins obtenir un effet similaire aujourd’hui avec des éléments de construction internationaux?

NG Les hôtels dont il est question ne sont par ailleurs jamais situés au hasard, mais à des endroits bien précis. À Nice, par exemple, ils sont situés en bord de mer ou sur des collines. Mais ils ne sont pas situés dans un paysage marécageux. Si l’on transpose cela à la construction de logements, il y aurait d’autres typologies formidables à utiliser à Luzern-Süd que cette construction de logements standard. L’importation qui se produit actuellement à Luzern-Sud n’a rien à voir avec le lieu.

À Lucerne, l’architecture industrielle en friche a longtemps été peu appréciée. Il semble que cela soit en train de changer.

NG C’est vrai, le vent tourne un peu. À Reussbühl, par exemple, la réaffectation du site CKW prévoit de conserver la moitié de la halle à sheds de la filature de soie. Et dans le cadre du développement de la Viscosistadt à Emmen, de nombreux bâtiments existants seront réaffectés. En revanche, à Luzern-Sud, comme nous l’avons déjà mentionné, beaucoup de choses ont été démolies.

CS À Kriens aussi, beaucoup de choses ont été supprimées à la hâte. Depuis les années 1970, presque tous les bâtiments de la Schappe ont été détruits. Il s’agissait pourtant de la plus grande filature de soie d’Europe. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une halle, ce qui représente peut-être cinq pour cent de la masse bâtie d’origine. Heureusement, cet héritage culturel restant a été transformé en un centre culturel et de jeunesse, la Schappe.

NG Dans le cadre de la réaffectation du site Bell, également situé en plein centre de Kriens, de nombreux bâtiments vont à nouveau disparaître. Mais là, il y a quand même eu une étude et on essaie maintenant de conserver certaines parties. Malheureusement ce changement de mentalité et ces efforts arrivent un peu trop tard.

Pourquoi a-t-on finalement conservé une halle de la Schappe?

NG La seule raison pour laquelle elle existe encore est que les pompiers l’ont a été utilisée à partir de 1970. Sinon, elle aurait sans doute déjà disparu. En 2001, Kriens a lancé un concours pour un plan directeur sur l’ensemble de la ville. Pool Architekten ont remporté ce mandat. Un plan directeur a été élaboré à partir de leur proposition. Une utilisation culturelle y a été proposée pour le dernier fragment conservé de la Schappe.

À la Denkmalstrasse, une rangée d'ateliers a été surélevée de trois étages d'habitation entre 2019 et 2021. Le volume élancé de la couronne a été choisi pour qu'elle s'intègre bien dans l'alignement du bâtiment de la «deuxième rangée». Photo: Dominique Marc Wehrli

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce plan directeur?

NG Il est solide. L’idée du nouvel hôtel de ville provient également du plan directeur. Celui-ci a déjà été achevé il y a deux ans par les architectes Burkard Meyer. Il est en outre prévu de renforcer la Luzerner Strasse en tant qu’axe central et de la rendre plus attrayante en la végétalisant comme une allée.

Comment le mandat de transformation de la dernière halle de la Schappe en centre culturel vous est-il parvenu?

CS Nous avons gagné le concours. Il portait sur l’ensemble de la zone. La commune souhaitait offrir à la population un lieu accessible de jour comme de nuit. Il fallait donc des utilisations qui puissent vitaliser la zone à différents moments: une petite salle communale, des espaces pour les jeunes, une école de musique et des ateliers d’artistes.

Qu’est-ce qui a convaincu le jury dans votre proposition?

CS Les autres participants avaient proposé une approche très différente de l’existant, allant d’interventions douces jusqu’à la démolition. Le fait que nous voulions la conserver dans son intégralité et la surélever discrètement a sans doute été déterminant dans leur choix. Nous avons transformé la chaufferie en ateliers avec peu d’interventions et nous avons aménagé les espaces pour les jeunes dans le bâtiment d’exploitation. En revanche, nous avons donné une dimension visuelle au bâtiment de la rue principale en y ajoutant un toit en forme de sheds. Il devient ainsi clairement un lieu public. C’était important pour nous, car c’est là que se trouve la nouvelle salle.

Mais il faut y regarder à deux fois: la toiture pourrait tout aussi bien avoir été présente au temps de l’usine. Comment l’architecture stimule-t-elle le dynamisme souhaité?

CS La cour en est l’élément central. Elle est certes calme, mais aussi très accueillante. Elle est à la disposition des associations mais également de la population. De plus, des événements peuvent y être organisés tout au long de l’année – marchés, manifestations de carnaval ou projections de cinéma.

Intéressons-nous maintenant au centre-ville de Lucerne. Alors que les communes de l’agglomération ont manifestement manqué de sentimentalisme pour l’existant pendant trop longtemps, le centre a lui semblé figé sur le plan architectural pendant des décennies.

NG Lorsque nous avons commencé à travailler ici, l’architecture était encore focalisée sur le centre-ville. La question dominante était: comment aborder la tranquillité du centre-ville? Il y avait différentes attitudes à ce sujet – la plupart étaient conciliantes ou sentimentales et les approches étaient imagées. Le nouveau bâtiment du KKL a fait l’objet de nombreuses discussions. Presque tous étaient certes d’accord sur le fait qu’il valait la peine de miser sur un projet audacieux. Mais au-delà, il n’y avait presque pas de mises à jour contemporaines. C’est ainsi que le centre s’est transformé en musée.

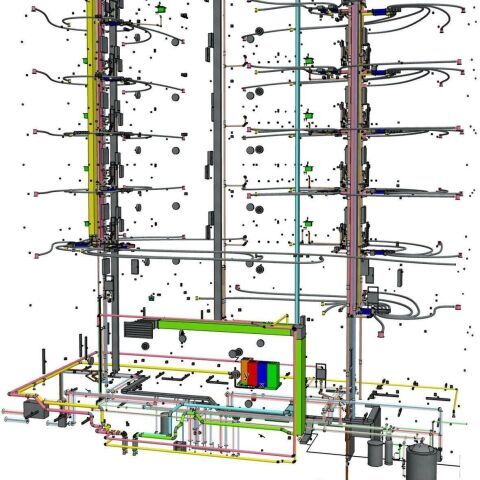

En 2020, Graber & Steiger ont construit une extension de six étages à Dierikon pour l'entreprise Komax. La structure ouverte permet des utilisations flexibles et autorise des adaptations à peu de frais. Un atrium crée une liaison verticale entre la production, les locaux logistiques, les bureaux et les salles de réunion. Photo: Dominique Marc Wehrli

Maintenant que la Suisse centrale est en plein boom, la pression pour densifier augmente. Parlons de votre surélévation dans la Denkmalstrasse, qui a été achevée en 2021. Elle se trouve juste à côté de l'idyllique Schweizer-haus du Gletschergarten.

NG Nous ne nous intéressons pas à l’image comme point de départ de l’architecture. Nous commençons par des thèmes structurels. Il se peut que ceux-ci génèrent ensuite des images au cours du processus. Pour la surélévation, nous nous sommes appuyés sur l’histoire du lieu, en particulier sur le passé industriel de l’arrière-cour. L’objet se trouve dans la «deuxième rangée». Cette situation existe ici et là à Lucerne: devant, le long de la rue, des maisons imposantes et derrière, une série de bâtiments industriels plus bas. Nous nous sommes demandé comment il était possible de traiter le contenu d’un bâtiment commercial, même si nous y avons ajouté des appartements.

N'est-ce pas aussi un peu sentimental? On aurait pu démolir les petits hangars commerciaux.

NG Le maître d’ouvrage était intéressé par une utilisation mixte. Le socle existant permettait une utilisation commerciale idéale. Au-dessus, nous avons développé une typologie très spécifique pour les appartements, qui répond au contexte urbain étroit. Il s’agit en quelque sorte d’une inversion des typologies d’habitation traditionnelles qui ont un couloir central et des chambres le long des façades. Dans la surélévation, la circulation se fait le long de la façade, devant les chambres, sous la forme d’une «couche tampon» périphérique, programmable à plusieurs reprises. Cela permet d’obtenir de la générosité dans un contexte extrêmement étroit. La structure est petite, mais prototypique. Nous y voyons une stratégie qui pourrait être appliquée à d’autres lieux similaires.

Le maintien du socle n’était-il finalement pas surtout une astuce pour convaincre la commission de l’urbanisme?

CS L’objet se trouve dans une zone protégée où bien des choses ne sont pas définies. Des réponses spécifiques sont nécessaires et les projets doivent être évalués par la commission d’urbanisme. Le projet a suscité de nombreuses controverses et qui ont fait l’objet de plusieurs tours de table, même si la commission était fondamentalement ouverte à cette approche. Mais l’examen critique a finalement profité à l’objet et l’a fait grandir.

En 2020, Graber & Steiger ont construit une extension de six étages à Dierikon pour l'entreprise Komax. La structure ouverte permet des utilisations flexibles et autorise des adaptations à peu de frais. Un atrium crée une liaison verticale entre la production, les locaux logistiques, les bureaux et les salles de réunion. Photo: Dominique Marc Wehrli

Dans le contexte des développements de Luzern-Süd, nous nous sommes demandés si les idées de l’industrie immobilière et d’autres acteurs de l’architecture en matière de logement, de travail et de production étaient encore d’actualité. Vous avez réalisé deux projets que je lis comme des contributions critiques à ce sujet: une usine verticale à Dierikon et une maison dans une zone industrielle à Emmen. Parlons d’abord de l’usine: quelles sont les réflexions à la base du projet?

NG Dans le cas de l’usine verticale, l’entreprise Komax avait déjà une idée claire lors de l’appel d’offres, à savoir que la production devait être développée à la verticale en raison de l’espace limité. Lors du concours, les bureaux d’architectes participants ont été invités à développer des idées à ce sujet. Au cours de la phase préliminaire, nous avons collaboré avec un planificateur d’entreprise qui est à la pointe de la technologie en matière d’intralogistique.

CS Nous nous sommes demandés ce que la structure verticale pouvait apporter au-delà d’un simple gain de surface. La proximité entre les personnes travaillant dans les bureaux, le développement ainsi que la production nous a semblé être un grand potentiel. Nous avons empilé plusieurs halls et les avons reliés entre eux par une grande cage d’escalier en forme d’atrium. Notre projet célèbre ainsi la coexistence non hiérarchisée de différentes activités. Nous sommes convaincus que la vue d’ensemble et la communication favorisent l’innovation. En outre, un bâtiment ne doit pas être trop taillé sur mesure pour une fonction, mais doit ouvrir des possibilités. La structure de l’usine verticale est donc robuste, mais en même temps conçue de manière à permettre un changement permanent. Avec l’usine verticale, nous entendons prendre position sur les thèmes de la durabilité et de la densification, tout en donnant une nouvelle impulsion à un lieu de production contemporain par le biais de l’architecture.

Et comment la maison dans la zone industrielle d'Emmen a-t-elle vu le jour? En règle générale, il n'est pas du tout possible d'ordonner une utilisation résidentielle à un tel endroit en raison des plans de zone.

NG Cela n’a été légalement possible que parce que la maison est officiellement un logement de chef d’entreprise. C’est là que vit le propriétaire d’une entreprise foraine, qui y a également installé ses véhicules. Pour nous, le projet est une réflexion sur la manière de concilier vie professionnelle et vie privée de manière contemporaine.

Est-ce un cas particulier ou cela pourrait-il devenir un modèle?

CS Il existe une jeune génération qui a d’autres souhaits, d’autres envies, d’autres objectifs et d’autres idées, notamment en matière d’habitat. Elle ne veut plus être au cœur de la ville, mais préfère des lieux vivants, parfois rudes. Elle peut aider à assouplir les pratiques actuelles de séparation des fonctions imposées par les plans de zonage. Après tout, c’est eux qui vont voter sur les plans de zonage.

Le bâtiment doit-il donc être compris comme un plaidoyer pour des plans de zonage plus flexibles?

CS Nous voulons montrer que l’agglomération d’Emmen a des qualités qui la rendent intéressante en tant que lieu d’habitation. Ce qui nous manque aujourd’hui dans la planification, c’est la friction. On l’a éliminée de tout l’urbanisme européen – en Suisse, de manière particulièrement extrême. Or, presque tous les endroits au monde qui nous plaisent présentent cette friction. Si l’on regarde de près pourquoi l’agglomération a en fait mauvaise réputation, c’est parce qu’on y a créé des quartiers purement résidentiels et industriels. Il faudrait corriger cela. Pour cela, il faudrait pouvoir assouplir les plans de zone à l’un ou l’autre endroit. Les communes devraient avoir la possibilité – si elles y voient des qualités – de les remettre en question à peu de frais. Nous considérons notre projet à Emmenbrücke comme exemplaire. La commune a réagi avec plaisir au projet et a reconnu son potentiel.

Habiter en zone industrielle - Graber & Steiger ont réalisé une maison d'habitation sur une surface de 85 mètres carrés pour un forain à Emmen en 2020. Elle a été réalisée en grande partie à partir d'éléments en bois préfabriqués. Photo: Archiv Graber & Steiger

Comment concevoir une habitation dans un tel lieu?

CS Bien sûr, on ne peut pas simplement transporter l’idée d’un habitat à la campagne – d’une maison isolée avec jardin – dans une zone industrielle. Le terrain d’Emmen est petit. Nous avons donc ici aussi développé des espaces à la verticale, sous la forme d’une séquence variée qui culmine en haut dans un espace de vie à deux étages. Malgré l’espace limité, une opulence spatiale a ainsi été créée.

NG Un autre aspect était important pour nous. Même lorsque nous concevons une maison privée, nous la pensons toujours un peu comme une architecture publique. Pour chaque projet, nous nous demandons ce qu’il offre aux voisins, à l’environnement et à la ville.

Première publication: Arc Mag 2.2023

Commandez votre exemplaire sous: batidoc.ch/services/commander-le-magazine